COAX 711, Starling, PMA, 4344, C1100, DAC3, ADC1, TD126Mk3, DP720, D-02x, DEQ2496, ADI2, Kube12b, Phonobox, EQ2

|

実用オーディオ学が第4刷になるのを機会に,増補版にしました. その常識は本当か、これだけは知っておきたい 実用オーディオ学(増補) コロナ社(2024年8月刊) (増補前の第1刷は2019年) オーディオと関連する科学の解説です。コロナ社さんは理工系大学教科書の会社なので装丁も教科書風ですが、内容は理工系でない方にも分かるように、数式は必要最少にして、背景の科学がイメージできるように記述しています。 増補では,アナログレコードの科学を追加しています. 書店・アマゾンなどで購入いただけます。 |

| システム調整関連のページ 1) デジタルイコライザによる調整 左右バランスの精密調整と定在波の制御 2) 自作アジマススケールによるカートリッジアジマスの精密調整 クロストークを計測しながら0.25°くらいの精度まで追い込みます 3) サブウーハー導入における音響調整 部屋の特性による50〜60Hzの落ち込みを制御 4) レーザー距離計によるスピーカーの設置調整 計測上、距離で2mm以下、角度で0.1°以下 5) 気のせい?を減らすためのいろいろな比較試聴法 |

現在のメインシステム構成図(回路図)

アンプ・プレーヤー類とスピーカー

ここに書いている各種機材に関する記述は客観的評価ではありません。思い込みに過ぎない想いも多々あるかもしれないです。でも、個人にとってのオーディオの価値とは、そういうものでよいのだと私は思うのです。どうか、細かなことは忘れていただいて、私から機器へのラブレターを覗き見するつもりで読んでやってください。

レポート

●2005年12月21日 パワーアンプのM-6αへの変更記

●2006年12月 プリアンプをC46へ変更

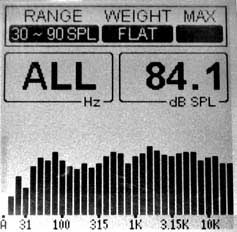

●2007年1月 オーディオアナライザー PAA3の導入と調整

●2007年2月 オラクルCDドライブ+CHORD DAC64 Mark2導入顛末記

●2007年10月13日 MC☆30ω取付のためのヘッドシェル改造

●2009年1月12日 アナログレコードのA/D変換によるDEQ2496の利用

●2013年5月12日 JBL4344中高域ホーンダイヤフラム交換

●2016年2月16日 USBケーブル交換の結果

●2017年9月3日 落雷対策

●2018年12月18日 インサイドフォースキャンセラーの調整

●2021年3月11日 6つのカートリッジを比較

●2021年8月17日 オヤイデ NEO d+ フォノケーブル

●2022年1月28日 光デジタルケーブルの石英コア破損事件

●2022年3月12日 同軸デジタルケーブルの伝送波形計測

オーディオ専用ブログ 更新停止中

オーディオ専科 -日々の演奏と雑学探訪-

ブログは停止中です。いま観ていただいているサイトを中心に更新しています。

メインシステム概要(2025/8/23 部屋の写真を差し替え)

アンプ・プレーヤー類

|

2005年12月までは、A級動作のマランツMA-6(モノラル・パワーアンプ)4台をブリッジ接続で使ってきました。その後のラックスマン M-06αに変更しました。この変更は音の傾向は同じままにクオリティーアップができて、非常に成功だったと思っています。しかし、2008年3月にそれを更新させる気になったのは、偶然のことから試聴したPMAの美音なのでした。 アナログレコード系 CD/SACD/ハイレゾ再生システム デジタル録音システム

|

|

スピーカーシステム

これらを上手く使うには、オーディオアナライザーPAA3とデジタルイコライザーDEQ2496が活躍しています。 |

|

サブシステム-1

|

|

サブシステム-2

その後、ケイマンは新型に変えましたが、カーナビが純正標準装備で、オーディオごと日本製になっています。純正オーディオが生きていたこの白の旧ケイマンとは、音は比較にならないほどダメなので、このページには掲載しないことにします。 |