次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

車体外側の標示

法的に規定されている

車体外側の標示及び車両番号について紹介します。こうしたもののいくつかは車両TSIによって 標示等が義務づけられています。そのため、海外で列車に乗った際などに車体をよく見ると、実にいろいろな番号や記号が書かれており、なかなか奥深く、車両番号らしきものがどらかも判別できないほどです。

車両外側の標示のうち、車両番号に関しては別のページ(車両型式の判別)に移動し、ここではリフティングポイント等の車両番号以外の標示についてまとめます。2021/1/8修正。

リフティングポイント

車両は車庫での台車検査等のメンテナンス時や、事故復旧時につり上げることがあります。リフティングポイントとは、そのようなメンテナンスの際に重機に支持させるポイントのことです。リフティングポイントについては車両TSI 4.2.26(8)及び欧州規格によって決まった記号で標示することが義務づけられています。欧州域内のオープンアクセスや、元々国際列車が多いことから、メンテナンスに関する記号をそろえておかないと、支障があるためです。4点支持の場合、1カ所あたり車両の四分の1の重さで10トン近い荷重がかかるのですから、間違うと大きな事故や、車体の亀裂を生じかねないことから重要な位置となりますし、必要な強度についても規定されています。

日本では基本的に自社の車両を自社で保守するため、このような標示をしなくても問題にはならないと考えられます。日本の動力装置(車両リフター)を図1aに、海外の車両リフターを図1bに示しますが、台車検査のために台車を外すための装置ですので仕組みは同じだと思います。

動力装置によるリフティング(ジャッキング)ポイント

上の図2に示す記号は、動力を有する機械で、車体の4点を支持して持ち上げるための場所であることを示しています。台車を外す場合に用いることが多いと思われます。4点支持のバランス上、台車付近にて見かける記号です。

ついでながら、図2の写真の左下の方に「2R」とあるものは、車輪の番号(軸箱の番号の場合もあります)です。日本と違うのは、EMUとして編成単位で管理されているため、列車全体から車輪(軸箱)番号が振られていることです。この編成の前から2番目で、R側の車輪の場所であることを意味しています。これを見ることで、列車の設計上どちら側が「前」なのか、見分けることができます(分かったところで意味はまったくありません)。

図2や図4の車両では、車両床面に板状の補強板を入れて補強していますが、図3のように、車体により大きな鋼の金属枠を取り付けて枠型のリフティングポイントにしている場合もあります(台車が少し見にくくなります)。

【図5】リフティングポイント(片側支持)

上の図5の記号は、動力付きのリフトによって片側支持により持ち上げるためのリフトを引っかける場所であることを示しています。車両全体を持ち上げる必要のないメンテナンスの場合のためのものです。

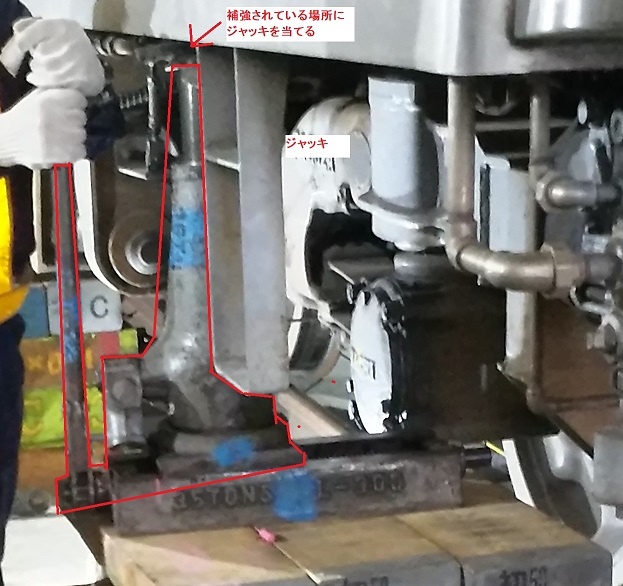

ジャッキによる支持点

図6の記号は、動力が無いもの(ジャッキ)で、4点支持により持ち上げるための場所であることを示しています。例えば脱線した場合にジャッキアップする場合の支持点です。

以下に日本の場合の写真を示しますのでご参考に。

確かに、初めてみる車両を持ち上げる場合、どこにリフトをかければいいかは見た目だけではわかりにくいね。

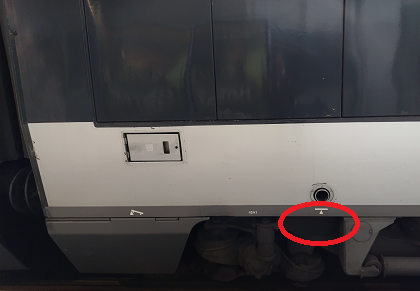

日本の車両の例

一方日本では、リフティング(ジャッキング)位置を示すことは法的に義務づけられてはおりません。が、鉄道運行事業者さんの判断で、必要な表記が行われています。下の写真では、この車両が対応できる保安装置の種類、車両の位置(写真では2位側の車端)等が記載されています。右端には、台車の位置を示すマーク「▼」も標示されています。

ジャッキアップする場合のジャッキを当てる位置については、車体が補強されている平らな面に当てますので、特別なマークはなくても一目瞭然に分かります。

最低通過可能曲線半径

ついでながら、その他の標示についても紹介します。

上の記号は、ヤード内を走行してはならない車両であることの禁止マークです。最低通過可能曲線半径が合わせて書かれている場合もあります。この列車の場合には、半径400m(400R)以下のきつい曲線を通れない車両だと分かります。なお、図中の「3R」は、この編成の前から3番目の、R側の車輪であることを示しています。

車両型式を示す表記

これまた車両TSIにおいて標示が義務づけられています。が、ページ内に収まらなくなったため、車両型式についてはこちら(車両型式の判別)に移動します。

相違のまとめ

国境を越えた運行が行われるため、図記号が統一されています。もっともTSI適用対象外の路線では、日本と同じ「▼」記号で表されています。

ここではなく別ページに紹介しておりますが、車両型式番号や、ブレーキ装置の種類も車体に評価されることとなっております。鉄道運行事業者が独自につけている記号もあるため、欧州の車両は全般に標示が多いと言えます(落書きも多いです)。