次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

ETCS(列車運行システム)

欧州共通信号システムETCS

ETCSについて

ETCSは、欧州統一技術基準の一つの信号制御TSI(CCS TSI)(EU)2016/919Iに規定されている信号システムです。

ERTMS(欧州鉄道交通管理システム)のサブシステムという位置付けで、信号部分であるETCSと、無線通信システムであるGSM-Rで構成されています。

日本では、あまり普及していないこと。仕様が度々変更になる、というネガティブなイメージで語られていますが、欧州の鉄道システムの共通化(インターオペラビリティ)の根幹部分であり、1990年の発表、2003年の導入候補路線決定から20年立った最近になって、普及が進んでいます。

ベルギーでは2025年の全路線への導入を目指し、ETCSのLevel1又はLevel2(無線制御)が導入済みです。

フランスでは、パリ−ストラスブール(Level2:2025年予定)、トゥール−ボルドー(2017年)等、高速鉄道線(LGVと呼びます)はETCS Level2により整備されています。最近は多数の高速鉄道線がETCS L2に転換しており、L3も導入予定です(マルセイユ−ヴェンティミリア(イタリア)。

ドイツでは、エアフルト〜ライプツィヒ、エーベンスフェルト〜ミュンヘン、エアフルト〜エーベンスフェルト等、2010年代以降のアップグレード線はETCS-Level2での整備が行われ、営業されています。

日本からみた特徴

以下でこまごましたことを述べていきますが、その前に、日本から見てERTMSの最大の特徴になると思いますが、パラメータが徹底的に変数になっていることを申し上げたいと思います。

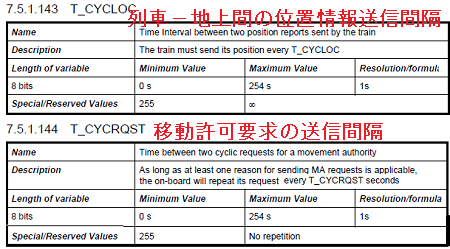

日本でも変えられはしますし、ERTMS Level2(固定された地上子を起点に、速度発電機で位置を把握しながら列車−地上で位置情報をやりとりする方式)のような信号は日本にもありますが、以下のような多くのパラメータを、路線に合わせて決められる作りになっているのは、ありえないことだと思います。GP(汎用型)が初めからパラメータ化されているのです。

100以上あるので、詳しくは欧州鉄道庁サイトの「Quick Access」の中の適当なもののsubset026(SRS)-7を参照ください。subset番号は元のTSI CCSの番号ですので、どのセットにおいても共通で026番です。

ETCSについて

ETCSの各レベルの詳細を定めた技術基準であるサブセットはUNISIGという信号メーカーグループが作成を担当しており、SRS(システム要求事項)からFFFIS(インターフェイス機能要求)に至るまで規定されています。そのためほかのTSIと比べて、信号制御TSIは要求事業がとびぬけて具体的になっている次第です。

ETCSについては路線の状況に合った信号システムが導入されるよう、大きくLevel1〜Level3までの段階分けされています。

同じレベルの中でも、非常に多くの種類があるのが実態です。欧州では従前からの信号システム(レガシーシステム)が使われているため、ETCS区間を走行する列車はレガシーシステムとの切替使用のほか、各国個別の信号技術基準(NNTR)や各国個別の設定値に基づきETCSが併用される場合があるため、車上信号方式であるにもかかわらず、さまざまなタイプの地上信号システム(と、その軌道回路)との併用も可能になっています。そのため、現状では見た目の相違まで含めると非常に多くの種類があります。制定から20年経ち、5G通信も活用されている現状から新しいシステムの開発も進んでいます(FRMCSと呼ばれています。後ほど紹介します)。

原理的には車庫内も含めてユーロバリス(地上子)又はユーロループ(軌道回路)又は無線により列車位置を特定(integrity)させ、車内信号機によって運転速度指示を行うのですが、位置特定の方式の差異から、Level0〜Level3及びその並存されたLevel2/3があり、また、各国独自ルール適用下のLevel NTC(National Train Contorol)や、各レベルの中でもバージョンやbaselineの相違もあるため、複雑化します。

※Baselineは、システムレベルの機能の相違、パフォーマンスの違いのような大きな種類の差を指しており、Baseline3のRelease2のように表現されます。これに対してVersionは、機能変更で、Ver1.1、Ver1.2のように更新されていきます。

ERTMS地上設備など(欧州指令(EU) 2018/545)の該当製品については、2018年から各国の運輸省ではなく欧州鉄道庁(EUAR)が審査し、型式承認されることになったことから、それにともないどこの路線にどのレベルのETCSが導入されているかが調べやすくなりました。

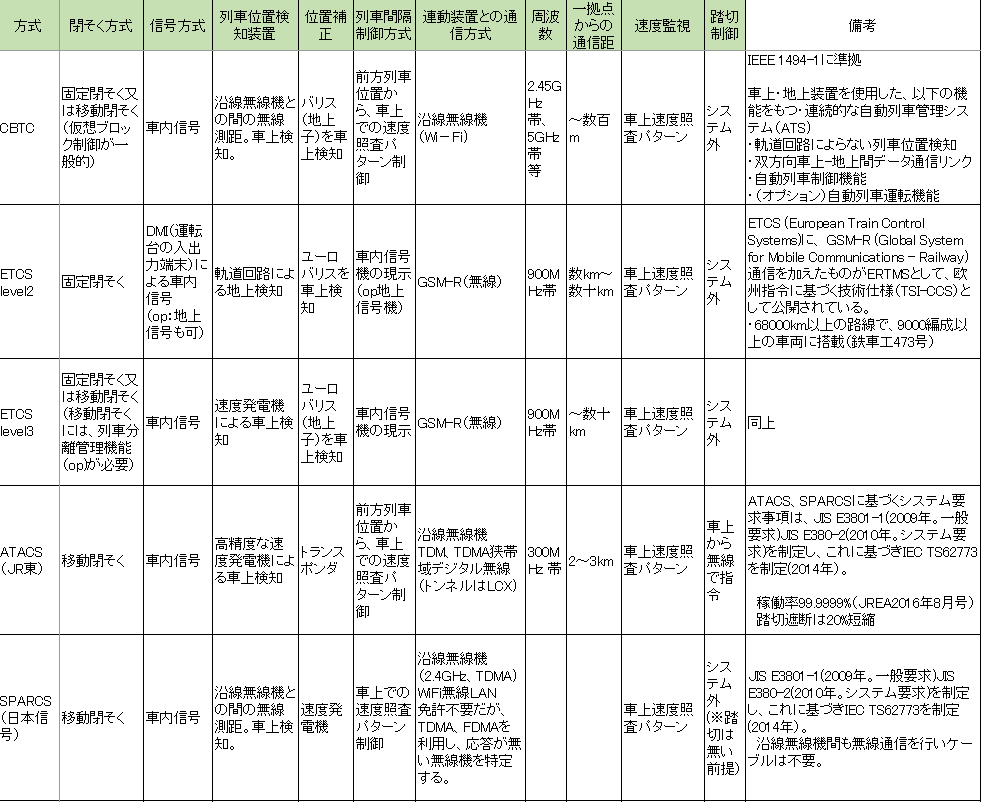

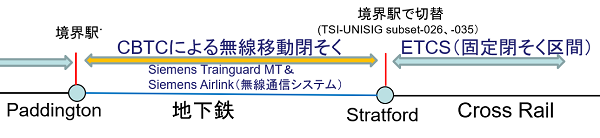

上はCBTCとの比較をしたものです。都市鉄道に利用されるCBTCは100路線以上で利用されていますが、ETCSは欧州域内では2020年代になってようやく整備が進んでいます。

いずれもバックアップは速度パターン式ATC(ATSの場合もある)です。

CBTCとの違いとしては、通信距離が短いCBTCと比較するとETCSは500km/hの高速鉄道にも対応していることが挙げられます。

ETCSは仕様変更が行われることが多いのですが、それを逆手にとった「ETCSは最新の技術を反映している。」「既存信号との互換性が高い。」というポジティブなセールストークが、アジア・中近東では繰り広げられているようです。

ETCSの概要

上述のようにETCSの種類、特に車内信号の機能はさまざまです。Level2又は3(Level2/3では、日本のATCのように、列車前方の状況と、自列車の位置から速度制御が行われる仕組みです。)の概要について紹介します。

業界の方へ

ETCSが動作している状態は、私のコンプライアンス上動作中の写真をお示しができないため、このページに関してはマニュアルから画像を持ってきます。すみませんができるだけSourceから参照ください。図2〜図5は 欧州鉄道庁のサイト(https://www.era.europa.eu/content/etcs-drivers-handbook-now-available_enからの転載です。

上記サイトは、バージョンの違いを詳細に説明しているためなかなか見ごたえがある半面、内容が掴みずらいことから、日EU・EPA交渉の際に自力で調べたが、日の目を見なかった内容をもとに再構成してみました次第です。

前述のとおり、ETCSは欧州では導入があまり進んでおらず、アジアで普及しているのですが、ドイツの高速鉄道路線では2025年からこのETCSが導入されるという話です。あと5年で導入されるなんてこと、あるとは思えない状態ですので個人的にはどうなるのか注目しています。

運転席パネルのご紹介

欧州域内ではかなり限られた運行ではありますが、運転台のDMI画面にて機能をご紹介します。Source(出典)は上記のとおり欧州鉄道庁(EUAR又はERA)のETCSマニュアルです。

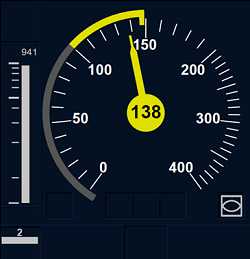

図2は通常の運転状態におけるDMI(ETCS Driver Machine Interface:運転台のタッチパネル)の表示です。ターゲット(停止点)まであと941mであり、徐々に減速していく必要がある場合です。この場合、通知音とともに、この地点での目標速度(100km/h)に対して黄色で表示される速度までが許容されている(150km/h弱あたりまで)状態であることを表す表示となっている状態です。

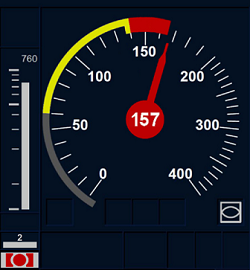

現在の運転速度(138km/h)では、941m先のターゲット(停止点)に対して許容される速度以内であることを表しています。仮に、許容される速度を上回っているとオレンジ色で速度が表示されます。さらに速度が高く、ブレーキを動作させるべき速度になっている場合(図3)には赤で表示されます。この場合には許容される速度(140km/h)までブレーキが動作します。

上の図3は、ターゲットまでの距離から逆算して現状で減速が必要と判断された場合の画面表示です。この場合、現在の運転速度(157km/h)から140km/hまで常用ブレーキによって自動的に減速される状態です。

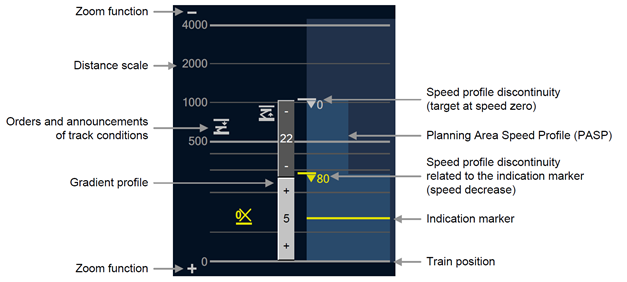

図4は、速度計の右側に表示することができるルート(ETCSではplanningとよぶ)表示です。

ここでは、ターゲット(停止点)が約1000m先にあり、それまでに80km/h制限がかかる位置や、700m先付近には、パンタグラフが自動的に下げられる地点(架線のデッドセクションがあるため。黄色で表示されていれば手動操作でパンタグラフを下げる)があることが表示されています。+5や、−22は、勾配の‰表示です。

上図は、DMIに表示される情報であり、左:位置測位無線の通信断、中央:ニュートラルセクション 右:故障している踏切が存在していること示しています。

踏切については、故障した踏切がある場合に速度計の下にこのシンボルマークが表示されます。運行ルールに関するTSI OPEのAppendix B(7.2)により警笛使用などの通過する際の運転ルールが定められています。

オーバーラップ対応

次のページで紹介しますが、悪天候等のために列車が赤を示す(現示する)信号機を超えて進んでしまうことを前提に、信号設備を設計している国があります。最悪、前の列車に衝突してしまうわけですが、そうならないようにする「オーバーラップ」(overlap, durchrutschweg)という一種の二重の防護策をとることが一部の国で行われているため、この設計思想がETCSにも引き継がれています。これがETCSの機能を複雑にしています。

ETCSでは、オーバーラップ区間が始まる前の、赤を示している信号の地点(danger point)までに列車が停止した場合と、一定時間を過ぎるとオーバーラップ区間を削除する、という制御を行います。

[追記 2020.12]詳しくは、欧州鉄道庁のホームページにおけるsubset026(system requirement)の3章をご参照下さい。

ETCS境界部

ETCSは、レガシーシステムとの切替による使用を前提に機能・インターフェースが設計されています。そのため、国鉄系の路線はETCS、地下鉄部分はCBTC、というような切り替え運転が可能です。2020年開業予定のロンドン地下鉄線(エリザベス線)を走行する車両では、この形式での使用が実現する予定されています。CBTCの使用される路線へ、普通鉄道系の鉄道が直通運転をすることは現状ではレアケースだと思いますが、CBTCと組み合わせて使用できることも利点となると考えられます。

CBTCの導入

ETCSは地下鉄にも利用できますが、都市鉄道の運転速度やそのくらいの距離の場合、CBTCの導入が有利です。例えば、現状でインドでは地下鉄路線の開業ラッシュですが、2015年までの開業路線ではCBTC以外の信号が導入されていましたがその後はほぼCBTCの導入となっています。

| CBTC導入路線 | 開業年 | 信号メーカー | 円借款 |

| コチ地下鉄 | 2017 | Alstom | − |

| ハイデラバード地下鉄 | 2017 | Thales | − |

| ラクナウ地下鉄 | 2017 | Alstom | − |

| バンガロール地下鉄(第1期) | 2017 | アンサルド(現日立レールヨーロッパ) | 有償 |

| デリー地下鉄 8号線(マゼンタ) | 2017 | 日本信号 | 有償 |

| デリー地下鉄 7号線(ピンク) | 2018 | Bombardier | 有償 |

| ノイダ 地下鉄 | 2019 | アンサルド(現日立レールヨーロッパ) | − |

| ナグプール 地下鉄 | 2019 | Siemens | − |

| アーメダバード 地下鉄 | 2019 | 日本信号 | 有償 |

| コルカタ地下鉄 2号線 | 2020 | アンサルド(現日立レールヨーロッパ) | 有償 |

| ジャイプール地下鉄(オレンジ線) | 建設中 | − | − |

| バンガロール地下鉄(第2期) | 建設中 | − | 有償 |

| デリーメトロ(第2期) | 建設中 | − | − |

| ムンバイ地下鉄 3号線 | 建設中 | − | 有償 |

| アーメダバード(第2期) | 建設中 | − | 有償 |

| アグラ地下鉄 | 建設中 | − | − |

| チェンナイ地下鉄(第2期) | 建設中 | − | 有償 |

| コルカタ地下鉄(第3期) | 建設中 | − | 有償 |

| ナグプール地下鉄 | 建設中 | − | − |