次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の構造]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置(工事中)

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .日欧の違い まとめ

目次

列車位置の把握

列車位置把握

すみません、作成中です。

列車位置把握

列車位置は、閉そくや踏切の確保するために地上側(※線路周辺や運転指令所にある機器のことをこう呼びます)に伝える必要がありますが、ここで触れたいのは旅客サービス用の列車位置の把握についてです。

列車の位置情報や遅延について、インターネットで把握できるようになってきておりますね。

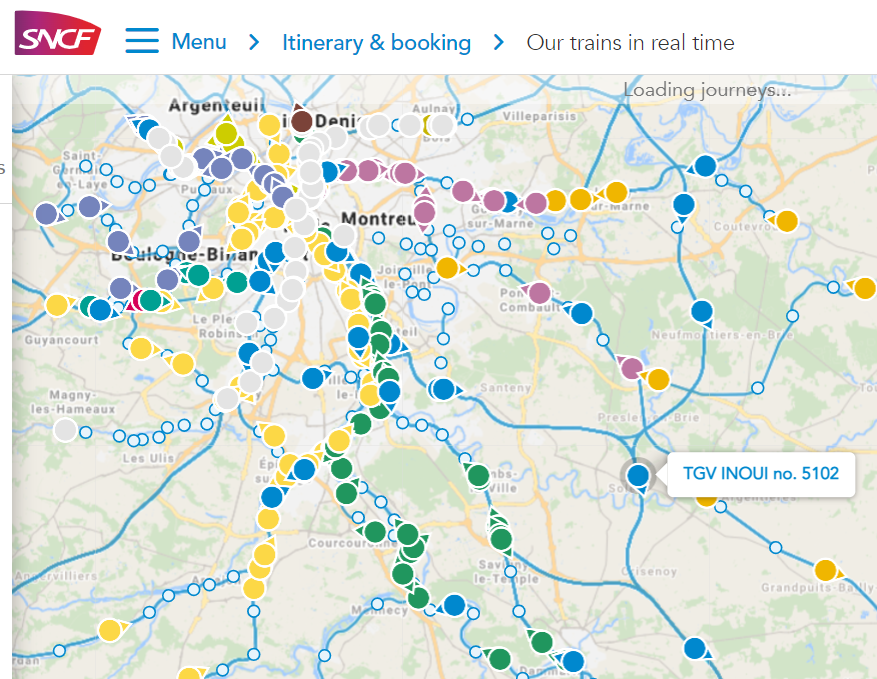

図1はフランス国鉄さんの地図表示のサイトの画像を複写したものです。英語ですし、ぜひ一度ご覧ください(応答はやや遅めです)。

Source:SNCF Géolocalisation des trains

旅客サービス用の列車位置検知は、たとえ位置不明になっても深刻なことはおきませんのでいろいろな技術が使われています。

日本の場合

日本では、JR各社さん、大手地下鉄さんが列車位置提供サービスを開始しています。

列車位置は安全上の目的で主に軌道回路が検出した列車位置情報を、サービス用に横取りし、インターネット上に提供する仕組みになっています。

日本は高密度運転が行われており、軌道回路が細かく整備されているだけあって、更新頻度も高いですしまさに列車位置が手に取るように分かる高精度ぶりです。

、欧州では31.ページでも紹介していますが、鉄道運行会社は、線路を管理するインフラ管理者が指定するポイントにおいて列車の遅れが通報される仕組みが必要です。

大手鉄道事業者さん4社さんの現状での使用状況をご紹介したいのですが、ここに出してよい写真を持っていませんので、概要だけを紹介します。

この部分、工事中です

フランスSNCF

列車が通過したことを線路脇に設置した超音波センサー(Bréhat)による検知は、最も古いものです。遅延の発生等を検知する目的で設置されています。

一方GPSは、各列車の屋根にあるセンサーによるものですが、一部の列車に限られています。

また、列車の運転台にある「Sirius」は定期的に信号を発し、線路周辺に時々設置されている地上装置に自列車の通過を連絡します。