次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

インフラがカギ

インフラTSI (EU)2019/776との比較

欧州の技術基準(TSI)は性能規定化を志向していますが、実際には国際規格や欧州規格を多数引用していますし、数字もかなり書かれており、仕様規定的な技術基準として世界的に活用されています。

そのため、例え東南アジアの鉄道案件であっても、日本の仕様と欧州のTSI(技術基準)との違いについて聞かれるのが実態です。そのような時は、日本の規格を説明する際にも、意識的にTSIにからめて説明したほうが相手国も受け入れやすくなると感じています。そんな人材育成関係の話を申し上げます。

これだけでは、見てわかる日欧の違いを紹介したいというコンセプトに反してしまうため、軌道に関する見てわかる技術の違いについても述べていきます。

軌道中心距離

ある程度技術力がある外国からは、「日本の仕様は分かった。でも、なぜ〇〇は〇〇なのか?」というような質問が提起されます。そんなとき、日本側専門家が即答できない「そもそも」を尋ねる質問を受けた場合、受けた方(主に商社さん)、日本の技術者やメーカー、役所に根拠を聞いて回り、ついには「日本は技術の根拠がわかる人材がいない・・・」と嘆くことになってしまいます。

(※フォローしますと、専門家は本業が忙しいので、商社さんや海外の客先さんがどこまでの技術レベルの話が通じるのか掴みがたいので、お座なりに対応している事情があります)。

ここで例を出したいのですが、前のページに述べたように土木構造物が最初のころのフェーズで国際入札が行われるため、土木部門は相手国に技術の背景を説明することが多いことから、インフラ関係で例示します。例えばこの売り込み資料(国交省)の右上にある、新幹線の軌道中心間隔4.3m、という記述について例示します。

これをみた方が「なるほど。で、なんで4.3mなの?」と聞いて来られるわけです。相手国で発注仕様書を書くためのいろいろ質問を出されるので、日本側のコンサルタントの方が矢面に立つと思いますが、どうお答えになりますか?

この軌道中心間距離は、在来線の複線線路の幅に、保線作業者の退避のための余裕スペース確保や、曲線部のカントや車両の転動への余裕のため、車両限界の外側に必要なスペースを入れたものです。

大正時代制定の軌道法の省令(軌道建設規程)では、最低400mmを車両限界の外側に確保するように義務付けておりますので、軌道中心間隔を計算すると、約3.3mとなります。一方、現在の普通鉄道(在来線)では軌道中心間隔は一般的に3.8mですので(車両幅によって違いますが)車両限界の外側の余裕としては約500mmのスペースを確保していることになります。同じく新幹線では実質4.3mですので、約900mmのスペースを上下線路の間に確保している訳です。

運転速度と退避、車両の動揺の話をすることは、技術者ならできるでしょうけれど、次の質問は「なぜ4.4mではなくて、4.3mなのか」という数字の根拠を追及されるはずです。

これは、在来線時代のバラスト軌道の高さ管理の必要性、作業者の体格、触車事故の歴史に行きついて、4.3mでなければ合理的ではない、という説明がきっとできるのだろうと思います。ですが、相手国がなぜこれを聞いてきたかを考えると、一つは数字が書いてあるから根拠を知っておきたい、という動機です。確かに調べられるものなら調べるべきですが、経験工学や事故防止対策として発達してきた数字もあるため、調べることには限度があります。

むしろ、この手の質問は、インフラTSI(のガイドライン)のp20(Distance between track centres (Point 4.2.3.2)))」と違う(=4.5mに相当)けど、なぜTSIと違うのか?、のように、欧州系コンサルタント会社の提示した資料によるTSIとの相違を聞いている、と解釈したほうが、回答の糸口を掴み易いと思います。

TSIがなぜ4.5mかをストレートに聞かれる場合もありますが、TSIは、欧州各国を見たわして、車両のモデル、インフラのモデルをはじめに決めて、合理的になるように詳細を決めている経緯があるので、在来線で採用されていた基準が取り入れられている、又はEU各国の平均を採用した、という場合も多く、体系的な理由がない場合も多々あります。つまりTSIが前提とするモデルと、日本が前提とするモデルが違うだけの理由で数字が異なるのに、その根拠を一生懸命調べたところで相手国の欲しい答えとは違って役に立たない場合があります。一方TSIとの違い、であれば、理屈がみつけやすいと思います。

その点、日本のライバル国は、自国の仕様と、相手国の既存線の仕様、日本の仕様、TSIの仕様を横に並べた詳細な資料を作成し、「自国の規格が最適、最新」、という「なんだかな〜」、な、説明をしている場合があります(←いつもではないと思います)。これは作戦としてはうまく、相手国では「TSIとは違うけれど安全上は問題ないだろう」等の判断材料や、安心材料になったりします。日本の基準が、山陽新幹線開業の頃の古い仕様で書かれている等、正確性はちょっと期待できませんが、 このような、自国、ライバル国、相手国の基準をまとめる作業は、技術力が無くてもできるので、論点の協議には有効な作戦ではないかと思います。

TSIにはEU各国が別の基準(NNTR)を定めている場合もあります。NNTRは公開されており調べられますので、例えば軌道間中心距離はTSIと違い、スペインに4.3mの路線がある等、日本と同じ場合もあります。TSIと違っても、欧州諸国と同じ基準だといわれれば、納得が得やすいのが現実ですから。

なお、ちょっと先走りますが、車両については火災対応(EN 45545-2)に基づく火源対策に由来する要求事項が多くなっています。EN45545-2へ適合させるための対策は広範囲に影響するため、相手国の要求の理由が、鉄道事業者の要望なのか、TSIなのか、欧州法なのかが分からない場合は、ISO 13571「火災における生命の危険に関わる要素−火災データーを使用した可能な避難時間の評価指針」のASET(避難までに使える時間)とRSET(避難に必要な時間)が、その車両にどう要求されているかを確認すると、必要な対策が分かる場合があります。

「英語ができる人間はみんな(国際交渉をリードする)才能があるかというと・・・」

・・・そんなことはない。」、と麻生財務大臣が、予算委員会で答弁していました。

上述の、各国の仕様や規格を並べるだけの作業に関しては、国会で話題になるような「国際交渉をリードする」能力は、不要です。それこそ英語だけ(できれば中国語も)できれば済む話です。規格を読んで抜粋するだけですから、時間がかかったとしても、単に読めれば十分です。

軌道中心間隔以外にも、欧州のTSIと日本の高速鉄道では、車両の車輪のフランジの幅が欧州は133-145mm(LOC TSI 4.2.3.5.2.2)、日本は明文がないものの125mm程度(車重の違い)、カント不足量の違い(日本は後から300km/hに高速化したため、標準は160mm、不足量は90mmまで許容)など、数値的な違いは多々ありますが、何も鉄道大図鑑を作るわけではないですし、技術基準は変わってしまいがちですから、なぜ違うのかばかりを精緻に追及するのではなくて、TSIと違うけど問題がないことを説明する等、相手国の納得を得るためには、TSIを引き合いに出すなど、日本の仕様ばかりを見ず、相対化した説明方法もご検討願います。

レール頭頂部

日本が関与した海外プロジェクト案件では、UICレールを削ってJISレール化した台湾高速鉄道を除くと、ほぼUICレールが使われています(世界鉄道連合がUICリーフレットで定めているprofile(形状)のレール。後述しています)。

ちょっと話がそれますが、「日本のレールが高品質なので世界中から買いに来ている」という話を耳にします。この話は2000年ごろに、マスメディア向けに分かりやすく話したことがきっかけだった思いますが、最近では、日本の鉄道事業者さんが「日本の優れた鉄道技術」の例として使っておられますので、少し違和感を感じています。

確かに、日本の大手金属メーカーさんは優れた鋳造技術があり、日本ではレールが座屈する(折れる)ことは起きません。また、同メーカーさんは北米向けに日本のJISレールを販売しています。一方、中近東や南アジアの国にもレールを販売されていますが、これについてはJISレールではなくて、EN(欧州規格)レールや現地の各国規則によるレールです。

このことを傍から見ていると、私も含めて「世界中から買いに来ている」と言ってしまうのですが、JISレールが選ばれているのか、このメーカーさんの製造品質の高さが選ばれているのか、という点にもご注意を向けてください(一体圧延車輪についても同じことがいえます)。

本題に戻ると、欧州でも、ローカルな路線ではドイツにはドイツの、英国には英国の、といったように各国規格のレールが残っています。現在では欧州規格EN 13674-1(レール)が制定されたため、 TEN-T(Trans-European Transport Network、欧州横断輸送ネットワーク)として欧州のシームレスな結合を目指す路線から統一されていくと思いますが、現状の英国では、上下対称で平らな部分が無い双頭レール(Bullhead rail)が2級線(ロンドン等の大都市から直行列車が来ない路線)を中心にかなりの割合で残りしっかりと使われています。日本の普通鉄道ではもう残っていない仕様です。

(日本の鉄道黎明期では、摩耗してからもレールの上下を裏返すことでもう一度使える点から、双頭レールでした)。

そのUICレールとENレールの違いは、レールの頭部分の角の丸み具合です。曲線部ではこの丸みが車輪とレールの接触点(面)の違いとなり列車の挙動に影響するのでレールと車輪の研究上は大きな相違ですが、実寸では2mm以下の差ですから、レール定規を当てない限りは見た目での判別は無理ではないかと思います(レール脚部の側面に規格について印刷や刻印はあります)。

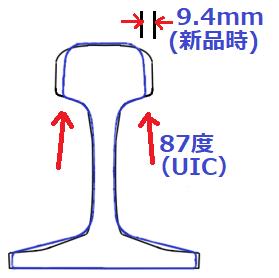

一方、日本のJIS60kgレール(新幹線等)と、UIC60レールのプロファイルは、下図に示すように、レール頭部の大きさの差です。でも、新品レールでも9mmの差なんですよね・・・。どちらかというとUICレールは頭が小さいことよりも、レール頭部を丸っこく感じることで判別できると思います。

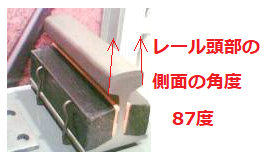

もう一つは、下図のようにレール頭部の側面が垂直かどうかでも見分けられます。UICレールやENでは87度です。

レールには車両の重量が軌道破壊力となってかかります。一方車両には、その反力がかえってくる関係にあります。

上述のように日本の車輪のフランジの幅は大体125mm程度で、欧州の幹線系鉄道の133〜145mmと比べると10mm〜20mm程度薄いのですが、そのほかにも、車輪の踏面(レールに接する面)の形状(角度)が違います。

レールと車輪の関係は、(1)直線も曲線も安定走行でき、(2)レールも車輪も長持ち な、形状が理想形で、現在もレールと車輪の最適形状は模索中です。レール上を走行する車両のモデルの違いが、線路のプロファイルの違いになっていますので、もし「なぜTSIと違うか」を問われたならば、この車輪に対して、このレールの形状に技術的・経済的合理性があると分かっている、という答えになり、それ以上は研究の領域だと説明すべきだと思います。

| JIS50kgN | JIS 60kg | UIC 60 | EN 60 | |

|

高さ[mm]: H (基部からレール頭頂面) |

153 | 174 | 172 | 172 |

|

幅[mm] :

W (レール頭頂面のR部を含む幅) |

65 | 65 | 74.3 | 74.1 |

|

頭部の厚さ[mm] : Hh (レール頭部の厚み) |

49 | 49 | 51 | 51 |

青がUIC60レール、黒がJIS60kgレールです。

下の写真は、合成(プラスチック)まくらぎです。日本からISOに国際規格化提案し、ISO規格化もされている樹脂素材のまくらぎです。森林資源を消耗せずに、軽量で扱いやすく、超耐久性を持っている簡便な新製品です。車両の窓越しの写真ですが、掲出します(東海道新幹線東京駅)。最近ではJR中央線の駅場内に施工されています。

次の写真は、鉄道総研さんが開発したラダー枕木(バラストレス タイプ)です(京急空港線の糀谷駅場内です)。

施工から20年経っても劣化していない点が注目点で、省メンテ性に優れていることが実証されていますが、性能の割になかなか普及していないようです。

名前は似ていますがドイツ開発のスラブ軌道・ラダー軌道(Rheda2000)とは全く別で、梯子(ladder)のような見た目から名づけられています。