次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

速度超過検出

防護機能

ATS(自動列車停止装置)の紹介です。駅ホームや、列車から反対側の線路に多数見られるためこれらを見かける頻度は高いと思います。

自動警報装置

AWS(Automatic Warning System)は、信号機の手前180m付近の線路に設置された磁石(地上子)により、青ではない信号があることを警音で知らせる(確認動作が必要になる)装置です。AWS車上装置への伝送に、日本では見ない原理を使っていますので独特な構成になっており一見の価値があります。

AWS地上子は、図1の写真のように、永久磁石と電磁石のペアで構成されています。

列車が来る側に永久磁石があるように設置されており、永久磁石によって列車上のAWS(AWS車上子)がONになり、警報音によって運転士に知らせます。さらに、もし信号の現示が青であれば、地上子の電磁石がONになり、車上に警報を発しなくてよいことを伝えるのですが、青でなければ(黄色や赤色の場合)電磁石はOFFとするため、車上では運転士の確認ボタンの扱いが必要です。

もし電源が事故で切れていても電磁石がOFFになるので警報だけは必ず発せられます。ところが基本的に同じ原理を使っているフランスの信号システム「Crocodile(クロコダイル)」では電源が切れている場合には警報は発せられなくなりますので、この点ではAWSのほうがフェールセーフ性があると言えます(見逃す等の別のハザードについては話は別です)。

以上のように、AWSは「信号に接近していますよ」と知らせてくれる装置です。接近を知らせるものの、停車できる保証はないので、冒進(SPAD)を防ぐことは期待できません。

なお、列車がどちら側からも来る線路の場合には、永久磁石を挟み込むようにて電磁石を設置したタイプが使われています(図2(a)に後述します)。列車は、どちら側からきても、電磁石(反対行きなのでOFF)→永久磁石→電磁石(ON)、の順序で地上子の上を通過します。

AWSやクロコダイルの地上子は図1や図2(a)にあるように、線路の中央に設置されていることも日本との相違です。日本は中心から向かって左側に偏倚して設置されており、進行方向によって読み取れる地上子が変わるようになっています。

さきほどの図1はロンドンの地下鉄(Acton付近)、図2は国鉄系Network Rail社(London Bridge駅)です。どちらもそれそれの鉄道事業者さんでは標準的に使われていますが、図1のタイプは40年ほど使っている古いタイプであり、図2は、TPWS(Train Protection & Warning System) という、信号機の直下で再チェックを行ってブレーキを動作させるタイプで使われているものです。いずれも、列車の冒進を防ぐというよりは、減速させることに主眼が置かれている装置である点は同じです(列車のブレーキは弱いため、180m手前からチェックしたところで止まれません)。

例えるなら、無電源の地上子のATSに、現示が進行(青)の場合には確認動作を省略できる機能がついているようなイメージのものが、冒進しかねない距離に設置されているものといったところです。

図2は、カメラを引き気味にすると図2(a)のような感じです。図2(a)に向かって近い側の線路の地上子は列車は右から左のみの運行だけですが、遠い側の線路は両側からくる列車に対応するように電磁石が2機配備されています。

なお磁石の間の銀色の部分は地上子を線路に固定しつつ配線を踏まれないようにでき、設置工事が簡単になる治具です。製品名が書いてあるので装置のようにみえますけれど、治具です。

図3は、ドイツでのAWS(Indusi)です。見た目と配置場所が横側ですが、機能は同じです。

自動列車停止装置

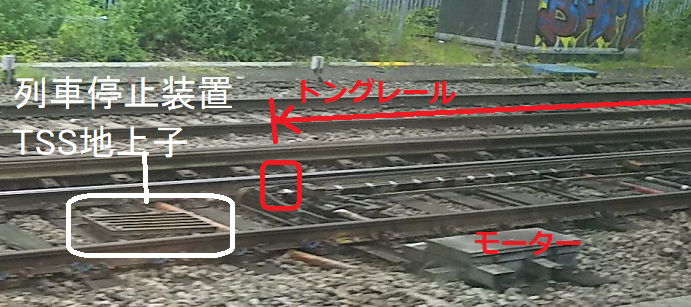

TSS(Train Stop System)は、図5のような金網のようなarming loop とtrigger loopのペアで使われ、速度超過時にブレーキ指令を出す装置です。

動作の仕組みはarming loopを通過した際に車上装置のタイマーが作動し、trigger loop通過の際までの所要時間から列車速度超過と判断される場合、車上装置がブレーキ指令を発出する仕組みで、ブレーキ性能によって時間は調整されます。

分岐器の鎖錠方式で紹介した写真を以下に再掲します。写真の左側の金網のようなものが地上子(trigger loopと思います)です。

ユーロバリス

欧州でのさまざまな信号システムの統一のため、幹線系に導入を進めている信号システムERTMSに用いられる地上子がユーロバリスです。

ERTMSには保安度のレベル分け(0〜3)があるうえに、ベースラインという、細区分された製品形態があるのですが、図6(ベルギーの駅場内)は、ERTMSレベル1のタイプA(無線を使わない信号)であり、図7の日本と同じく2つの地上子の配置間隔で速度制御を行う仕組みになっています。

なおユーロバリスは大概は黄色をしています。

ところで、「Balise」は鉄道総研さんの「バリス式列車検知形閉そく装置装置(通称COMBAT)」という鹿島臨海鉄道線に試験導入されてお馴染みになった信号で用いられているため、信号屋の間で近接無線の送受信装置を指す語としてなじみがある言葉になっていますが、本来は英語のマーカーに当たる、フランス語です。こんなところで健在でした、フランス語。

閉そくに関する安全装置の整備

ここでいうATSは、自動列車停止装置、すなわち点制御式ATSです。

ドイツでは、ドイツ中部のホルドルフ(Hordorf)で生じた霧の中で閉そく信号を冒進した貨物列車と旅客列車が正面衝突した事故(2011年1月29日、10名死亡)を受けて幹線系の鉄道路線と80km/h以上で運転される支線では、ATSの設置が義務付けられています(2014年、EBO 第15条の改正)

日本の場合、全国の鉄道路線に原則的にATSの設置を義務付けたのは1987年です。その後も、それ以前からある鉄道事業者では整備が遅れている路線がありましたが、2005年以降にはATS又はATSよりも保安度が高いATCの整備率は100%になっています(※有視界で運転されるような路面電車等の鉄道路線は対象外です)。ATSが動作するのは、閉そく信号機が赤にも関わらずその先に進んでしまうようなケースですので、ヒューマンエラー防止の観点からも役立つ装置となっており、日本の鉄道の安全性は諸外国よりも高くなっています。

といっても、ATSも万能ではありません。ATSの想定速度以上で列車が入ってくる場合(←止まり切れない)や、ATSの保護対象外の場所(※曲線部)での大きな事故も生じており、技術基準改正も行っています。また、ATSには様々な方式があります。すぐ非常ブレーキをかけてしまうタイプや、常用ブレーキ後に非常ブレーキをかけるタイプ等、さまざまなものが使用されている現状です。

フランスの場合、1930年代から上述のクロコダイルを使ったATSが使われていますが、これは幹線鉄道のみでした。幹線では1990年代からは、日本のATCとは異なる仕組みながら、車上で生成する運転曲線により連続速度監視するKVB(contrôle de vitesse par balises)が導入されています。

TGVのような高速鉄道では、さらに高規格なTVMのような連続速度照査式の信号が導入されています。

一方地方の単線路線では、両端駅での電話連絡や、両端駅でコンピューターで出発可否を連絡するCAPIという閉そく方法(票券式のようなもの)が使われていたのですが、1990年9月4日にフランス南東部の山岳地の単線路線のサン・マルセラン駅(Saint Marcellin)で、誤出発により正面衝突事故(乗務員1名死亡)が生じたことを契機に、地方の単線路線にもクロコダイルを使った「DAAT」という、一種の誤出発防止装置が義務化されました。

・・・と、いう状況です。日本でも、入換信号機の見落としによる事故(1997年10月12日)等はありますが、本線路上の主信号に関わる保安度に関しては、日欧でかなり異なる、いえ、異なるどころか欧州は一世代遅れている、といってよい状況ではないでしょうか。

設置環境規格について

上記の欧州の信号システムに使われている地上子は、屋外で使われており、鉄道車両から放出されるノイズの影響もある程度受けるため、欧州規格EN 50125-3(信号及び通信用機器)から引用される形でEN 50121-4(電磁両立性)を適用して安全を確保しています(厳密にはインフラ管理会社によっても異なる可能性もありますがご容赦ください)。

ERTMSで用いるユーロバリスでは、EN 50125-3に対応するIEC 62498-3:2010ではなく欧州規格により規定されているため、参照する規格が異なることから欧州規格EN50125-3を参照することが必要です。

また当然のことではありますが、車上機器とペアになって使われるもののため、日本のものと欧州のものとは相互に互換性はありません。よく、「日本で使えるかどうか?」を聞かれるのですが、技術どうこうの話というより全車両・全路線の設備の取り換えコストや移行期間の安全対策がまず問題です。

一方、「輸出向けの日本の車両に搭載できるか?」とも聞かれたことがあります。ATSの代替ということなら、日本の場合にはATS車上子は進行方向に対して左側に偏倚し(図6のように。進行方向ごとに混乱しないようにという意味で)、応動距離も15cmほどと、かなり近接しています。一方ユーロバリスは中央ですが、車両設計上はステー(取付具)の問題だけです。客室床面の高さの違いのほうが影響が大きいです。