���ɐi��

�P�߂�

- 1.�p���^�O���t

- 2.�ԗ��̊O��

- 3.�S���ԗ��̎��d�ƍގ�

- 4.�ԑ̊O���̕W��

- 5.ETCS�i��ԉ^�s�V�X�e���j

- 6.�I�[�o�[���b�v�ƐM���̕ω�

- 7.�A�����u

- 8.�E�o��

- 9.���[���̐ڒn�^��ڒn

- 10.ATC�̑��x�ƍ��p�^�[���̈�����

- 11.�d���z���u���[�L

- 12.�����̍���

- 13.�f�W�^�����f�����O�EBIM�EUIC���[�t���b�g

- 14.�O���\��

- 15.�O���\���E�l�ވ琬

- 16.�ڒ��E�n�ڔF��

- 17.�u���x�M���v�u�\���M���v���K�v�ȗ��R

- 18.���x���ߌ��o

- 19.�ّ��敪�ؑփZ�N�V����

- 20.�g���`�����x[�ː��̒���]

- 21.�T�[�h���[���̊��p

- 22.�ԗ��ޗ��ɂ��Б�

- 23.�S���^�]�Ƌ�

- 24.�v���b�g�z�[���̍����E�h�A�����ƃh�A�̑傫��

- 25.�ԗ��̃h�A�\��

- 26.�TG�Ή��������M���iFRMCS�j

- 27.�����S�����̃g���l���̒f�ʐ�

- 28.��Ԃ̕���

- 29.���c�����ꂽ���S�H���i�H�����j

- 30.�s�H�\�̔z�z��

- 31.�I�[�v���A�N�Z�X�͋����J��

- 32.�q���̍��Ȕz�u

- 33.��Ԉʒu�c���i�H�����j

- 34.�����S���̍ݗ������H���s

- 35.�����e�i���X

- 36.�ԗ��̌��S��

- .�܂Ƃ߂Ă݂܂���

�ڎ�

�����̍���

Indirect Locking or Direct Locking

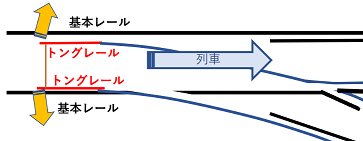

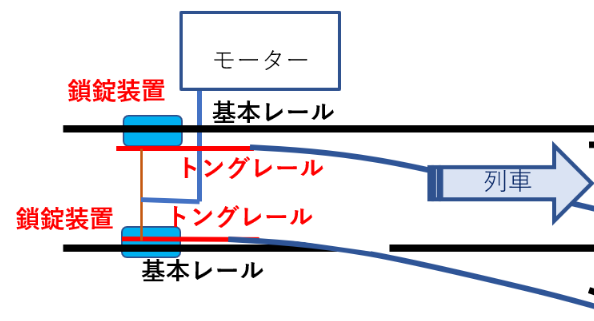

�����̍����i�����傤�j�Ƃ́A��Ԃ̒ʉߒ����ɕ���킪�����Ă��܂�Ȃ��悤�Œ肵�Ă����A��Ԃ̈��S��ƂĂ��d�v�s���Ȏd�g�݂ł��B

�����̍����ɂ͎�ނ�����܂����A���̃y�[�W�ł́A���̐}�P���ԂŎ����Ă���������i�g���O���[���j���A���F�Ŏ�����{���[���ɂ������薧�������Ă������߂̕��@�i�Q���i�Ă����j�����j�̕��@�̈Ⴂ�ɂ��Ă��Љ�܂��B�������̍����ɂ́A��Ԃ������Ă��鎞�ɂ͓]���ł��Ȃ����鍽���i�ڋߍ����j������܂�����������ł̍����̎d�g�݂Ƃ��Ă͈ꏏ�ł��̂ňꏏ�ɐ������Ă��܂��B

���{����̊C�O�A�o�Č��ł����Ă��C�O�̂������̗p����邱�Ƃ������A���{�̓S���V�X�e�������̂܂ܗA�o�ł��Ȃ������ɂȂ��Ă�����̂̈�ł��B�܂��A���B�̕������Љ�܂��B

���ڍ����i���[���b�p�Ⓦ��A�W�A�̕����j

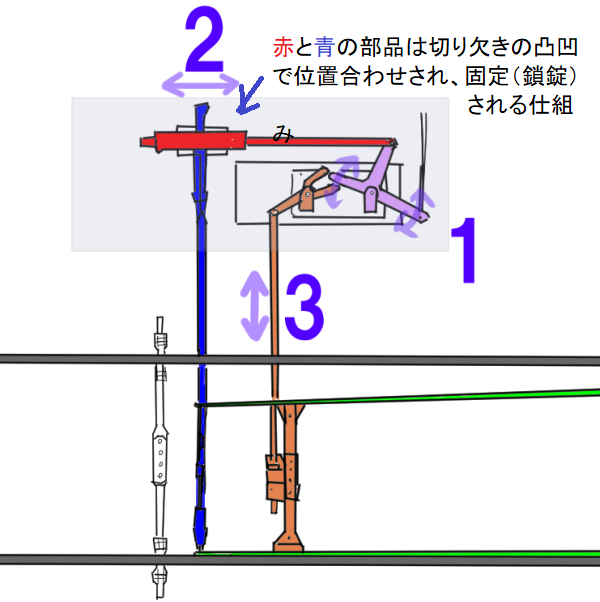

���ڍ����Ƃ́A�g���O���[�����̂��̂ڌŒ肷����@�ł��B���B�ł͍L���g���Ă���܂����A��̓I�Ȏ������@�͂������̌`�Ԃ�����̂ł����A�@���H�̉���ʂ����k���N���b�v�̂悤�Ȍ`��̘r�������I�Ƀg���O���[���̐�[����{���[���ɗ}������œ����Ȃ��悤�Ƀ��b�N�������́i�}�Q�j��A�A�g���O���[���̐�[�ɍ����̂��߂̓ʉ��̐茇�������锖�߂̋������i�iFish tail)�����t���A���̉��ʂƓ]���_��嚙���킹�ă��b�N��������i���̕����͌Â��ʐ^�������Ă��܂���E�E�j�E�E����\�I�ł��B

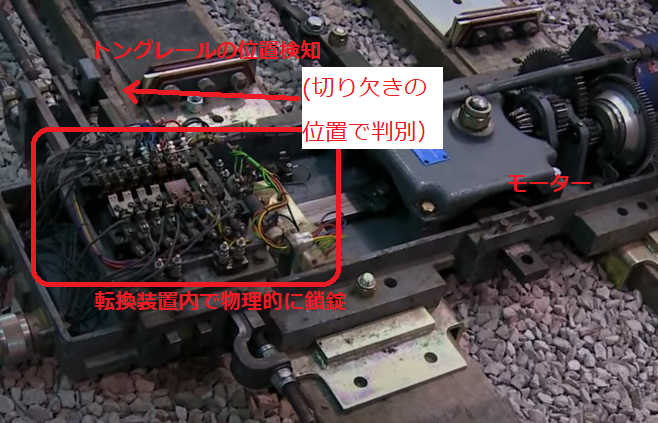

�}�Q�̕����̏ڂ����d�g�݂����[�J�[����iFosslow����)�̃T�C�g�ɁA�g���O���[���̈ʒu���m�⍽���𐳊m�ɍs���d�g�݂�����ƂS�R�}�̐}�ŏЉ��Ă���܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B�����[�J�[����ł���Alstom TM 100�������悤�ȋ@�\�̑��u�ł��B

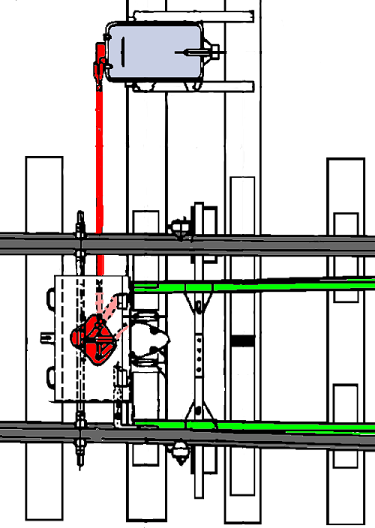

���̕����̕����̏ꍇ�A���[�^�[�͓]�����铮�͂����Ȃ̂ŏ��^�ł��B�}�Q�ł͋O���̊O���ɍ�悵�Ă���܂����A���ۂ͑��s���[���̋O�Ԃɒu����Ă���ꍇ������܂��B

�Ȃ��A���̂悤�ȃn�[�h�I�ȍ������u�ł͂Ȃ��A�P�Ƀg���O���[�����ǂ���ɂ��邩���������m����ȈՓI�ȑ��u�i���d�C�I�Ȑړ_�j�̏ꍇ������܂��B���̏ꍇ�A�ʒu���m���x���Ⴍ�Ȃ�܂����A���������ڍ��������ƌĂ�܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B���̏ꍇ�A�g���O���[���̂���E�Ȃ��͕�����܂����A�g���O���[���̐��m�Ȉʒu��mm�P�ʂŌ��m����悤�Ȑ��x�͂���܂���B

�W�����ɂ��ẮA���ڍ��������͉��B�K�iEN 13232-4�u�d�C�]�Ă@�̓]���������u�v�ɂ����āA�\���⎎���A�ێ���@���K������Ă��܂��B

���B�ɂ�����]�Q�������u���ł̍���

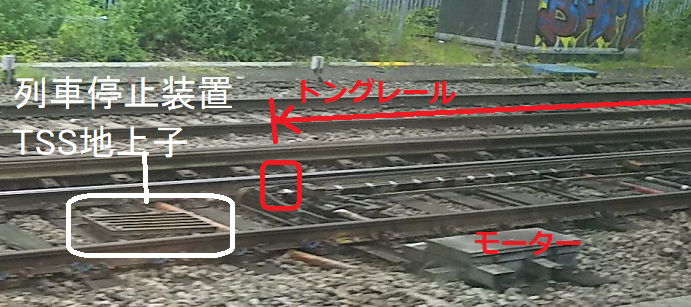

���B�ł��A��q����u�Ԑڍ������v�Ɠ����悤�ɁA�]�Q�������u�̋@�픠���ɂč��������Ă���P�[�X������܂��B�C�M���X�̍��S�n�S�����Ǝ҂̗�������܂��i�}�S�j�B

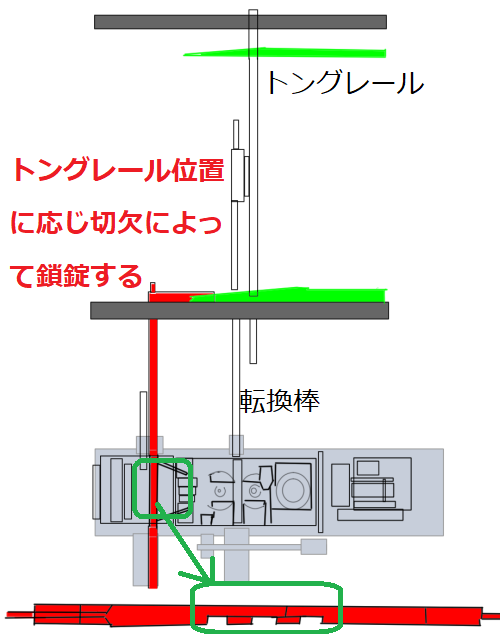

�}���ɐԂŎ��������_�ɂ��ʉ��̐茇�������Ă���A���̈ʒu�Ńg���O���[���̈ʒu��Ԃ����m�ł��܂��B�]�Q�������u���ł͋@�B�I�ɐ茇������������������A�������肷�邱�Ƃō��������Ă��܂��B

���̎ʐ^�́A�����h���̒n���S���ł̍������u�̗�ł��B�Ȃ������ŏ����Ă���TSS�n��q�ɂ��Ă��ʂ̃y�[�W�i18�j�ł��Љ�܂��i�ʐ^�����p���Ă��܂��j�B

�Ԑڍ������i���{�j

�Ԑڍ������͓��{�ň�ʓI�ȕ����ł��B���̕����i��萳�m�ɂ͓]�Q�i�Ă�Ăj�������u�j�ɂ��Ă��Љ�����܂��B

���̂Q���̎ʐ^�́i�莝���J�����Ȃ̂ʼn�p���ς���Ă��܂��Ă��܂����j�����̕������]������O��̎ʐ^�ł��B�Ȃ��A���̕����͎Ԍɗp�̓���Ȃ��̂ł��B

�����͒������߁A�����̓]���������u�ɂ�鉟���͂����ł̓g���O���[���͓��������A��[�i�ʐ^�葤�j�ƃg���O���[���̕t�����i�ʐ^���j�̂Q�ӏ��ɓ��͂ƂȂ鞨������A���̍��E�̓����ɂ���ăg���O���[�������E�ɓ������Ă��܂��B

���{�̏ꍇ�A�����̕�����]����������A��Ԃ̈ʒu�ɉ����ĕ������������s�����߂̑��u�́A����탁�[�J�[�ł͂Ȃ��A�M�����[�J�[���������Ă��܂��B�����ŏЉ�����Ԑڍ����̋@�\�́A�]�Q�������u�������Ă��܂��B

��q�̒��ڍ������ł̓g���O���[���̐�[�t�߂ڂ���Ŋ�{���[���Ƀ��b�N���Ă��܂������A�Ԑڍ������ł́A�}5�̂悤�ɕ����������u�ł���]�Q�������u�i�����Ԋ|�����j�̒��ō��������Ă��܂��B�}�T�̂Q�̕����ŁA���_�������Ε����̃g���O���[���͓����̂ł����A���_�ƐԂ��_�ɂ��Ă���茇���ɂ���āA�]������Ȃ��悤�ɋ@�B�I�Ƀ��b�N���Ă��܂��B

���{�ɂ����钼�ڍ�����

���B�ł��A��L�ȊO�̒��ڍ��������̕����i�]�����u�j�͂��܂��܂Ȏ�ނ��J������Ă���܂��B���{�ł����̐}6�ɂ���YS�^�����́A�g���O���[���̐�[�����߂��̋O�Ԃ̞��q��̋@�B���u(�Q�����O�i�h�C�c��j�A�ی�J�o�[���������Ă���̂Œʏ팩���Ȃ��j�Ńg���O���[�����@�B�I�ɒ��ڃ��b�N���Ă��邽�߁A���ڍ������Ƃ����܂��B

�Ԑڍ������̖����͂̍���

�����܂ŁA�����̃g���O���[����������������@�ɂ��ďq�ׂĂ��܂������A�����ɂ͂ǂ̂��炢�̗͂�������̂ł��傤���B

�g���O���[������{���[���ɉ����t���Ė���������͂́A���{�ł͎��d���y�����߁A�d�C�������̏ꍇ�ɂ�1kN�`2kN�A�ˎ��̔����i���]����������d�g�݂͂���܂���B�O�̂��߁j�̏ꍇ1.7��N�`2.7kN�ł��B���̐����͋K�i������Ă��炸�A�P�O�N�قǑO�܂ŕێ�S���҂����̊��o�Œ������Ă������̂𐔒l�����������ł��B

�������B�̐��i�̏ꍇ�ɂ͒��ɉ���������ł��邽�߁A�ꌅ�Ⴄ�͂ʼn������Ă��܂��B

����A������ʉ߂���ۂɗ�Ԃ͑傫�����ɐU���܂����A���̗͂͂ǂ�قǂł��傤���B�����͂��̒ʉߗ�Ԃ̉d���Ă��j�����Ȃ��悤�ɁA�W���I�Ȑv�d�ɂ��Ă͉��\�̂悤�ɁA58.8kN�i6000kg�d�j�قǂ�������ł��܂��i���{�̕��ʓS���̏ꍇ�ł��j�B6t�̗͂�������̂ł�����A���Ȃ�̏Ռ��ɑς���K�v������܂��B�������A������ԗR���̉����́A�ԗւ��������Ă��郌�[�������ɉ����͂ł��̂ŁA�g���O���[������������Ɩ������Ă������͈��e���͂���܂����B

�@�C�O�Œ��ڍ�������v������闝�R�̈�ɂ́A�Ԑڍ�������1kN�`2kN�̖����͂Ŗ{���ɑ����̂��ǂ����Ƃ������f�ޗ����Ȃ����Ƃ��������܂��B

| ���� | ������ | �Ȑ��� |

| �܂�ɔ�������d | 29.4kN | 58.8kN |

| �펞��������Ƒz�肷��d | 14.7kN | 29.4kN |

�����̉p��\��

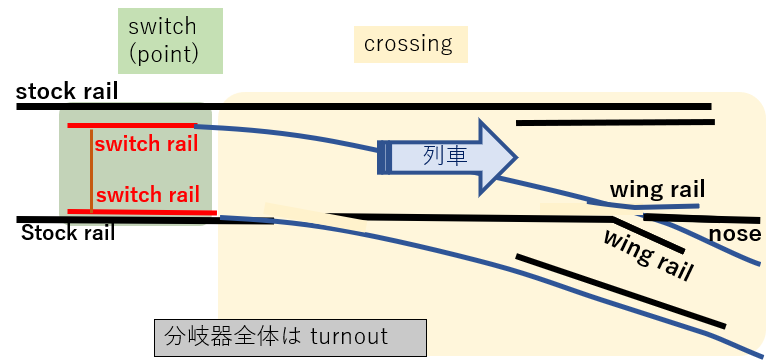

�]�k�Ȃ���A�����͉p��ŁAturnout ,point�Aswitch�Acrossing���ƁA���낢��Ăі�������܂��B�S���p��Ƃ��Č��i�Ȏg�����������܂��Ă����ł͂���܂��A�C�M���X�ł́Aswitch�Acrossing�͕����iturnout�Aturnout point)�̒��ł����̐}�̂悤�ɓ���̕������w���悤�Ɏg���A�����̑S�̂��w���P�ꂪturnout�i���j�ƂȂ��Ă���̂��ʏ�ł��B

���ӂ��K�v�Ȃ̂́upoint�v�ł��B�S���p��Ƃ��Ă��p�Ă̈Ⴂ���傫���A�����S�̂��w���p��Ƃ��Ďg����ꍇ�i�C�M���X�A���{���j���A�������������w���ꍇ�i�č����j���A�ǂ�������肦�邽�߂ł��B�������������w���Ȃ�Apoint blades�A switch rails�A�E�E�Ƃ������悤�ɁA�`���C���[�W��������g���ׂ��ł��B

��������������point�Aswitch�Acrossing�Aturnout�Ƃ�����́A��ʌ�Ƃ��Ă����낢��ȈӖ������̂ŁA������ǂ߂Ȃ������ȏꍇ�ɂ͒P�̎g�p�͔����āArailway point�A railway switch�Arailway turnout�Aturnout rail�A�Ƃ��������œS���̕������w���ƕ�����悤�Ɏg���܂��B���̍ہAcrossing�ɂ��ẮA�����C���[�W�����\���������u�i�P�Ȃ�jcrossing�v��urailway crossing�v�͔�����ׂ��ł��B���͕���level crossing�ƕ\����܂����i���H�Ɠ��H�̍����ilevel�j�����킹�Ă���������icrossing�j������j�A���H��������Ă���ꏊ���w���Ȃ��turnout�Ɍ���������ق��������Ǝv���܂��B

�����P��ł���junction�́A����w���w���w���Ƃ��Ă悭�g���Ă��܂��B���H���������镔����junction�Ȃ̂ŕ����㕴��킵���ꍇ�ɂ́Ajunction station�̂悤�ɁA���₤�ׂ��ł��Blevel junction�́A���ʌ��������w���܂��B

������]���������郂�[�^�[���������@�B�i�]�����u�B�����ڍ��������Ȃ̂ŁA�]���@�\�݂̂ł��j�ɂ��ẮApoint machine�Aswitch motor�ƕ\������܂��B

���ڍ����E�Ԑڍ����̔�r

�@�P�[�X�o�C�P�[�X�Ȗʂ͂���܂����A���ꂼ��̕����̒��ӓ_���ȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂܂��B

| �@ | ���ڍ����� | �Ԑڍ����� |

| �������u�ݒu�ꏊ | �g���O���[����[�t�� | �O���̊O�� |

| �ݒu | �ݒu�ꏊ�̐����Ȃ� | �]�Q�������u�Ƃ̈ʒu���킹����� |

| �ێ� | �E���[���ɕt�������@�B���i�̂��߁A�ێ炪���G | �E�ێ炵�₷�� �E���[�������i�i���x�ɂ��ʒu����j�ւ̑����K�v |

| �g���O���[���ܑ̐����m | ���u�ɂ���Ă܂��܂� | ���o�\ |

| �g���O���[���̊J���ʔc�� | ���u�ɂ���Ă܂��܂� | ���o�\ |

| �K�i |

EN13232-4�A NF F52-163�� |

���[�J�[�E�S�����Ǝ҂̎Г��K�i |

�܂Ƃ�

�@�����́A���{����̃p�b�P�[�W�^�̓S���A�o�Č��ł����Ă��A���[���b�p�̒��ڍ�����������������邱�Ƃ������ł��B

���R�͂���������܂����A���n�̓S�����Ǝ҂���Ƃ��Ă������e�i���X����̂��₷�����璼�ڍ���������]����܂����A���{�̕����ɂȂ��݂��Ȃ����Ƃ�A���{�̕����ɂ͋K�i�̂悤�ȍ������R�������Ƃ��獽���̊m�����ւ̕s�����ʂ������A�܂��Ă̍����Ń��[�����L�т�n��ł̓��[���̙��i�i�ӂ�����j�ւ̑K�v�Ȃ��Ƃ����R�Ƃ��ċ������܂��B

�ŋ߂̊C�O�W�J�ł́A��p�̍����S������x�g�i���̒n���S�ł͉��B�ɑ����^�C�v�ł��钼�ڍ����������g���Ă��܂����A�C���h�l�V�A�E�W���J���^�n���S��k���ł́A�Ԑڍ�����������������Ă��܂��B

�{�H�̂��₷�����Ƃ邩�A�����e�i���X�̂��₷������邩�ȂǁA���ꂼ��̗D�揇�ʕt���̍l�����ɂ���ĈႢ��������悤�ł��B

�]�k�ł����A���{��p���ł͕����̊p�x���u�Z�ԕ����v�ƃN���b�V���O�p�x�𐮐������ĔԐ��ŌĂт܂�(���{�ł�JIS E1302�ɒ�`�j�B����A���B�ł́u1:12�v�̂悤�ɁA�����̊J��������傤�nj��z�̃p�[�~���Ɠ����l�����ɂ���Čď̂���ꍇ����ʓI�ł����A���҂̔Ԑ��ł͌v��ꏊ���Ⴄ���ߐ��l���قȂ�\���������܂��B�ڂ������ʂ̃y�[�W�ɂČ�q���܂��B�p���ł�1:24�i���{�ł�24�ԁj���u�^�C�vA�v�A�Ƃ����悤�ɃA���t�@�x�b�g�ŌĂԏꍇ������܂��B

�@�����i�Ԍɐ��j��]�������Ă���������A��V���Ă���M�ҁB