次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

脱出窓

emergency window exit

緊急時の脱出口としての窓構造について記載します。

日本と国情の違う国々では、旅客の使用する構造物や設備には、残念なことながらバンダリズム(暴力行為)に対する備えとして、強度基準を技術基準に記載している場合があります。

このような暴力行為に備えているのに、目立つところにハンマーを設置することに矛盾を感じてしまうのですが、やはり列車火災や転覆などの際に、脱出することやレスキューによる救出口として、窓を重要なものと位置づけていることがうかがえます。

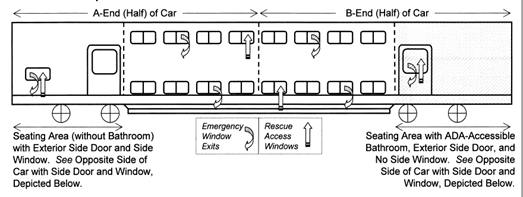

アメリカの連邦鉄道庁は、技術基準49CFRのPART 238は、鉄道の旅客用設備の安全基準を定めているパートなのですが、転覆事故を受けた改正により、図1のように基本的に列車の左右どちら側にも、列車の前後どちら側にも、緊急脱出又は救助に利用することができる構造の窓を設けた構造とすることを新造車両に対して求めるように改正されました。

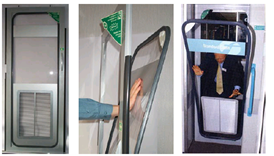

NTSBの事故報告書にある提言では、緊急時に容易取り外せる構造の窓として下図のようなものを例示しています。私は実物を見たことがないのですが、緊急時以外に危険なのではないかと心配になってしまいます。

欧州においては、窓に限らず(隣の車両に逃げられる、というのも含めて)2方向で避難できる構造を要求しています。

欧州の高速鉄道では客室の一部がコンパートメント(個室)に区切られている場合がありますが、このような部屋の場合には、(1)通常のドアと(2)窓 の2カ所を脱出経路とすることが多いようで、脱出用に供するコンパートメント各室の窓には打撃点の表示が行われています。

(ドイツ class646とポルトガルAlpha Pendular)

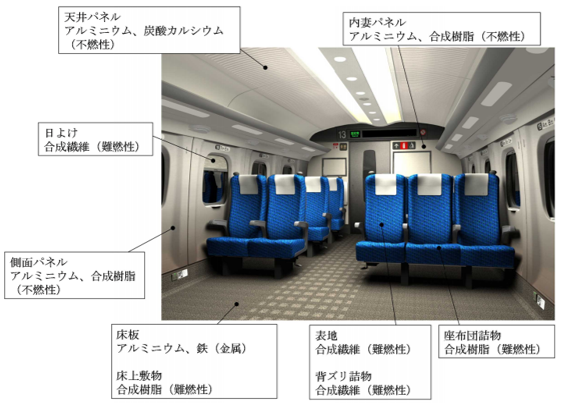

日本の場合には、技術基準により客室内に使用する材料は、A-A'基準による試験を行い、不燃性(金属など)、難燃性、自消性のある難燃性の材料を使用しなければならないことが定められています。天井材ではコーンカロリーメーターによる溶融滴下性試験を行うことも追加で行われています。当然、容燃性のものは使用できないことになります。

欧州では、寝台車のようなリスクの高い車両のカテゴリー分類に応じて対策を行いますが、日本では全ての旅客用車両に同じ基準を設けています。

車両材料の燃焼性試験については、22において後述します。