次に進む

1つ戻る

※日欧の車両限界については、27-トンネルの断面積に移動しました。

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

高速鉄道車両の寸法

横幅

※車両限界(GaugeとClearance)ついては27-トンネルの断面積に集約しております。こちらもご参照下さい。2022.1

「所変われば、品変わる(so many countries, so many customs)」です。

優劣はありません。

車両は、線路回りのインフラの差に縛られる中でも、お客さんに快適に利用してもらう上で鉄道運行事業者各社がさまざまな工夫をしている部分です。

ここでは前回のパンタグラフに続いて、車両の大きさについて紹介します。

すこし昔の話から。中国向け高速鉄道(北京南駅−上海)のセールスを各国が繰り広げた頃(1990年代末〜2000年代初め)は、各国の高速鉄道の仕様の相違はずいぶん大きかったです。

日本では、動力分散式(機関車を利用せず、編成内各車両に分散された動力によって走行する)利点のアピールとともに、乗客が多いと見込まれる中国の特色に合わせた「お客さんが多いのだから、車体の横幅が広く、座席が多く取れる車両が合う」、というアピールをしておりました。また、沿線都市の人口の並びが日本と似ている、というPRも行い、こちらはかなり「受け」たと後日聞きました。

そんなPRの甲斐があってかなくてか、中国が制定した高速鉄道技術基準では中国の在来線と同じ「車体幅3400mm以下」が採用されました。幸運にも日本のE2系(車体幅3380mm)がベストマッチし、欧州メーカーの仕様(車体幅2950mm)の車両は(当初は)採用されませんでした。

日本の仕様が選ばれたように見えたのですが、その後、欧州の車両メーカーも以下のような中国向けタイプを開発しましたので、現在は差が無くなっています。

- CRH1A(ボンバルディア,3328mm)

- CRH5(アルストム,3200mm)

- CRH3A(シーメンス,3300mm)

また、内装についても、中国の乗客の評判のよかった日本の回転式座席と同様のものが欧州由来のタイプに採用されました。

こうしたことが着々と進んだことから、現在、以前ほどは仕様の相違が無くなっています。

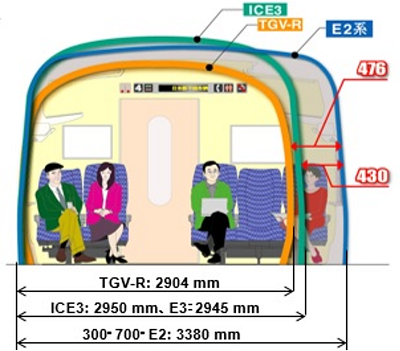

性能については、インバータ等の電機品の性能向上により決定的な差はない状況です。しかしながら、今なお日本の新幹線の車両幅の大きさを「メリット」として挙げている例を見聞きします(下図)し、技術的な優れた点を探しているようです。しかしながら、上述のとおり既に欧州でも幅広タイプが開発されており、現在では日本の特徴だ、と強くアピールするようなものは無くなっています。専用線を走るので安全だ、というクラッシュアボイダンスと車両が軽量でよくなることを最近では挙げていますが、専用線建設は用地買収に苦労するので、人口が多い地域ではたちまちデメリットに転化しかねないですし、もはや技術の差とは言えないようなものです。

Source:MLIT(国土交通省)資料

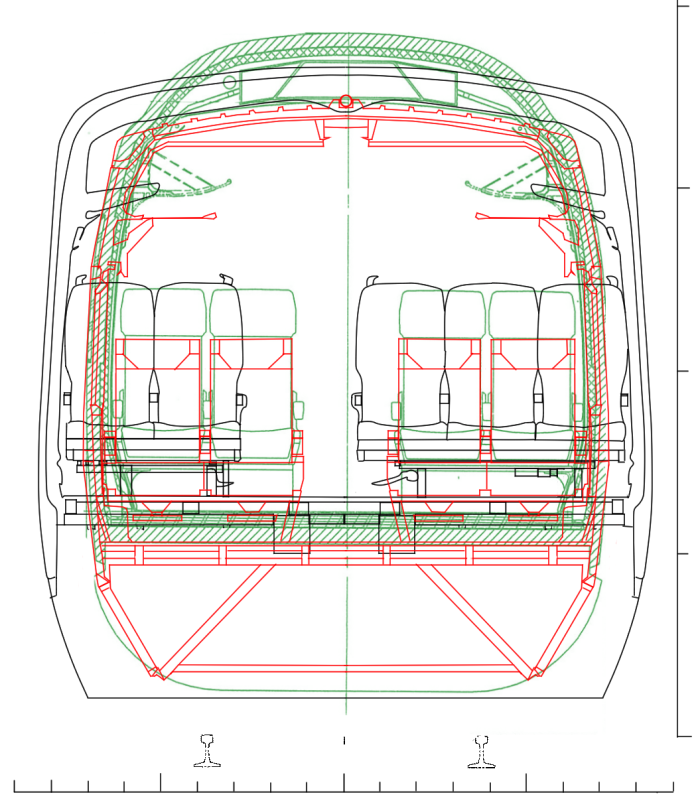

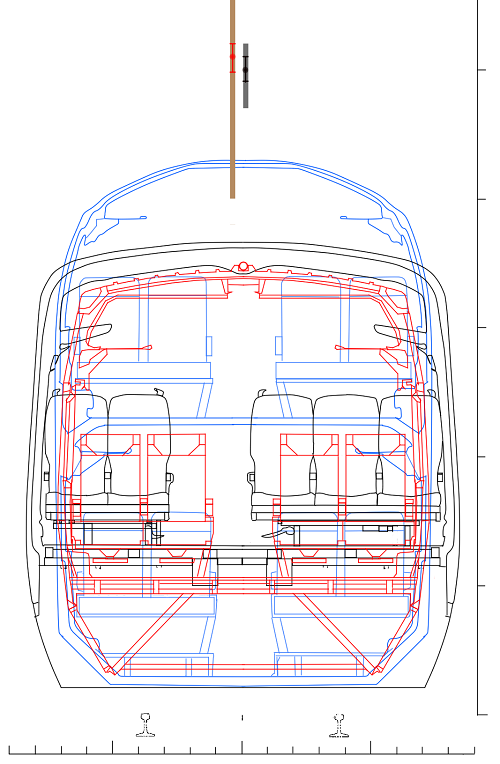

この図を見た上で、実際、どのくらい違うのかが気になって、より内装を正確に記載しつつ車両断面図を重ねてみたものが下図です。線路を重ねており、車両は日本のE5系(黒)と、フランスの一階建て高速鉄道TGV-Atrantique(赤)、ドイツのICE2(緑)を作画しました。

確かに、両者を比較すると座席一個分日本の車両が大きいのですが、車両の左側を重ねている上図ではずいぶん差があるように感じますが、レール同士を重ねてみると(下図)受ける印象がだいぶ違う気がします。客室天井の差も、実際の内装も考慮すると、もう少し差が小さいようです。

車両の大きさについて詳しくは車両限界についてのこちらを参照ください(GCゲージをご参照)。

前ページで紹介したように、欧州ではパンタグラフの動作範囲が広くとられています。架線の標準高さ(黒丸)と架線の上下変動幅、それにパンタグラフの動作幅を作画したものを下図に示します。

赤い線(TGV-A,TGV-D)、黒い線(E5)で示した架線の高さについては差が無いのですが、パンタグラフの動作範囲(黄色及び灰色)は非常に異なっています。この違いの理由については前述のとおりです。

※車両限界の違いや、高速鉄道のトンネル断面積(新幹線が小断面だ、という利点)については、こちらで後述します。

いろいろな線路を走る車両は、パンタグラフで対応しています。

地下鉄車両の車両の大きさ

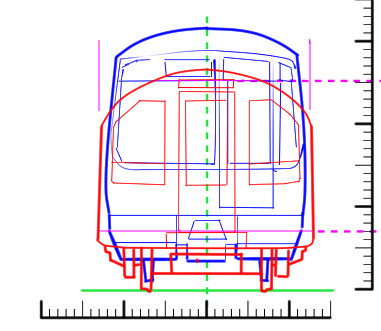

次に、地下鉄車両です。歴史的に古い時代に開業した地下鉄では、トンネル断面積が小さいために当然ながら車両も小さくなります。

下図の英国・ロンドンの地下鉄(Central line)はあまりに小さく、しかも架線もサードレール式ですから、車両がトンネル断面とほぼぴったりになっているところが面白いのですが、乗りこんでみるとカルチャーショックを受けるほど狭いです。 どのくらい狭いのか、常々気になっていましたので興味本位に比較してみました。

下の図は、このCentral線を走る車両のうち、type 1992と、軌間が同じ点で銀座線の1000系の車両断面を合わせたものです。

ロンドンの地下鉄車両は横幅が2,620mm、一方銀座線1000系は2,550mmですから車体幅についてはわずかな差ですが、天井方向は顕著な差(50cm)があります。ロンドンの地下鉄ではドアの前の天井が低いのがうなずけます。

余談ですが、イギリスはホーム高さよりも車両の床面が下になること(逆段差)にシビアです。1990年代に、日本メーカーの空気ばねつきのH形台車が、「1992型」車両に採用されたことがありました。

その当時は空気ばねの使用例がなく(クリスマスプディング型のばねのみ)、メンテナンス方法がどうも合わなかったようで、2000年にはシーメンス製のばね式のものに変わってしまいましたので、その後、ロンドン地下鉄には日本の空気ばねは採用されていません。

ロンドンの地下鉄は車輪の直径も、820mmや860mmなど、時代によって変動させて試行錯誤されていましたので、車両高さが調整できる空気ばねが、実力を発揮できなかったのは残念です。

まとめ

車両サイズについては、特に差というような差を取り上げられておりませんが。敢えていうなら以下のようなものでしょうか。

- 日本:高速鉄道について、以前は横幅が大きかったが、現在の製品ラインナップでは差がなくなっている。

- 欧州:在来線の線路規格が大きく架線は6m高(日本より1m高い)で2階建て車両も多い。