次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

信号設計の考え方の違い

鉄道の安全は「閉そく」の原則によって担保されています。すなわち、一つの区間には1つの列車しか入れないようにする考え方です。この区間の決め方や、区間へ入ったかどうかの検知方法、「区間」の決め方によってさまざまな種類に分かれています。

以前はレールを電気的にいくつかの区間に分けた「軌道回路」を使うもの、が当たり前でしたが、1980年代からは軌道回路ではなく無線を用いて列車の位置を伝達する方法や、さらに区間が固定の長さではなく、伸縮する仕組みも開発されています。

ここでは、そうした信号方式別に分けつつ、日欧比較をしていきます。五月雨式にいくつかのページに分けつつ紹介します。

オーバーラップ

鉄道はブレーキ距離が非常に長いことから、前方に列車がいないかどうかを軌道回路で検知し、軌道回路の始端にその情報を示す信号を設置します。いわゆる色灯のついた信号機を置くものが地上信号機式、列車車内に信号を伝えて車内信号機に信号を表示するものを車内信号機式、とよんでいます。

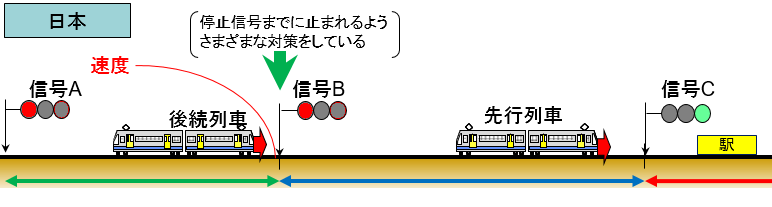

地上信号機式の場合には、日本では通常、軌道回路と軌道回路の境界に合わせて信号機を設置します。解釈基準上では、建植する場所の制約で2〜9m程度ずらす場合や、分岐器の位置によって短すぎる軌道回路長となるため複数の軌道回路を制御する「重複区間」も希にありますが、基本的には図1のように、軌道回路の境界部分に合わせて信号機を設置します。

もしこれがずれていると、軌道回路上に他の列車が在線しているのに、信号機の現示が青になってしまうような、閉そくが保てない(安全ではない)事象が生じかねないためです。

列車は、赤を現示する信号機までに確実に止まれるように、自動列車停止装置の整備や信号機の配置の工夫、運転速度の設定を行い、厳しい訓練も行う等のハード面・ソフト面での対策を重ねることで、冒進(赤を示す信号機の先に進んでしまうこと)を防いでいます。

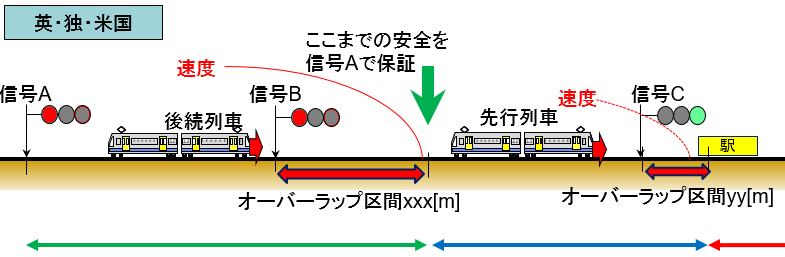

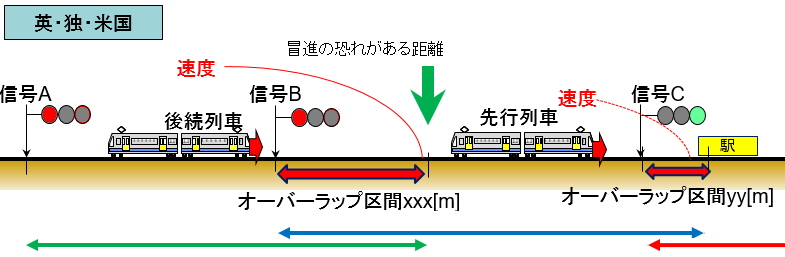

これに対して、英国、ドイツ等の欧州の一部や米国、オーストラリア等の一部の国では、悪天候等の極めて特殊な条件下においてブレーキが間に合わずに、赤を現示している信号機(停止を示す信号が付いているもので、駅直前のhome信号機が典型的です)を冒進(SPAD)してしまう場合に、その場合でも前方の列車等に衝突しないようにするための「オーバーラップ」という余裕バッファーを、赤を現示できる一部の信号機に設定しています。

日本の場合は、冒進する恐れがある環境下であるなら徐行するか運休しますので、オーバーラップ区間は不要です。

このオーバーラップの長さは、場所によって大きく異なります。

例えば運転速度が高い場所では、より長く設定するように規則が設けられています。逆に、運転速度が低い場所(前に信号がある等)や、信号機の現示に合わせて自動的にブレーキを動作させる安全装置が設けられている場合には、このオーバーラップの距離は短くできます(ダイヤ編成面では、短いほうが余裕が生じます)。

実際にオーバーラップの機能を実現するためには、技術的にはいろいろな方法がありますが、オーバラップ区間内に別の列車が在線しているのに後続の列車が踏み込んでしまう(→追突してしまう)ことは絶対に起きないようにすることが必要なため、前の信号機で制御することや(図2)、軌道回路を分割しておく(1ブロックは必ず空けておくことになり、効率は落ちる)方式(図3、米国)などが行われます。

信号システム自体、国や路線によってもまちまちな現状ですので、この機能の実現方法も様々です。

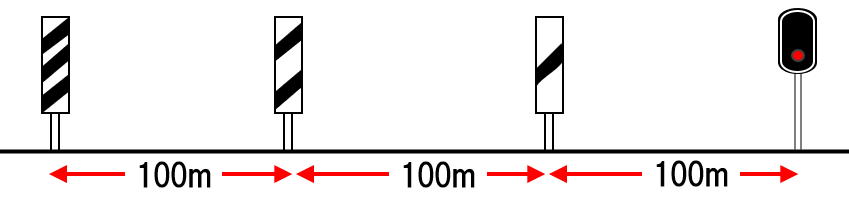

閉そく信号機の予告標識

上記のオーバーラップの設定有無とは無関係ですが、図4のような、次の閉そく信号機までの残り距離を300m、200m、100m、と、予告する標識を設けること等が行われています(※信号システムによります)。

フランスはMirliton、ドイツでは、Vorsignalbakenと呼ばれます。英国には多分ありません。

分岐器があって、通過する列車がある小さめの駅のホーム上において、出発号機の手前100mの標識をかなりの確率で目にすると思います。

車内信号機式の場合

欧州において、上述のオーバーラップの考え方は、車内信号機式の場合にも取り入れられています。

前ページで紹介したように、欧州の信号方式(ETCS)には、オーバーラップの距離設定が出来るようになっています。

日本では、本来停車すべき場所を越えないように対策をしているため、考え方が違うのは前述の地上式信号機の場合と同じです。ですが、無理矢理似た考え方のものを探してみると、車内信号機式の列車や、移動閉そく式の列車では、ATC(自動列車制御装置)及びATO(自動列車運転装置)により連続して運転速度監視をしながら、前方の列車(=止まらなければならない場所)に衝突しないようにブレーキ距離を算出しながら走行していますが、その際に「安全上のマージン」を見込んでいます。

この安全上のマージンは、似ているような点もありますが、あくまで進行方向の手前側に設定していますので、オーバーラップ区間とは全く異なっていると思います。

ERTMSでのオーバーラップ

欧州の信号システム・ERTMS(FRTMS)では、オーバーラップは再現されています。

ERTMSの仕様書は公開されていますが、そのSRSにある(ちなみにsubset 026-3)のrelease_speedや「Q_OVERLAP」がこのパラメータです(標準40km/h)。

ERTMS(レベル2)は、無線による列車−地上の通信を行い、車上のATC装置で速度パターン制御をするのですが、ATCは位置誤差を踏まえて確実に安全な範囲をはみ出さずに列車を止めたいので「手前」で止まりますが、運転士はギリギリのところまで前に進みたい(前にいないと最悪、新しい信号が来ない)、という、この相克する矛盾がオーバーラップ区間で生じるため、この解決のため、release speed(40km/h)まで速度を落とす機能で実現しています。

詳しくは、欧州の信号を扱っている機関に聞いてください。私が以前いた、国土交通省の関係機関(交通安全環境研究所の鉄道認証室)をお勧めしたいです。交通研 nrccで検索してください。

現示が変わらないように見える信号機

ご説明が長く続いてしまいましたが、ここからが本題です。

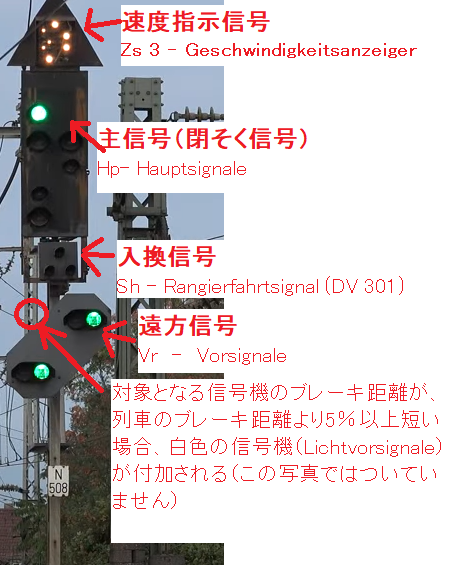

図8は、ドイツの信号機の例です。

日本でいう閉そく信号(Hp:主信号の意味)に、1つ先の信号の状況を表す遠方信号機(Vr)が合わせて設置されている色灯式信号機です。また、この駅はこの先に留置線があるため、入換信号機も付置されています。

なお、閉そく信号機(Hp)は、灯色において緑1灯が進行信号(Hp 1信号)、緑1灯+黄1灯が減速信号(Hp 2信号、40km/h)、赤2灯が停止信号(Hp 0信号)、・・というように色灯により閉そくを実現していますけれど、この後図9をごらん頂くように、オーバーラップが設定されていましたので、列車が進行していったのに信号の現示が青のまま変わらないように見える現象が起きます。

オーバーラップ区間が長くとられた信号機は大概駅から離れた場所にありますが、通過列車のある駅の場合には駅端までいくと、図9のような、なかなか信号機の現示が変わらない状況が見られます。故障か、列車検知感度の不良のようでドキッとしますが、そうではありません。

駅ホーム端までいかないと見えないのが難点ですが、一見の価値のあるポイントではないかと思っております。なお、この写真の駅の場合7両目付近で現示が変化しましたので、正味150mくらいオーバーラップが設定されているようです。

(2)通過列車が来ました!

(3)信号は変わらず緑のままです(5両目付近)

(4)7両目が通過中ですが、まだ緑灯のまま

(5)8両目あたりで赤に。ホッとします。

ここはフランクフルト・アム・マイン駅(ICEの停車駅)の隣駅(Frankfurt(Main) South駅)です。通過速度は80km/hくらいで、軌道回路の「切れ」が悪いわけではありません。念のため。

速度を指示する信号(スピードシグナル)について

このほか、ひたすら前方を見ていれば見えるものを紹介します(欧州では、前方風景が見られる形状の車両は、本当のローカル線だとは思いますが、気にせずに紹介します)。

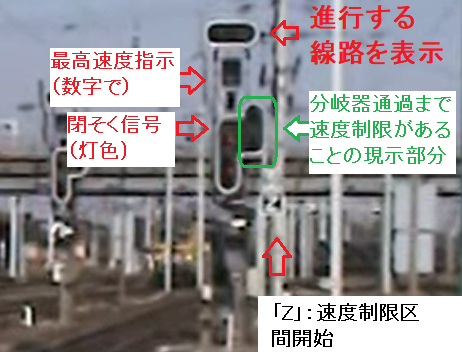

まず図6でも紹介しましたが、閉そく信号機に付置された、数字により運転速度を示す標識やLEDで表示する標識です。信号機の灯色や路線の知識でも分かるのですが、わざわざ運転速度(160kmh/の場合、16)を数字で表示しています(図10・・ですが、遠いですね。このページ下部のドイツの例のほうが見やすいと思います)。

駅部の出発信号機では、16(=160km/h)をみることが多いのではないかと思います。LEDの場合には信号機の現示に応じた速度を表示することが行われています。

また、図10、図11において閉そく信号機の上にある横向きの装置は、ルート表示機です。分岐器の手前に設置されており、進行方向を示すライト(1つなら1番のルート、ライト2つなら2番のルート、というもの)により表示するものです。どちらの写真も、信号が赤なので滅灯しています・・・。

なお図11の中の黒い標識の「Nf」(絶対進行禁止)というのは、赤信号の意味が2つあることに起因する、日本と根本的な違いがある点です。こちら(No17)で後述します。

私は写真を持っていませんが、場内信号機に付置された番号表示器のような形状で、駅のホームのような、複雑な進行方向がある場合には到着地点を表す数字を示すLED表示器をつけたシステムもあるようです。

上記のように、これまでに各国で発達してきた信号について、「ETCS」では統一しようとしているのですから、大変に壮大な試みだということは間違いありません。

速度を指示する信号(スピードシグナル)の考え方や日本の信号との違いについて、このページとは独立して「17.速度信号、予告信号」、「18.速度超過検出」に記載しました。合わせてご覧ください。

記事の間違い防止のためドイツ及びフランスの信号については以下のリンク先の解説を参照し、確認したつもりです。