次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

架線の異相区分切替セクション

電位差のある架線の境界部の対策

電気を送電できる距離は決まっているため、電気鉄道では沿線に多数の変電所を配置し、架線を介して電車に電力を送る必要があります。

変電所と変電所の境界部では、安全上、電気的な区分点(セクション)を設けて、電気的に分離しつつも列車は通過できるように切り替えを行う必要があるのですが、その切り替え方が日欧で違うことをご紹介します。

セクションは、電位差がある2系統の電力の境界部で必要になります。

特に交流の電気鉄道の場合には、電圧が一秒間に何度も山・谷を繰り返すため、2つの変電所(つまり、2つの変圧器座)の電気が交差する場所では、「山」と「谷」のタイミングが合わないため、交流の変電所と変電所の境目では必ず「異相区分切替セクション」が必要になります。

例えば、東京駅から新大阪駅までの東海道新幹線には、変電所(SS)、き電区分所(SP)がおよそ40箇所あり、それぞれの境界部ごとに異相区分切替セクションがあり(正確には異周波切替セクションも1箇所あります)、切り替え方式から「高速切替セクション(change-over section)」と呼ばれています。

もし位相差のある(電圧の差のある)架線が電気的につながってしまうと、電圧の差を埋めるべく大電流が流れてしまい、ほんの一瞬で機器の損傷や架線の切断が起こってしまいます。そのため、電圧の差がある電気が混ざらないようにするために異相セクションが必要となるのです。

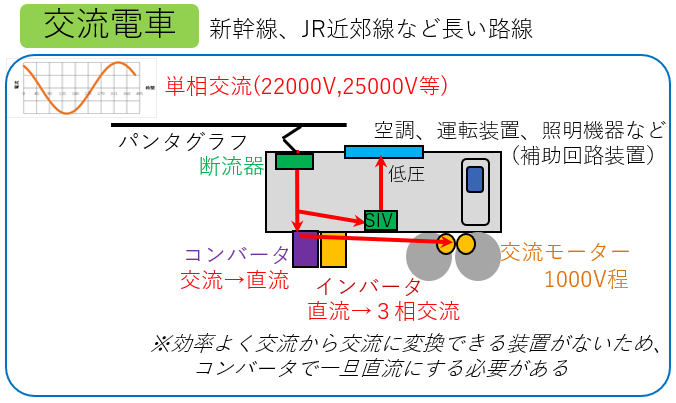

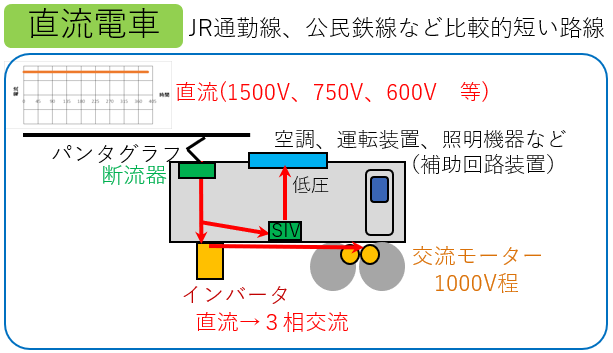

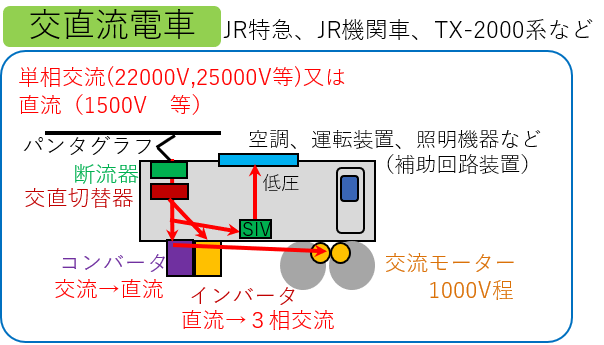

話のついでに、図1に交流の路線、直流の路線の車両の違いを図に示します。直流の電車に「交流」モーターが使われている点等、なかなか業界外の方に分かっていただくのが難しいようですので。「交直流車両」は、どちらの路線も走れるよう、両方の装置を積んだ車両を指します(ディーゼルハイブリッド車は話の簡略化のため除いています。技術開発のところで別途紹介します。)。

交流と直流では、送電できる距離が違います。交流は、より遠く、変電所から数十キロ先まで電圧が下がらずに送電できるため、新幹線や、地方の幹線のような長い路線では交流が使われています。直流の場合には10km間隔くらいですので、数駅ごとに変電所が必要になるため変電所機器の更新時には用地確保に苦労しております。

異相区分切替セクションによる対策

本題の、セクションについて話を進めます。

日本の場合には、以下の対策が行われます。列車のスピードによって対策が異なっています。

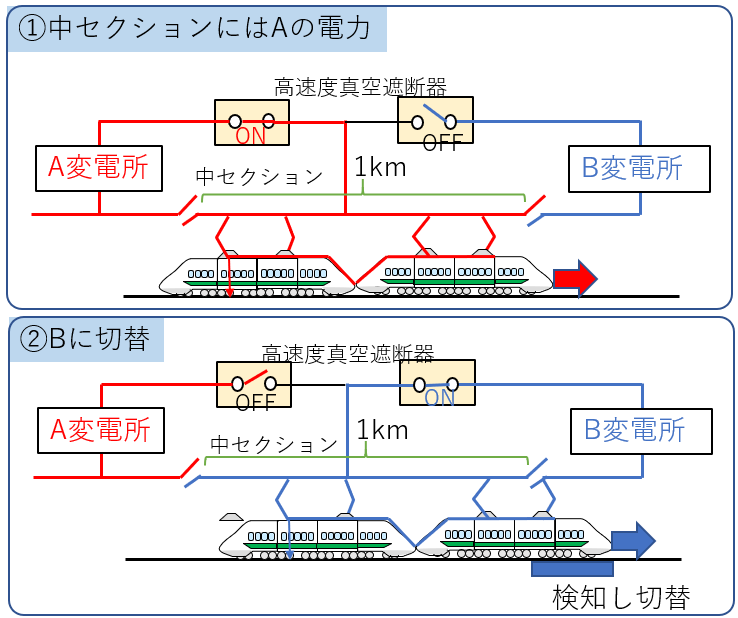

- 【架線側の対策】高速切替セクション・・・図2参照

- 【運転による対策】デッドセクションなど・・・図4参照

高速鉄道(新幹線)

在来線

一方、欧州のTSI適用路線(主要幹線や高速鉄道線)では、次の対策が行われます。技術基準(TSI)では、エネルギーTSI(ENE TSI)の 4.2.16 System separation sectionsに、EN50367の付属書Aを引用しつつ規定されています。

- 【車両側の対策】パンタグラフからの電力を、車上の高速遮断装置により自動OFFにして、パンタグラフを上げたまま走行する・・・・図3参照

- 【車両側の対策】パンタグラフを自動的に下げ、上げする

- 【運転による対策】注意力でだ行走行を行う・・・図4参照

それぞれの模式図を下に示します。

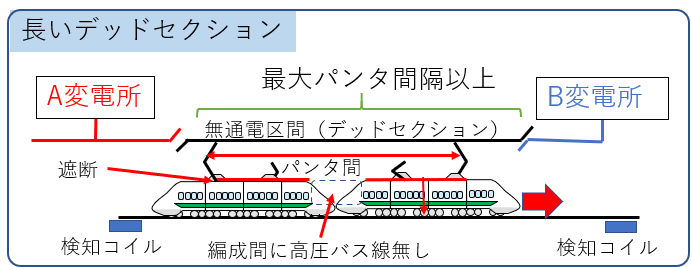

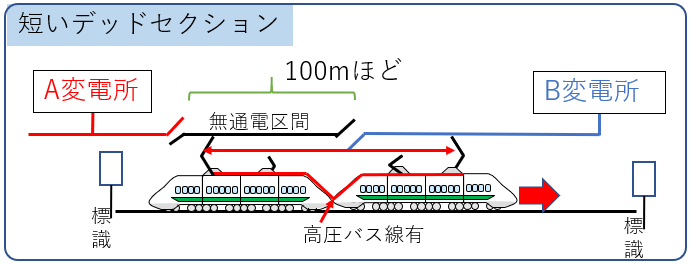

なお、図中にあるように、欧州では1編成1パンタグラフで、2編成併結時には2パンタグラフとなりますが、両パンタグラフ間に高圧母線(※両方の編成のパンタグラフを電気的につなぐ高圧電線)はありません。そのため、前の編成と、後ろの編成で、違う電圧になっていてもセーフです。

一方日本の新幹線では、東海道新幹線のN700Sは1パンタですが、その他は2パンタグラフで走行しており、かつ、両パンタグラフは高圧母線で引きとおされて電気的につながっていますので、両パンタグラフは常時同じ電圧になっていないと混触となる危険があります。

日本の場合には、軌道回路で列車の位置を検知し、架線の電圧自体を高速度(0.3秒)で瞬間的に切り替えられるスイッチ(高速度真空遮断器)で切り替えていますが、これは日本独自の方式です。この技術のおかげで列車は力行中(加速状態)でも通過することが可能です。

一方、欧州の方式では、だ行(惰性走行)が必要となるなどの制約があります。

前述のとおり異相区分切替セクションは、東京−新大阪間に約40箇所あります。平均すると15kmに一か所、3分間に1箇所通過するような高頻度で通過しています。

もしこの異相区分切替セクションを使用せず、惰行運転で対応しようとすると、ダイヤ編成の制約となりますし、何かあった場合に停車できる場所が制約されるなどのさまざまな制約が生じてしまうと考えられます。東海道新幹線は1時間に12本(5分おき)ですので、こんな制約は許容されないものと思われます。

一方欧州では、高密度線区であっても1時間に5本(12分おき)ですので、この制約は問題になっていないか優先度はかなり低いと考えられます。

まとめ

日本の高速鉄道では、異相の切り替えのため、境界部の約1kmほどの「中セクション」の架線に流す電流を瞬時に切り替える「切替セクション」が使われています。

欧州では、車両上の高速遮断装置で車両側の電力を強制的にカットする方式が使われています。欧州の方式は、惰行走行する制約がかかりますが、この方式で建設される路線は世界的に多いです(台湾高速鉄道は日本の方式です)。

この違いは、架線の構造、運転ダイヤ、変電所の配置、車両装置へと広汎に影響してしまう相違ですので、入札仕様書の文言上、EN50367(架線とパンタ)を引用している場合は、どこまで必須要求になっているのか、例えばEN50367によらない場合の例外規定がないか、入念に読むんだ上で、もしEN50367が必須要求事項になっているならば、日本のき電システムを排除しようとしている意図があるのか、それとも単に日本のき電システムがEN50367に適合していないことを知らないだけなのかを確認する必要があります。

なにしろ日本の高速切替装置(異相区分切替セクション)には明確な技術基準や規格がないため、EN50367だけが書かれてしまいがちですから。

なお、これを標準化しようとしても、コストがかかる割にメーカーとしては得るものが無い、と考えられています。・・・案文を書きましょうか?