次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の構造]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

鉄道車両のドアの大きさについては、調べておられる方が多いようですので、このページの最後に表を付けました。

プラットホームの高さ

欧州(大陸・幹線)では、嵩(かさ)上げ中

地方鉄道の車両に乗るとき、ドアが高い位置にあるのは古い車両だからではありません。

ホームが低いのです。

台車による制約について

プラットホームの高さについての話を紹介しますが、車両床面の高さの決まり方を先に述たいと思います。鉄道技術に詳しい方は、飛ばしてください。

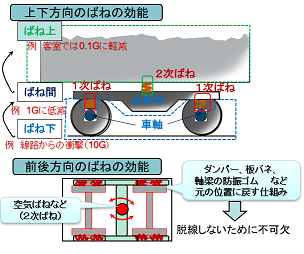

鉄道車両の床面の高さは、基本的に台車(図1のように、車輪4つをつけている部品)によって高さが決まっています。

台車は鉄道車両の走行上不可欠なものです。なぜならば、内側レールと外側レールでは長さが違う曲線部でレールに対する車輪の向きをわずかに変える(操舵する)仕組みや、上下左右に絶えず発生する振動が客室に伝わらないようにする仕組みを、台車が担っているためです。もし台車が無いと、振動等により車重抜けという、車両の浮き上がりによって脱線する可能性が高まってしまいます(図1参照)。

また列車の下に台車があることは、列車の重心を下げる点でも重要です。もし車輪径が小さいと、重心が上がり、不安定化してしまいます。

なお、路面電車は低速走行のため車軸(左右の車輪をつなぐ棒)が無くても脱線せずに走行できます。特別な形状でモータを巧みに配置した特殊な台車を使う場合もあり、路面電車では低床の車両があります。が、ここでは、普通鉄道について述べたいと思います。

なお下の図1は、プラットホームの高さについて述べるための概略図ですので、技術的には正確ではない数字が書かれていますが、これはあくまでイメージです。

プラットホームのかさ上げ

日本でも欧州でもプラットホームの高さは、列車の床面高さ(正確にはドア付近の床面高さ)と同じかそれ以下になるように設計されています。もしホーム側が高いと転倒する危険があるためです。これを、逆段差の防止、と称しています。

ところが車両と台車は前述のようにばねで繋がっているため、車輪の摩耗、満員列車のような旅客の荷重での沈み込みが起こるため、車両側が低くなってしまう場合が考えられることです。

しかし車両は、どんな場合においても逆段差とならない(床面が、必ずプラットホームより高くなる)ように設計されています。そのため、車両の床面は日常的にはプラットホームより5センチほど高くなっており、エレベータと比べて段差を感じるはずですが、現在の技術では逆段差の防止のための余裕として必要なものになっています。

歴史的にみると、旅客車両の車輪の直径は、昔も今と同じ860mm(2フィート10インチ)〜760mm(ローカル線)前後で日欧とも現在と変わりませんが、ボギー車(台車のある車両)の登場と、電車化によりモーターを台車に搭載した車両の登場で、床面は昔と比べれば少しだけ高めになっています。

日本の場合

日本は現状においてホームの高さや車両の床面についての技術基準や規格はありませんが、電車列車の床面は1,150mm(JR)〜1080mm(地下鉄)ほどになっています。

現在となっては一部の列車に限られますが、ドア前に1段だけ小さなステップを設けて、乗り降りする際に極力同じ高さになるようにしている車両もあります。

歴史的には、台車を使う構造となった1898年建造の13号御料車では、車両床面高さはレール頭頂面から114cm(3フィート9インチ)となっています。一方、このころのホームの高さは鉄道建設規程(1900年逓信省令第33号)で61cm(2フィート)でした。

御料車は乗り降りをするためのステップもありますし、停車するホームも適切な高さにしていたようです。ですが一般旅客用ホームについてはかなり低い61cm程度だったわけです。その一方、車両床面の高さは今とほとんど変わらないことが分かります。

現在、床面やホームの高さについての国の技術基準に数値規定はありませんが、列車とホームの高さの差を小さくするようにプラットホーム側のかさ上げをしてきています。

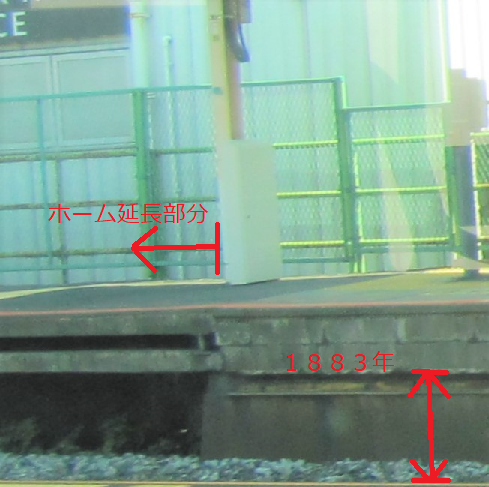

その痕跡は、石積の古いホームを持つ駅のホームを横からみると、かさ上げの痕跡をまるで地層のように見ることができる駅がまだかなりの数あります。

図2は19世紀に建設されている、JR宇都宮線宝積寺駅、JR東北線仙台駅、JR高崎線上尾駅です。

欧州の場合

旅客の数の多い都市部ではプラットホームの高さは車両に合わせています。また、地下鉄のような通勤車両については床面が100cm前後と低めのため、ホームの高さは車両の床に合わせて作られています。この点、日本と変わりません。

(補足)ベルリンのUバーンやロンドンなどの各都市の地下鉄は段差はありません。

なぜならホームの高さは90cm程度ですが、車両の床面高さは通勤電車のため床下機器が少なく、100cm程度と低めになっているため、段差がほぼないのです。

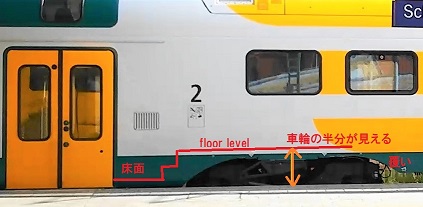

以前、Innotransが開かれることで有名なメッセベルリンのSバーン(国鉄系)の最寄り駅について、「国鉄系駅なのにホームが低くない」、というご指摘のメールをいただいたことがあります。(写真参照)

その理由ですが、ここを走っているDB(ドイツ鉄道)のClass481車両はベルリン市全域用の通勤型車両で床面高さは低い(100cm)のに対して、Messeの最寄り駅も属するベルリンの環状線(S41線,S42線)のホーム高さはすべて95cmになっているため、車両とホーム高さが整合しているからです。都市部用の通勤車両は床が低いので段差がない次第です。

ちなみにS41及びS42線はTEN-T(Trans-European Transport Network、欧州横断輸送ネットワーク)の整備対象外の路線です。

私のサイトで「国鉄系の路線」としていたのが不正確でしたので、「幹線系の路線」と修正しました。ご指摘下さいましてありがとうございました。別のページに、地図も載せます。

話をもとに戻します。幹線系の路線ではホームの高さは建設時のままの高さ(標準的に整備されてきた76cmのまま)のプラットホームが多く残されています。一方車輪の大きさは大体直径76cm〜86cmです。車輪の大きさは、製造する際に大がかりな高圧プレス機が必要なのであまり変動がありません。

プラットホームの高さは76cmなのに車輪が76cm〜86cmですから、ホームに入ってきた列車の台車があるあたりを見ると、車輪や、台車の一部が見えています。

日本の現在の在来線ではこのようなことはあまりありませんね。

欧州では、車体の下側(台車や車輪)の見え具合でプラットホームの高さがおおよそ推定できます。

さらに、フランス、ベルギー、ポルトガル等の大陸の多くの国鉄系の幹線の路線の駅は、レール面を基準として、高さ55cmで建築されています。

図3は55cmのホームに、ステップが2つついている普通列車が停車している写真です。ガラス越しに撮影していますので見ずらいですが、黄色いのがステップです。台車もよく見えています。

イギリス・アイルランドは別

ところが、イギリスとアイルランドに限っては別格です。95cmであり、ヨーロッパでは破格とも言える、列車に近い高さで建設されております。ですが、図4のように列車とホームの間隔は広いのでステップが必要になっていますから、あまり恩恵を感じない気がしますけれど、地下鉄を除けば台車が見えないのはかなり珍しい、です。

(写真を撮っていないのですが)ロンドン・ヒースロー空港と市内を結ぶヒースローエクスプレスでは、乗り入れてくる列車が1種類、新線であり、料金お高めだからか、1100mmとホームに表記してあります。これは列車と同じ高さですし、日本のJRさんの都市部と同じ高さです。初めてヒースローエクスプレスに乗った際は、幹線系鉄道なのに日本と同じだったので感動しましたが、日本と同じすぎて気づきづらい注目ポイントです。

日本のステップ装置

上述の英国の例(図4)ような、プラットホームと車両間の横方向の隙間は、転落の危険性があります。特に曲線部にある駅では構造上隙間が大きくなりがちですので(※車体が長いため)旅客が隙間に気づくように警告灯をつけたり、危険を知らせるアナウンスを入れる等対策をしています。

東京メトロ丸ノ内線(放射部)では、プラットホームから車両側に突き出すタイプの「可動ステップ」を取り付けています。最近では36駅に整備されています。

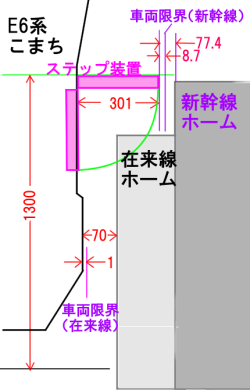

E6系新幹線(こまち)等の在来線に乗り入れる新幹線車両の場合、狭い在来線の車両限界に合わせて車両が小さく作られているため、新幹線ホーム停車時は、車両とホームの間に30cmほどの隙間が生じてしまいます。

その隙間は、図5のようなステップ装置によってカバーする構造になっています。ステップ装置は列車がプラットホームに入線中に90度回転して現れ、駅出発中に畳まれる構造になっています。安全対策として、ステップ装置上の荷重を検知するセンサーが設置されており、旅客を取り残さないようにする安全対策がとられています。この方式は現状では日本にしかないものです。

日欧の比較

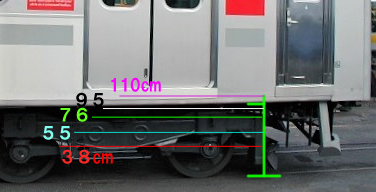

ここまで、ホームの高さについて紹介してきました。日本やイギリスでは(車輪の大きさにもよって変わりますが)、95cm〜110cmです。

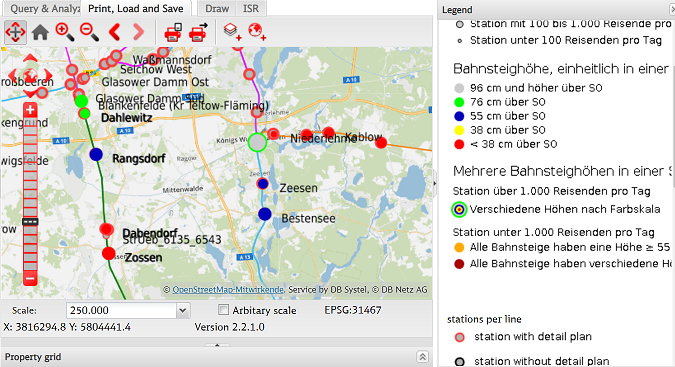

一方欧州の大陸では、都市部標準96cm(ドイツ)、55cm(ドイツ、フランス、ベルギー、イタリアで主流の高さ)、38cm(ドイツ等多くの国の主要駅以外)、といったところです。TSIでは、76cm、55cmを標準としています。

プラットホームの高さは、車両がプラットホームに停車している時に、どのくらい台車や車輪が見えているかで、おおよそ見当がつきます(図6)。

日本では台車が見えることがあまりなく、あっても図7程度ですが、プラットホームの高さの低いヨーロッパの駅や、テレビ等で駅が映る場合には、停車している列車の台車の見え具合を気にしてみてください。

台車の見え方

デザイン的にドアが大きい車両が多いのですが、ドアに惑わされず、台車を見てください。

図8は、台車のところは床下機器保護カバーがついていないので、車輪が見えています。大体半分見えていますから、プラットホームは、レール頭頂面から55cmです(ドイツの幹線の標準高さです)。

図9は、車輪の上のほうは一応見えなくもない場合です。これは76cmです(TSIによる標準高さの1つ)。

欧州の嵩上げの計画

こんな欧州幹線系の鉄道ですので、日本の列車に慣れていると階段1〜2段分の段差を超える欧州の列車に乗り込むときには、誰しもが違いを感じると思います。ところが、最近ではかさ上げ工事も進められるようになってきました。

図10はドイツの例です。ドイツで標準とされていた76cm(緑)や都市部の標準の96cm(灰)よりも低いホームである、55cm(青)や38cm(赤)もこの図のように首都ベルリン郊外ですら普通に見られます。ですが、改修する計画がこのように公表されるようになっています。

もし96cmになったとしても、96cmは台車が見えないギリギリの高さで、日本からみるとまだまだホームとしては低いのですけれどね。

上図のsource(出典)は、DB Netzeさん(ドイツ鉄道のインフラ管理会社)です。リンク先をご覧下さい。

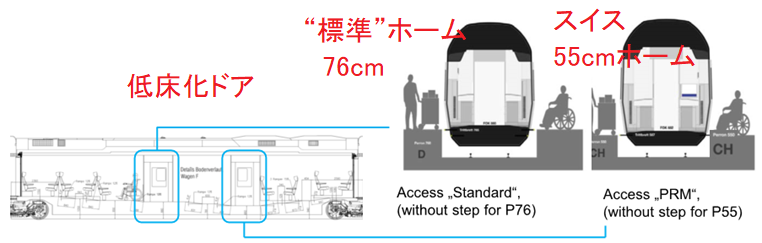

欧州の車両側の対策

そんな、古いプラットホームが残るヨーロッパですが、車両側の対策も進んでいます。

スイスの車両メーカーで、世界10位に入る大手メーカーさんであるStadlerさんでは、台車と台車の間の床面を下げることで、200km/h以上で走行する高速鉄道車両として初の682mm高のドアを実現した、と発表しています。

図11は発表された2014年当時のものですが、その後、この列車はスイス国鉄(SBB)に導入されています。正確な情報はStadlerさんのインターネットサイトをご参照下さい。

この方式での低床化の実現は、路面電車車両では一般的な方法ですが、床下機器の多い高速鉄道で実現するには製造・設計とも相当な技術開発成果ではないかと思います。シュタッドラーさんは、オーダーメイドやセミオーダーメイドの車両製造を得意としている点で日本の車両メーカーさんと似たところのある会社さんで、技術力がありますね。

この方式が多大なコストを要するホームのかさ上げ工事が減らせるコスト縮減効果と比べて、メリットが大きいといえるかどうか私では分かりませんが、斬新なものであることは間違いありませんのでご紹介させて頂きました。

上図のsource(出典)は、Stadlerさんのパンフレットです。図中のプラットホームの絵の「P76」はドイツのプラットホーム(76cm)、右側の「PRM」は欧州統一規格であるTSI-PRMの意味で、かつスイスのプラットホーム(55cm)を表しています。

欧州のインターオペラビリティ指令によるTSI-PRMでは、760mmと550mmの2種類を標準として示しています。

EC250については新しくて正確な情報が掲載されていますので、リンク先のメーカーさんサイトをご参照下さい。

欧州レベルでの研究プロジェクト

欧州レベルでも、欧州委員会の設けた鉄道プロジェクトである「shift2Rail」のうちのプロジェクトにより Platform Train Interface(2017年9月)という、移動制約者対策のための調査研究も行われていますが、解決策は出ていません。

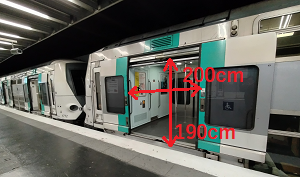

ドアの大きさ

ドアの大きさについてもついでに紹介します。

ですが、欧州の車両のドア高さについてパンフレットや図面を見返しましたが、記載がありませんでした。そのため日本の鉄道車両の幅と高さだけ示します。

| 列車 | 車両型式 | 開口幅 | 有効幅 | 高さ(※) |

| N700A新幹線 (のぞみ) |

11号車以外 | 781 | 721 | 1,850 |

| 同 | 11号車 | 1,021 | 1,015 | 1,850 |

| E5系新幹線 (はやぶさ) |

下記以外 | 975 | 687 | 1,920 |

| 同 | 5号車、9号車 | 1,230 | 1,037 | 1,920 |

| JR山手線 | E235系 | 1,300 | 1,300 | 1,850 |

| 仙台市交通局 | 2000系 (リニアメトロ) |

1,300 | 1,300 | 1,830 |

| 東京メトロ銀座線 | 1000系 | 1,300 | 1,300 | 1,850 |

| 東京メトロ東西線 | 15000系 (下の写真) |

1,800 | 1,800 | 1,850 |

| 日暮里舎人ライナー | 330形 | 1,100 | 1,100 | 1,850 |

| 京阪電鉄 | 13000系 | 1,300 | 1,300 | 1,850 |

下の写真はフランスのワイドドア車です。客室内の座席数が少ないので、ドア幅が大きくとれますがこの車両のような2mもあるような車両は稀、というか無いです。通常1300〜1600mmくらいです。

欧州の車両については、手元の資料が乏しいので今後資料収集していきます。基本的に図面にドア幅は掲載されていませんので正確には不明ですが多種多様です。

下の写真のように,ドアは大きいのですが車内に段差があるため「ドアの高さ」がどこを指すのかという問題もありますが,表中では扉の大きさを記載しています.

| 列車 | 車両型式 | 開口幅 | 高さ | 備考 |

| TGV Réseau | 38000系 | 1200 | 2200※ | 車内段差あり(下写真参照) (380mm) |

| RATP RER A線 | MI-09型 | 2000 | 1900(有効幅) | − |

下の写真のオランダの幹線系2階建て車両は、1300mm幅×1900mm高とカタログには掲載されています。

まとめ

以上、ホームの高さと、そのついでにドアの大きさについて紹介しました。

日本・欧州(英国は除く)ともかつては低いプラットホームでしたが、日本では私鉄・国鉄ともかさ上げが進みました。

一方欧州では地下鉄や都市部、イギリスを除くと、プラットホームが低い駅が多く残されている現状のため、駅によってはプラットホームと列車との間に30cm以上の段差があることと、今後はその改修が進みそうだ、ということをご紹介しました。

また、高速列車を低床化する技術開発についても紹介しました。

ホームの高さの違いは、技術的な違いというよりはお金と工期の問題だと思いますが、日本からみると顕著な違いですのでご紹介させていただきました。

客車列車が電車用ホーム(1100mm、JR高崎線上尾駅)に停車すると、台車はほぼ見えず、車両番号もかなり下のほうに書いてあるように見えてしまいます。