次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の構造]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

鉄道列車の分類

構造による分類

構造による分類

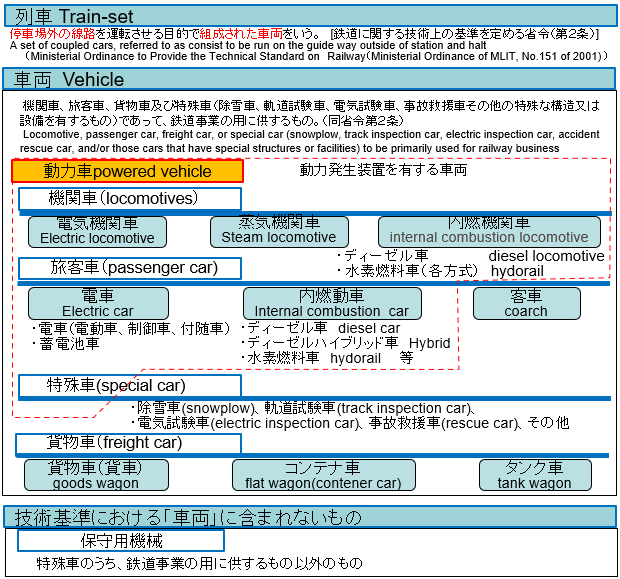

図1,図2に列車の分類例を示します。構造に着目した分類であっても、どの点に着目するかによってもいろいろな分類ができるため、あくまで一例です。

図1は日本のものです。1両編成であったとしても「列車」となります。一方の「車両」については現在どんな状態にあるかは無関係です。

【図1】日本の分類の例(省令ベース)

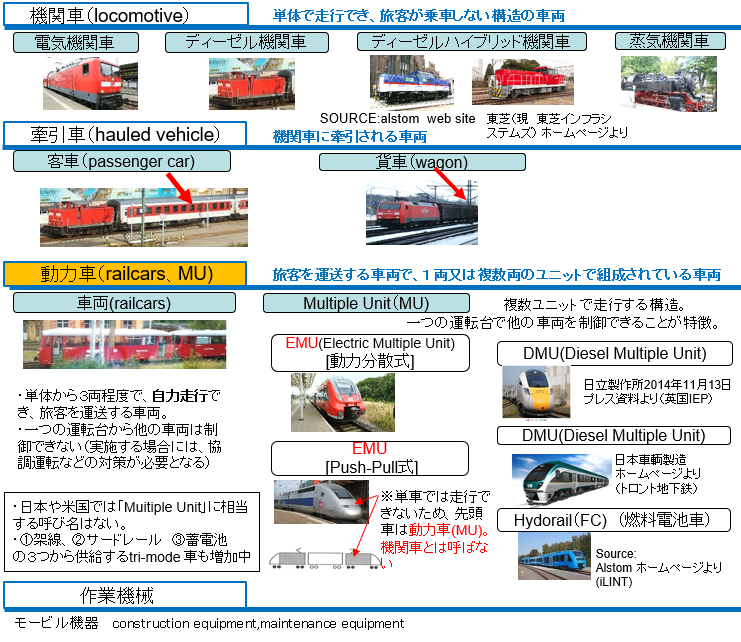

【図2】欧州の分類の例

日本では4両編成以上の長い編成の列車は、動力分散方式ですからモーターが各車両の台車に取り付けられているものが大半ですが、モーターがあっても編成を1両1両バラバラにしてしまうと、走行することができない構造になっています。それは、先頭車両以外は運転台がありませんし、パンタグラフは〇号車、インバーターは〇号車、・・のように、各車両がそれぞれ役割を持っているためで、列車として組成してはじめて走行できる機能が揃うためです。

このようなユニット構造になっている列車を欧州ではMU(マルチプルユニット)と呼び、内燃式ならばDMU、電気式ならばEMU、と呼び、機関車がけん引する列車(動力集中式、push-pull)とは区別しています。

作業用車両

日本では、線路を走行できる構造の車両の一部は別として、基本的には作業用車両は鉄道事業法の枠外になります。

一方欧州の場合にはOTM(on track macines)と通称されています。EN14033-1(軌道用品の建設及びメンテナンス用機器)に規定される動き(加速度)等の機能要件への適合性を求められる場合がありますが、法的には車両TSIが適用されます。ただしOTMは多種多様ですから、普通の電気機関車や旅客車に適用される規定の一部は適用しないことが定められています。