次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

レールの接地の有無の違い

最初に入札が行われる土木部門の違い

ここで紹介したいのは、設備としてはあまり目には付かないのですが、日本のシステムが入りにくくなる土木部門の相違の一つです。

よく言われるレール断面の違いについては別に紹介しますが海外のUICレールは削ってJISレール化ができますが、ここで紹介したい接地は様々な装置に影響が及ぶ大きな違いと言えるものです。

鉄道を建設するようなビッグプロジェクトは、大概の場合には政府調達になるため通常国際入札が行われます。入札を行う以上、1社(国)しか参加しないようなことを避ける必要性と、WTO TBT協定により技術仕様書には極力国際規格を引用する必要があることから、入札に参加が予想されるグループに不平等が生じないように、中立的な入札仕様書が作成されます。この際、レールのような土木設備は、プロジェクトの最初に入札が行われることから、特定のグループに偏らないよう特に注意されるため、必然的に国際規格が引用されることが多くなります。

そのため、国際規格を意識せずに設計されている日本の鉄道システムにおいては、かえって競争力が弱まる、という皮肉な事態が生じてしまいます。

現在進行中の事例(インド高速鉄道、NHSRCL)が参考になると思いますので、インド高速鉄道の建設に当たっているNHSRCL(National High Speed Raii Corporation Limitedさんの入札公告ページへのリンクを貼ります。現状(2021年8月)では、「軌道構造物の設計・施工・試験及びコミッショニング」について入札が始まったところです。ODA供与案件ですから国籍縛りがかかっています。また、技術に関する秘密保持契約が書かれている点は、独特な形態です。

※昨日(2022/3/27)のUrban transport newsさんの記事によると、3つの契約パッケージのうちT1(116km)については落札者が決定したようです。計算してみたところ建設単価は5億円/kmのようです。

レールの接地とは

話を本筋に戻します。

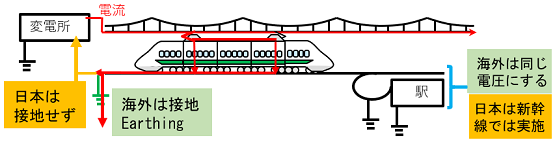

電車では、車両に搭載された交流モーターを回転させるためにはAC1,000Vほどの、結構大きな電力が必要です。モーターが消費しなかった分の残りの電流は、下の模式図の中の赤線のように、車軸から車輪を経由してレールへと流れていきます。

ちなみに電流が流れることによる損傷を受けないようにするために、車軸や軸受けについて日本で技術開発が行われていますが、これについてはどこか別の機会に紹介させていただきます。

この上の図のレールを流れていく電流を「帰線電流(return current)」と呼ぶのですが、この電気により時にさまざまな不都合が生じます。

その中でも代表的なものは、レールの電圧が上がり周りと比べて数百ボルトまで上がってしまい、感電事故を生じかねないことです。

例えば駅で列車に乗降する乗客や、保線作業員の安全にかかわります。そのため線路の電圧が上がりすぎないようにする対策が必要なのですが、この対策の違いが、日本と欧州とのさまざまな規格や技術的な相違を生み出す元の一つになっています。

レールの電圧を下げる対策の違い

レールの電圧が高い場合には線路に近づく鉄道作業員や、駅で列車に乗り込む乗客が感電してしまう恐れが生じますので、以下のように対策を行いますが、対策は異なっています。

- 欧州・アジア

- 日本

レールと平行方向にアース線(earth wire)という長い電線を架線柱の上か、線路近くに埋設しておき、このアース線と、レールを、数km程度の間隔で接続しておきます。また、earth wireには、数百メートル毎に地中にアース棒を挿しておきます。

レールからアース線に吸い上げられた電流は、アース棒を通じて地面に流れていってしまうため、レールの電圧は低く保つことが可能となるわけです。これを「レール接地(earthing)」と呼びます。

また、駅や高架橋のような構造物の鉄筋(電気接続を取れるように加工された鉄筋が等間隔に入っている)も、このearth wireと電気的に繋いでおきます。

駅の建物もレールも、電気的にはつながった状態になるので、乗客の立っている駅ホームと、レールの電圧は同じになるため、旅客が列車に乗る時に感電する・・という事故は防げます。

この対策を「等電位ボンディング(equipotential bonding)」と呼びます。

日本では、交流・直流鉄道とも、レールを接地しません。

接地した際、地面に流れ出た電気が、線路周辺の水道管や電線のような金属を溶かして(※正確には電蝕を生じて)しまう事故を生じたため。

一方日本の新幹線は交流電気鉄道ですが、強い電流が流れることから近くの金属物に電流が誘起されます。特に電話等の通信線に発生する場合には誘導障害というノイズを生じるため、これを避けるために欧州と同様にレールと駅の建物の鉄筋との電気的に接続する対策が行われます。また、電圧が上昇しすぎた場合に電圧を抑制するスイッチも採用されています。

日本の電力設備が入っている台湾の高速鉄道においても、線路や構造物についてはドイツ方式で敷設されておりますので、発注仕様書に従って等電位ボンディングが採用されています。これは相手側の要求に基づくものでした。

長くなりましたが、対策の違いは、そもそも国情の違いに由来しています。接地するか、何もせずに大地へ漏出するにまかせるかで軌道構造や車両機器に必要な耐電圧設計が異なり、コストが変わります。次の節で後述します。

接地の有無による影響

レールを接地しない日本の方式では、高電位を帯びる前提で列車内の機器の電圧設計を行う必要が生じます。一方、海外の方式では、架線に近い電圧を帯びる装置から、レールに近い接地された低電圧の装置までが同居した状態での、機器相互や旅客の電気的な安全を確認する必要があります。

鉄道車両には、多数の電機機器が使われますが、破損したり、ノイズの影響を受けないようにするため、車両のあちこちから回り込んでくる電力に対する電気安全に関する規格やその試験方法規格が定められています。国際規格では、IEC 61991(電気的危険性に関する防護通則)、IEC 62497-1(全電気・電子機器に対する隔離及び沿面距離)、日本国内の規格では、JIS E 5051(電気的危険性に関する防護通則)、JIS E 4014(絶縁抵抗試験方法及び耐電圧試験方法)や、JRIS R 0220日本鉄道車輌工業会規格により、車上機器に必要となる絶縁抵抗値や、耐電圧値が定められています。

前述のように。接地されることでレールの電圧が低い路線を走行する車両と、日本のように接地しない路線の車両とでは、電気的にみてレールに近い部品は接地してある装置となるため、必要な絶縁抵抗値や耐電圧が違うことから、場合によっては車両の設計変更や試験が必要になります。

また、ついでに書いてしまうと、架線から供給される電力の変動幅に関する仕様も、日本の高速鉄道と国際規格とでは下表のように異なりますので、これまた車両設計に影響します。

鉄道は車両・施設等のサブシステムが調和してようやく走行できる複合システムですので、日本の車両の仕様のままで別の路線を走行できることは難しく、少なくとも車両設計上の再検討は必要となってしまいます。

これは、海外に限らず日本国内で中古車としてよその路線を走行する場合にも同じです。電力に関する技術的検討も行われてやっと中古車(法的には新型車)として走行できる許可が得られるため、過去に中古車として受け入れた実績のある路線の車両が好まれてます。

|

新幹線 |

IEC

60850(供給電圧) |

|

|

標準電圧 |

25kV |

25kV |

|

常時最大 |

30kV |

27.5kV |

|

瞬時最大 |

(規定なし) |

29kV(2分間) |

|

常時最低 |

22.5kV |

19kV(5分間) |

|

瞬時最低 |

20kV |

17.5kV(2分間) |

|

過電圧検知 |

31kV〜 |

(規定なし) |

IEC 62128(EN50122)(電気的安全、接地及び帰線回路)も入札仕様書で引用されがちです。日本では実績があまりないことと、土木設備を積極的に取りに行こうという企業も少ないことから、土木設備は他国にとられてしまうことが起こります。