次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

軌道構造

路盤の固定

列車は重く、強い力がかかるため、徐々にレールの平面性(滑らかに走れる調整)が崩れてきてしまいます。そのため、運転速度や路線環境によって優先順位は違いますけれど、設置コスト、保守が容易で、騒音の少ない軌道構造の開発が日々続けられているところです。

日本において新幹線用に開発されたものが、基礎部分をコンクリート打ちしてその上に板状の「スラブ板」を設置した「スラブ軌道」です。

このスラブ軌道は、これにより、レールの歪みを防止することで保守コストの大幅削減を可能としています。なお、日本にも技術開発の進展により、その後多くの種類のスラブ軌道が生まれていますけれど、ここでは紹介しておりません。コスト低減と騒音防止に努めています、ということだけをご紹介させていただきます。

一方、欧州や中国大陸の高速鉄道では同じ「スラブ」というコンクリート板を用いた仕組みであっても、別の軌道構造が採用されております。高速鉄道向けの軌道としては日本のスラブ軌道は実績の割に世界的にはあまり知られていないため、欧州の技術基準TSIと比べてどう違うのかを聞かれてしまうありさまです。ここでは外国でイメージされる「スラブ軌道」を紹介し、国際的な鉄道プロジェクトにおける苦労をまとめたいと思います。

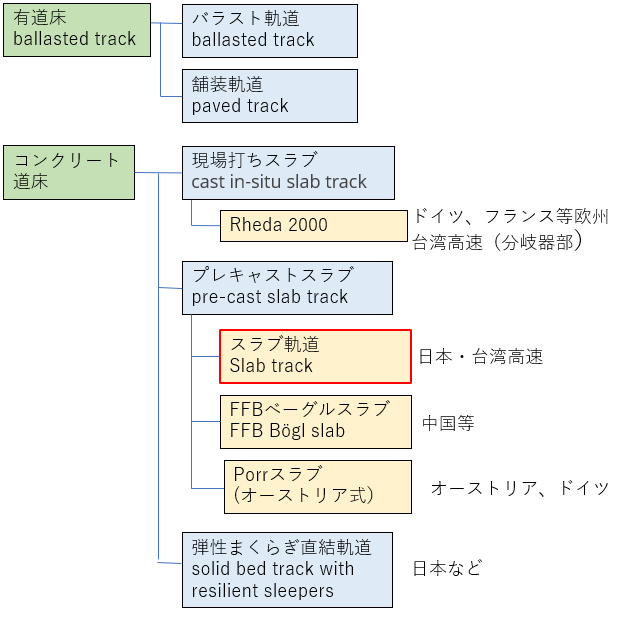

その前に、このあと紹介したいスラブ軌道について、図1に分類をまとめておきます。

そもそもなぜ線路には砕石(バラスト)がまかれているのか、についても触れておきます。

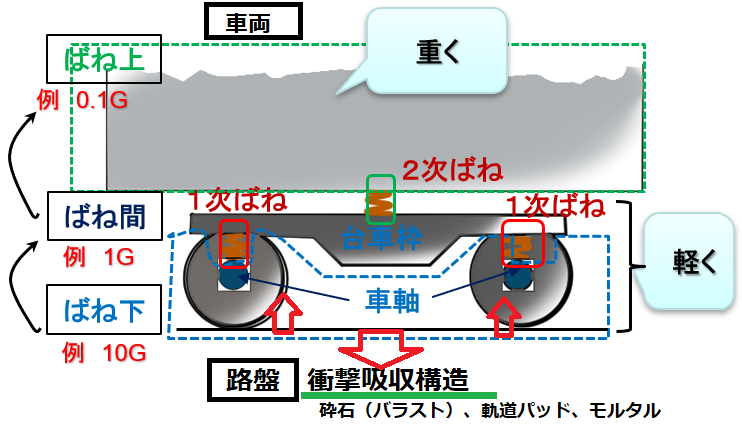

図2は、列車に生じる走行中の揺れに対する対策を模式的に示したものです。線路と車両の両方に対策が必要ですが、車両についてはばねが2つあり、何もしないときに比べればイメージ的には1/100にまで衝撃が減っており、列車の脱線防止と、お客さんの乗り心地改善対策となっています(このため、台車の種類は日々増えています)。

車両と同じように、線路にもこの列車の衝撃がダイレクトにかかっています。何もしないと破損する可能性がありますから、この衝撃を受け止めるためにバラスト等が必要になっています。ただ、バラストは減耗していくため、メンテナンスが非常に大変です。そこで、ここで紹介したい、バラストを使わない軌道構造(バラストレス構造)が開発されております。一方、このようなバラストレス構造とする場合には、バラストの変わりに衝撃を緩和するための工夫が必要になっています。

スラブ軌道

いわゆる「スラブ軌道」は日本で、高速鉄道用に保線の手間を減らすための軌道構造として開発されたものです。線路のすぐ下にバラスト(砕石)がなく、板状のコンクリートにレールを固定している構造が特徴です。

この板状の部分が「スラブ板」で、日本の場合4.9m×3m程のコンクリートの板で、これを土台となるコンクリートの上に配置し、これの上に締結装置や、ゴム等をはさんだうえでボルトでレールをしっかりと固定していきます。そのため、基本的にメンテナンスフリーとなります。

コンクリートと、スラブ板の間には、温度収縮が少なくいセメント・アスファルトモルタルを充填することで固定します。

この方式の特徴としては、路盤と一体的に製造される、5mおきにある「丸い突起状のコンクリート」です(←個人的見解)。

この突起は重要なもので、列車の重量によってスラブ板のずれを防ぐ構造になっています。

見えない部分ですが、スラブ板と路盤の間には、50mmほどセメントとアスファルトの混合剤の層を敷設することで、軌道に弾性を持たせることで、走行の安定性を確保しています。

なお、地面からの凍結防止や路盤の高さ調節のために、「路盤コンクリート」をはさむ場合や、防振・防音用のゴム(軌道パッド)をレールの下に敷くタイプもあります(←台湾高速にも納入しています)。

日本のスラブのほかに、「スラブ」と言われているものは、世界的にみると他にもいろいろなタイプがあります。メンテナンスフリーにしたい軌道に用いますので、高速鉄道用又は過密運転の鉄道用とお考えください。なお、高速鉄道でも、バラスト軌道だったり(フランス)、パッドをはさむことで、道床コンクリートとレールを直結する軌道方式(直結軌道)もあることはご留意ください。

スラブを用いる方式としては、上述の日本のスラブ軌道の他では以下の3つが代表的ではないかと思います。

RHEDA2000スラブ軌道(ドイツ)

台湾高速鉄道の分岐器部分に用いられていることでも著名な、「Rheda 2000」(※このリンク先はメーカーさんのパンフレット)です。ドイツで高速鉄道用に開発された軌道構造ですが、高架構造の鉄道路線で広範に使われています。

Rheda2000の特徴としては、路盤のコンクリートの上にある、上の図5のような短いまくらぎ(短まくらぎ:bi-block rail sleeper)を軌きょう(スラブとなる部分の鉄筋)と固定した上で、スラブ板となる部分のコンクリート打ちは現場で施工する点です。そのため、短まくらぎの下半分はスラブに埋め込まれた形になっています。

「Rheda軌道」には種類がありますが、そのうちRheda2000では、長さ5m×幅2.8〜3.2mのスラブ板を現場のコンクリート打ちで施工しています。

台湾高速鉄道の路線の大部分が日本の東海道新幹線タイプのスラブ軌道なのですが、分岐器部や台中駅など一部の駅構内はRheda2000が使われています。台湾高速鉄道線は日本の技術と欧州の技術の混在だ、と言われることがありますが、その欧州由来技術の一つです。Rheda2000軌道は、欧州でも、普通の建設機械で施工できることから高速専用線等でよく使われている構造です。

FFB Bögl スラブ軌道(ドイツ)

同じく、ドイツで開発された方式のベーグルスラブ軌道構造です。私の手元に使える写真がないため、メーカーであるMax Böglさんのホームページを参照ください。

この軌道は中国の高速鉄道線で何千kmも使われていますし、見た目も特徴的ですので、高速鉄道案件で「ドイツ」の軌道が話題になる場合にはこちらのベーグルスラブ軌道の可能性があります。

一見、Rheda2000の短まくらぎのようにも見えるのですが、FFB Bögl軌道の特徴は、スラブ板1枚がまくらぎ1個分の長さである点で、大きな相違があります(後述するPorrスラブ軌道とは、充填剤を充填するための穴の大きさと形に違いがあります)。板の1枚1枚が短いので、武蔵野線や山手線で見かける舗装軌道と見た感じが似ていなくもないです(※図1のように、全く別物。あくまで見た目)。

FFB Böglのスラブ板は、道床上に位置調整しながら並べていき(専用のポジショニングマシンを使います)、その後、レールとコンクリートの間の50mmほどの空間に、軌間の丸い充填穴から「grout剤」(のり)というポリウレタン系の固化する液体を流し込むことで固定させるものです。固化は数時間で済むため施工が早く、またポリウレタン系ですが砂利の上からでも撒ける(グラウト剤メーカーさんのパンフレットに案内されています(voestalpine社のサイト))ため、扱いが容易で、樹脂系ですので弾力がある点、耐候性、耐摩耗性がある点に強味があります。

Porr スラブ軌道(オーストリア)

オーストリアの企業が開発した方式です。

FFB Böglと同じく、スラブ板の1枚1枚が短く、また薄い構造をしています。

このスラブ板を線形に合わせてベースのコンクリート道床上に並べた上で、位置合わせ用のねじで微調整をし、左右のレール間の四角い穴(tapered opening)からコンクリートを充填することで固定していきます。この四角い模様から、他のスラブ軌道と見分けがつきます。

写真については、このリンク先のプロジェクト紹介をご覧願います。

海外展開における軌道構造の売り込み問題

鉄道新線建設プロジェクトでは、大体以下のような流れで国際競争入札が行われますので、軌道構造については最初の方のフェーズですので、先手必勝・・・とばかりに厳しい競争になりがちです。

軌道構造の種類は上述した程度に限られているわけですが、鉄道を売り込む商社さんは、売り込んでいる鉄道車両で走行実績がある軌道構造を「貴社の環境下で最適です」、と、結論ありき(?)で売り込んでいくのが実態です。※言い過ぎとのことですので「?」を付けましたが、実際、相手国の既存線の構造との比較くらいしか行わないですよね・・?。

一方、売り込まれる相手国側では、軌道構造の技術面よりも、コストがいくらかかって、開業予定に間に合うかどうかに最大の関心があるため、「コストの比較を示してほしい」、という至極当然な依頼を出してこられます。

こんなとき、日本の場合には海外でスラブを製造して納入した実績が乏しいことから、根拠をもって示すには国内の新幹線の建設時の価格を参考にせざるを得ない(※高めに算出される)のですが、一方海外勢の場合には海外施工実績をもっていますから、プレゼンの訴求力が強くなっています。日本の場合には、コストはともかく、いかにスラブが技術的に優れているかを説明して理解を得る努力に注力しています。

そのような中で、欧州のメーカーは海外施工の経験も豊富で現地施工方法も簡便かつ、導入コストを低減させたい国々のニーズにマッチする、施工時間が早いという利点を持っているシステムですので、日本からみるとなかなかの強敵です。

また、欧州域外の東南アジア諸国でも、相手国側から「TSIに適合しているかどうか(TSIとの適合性)」を問われる機会も、なぜか多くなっておりこの点でも情報の乏しい日本勢は不利になっています。

現状では、インドのムンバイ−アーメダバード間の高速鉄道線は、先行入札された養成所の100mの軌道が日本のスラブ軌道ですので、日本のスラブ軌道式の高架橋ベースで建設されると見込まれています。

- 事前調査(Feasibility Study)

- (発注側)コンサルタント契約 ※随意契約の場合も多い

- 基本設計

- 土木部門

- 変電・電力部門

- 車両部門

- 信号部門

プロジェクトのフェーズ

余談ですが、用地買収については政治と行政の力が不可欠ですので、現地の方の責任で実施する体制にします。

日本の東海道新幹線建設を担当した旧国鉄幹部の方に、開業から約35年後なのですが「技術的に何が最も大変だったか」をマスメディアがインタビューした際に同席させていただいたところ、その答えは「(技術的には)無いね。苦労したのは用地買収。今でも新幹線に乗っていると地権者の方の顔を思い出す。」とおっしゃっていましたが、そのくらいのレベル感の大変さのようです。何しろもしおひとりでも土地を譲っていただけない方がいると建設できず、線路を大きく左右に振らないとならなくなる重要問題ですので、地権者の方への感謝を忘れてはならないという戒めと思いました。

消毒が大変なのに、その手間を惜しまない東武鉄道さんに感謝しています。