次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の構造]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置(工事中)

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .日欧の違い まとめ

目次

高速鉄道の専用線化

在来線線路の走行

高速鉄道の在来線走行とは

新幹線では、東海道山陽新幹線、九州新幹線、上越、北陸の各新幹線は、新幹線列車のみが走行する専用線を走行しています。

海外の場合でもフランスではLGV、ドイツではNBSと呼ばれるような高速鉄道新線がGCゲージという高速鉄道用の高規格で建設されていますが、それでも都市の中央駅への乗り入れる場合には、いわゆる在来線の線路を、在来線の隙間時間に乗り入れています。

欧州の場合、在来線を高速度運行用に改造したABS(ドイツでの呼び名)線が多いため、在来線の駅はそのままで高速度運行が行われていることが多いです。

管理標準や速度が違う列車が走行するのは効率が悪く、避けられるものなら避けるべきですが、既存の市街地に新線を建設するのは大変な時間とコストがかかるため、バランスを見ながら決めています。

広大な国土を持つロシアには、(1)モスクワ−サンクトペテルスブルク間、(2)サンクトペテルスブルクーフィンランドのヘルシンキ間の高速鉄道線がありますが、モスクワやサンクトペテルスブルク市街地に関しては、在来線線線路を利用しています。ちなみにこれらの路線の車両はドイツやフランスのメーカー製です。

その一方、日本や中国、またインドのムンバイ・アーメダバード間(建設中)、ほぼ完全な高速鉄道の専用線です。

日本の場合には在来線の移設や地下化することで用地をねん出しており、建設までには大変な苦労がありますし、並行在来線問題が生じます。ですが、建設が完了してしまえば速度の違う列車が混在しませんので、列車運用上は列車は遅延しにくくなりますし、踏切事故が起きません。在来線と切り離すことは鉄道事業者にとって大変な利点があります。すなわち、建設しやすさを優先するか、運用性を重視するか、というバランスが重要になります。

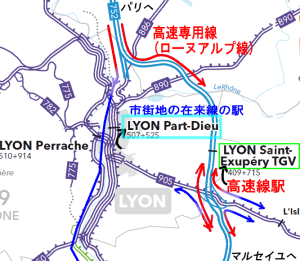

上の図中の水色の太線の路線がTGV専用線(※LGVローヌアルプ線)です。紫色で示されている在来線と行き来できる接続線を通ることで、リヨン市街地にある在来線の駅にも乗り入れられます。

source:sncf connectさん路線図[https://www.sncf-connect.com/aide/le-reseau-sncf-en-france-et-en-europe]

日本の場合

図2のうち、E5系やH5系新幹線のような高速鉄道列車が走行する在来線共用の線路は、JR海峡線部分(青函トンネル等)と、ピンクで示している山形新幹線と秋田新幹線線路です。これらは在来線走行に当たりますが、日本では在来線の線路に在来線の車両として、たまたま新幹線の形をした列車が在来線の速度で走っているものです。在来線の線路を200km/h以上で走行してしまう欧州とはちょっと違います。

ヨーロッパの場合

高速鉄道についてドイツとフランスを例とします。他の国については、こちら(欧州鉄道路線図)を参照願います。

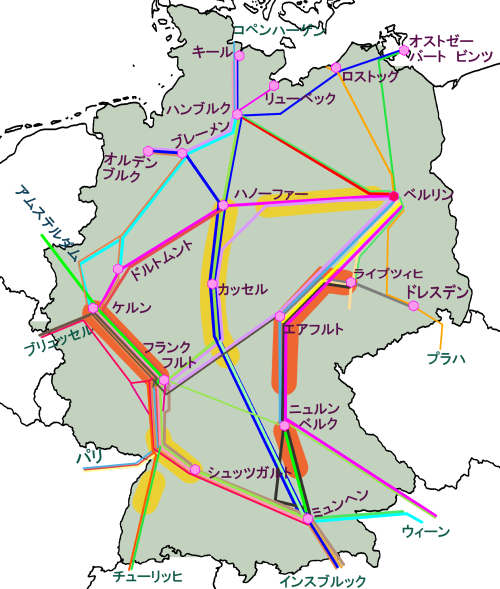

図3(左側)は、ドイツの高速鉄道(ICEのほか周辺国から乗り入れてくるもの)の運行系統を示した図です。赤と黄色のマーカーをかけている路線だけが高速鉄道新線として建設された路線です。その他の路線は、既存線を高規格改良した路線です。

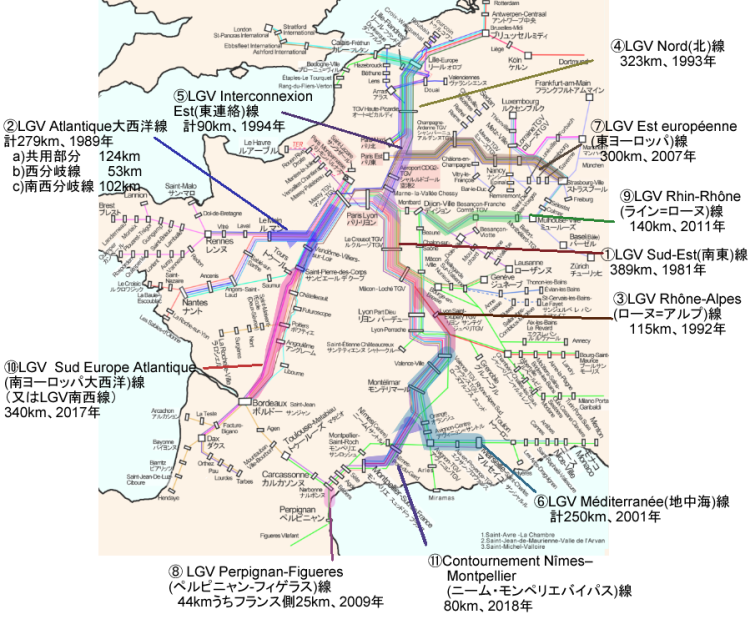

フランスでは高速専用線がドイツより多くなっていますが(下図のマーカー部)、在来線改良線も走行しています。詳しくはここで紹介しますが、パリのような大都市から地方の中心都市まで一気に高速専用線をノンストップで走行し、高速鉄道線沿線から離れた町には列車の分割等をした上で在来線(※高速改良済)を通っていく運行によりフランス各地を結んでいます。下の図3bを参照ください。

ヨーロッパでは多くの路線が在来線を改良して走行していますので、前述の図2の日本と比較するとさまざまな都市間運行を実現できております。その代わり、在来線の線路や駅では貨物列車等と混在することになりますので、外乱の影響を受けて遅れ易くなっています。

赤マーカー:高速新線 黄色マーカー:高速改良線

図中の各マーカー部が高速鉄道規格線

日本との違いについて

欧州の高速鉄道線は一般に運行本数はかなり少ないため、乗りたい時間に乗れる環境に慣れている私たちからすると、本当に大変不便です。

そのため「日本の高速鉄道はあれだけ速くて本数が多いのに、定時運行性が優れていて遅れない」と言われがちですが、定時運行と、運転速度はあまり関係がありません。

鉄道は線路を走るしかないので、前の列車が遅れるようなことがあるとお手上げ(※ハンドルがないので追い越せない)、いかにダイヤ通りに走れる状態を維持できるかが定時運行性を保つ上で重要なのです。また、過密ダイヤであっても定時運行しているときが最も運行効率がよい状態であり、計画ダイヤから外れると運転できる本数が減る影響が出ます。

※運転速度が関係ないのは、例えば路面電車は低速ですが、外乱(外部に起因する遅延要因)が多々あるため遅れます、といいますかそもそもダイヤも設定していません。これに比べモノレールは構造上外乱を受けにくいので、定時運行しやすい環境です(風の影響は受けやすいですが)。

この「定時運行性」について、日本の新幹線は高速鉄道専用線を走っていますし、駅も新幹線の専用駅です。この「完全な専用線を走る」という環境は、外乱を受けにくいため大変なアドバンテージになっています。

もし日本でも、新幹線が在来線の線路を通って、大阪駅や天王寺駅、新宿駅や千葉駅に乗り入れるとすると、その列車は在来線の遅延や非常発報等の外乱の影響を多大に受けてしまい、遅れが遅れを呼ぶ状態になると思います。この点欧州では、遠方からくる貨物列車と混在しますし、その貨物列車も遠方の外部要因の影響を受けて遅れており、路線全体が遅れやすい状況といえます。これは技術の問題ではなく、お金の問題だと思います。

欧州でも駅部の共用利用だけでも無くせれば遅延は改善するのでしょうけれど、巨額なコストがかかるため、P/C(費用対効果)分析等の結果、在来線との共用することを選んで建設されています。

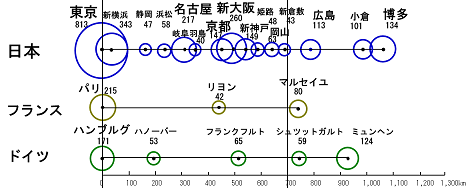

上の図3では、フランスとドイツの運行区間を例示していますが、両国とも都市圏人口が50万人を超える街は非常に少なく、フランスは4、ドイツは15です。一方日本では、西九州新幹線と北海道新幹線を除きすべての路線の沿線の都市はこうした大きな街が鈴なり(24あります)ですから、高速鉄道利用客数が日本とは全然違っています。日本ではコストをかけても収支がとれるケースでも、欧州ではコストをかけても採算が取れないのです。

日本でも、線路幅や踏切の問題がなくて在来線に乗り入れる方式をもしも導入できたとすると、身近な駅から新幹線に乗れて便利になる半面、それらの列車が集まってくる幹線上では線路容量が少なくなってしまうため、幹線となる部分では各地からくる列車をさばききれなくなると思います。むしろ運転本数は減ってしまうのではないかと。逆に、もしドイツやフランスに日本と同じく全線を高速鉄道専用線で整備をするなら、既存の都市に新線が引けませんので、地下駅か郊外新駅を作るなどコストがかかる割に旅客が増えず、相当長い目で見ない限り、過剰投資になると思います。

※上の図をご覧になったことのある方はインフラ海外展開の関係者の方だと思います。この図は「フランス・ドイツでは日本のようにのぞみ、ひかりのような運行ができない」、という文章がセットになった資料に書かれていると思いますが、これは1980年代の話で現在は違います。

まとめると、日本ではお客さんが多いので、専用化するコストがかけられる、ということになります。

専用線化はトータルでみると非常によいのですが、建設コストが非常に高額になります。海外の鉄道建設案件で、ライバルが「既存駅施設や既存路線を活用する」という提案をしてくる案件ではコスト面では太刀打ちできないため、「いえいえ、ライフサイクル全体でみればお得です」と言える準備をしておくことが大切ではないかと思います(現状でのFS分析では、既存施設を活用することは比較対象に入っていないようです)。

「日本のシステムは故障が少ないから遅延が少ない」と本気でおっしゃる方はおられ、それも要因の一つですが、日本では専用線化や日々のメンテナンス等、安定走行できるようお金と手間暇をかけているから、という点についても知っておいて下さるとありがたいです。初期投資は高くつくけれど、後々いい日本のシステムを海外に売り込もうという方は、是非、相手国のためにお心にとどめていただきたいです。

信号保安設備の共用

現状では、ドイツ、フランスとも高速鉄道新線には在来線と同じ信号システムは導入されていません。そのため、列車自身が在線場所を自動検知して、その線路の信号システムに車上信号システムを切り替えることで、安全運行を保っています。

ドイツの場合には2025年予定で、高速鉄道新線にも在来線と同じERTMSを導入していく・・とアナウンスされています。さらに、現場機器とのデータ通信は、これまでのLZBやESTWシステムのメタル線ではなく、暗号化されたセキュリティ性を高めた通信線によるものになるそうです。

まとめ

在来線を改良して走行することで新線建設せずに高速鉄道運行している状況を申し上げました。

在来線の駅も利用できますし、建設コストも抑えることができます。もちろん、高速新線だけを走行することも可能ですし安全や定時性を維持するためには在来線と分離したほうが望ましいのですが、このような運行形態を選んだことから、さまざまな都市間を運行することができるようになっていますし、運行区間の変更も頻繁に行われています。

一方日本の高速鉄道は、高速運行をする区間は人立ち入りがなく、踏切もない専用線を走行しています。専用線を建設するため、コストがかかりますし並行在来線問題も生じてしまいますが、完成してしまえば運行上の利点は大きいです。