次に進む

1つ戻る

- 1.パンタグラフ

- 2.車両の外寸

- 3.鉄道車両の軸重と材質

- 4.車体外側の標示

- 5.ETCS(列車運行システム)

- 6.オーバーラップと信号の変化

- 7.連結装置

- 8.脱出窓

- 9.レールの接地/非接地

- 10.ATCの速度照査パターンの引き方

- 11.電磁吸着ブレーキ

- 12.分岐器の鎖錠

- 13.デジタルモデリング・BIM・UICリーフレット

- 14.軌道構造

- 15.軌道構造・人材育成

- 16.接着・溶接認証

- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由

- 18.速度超過検出

- 19.異相区分切替セクション

- 20.波動伝搬速度[架線の張力]

- 21.サードレールの活用

- 22.車両材料による火災対策

- 23.鉄道運転免許

- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ

- 25.車両のドア構造

- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)

- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積

- 28.列車の分類

- 29.民営化された国鉄路線(工事中)

- 30.行路表の配布者

- 31.オープンアクセスは強制開放

- 32.客室の座席配置

- 33.列車位置把握(工事中)

- 34.高速鉄道の在来線線路走行

- 35.メンテナンス

- 36.車両の堅牢さ

- .まとめてみました

目次

ブレーキ

電磁吸着ブレーキ(Eddy current track brake)

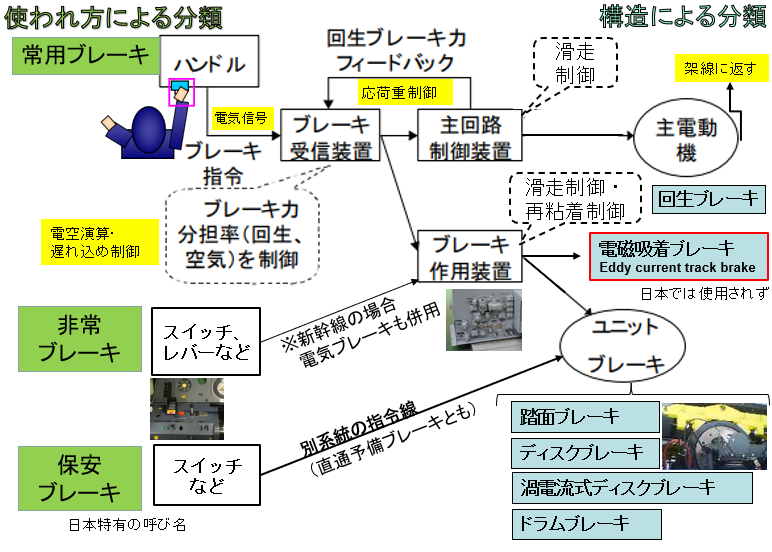

ブレーキの種類

電磁吸着ブレーキとは、車上の電磁石でレールと引き合うことによるブレーキで、欧州地域の新型の路面電車の非常ブレーキとして事実上必須になっているものです。私がいい写真を持っていないため、メーカーさん(Alfa Unionさん)のサイトの製品写真を参照下さい。

本題に入る前に、まず鉄道車両のブレーキについて簡単にまとめます。

ブレーキは、さまざまな方式があるため、分類方法も機械的な構造別、作用方式別、利用目的別、列車タイプ別などの様々なものがあります。

日本では鉄道の技術基準において、図1の左側の緑字に示すように「常用ブレーキ」「非常ブレーキ」、「保安ブレーキ」の搭載が必要としています(※車種によって違います)。

ここでいう「常用ブレーキ」等は、利用目的別の分類ですから、「常用ブレーキ」というブレーキがある訳ではなく、具体的にどう実現するかまでは決められておりません。そのため、実際には同図の右のほうに水色で書いているようなさまざまな構造のブレーキを、組み合わせて使われることが多く、バリエーションは様々になっています。

上図を少し補足します。欧州のTSIでは(このページに後述するように)独立した2系統のブレーキの搭載が義務づけられています。この2系統は、「Service Brake」(常用ブレーキ)と「Emergency Brake」(非常ブレーキ)と一般に呼称されています(車両TSIではAPPENDIXの6.2.4.4)。

非常ブレーキは、押しボタンや、マスコンハンドルによって扱われる2つの方式がある点や、自動列車停止装置や、デッドマン装置等の別装置によって自動的に動作する点や、非常ブレーキを扱った後の解除方法に制約がある点など、日本と共通しています。

一方、上図の左下の「保安ブレーキ」は日本独特の考え方のもので他のブレーキが故障した場合も、独立してブレーキに指令を伝達できるようにするためのブレーキです。欧州のTSIでは、2系統の独立したブレーキの搭載をしていますので、故障時にも扱うことができるという点では似ているとも考えられます。この保安ブレーキは、鉄道事業者によっては「直通予備ブレーキ」という呼び名の場合もあります。

また、日本の新幹線車両については2系統の独立したブレーキが搭載される必要があるため、TSIと類似しています。

高速鉄道のブレーキ

欧州の車両TSIでは、ブレーキについては前述のように、6.2.4.4において、2系統の独立したブレーキシステムの搭載を求め機能要件を規定しておりますが、前述のとおり具体的な実現方法については規定されておりません。

しかし、ANNEXの4.2.4.5(ブレーキ性能)において、さまざまなブレーキに対する性能要求を規定しているのですが、この中に書かれている電磁吸着ブレーキ(Eddy current track brake)(車上の電磁石により鋼製のレールとの間に発生する電磁力によって制動力を発生させるブレーキです。4.2.4.8.3 Eddy current track brakeに規定されています)について、非常ブレーキとして使うことがTSIに記述してあるように書かれたインターネットサイトがあるのですが、TSIにおいては、その後ろのTableH.1において「Open point」としております。Open pointとは、TSIでは具体的に規制せず、EU加盟各国の法律の準拠して判断すべき事項、というものですので、電磁吸着ブレーキを使うことはTSIでは求められてはいません。

法的には求められていませんが、ドイツのICE 3や、路面電車のように多くの列車において採用されています。

一方、日本の高速鉄道に対しては、前述のとおり2系統の独立したブレーキが必要とされ、運転速度によって必要な減速度が規定されていますが(省令第69条の解釈基準1、8)、具体的なブレーキ方式については鉄道事業者の技術開発に任されています。

路面電車における電磁吸着ブレーキ

一方、路面電車(tram)には、レールと車両の間の電磁力で減速する(非接触)の電磁吸着ブレーキ(Eddy current track brake)は広く用いられています。

TSIと同様に、法規上では「このブレーキであること」、というような具体的な規定は無いのですが、欧州地域で走行する新しい路面電車ではブレーキの1つとして、電磁吸着ブレーキの搭載が事実上必須となっております。

日本ではこのようなブレーキを製造しているメーカーは現状無く、また、国内の路面電車の運転速度や、編成の長さ、運転方式では、常用ブレーキで必要な減速度が確保できているため電磁吸着ブレーキを必要としておりませんので、路面電車車両の仕様上台車設計に影響する大きな違いとなっています。

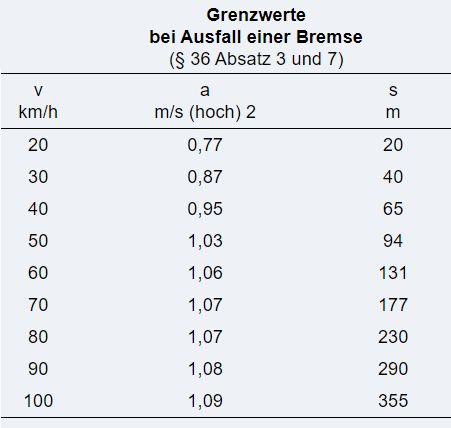

ドイツの例ですが、路面電車に適用されている連邦規則(「BOStrab(ボストラブ)」と通称されています)を以下に抜粋します。第36条(1)項が、鉄道運行事業者さんが電磁吸着ブレーキを必要とする理由になっています。

参考 ドイツ「路面電車の建設と運営に関する規則」(BOStrab)(抜粋)

- (1)車両には少なくとも2つのブレーキを設けること。両ブレーキは、一方のブレーキ内で障害が発生した際においても他方のブレーキの有効性が維持されるよう、相互に独立していること。(以下略)

- (2)ブレーキは、以下の構成であって制御装置を含めて互いに調整されていること。

- 常用ブレーキにより車両や列車は、乗客を危険にさらすことなく、衝撃を最小限に抑えて停止状態まで減速できること。

- 車輪とレールの間の摩擦制動力は、操作に必要な範囲で使用できること。

- (3)1つのブレーキが故障した場合、残りのブレーキは、付録2、表1に従って、少なくとも平均ブレーキ減速度を達成すること。

Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab)

第36条 [ブレーキ装置]

Carro Elétrico No.288[BELGAS] 1928年ベルギー製路面電車車両。LCDに映る走行風景が意外とマッチしていてよい感じでした。(Tramcar museum(Porto))