次に進む

1つ戻る

- 1.インターオペラビリティ指令、評価モジュール

- 2.共通安全指令(2016/798/EC)について

- 3.列車遅延時の払い戻し手続きの向上

- 4.車両保守認証

- 5.規格化は鉄道から始まった

- 6.SMS(安全マネジメントシステムと、メーカーの参加)

- 7.各国規則のTSIへの統合(EMCについて)

- 8.TSIを解釈する組織NB-RAIL

- 9.NoBoとRAMS認証機関の関係

- 10.安全文化

- 11.鉄道関係の欧州指令 一覧表

- 12.TSIを適用しない路線

目次

EU加盟各国の独自規則

Notified National Technical Regulations

欧州での統一技術基準(TSI)において技術基準を定めていますが、まだまだ各国規則(NNTR)として例外やTSIへの追加規定が多数定められています。欧州鉄道庁では、TSIへと統合又はTSIとNNTRの関係性の明確化(Clean up)を進めるためのアセスメントを行っており、その一端をご紹介します。

各国規則(National Technical Rules)とは

NNTR はNotified National Technical Rules(通知された各国規則)の略称です。普通の文書では、Notifiedは省略して、NTRと書かれていることが多いようです。

NNTRは、TSIによる技術基準統一の妨げになることから、(EU)2016/797の第14条によりいろいろな規制がかかっています。例えば定めた場合には加盟各国に通知(Notify)すること等です。そのため、各国の規則はNTR又は、NNTR(Notified NTR)とよばれています。

また、NNTRに対する規制の一つとして、NNTRを定めてよいケースが以下の場合に限定されていることが挙げられます。

- 技術的互換性(TSIを想定して設計・構築されていない古いシステム(レガシーレールシステム)との技術的互換性を確保するため

- 鉄道システムの一部分に、一時的又は永続的なTSIの特例規定が必要な場合

- TSIのオープンポイントに、国として技術基準を作成する場合

技術的には以上のことがNNTRを定める必要性となるわけですが、NNTRを含む各国法令には、一般的に運輸省等の行政機関の行政指導や許認可権限についての条項や、欧州法では定められない罰則についても合わせて規定されています。

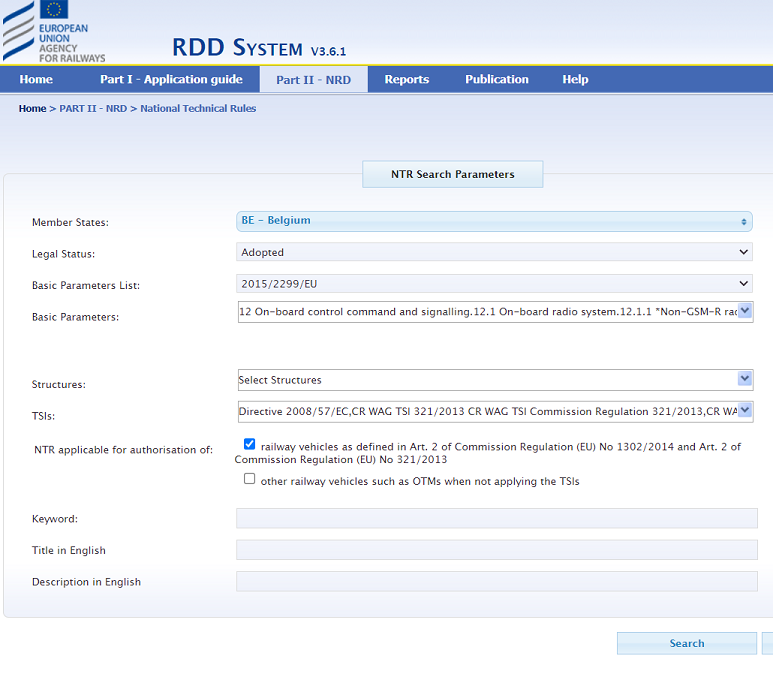

NNTRを実際に定めるのは、運輸省のような各国の鉄道行政当局(NSA)です。各国の行政当局は、定めたNTRとTSIとの相違点を通知するため、RDD( Reference Document Database)に登録し、所定の期間内(3カ月)のうちに通知することが義務付けられています。

※根拠法は、技術規制及び情報化社会サービスに関する情報提供手順(2015/1535 (EU)です。

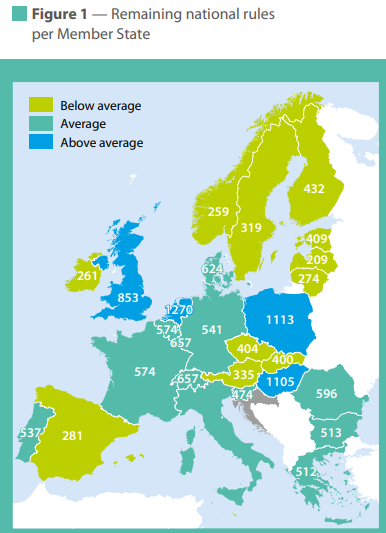

各国の鉄道行政当局では、既存の各国の技術基準や事故の経験から技術基準をまとめる責任があるため、どの国もそう簡単にはTSIに譲ったりはしないことから、TSIとの相違は相当な数が残っています(下図)。

私がRDDで調べたところ、TSIを採用した上でNNTRを上乗せしている類のNNTRが多いようですが、言語的に複雑ですので、詳しくはお調べください。

TSIとの調和活動

欧州鉄道庁(ERA)と各国の鉄道行政当局(NTR)では、TSIと各国規則(NTR)の差異について絶え間ない議論をしております。まだまだ差異の数は多いのですが、かなり収束される傾向にあります。

上述のRDDでも検索すると、各国のNNTRと、それに対する欧州鉄道庁の見解を見ることができます。ほかにも例えばこのリンク先の文書はその一つで、鉄道車両と、信号装置の地上子の間のインターフェース部と電磁的な両立性(両方が邪魔をせずに正常に稼働する。)について議論されています。日本のような車両とインフラの両方を同じ鉄道事業者が運営していても、信号側(あるいは車両側)がノイズに悩まされる技術分野ですので、やはりTSIとは相当な違いがあります。

左欄にNNTRが書かれ、それに対して欧州鉄道庁の専門家がアセスメント結果を述べるにTSIに集約していくべく議論が重ねられており、(こう言っては不適切でしょうけれど)時間が解決するのに任せるのではなく、かなり積極的に各国の意見を聞いて、TSIに寄せるように鉄道庁が見解を示している様子が伺えます。

TSIに付け足していたり、TSIのオープンポイントにNNTRを定める場合は合理性が認められているものの、特殊なものについては欧州鉄道庁の変更を求める意見がつけられていまるようです。

さきほど紹介したこの文書「車両と車両信号装置に強制適用される、残置された各国基準(NTR)と最新TSIの評価」では、表形式の左欄「National rules」で各国の技術基準(NTRs)を紹介し、これに対する欧州鉄道庁の評価が中段の「Agency Evaluation」に書かれています。

例えばp26の最初の欄の「12.2.4.5-Compatibility with fixed installations of CCS」は、ベルギーのNNTRで、短絡感度が悪い場所でレールを強制的に短絡させる電線を使用させることを規定していますが、欧州鉄道庁から不適切だとして改正を求められ、ベルギー側では予防措置だ、と主張したものの、改正を勧告されています。

電磁両立性についてのNNTR

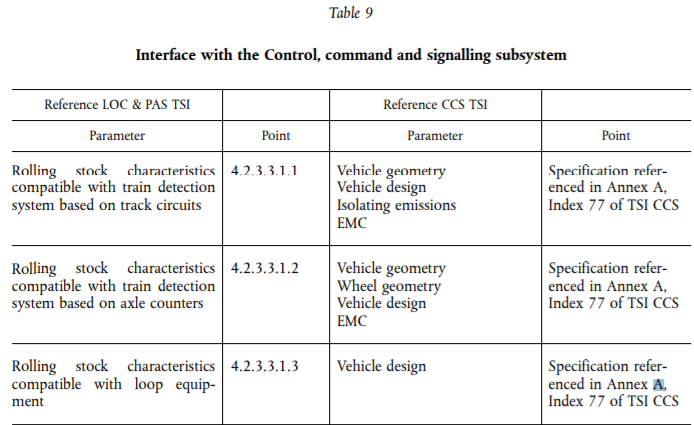

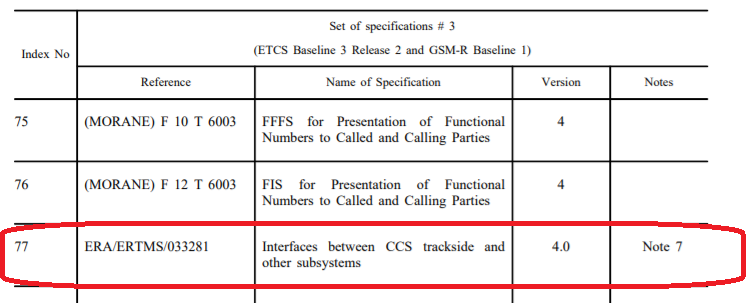

車両TSI (EU) 1302/2014では、車両と、車両を検知する信号(地上子やAxle Counter:車軸検知装置)について、下図のように規定しておりますが、信号製品では要求されることが多いEN 50238やEN 50121はTSIでは要求されていません(図1、図2)。

※上の図2のIndex77に引用されているERA/ERTMS/033281 では、車軸検知装置のシステムの一部として、車軸カウンター検出器を妨害する可能性のある磁場との離隔距離をとることが要求されていますが、割愛します。

TSIでは要求されていませんが、EN 50121(電磁両立性)、EN 50238(鉄道車両と列車検知システムの電磁両立性)は、NNTRレベルでは7国(※)から要求されています。※ベルギー、ハンガリー、ルクセンブルク、リトアニア、ノルウェー、ポーランド、スロベニア

しかし、EN 50121(国際規格ではIEC 62236)シリーズ、EN 50238(国際規格ではIEC 62427)は信号・車両部品とも調達要求としてよく活用されている規格です(国際規格には、高架橋上を走行する列車の測定方法が含まれている点等、測定方法や測定機材に相違があるため、EN50121で要求されることが多いようです)。

上述のように、TSI上ではEN50121等は直接は要求されていないのですが、実際の海外プロジェクトではインフラと車両の双方から電磁的両立性が要求されるのは、実質的には必須要求事項で、欧州の各鉄道事業者(インフラ会社)のSMS等に基づいて要求されていることから、東南アジアの鉄道事業者からもその例に習って要求されるものとみられます。

後で別の機会に紹介しますが、欧州や新しい鉄道路線で用いる車軸検知装置(Axle counter)は、日本ではあまり使われていません(写真を持っている岳南鉄道さんの元吉原駅付近の踏切のOT点、九州新幹線の鹿児島中央駅構内、ドイツの幹線(シュウェリン駅構内)のものを参考に示します)。車軸検知装置については、EN50592が要求されることも付記します。