次に進む

1つ戻る

- 1.フリーきっぷがお得な距離(途中下車その1)

- 2.車両の型式の判別

- 3.車輪

- 4.ヨーロッパの車内アナウンス

- 5.小ネタ

- 6.運送約款(途中下車その2)

- 7.鉄道文化財

- 8.分岐器の番数表現

- 9.有名駅

- 10.鉄道網

目次

直行する路線

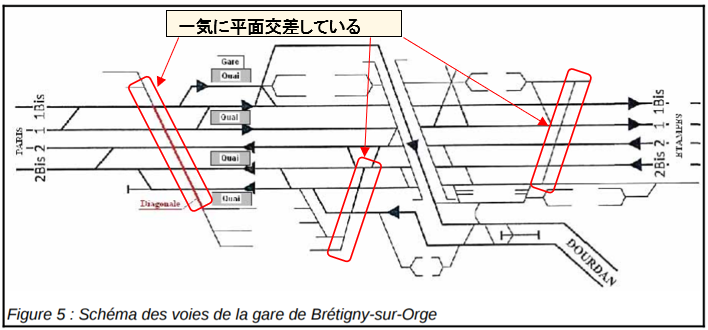

多数の線路を一気に平面交差していく線路があるのは欧州(大陸)特有といえると思います。

日本のような高密度運転をしたい路線では、運用面の効率さの悪化を防ぐため、立体交差化するか、あみだくじのように線路1本ずつと交差していくように配線されるため、なかなかみかけることがありません。

なお、図1は、フランスのBEA-TT(陸上交通事故調査局)の2013年7月12日に発生した脱線転覆事故の報告書の図を借用しています。この事故はホーム上の旅客が亡くなってしまう悲惨な事故で日本でも報道されていましたし、各種の事故報告書はレール締結板のメンテナンス作業の不備を指しています。安全に関する考え方の差異を感じるためいずれは紹介したいのですが、ここでは線形についての事例として図を借用させていただきます。

図1の中にあるように、4本以上の本線を斜めに平面交差で横断する線路が見えます。列車に乗車していると揺れないのでこれほど交差していても前方(又は後方)を注視していない限り気づかないのですが、駅で遠くのほうを眺めたり、地図をみていると見つけることができます。

いずれも出典(source):Rapport d’enquête technique sur le déraillement du train Intercités n° 3657 le 12 juillet 2013 à Brétigny-sur-Orge(2015.7 BEA-TT)

分岐器の番数

話は変わり、分岐器の分岐角度について紹介します。

分岐する角度が緩やかなほど、なめらかに列車の方向を変えられるため高速で通過することが可能になりますが、その分長大になってしまうため分岐のために必要な用地が増えてしまいます。

例えば、8番〜14番分岐器あたりが、在来線でよく使われています。一般的に、分岐する側の線路を走行する列車は30km/h以下の速度に減速して通過していると思いますが、「10番分岐器」は割と急角度(約5.72度)で分岐する分岐器になりますが、それでも分岐器に付帯する緩和曲線を入れると分岐が始まって終わるまでに行路として100m近くの長さが必要です。この分岐をカーブに換算すると半径200mくらいのカーブがあるような形ですので、そのために必要な用地はばかになりません。

分岐器は、分岐する方向(片開き、両開き)、分岐する角度によって分類されます。

これを「分岐器の番数」と呼びます(JIS E 1301「鉄道用分岐器類の番数」では、クロッシング番数と規定されています)。

余談ですが、以下の図では単純化のため直線に進む側の線路と、片側に分岐する線路、に分岐させる分岐器になっていますが、日欧とも曲線中に分岐器があり、左右両側とも非対称な曲線に分岐する場合も多いのが実態です。

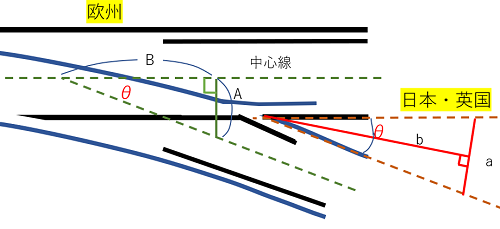

分岐器の番数は、日本の場合と、欧州の場合では、測定する基準が違いますが、数字としては後述するようにほぼ同じになります。

- 日本の場合:クロッシングが作る角度(図2の右側のθ)が作る二等辺三角形の高さと底辺から算出し、xx番、と表現

- 欧州の場合:分岐する両線路の中心線が作る角度(図2の左側のθ)が作る直角三角形の隣辺と対辺の長さから算出し、1:xx(xxが番線)と表現。

曲線の半径を付けて表現する(日本でいう10番分岐器は、例えば200(m)-1:10、となる)。

どちらのケースもB/A(又はb/a)を計算し、端数を丸めたものが分岐器の番数になります。

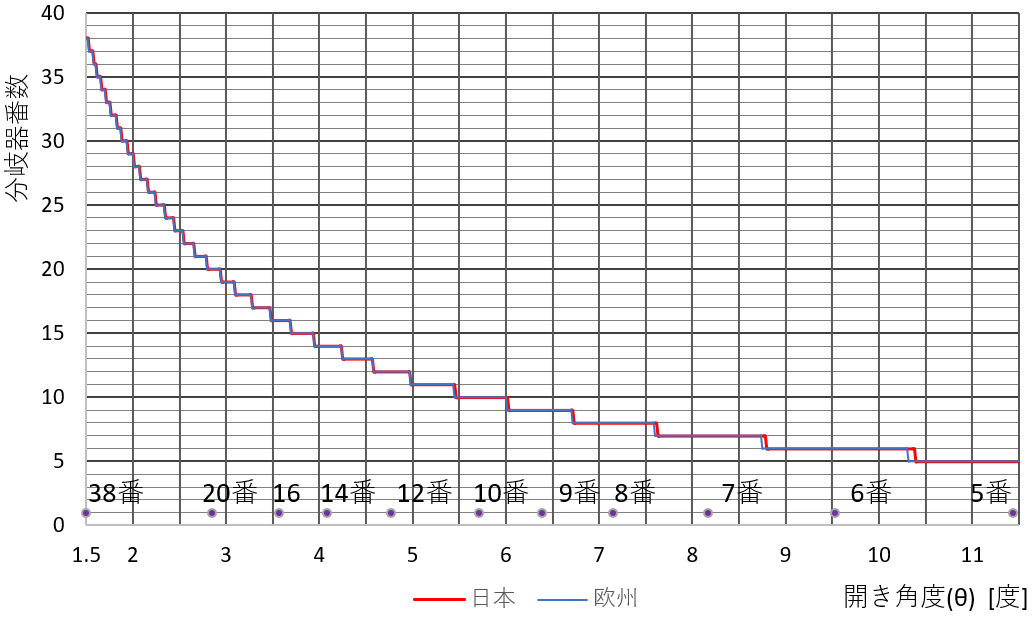

日欧両方式を比較すると、二等辺三角形として考えるか、直角三角形として考えるかで辺の長さにわずかに差があるため、番数を四捨五入により整数で表現する際に、同じ開き角度でも番数に差が生じる場合があり得ます(図3の、赤青の線に差がある部分)が、極めて稀です。

むしろ欧州の分岐器はメーカーによって分岐器付近のレールの曲がりを穏やかに変形する(緩和曲線部分)やり方に差があるため、この影響のほうが大きいようです。しかし以前何かの案件で、分岐器の番数表示が日本とドイツで違っていた例を見たことがあるので、四捨五入によって差が生じてしまう可能性はあるようですが、今回計算をしてみたところ、差がでるケースは本当にわずかだとわかりました(図3で、赤と青がずれているケース)。少なくとも、日本でJIS E 1301に定めている番数については、同じ番数の欧州の分岐器に置き換えても差が生じないようです。

注意:図3の下のほうにある黒丸は、日本のJISで定められているクロッシング角度です(図のとおりかなり離散的です)。黒丸の開き角度では、欧州の番数とは差が生じていないですね。