★旅の思い出を写真でご案内します★

★旅の思い出を写真でご案内します★ ★旅の思い出を写真でご案内します★

★旅の思い出を写真でご案内します★

| ◆周囲を黒海、エーゲ海、地中海に囲まれ、「東西文明の十字路」として東と西のさまざまな文化と人種がとけあう国トルコ。 ブルーモスクに代表されるモスクの数々とトプカプ宮殿や古代遺跡トロイ、エフェソス。 パムッカレの石灰棚やカッパドキアの奇岩。 世界3大料理の一つに入るトルコ料理。 ずいぶん前から「トルコへ行きたい!!」と繰り返していたのに、世界情勢の変化や地震などで実現しなかったトルコにやっと行くことができました。おいしいトルコ料理を味わいながら、雄大な自然と遺跡の数々を訪れてみましょう。 |

| 正式国名:トルコ共和国 首都:アンカラ 面積:775,580k㎡ (日本の約2倍) 人口:7000万人 (日本の約半分、人口密度は日本の1/4) 言語:トルコ語(ラテン文字で表記され世界中で1億5000万人の人々が使用) 時差:-7時間(サマータイムは-6時間) 宗教:99%がイスラム教(イスラム教以外の信仰の自由も保証されています) 通貨:トルコリラ(100万トルコリラ/約80円) 国花:チューリップ |

| ◆関西国際空港を旅立ちトルコで最初に訪れた場所は、ボスポラス海峡を挟みヨーロッパとアジアの二大陸にまたがる世界唯一の街イスタンブール。トルコ最大の街イスタンブールは産業・流行・観光の中心都市として栄え、奥深い歴史を持ち、貿易が発展し、品物が豊富に揃い、昔ながらのバザールやマーケットはいつも人々でにぎわっています。 世界遺産に登録されている旧市街の歴史地区は見所がいっぱいです。 |

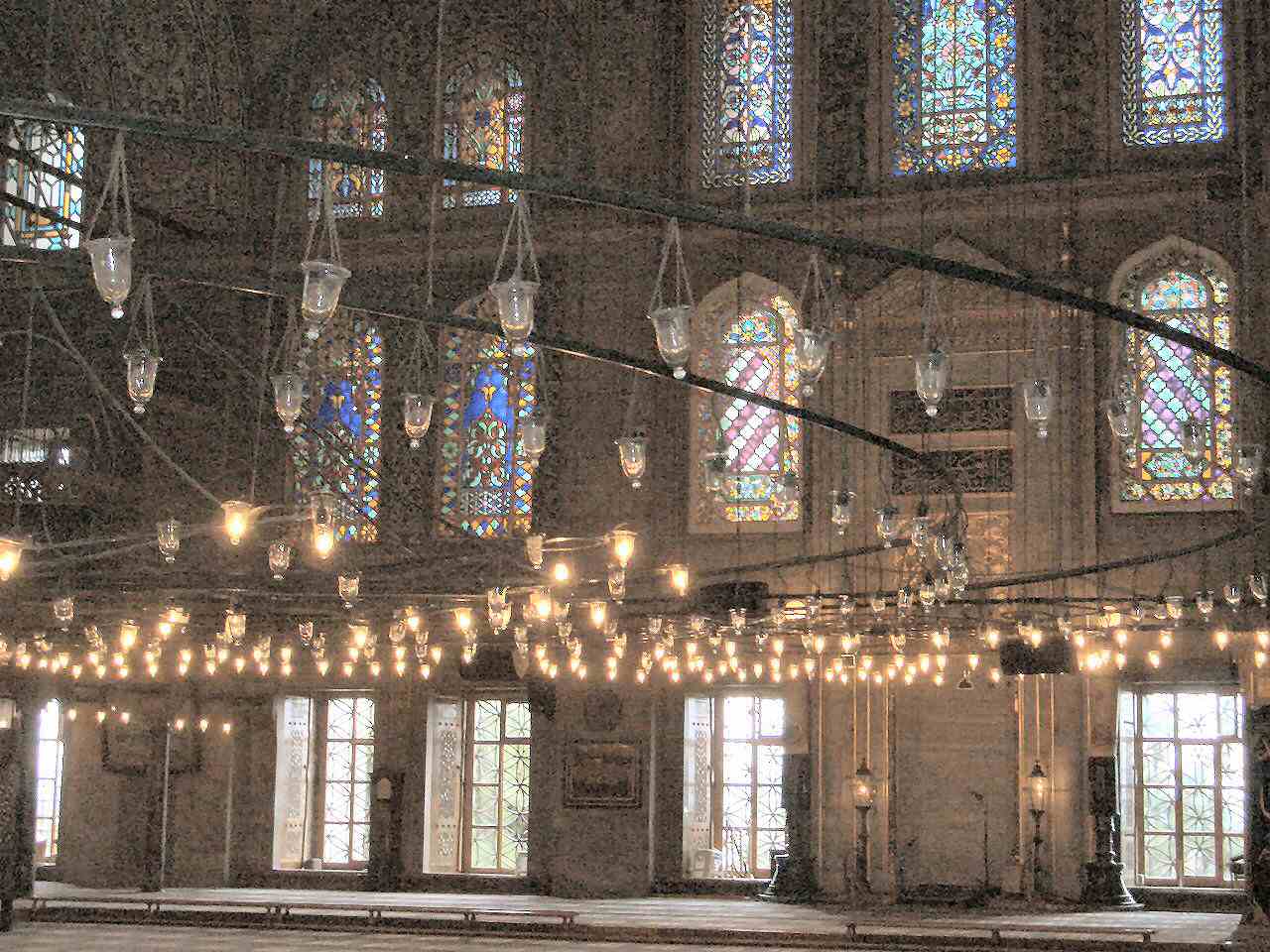

| ブルーモスク全景 | ブルーモスク内部 |

|

|

| ●スルタンアフメット・ジャミイはブルーモスクの名で親しまれ、旧市街の観光の中心です。高さ43m、直径27.5mの大ドーム、4つの副ドーム、30の小ドームからなり、オスマントルコの古典建築を代表する壮大なその姿はイスタンブールの象徴でもあります。モスク内の壁は2万枚を越える青を基調としたイズニック産のタイルで装飾されており、トルコブルーで統一されたステンドグラスも見事です。ドームの小窓から射し込む光でタイルやステンドグラスが幻想的な雰囲気を生み出しています。 6本のミナレットを持つイスラム寺院は世界でも珍しいそうです。 |

|

|

| ●ブルーモスクのすぐそばにある地下宮殿は、地下に広がる宮殿のような貯水池です。4世紀から6世紀ピザンチンのユスティヌアス帝のとき建設され、異教の神殿から集めた336本もの石柱が天井を支えています。綺麗な水が張ってあり、現在アートとして楽しめるように石柱の間には、大小たくさんの白いボールがぶら下がっていました。20年ほど前にギリシャ神話に登場するメデゥーサの頭部が二つ、石柱の土台になっているものが発見されました。上から水滴が落ち、暗闇に浮かび上がるメドゥーサの顔は少し気色悪いものでした。 |

|

| ●1460年代に着工され広大な敷地を持つトプカプ宮殿は、3方を海に囲まれた丘の端、東西交易の接点であるボスポラス海峡を望むところに建っています。テラスからの眺めは美しく金角湾や新市街も見えます。4つの庭園を歩きながら、厨房や洋服展示室、陶磁器展示室、イズニックタイルが見事なバーダット・キョシュキュなどを見学しました。2004年1月、大阪歴史博物館で「トルコ三大文明展」が開催され、トプカプ宮殿の至宝大きなエメラルドがちりばめられた「トプカプの短剣」が展示されていました。今回その「トプカプの短剣」にもう一度会えると楽しみにしていましたが、時間がなく宝物館内は見学できませんでした。 |

|

| ●イスタンブールの街を二分するボスポラス海峡。ここがアジアとヨーロッパの境界で西洋と東洋が出会うところです。向こうの方に見えるボスポラス大橋は高さ67m、長さ1700mあり、海峡には大きな船が航行していました。海峡の右側はイスタンブールのアジア側です。 |

|

|

| ●貴金属、宝石、絨毯、民芸品、楽器、衣類、革製品から日用品まで何でも揃いその数は4,400軒とも言われています。エジプトのようなバザールを想像していましたが、ずっと広くて綺麗で明るく観光客用という感じで、地元の人たちはほとんどここには来ないそうです。同じ品物を売る店がある程度固まっているので買い物は楽でしたが、とにかく大きく東西南北にまたがっているため、脇道に入ると迷うので要注意。 私はトルコのお茶「チャイ」のグラスとお盆、青いガラスに描かれた目が災いや不幸をはね返し、持ち主を守ると信じられているトルコ伝統のお守り「ナザルボンジュウ」などを買い求めました。 |

| ◆今回すべてバス移動のツアーを選んでいます。イスタンブールを後にして途中食事や休憩を入れながら一路トルコ共和国の首都アンカラへ。イスタンブールから450km、アナトリア高原の西寄り(トルコ中央部)にあり、人口は約3,700,000人。 旅行中を通してお世話になったガイドのサイトさんは、アンカラ大学の日本語学科を卒業しておられ、誠実でやさしく好青年で、上手な日本語を話されます。朝、宿泊したホテルから見える外の風景は、イスタンブールの街と違い小高い丘陵のつながる美しい高原で、朝陽が輝いています。ホテルの朝食はイチジク、メロン、スイカ、りんご、ブドウ、ネクタリン、アプリコットなど果物が豊富でおいしいです。私はヨーグルトはブルガリアと思っていましたが、本当はトルコが一番だそうで毎日本場のトルコヨーグルトを味わいました。しっかりしていておいしいですね。 |

|

|

| ◆

テレビや本で見たカッパドキアに来ました!! アナトリア高原の中心、トルコの中央に広がるカッパドキアの大奇岩地帯。火山灰が固まってできた溶解岩は、数千年の年月をかけて雨や風が岩を削り、世界に類を見ない神秘の風景をつくりだし、太陽の光を浴びて刻々と表情をかえます。カッパドキアを観光するのは夕日が当たる頃が一番綺麗だそうです。ギョレメの谷には修道院や聖堂、民家やレストラン、ホテルなどもあります。ウチヒサールの城砦は今も住居として使われています。(念のため・・・カッパドキアはその地方の総称です。) |

|

|

| ウチヒサールの城砦 | 洞窟レストランで昼食 |

|

|

| ●カッパドキアのウチヒサールから見たギョレメの谷の奇石群はその迫力に圧倒されましたが、次は谷間に下りて洞窟レストランで昼食です。岩をくり貫いた店内は岩肌が乳白色でとても綺麗です。地元で収穫したブドウから作った「トラサン」という有名なワインや「ラク」(別名ライオンのミルクといわれる白濁酒)を友においしいトルコ料理をいただきました。お土産用にカッパドキアの奇岩をかたどった瓶に入ったワインを売っています。 |

|

|

| ●カッパドキアの南側エリアにあるカイマクルの地下都市は紀元前400年頃の記録もあり、1000年以上にもわたって使われてきたようです。収容人員15,000人、地下8階まであり、馬小屋や共同教会、学校の教室、厨房、共同地下倉庫、ワインの貯蔵所などがあり、大規模な共同生活が営まれていたことがわかります。このような大きな地下都市は、アラブ人から身をまもるためのキリスト教徒が住んでいたといわれています。迷路のような狭い通路はしゃがみながら地下4階まで見学しました。地震に強く、温度が一定の地下は住み心地もよいようです。地下深くまで伸びる通気孔は井戸にもなっており、人々の暮らしを支えていました。 このような地下都市はカッパドキアでは30ほどあるそうです。現在のカッパドキアには5つの町や村があり、6万人が暮らしています。 |

| ◆アンカラの南約250kmにあるコンヤは旋舞教団として知られるイスラム教神秘主義の一派メヴレヴィー教団の発祥地として有名です。 |

| メヴラーナ博物館 | メヴラーナの旋舞「セマー」 |

|

|

| ●メヴラーナ博物館はメヴレヴィ教団の創始者メヴラーナの霊廟です。教団は現在解散させられ、霊廟も博物館として一般公開されています。土曜日で多くの人が見学に来ていました。 ●メヴラーナの宗教的舞踊「セマー」の踊り手は円錐形の帽子をかぶり、白いジャケットとスカートをはいています。フルートのような「メイ」、琵琶のような「ヴドウ」、タンバリンのような「ダイア」と呼ばれるセマーの楽器の音色や歌声に合わせ、右腕を上に左腕を下に向けくるくる回りながら踊ります。目が回りそうですがアラーの神からの恵みを人々に振りまくのだそうです。 |

|

|

| ●パムッカレはトルコ語で「綿の城」といわれ、丘全体が白く覆われた不思議な景観をしています。石灰棚は段々畑のように広がり、温泉水が浅い池のようになって溜まり下へ流れています。多量の石灰質を含んだ温泉が斜面を流れ落ちるとき石灰質だけ残り、この綺麗な幻想的な景観になったそうです。靴を脱いで素足になりズボンを捲し上げ歩きました。ぬるめの温度ですが気持ちいいです。すべることはありませんが、溝になった流れの急なところは転ばないように注意です。白い表面と太陽の光の反射できらきらとまぶしく美しく輝いて、雪が降ったように見えました。 |

|

|

|

| ●ヒエラポリスは紀元前2世紀に始まったペルガモン王国の古代都市で、メイン通りや円形劇場が残っています。南北を貫くアルカディア通りは幅13.5m、全長は1,200mもあります。3つの連続アーチと円筒形による石積みのドミティアン門はローマ様式をよく表しているため、ローマン・ゲートとも呼ばれています。ポンペイの遺跡を思い出しました。 |

| ◆歴史がひしひしと感じられる壮大なエフェソスの遺跡はエーゲ海最大の遺跡です。12,000冊の蔵書を誇ったというケルスス図書館は2階建ての見事なファサードが目印で、20,000,000トルコリラ紙幣の裏の絵になっています。 屋外劇場は収容人数25,000人の大規模なもので、剣闘士対猛獣の戦いもあったそうですが、音響効果に優れており、現在もコンサートなどに使われているそうです。綺麗な空気と青空の下、クレオパトラやアントニウスも歩いた道を通りながら、ゆっくり時間をかけての見学でした。 |

| 壮麗なケルスス図書館 | コンサートなどにも使われる野外劇場 |

|

|

| 三角ファサードが特徴的なトラヤヌスの泉 | 美しい装飾のハドリアヌス神殿正面玄関 |

|

|

| 商業地へ続くマゼウスとミトリダテスの門 | 敷石の娼館への道案内図は世界最古の広告 |

|

|

| ◆エフェソスから一路アイワルクへ。エーゲ海沿いの小さな町です。鉄道が少ないので移動手段はバスが便利です。途中延々と綿畑が続き、ところどころで数人の女性たちが農作業に励んでいます。かぼちゃ畑には種を取ったあとのかぼちゃ(飼料用)がたくさん転がっていました。 トルコ5日目はエーゲ海に浮かぶアイワルク・ジュンダ島のホテルに一泊です。 |

|

| ◆トロイ戦争は10年にわたって続いたギリシャとトロイの戦争。 『木馬だけ残し撤退したと思わせたギリシャ軍に対し、トロイ側は勝ったと思い込んで町の門を壊してその木馬を町に引き込み、酒宴をはる。夜陰に乗じて戻ってきたギリシャ軍は、木馬の中に隠れていた50人の兵士たちと力を合わせてトロイを滅ぼしました。』 古代ギリシャの詩人ホメロスの叙事詩「イーリアス」に描かれ、伝説とされていたトロイ戦争を実話と信じたドイツの考古学者シュリーマンが、長い年月をかけてトロイ遺跡の発掘に成功し、出土品の多くをドイツに持ち帰ってしまったようです。 |

|

| ●木馬の中に入りましたが、階段は急で狭いので手すりにつかまりながらです。写真では大きさがわかりませんが、50人も潜んでいたのですから結構広く、上にもうひとつ部屋があります。 |

|

|

| ●トロイの遺跡は他の場所に比べると派手さはありませんが、興亡を繰り返した数時代の遺跡が重なり合って層をなしており、現在もゆっくり発掘・調査が行われています。全部で9層にも重なっているそうで、第9市(ローマ時代)の聖域や劇場跡が見られます。 |

| ●トルコでは一日何杯もチャイを飲み、これがないと何も始まりません。チャイを飲みながら仕事をし、チャイを飲みながら談笑します。もちろん食事の時にもチャイ。私もすっかりチャイにはまり、イスタンブールのグランドバザールでチャイ専用の小さなグラスとお盆を買い、帰国後も毎日チャイをして楽しんでいます。紅茶のような味でとてもおいしいですよ。手前のお菓子はトルコ菓子です。我が家のお客様にも味わっていただいています。是非チャイを飲みにお越しください。 |

|

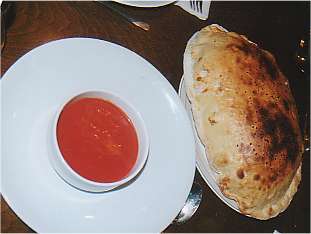

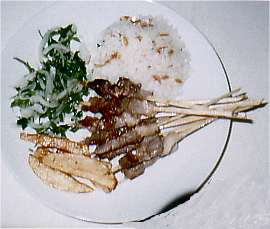

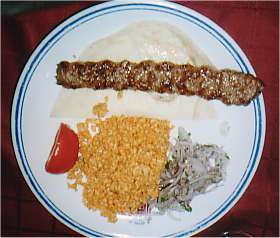

| ●世界三大料理の一つといわれているトルコ料理。中近東からアフリカ、ヨーロッパまでを支配したオスマントルコ帝国の500年の歴史が料理の幅を形作ったとか。 スープに始まり、前菜、メインの料理、最後のデザートは甘いケーキやライスプリンなどでしめます。スープはトマトやレンズ豆、ヨーグルトやお米などをふんだんに使い、まろやかでとっても美味しいです。30㎝ほどの長さで風船のように高く膨らんでいるふっくらパン(私が命名)が、おいしかったエジプトのアエーシェのような味わいで、ちぎりながらスープと一緒に食べるといくらでも食べられます。 メインはシシケバブ(羊肉をトマトや青トウガラシなどと串に刺してグリルしたもの)、キヨフテ(ひき肉のダンゴ)や魚などに野菜やピラフがついてきます。ピラフにはそれぞれ貝柱、サフラン、チキン、人参、松の実などが入って味がついており日本のお米のようにとても食べやすく、メインの付け合せになっているようです。 デザートはパクラウ(非常に甘い)やライスミルクプリンのグラタン、チョコムース、ライスヨーグルトなどいろいろあります。イスラム圏で唯一政教分離を果たした国だけにお酒もOK。世界三大料理のトルコ料理は「絶対美味しい!!」というのが実感です。 ほんの一部しか紹介できませんが、写真に取りましたのでご覧ください。 |

ドネルケバブ |

ふっくらパンとスープ |

シシケバブ

|

ビーフシチュー |

タラのグリル |

マトンの煮込み

|

チキンのグリル |

串焼き |

タラのてんぷら

|

キヨフテ |

野菜いっぱいのトマトスープ |

きれいな果物がいっぱい

|