| 表紙写真のコレクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これは亡父の描いたスケッチで、私が好きな絵の一つです。大学で学位を得た後、父が最初に赴任したのが青森県五所川原の病院でした。そこで母と出会って結婚し私が生まれたわけですが、津軽のうちでも深浦をとりわけ愛しておりました。病でいよいよ余命幾ばくもないときに、どこか行きたいところがあるか尋ねると、真っ先に深浦と答えるので、体力的に無理かなと思いながらも車に乗せて初秋の津軽をゆっくりと巡りました。とても満足して翌年の早春に逝きました。生前は開業も一緒にしてやれなかった私でしたが、これだけは少し親孝行したと思っています。(H18.2.6)

「愛子」と書いて“あやし”と読みます。仙台と山形を結ぶJR仙山線にある駅名は、難訓駅の代表としてよく試験に出題されるとJR社員に聞いたことがありました。愛子駅はまた、数ある駅の中でも幸福駅(北海道)などとともに縁起の良い駅名にあげられていて、子供の欲しい夫婦や赤ちゃんが誕生した夫婦から郵送による購入希望も絶えないそうで、多いときで月平均100枚前後が売れるといいます。とりわけ「愛子駅発~天童駅(山形県)行き」の切符が人気だとか。四年まえ、皇太子ご一家に愛子さまがお生まれになった時には爆発的なブームになりました。さて、愛子付近は仙台の西に広がる田園地帯ですが、最近はベッドダウンとして人口も増えてきました。仙台市内より雪は深く、春の訪れもその分だけ遅いのですが、3月ともなると青空が冴えわたり、残雪の間にはフキノトウも顔をのぞかせます。ここでは雑木林の芽吹きや青葉、そして紅葉や落葉に身近な四季の移りかわりを感じることができます。こうして、また楽しみな一年が始まります。言い忘れましたが、ここ愛子に「ふるさとの玩具」の家があるのです。(H18.2.13)

1月中旬になれば全国各地の天神様で「ウソ替え」の神事があります。それに因んだウソ(雀の仲間の鳥)の玩具です。「ウソ替え」は、“ウソが替えられてマコトになる”の洒落に由来します。太宰府天満宮(福岡県)では神社から授与されたウソを、参詣人が酉の刻に暗闇で交換し合い、金色のウソに当たったものにはご利益があるとされました。現在では目立たぬよう印の付いたウソに当たれば、金色のウソと替えてもらえるようになりました。亀戸天満宮(東京都)もかつては参詣人同士で交換し合うものでしたが、現在では参詣人が持参した前年のウソを神主が受け取り、別なウソを替え渡すようになっています。於保多神社(富山県)や滝宮天満宮(香川県)では授与されるウソにそれぞれ番号が付いており、参詣人同士が交換し合ったのち神主によって当たり番号札が釣り上げられ、当選者には金色のウソが与えられます。写真前列は土製で、左から於保多神社、桜天神社(愛知県)、大阪天満宮(大阪府)のウソ。後列は木製で、左から潮江天満宮(高知県)、道明寺天満宮(大阪府)、滝宮天満宮、大宰府天満宮、七尾天神社(愛知県)、五条天神社(東京都)のウソ。(H17.1.7)

家のそばに江戸時代から松川だるまを作っている「本郷だるま屋」があります。9代目の本郷けさのさんは今年83歳になりますが、今なお現役の職人です。だるま作りは家族ぐるみの仕事です。けさのさんの2人の息子さんは会社勤めなので、普段はお嫁さん達と一緒にだるまを作っていますが、休みの日には息子さん達も手伝います。とくに大型だるまの製作は力のいる仕事なので、やはり息子さんが頼りのようです。松川だるまが出来上がるまでには、実に30以上もの工程が必要です。木型に和紙を張る、天日干しする、木型からだるまを外す、だるまの胸に付ける飾りを作る、だるまの底に起き上がりの重りを付ける、胸の飾りを張り付ける、色を塗って顔を描く、等々。暮までだるま作りに追われる本郷家ですが、お正月が過ぎるともう次のだるま作りが始まるのです。(H17.11.10)

宮城県仙台市の木下駒(左)、青森県八戸市の八幡駒(中)、福島県郡山市の三春駒(右)を日本の三駒と呼びます。抽象化されたフォルムは寸部の隙もなく、見事なものです。いずれも馬産地として有名であった東北の地に生まれました。たてがみと尻尾には本毛が使われています。木下駒の高さ14cm。(H16.2.12)

30年ものあいだ郷土玩具愛好会の機関紙を発行してくださっているHさんは、京都の東寺(教王護国寺)門前にお住まいです。元来のご商売は陶器店でしたが、趣味が嵩じていつの間にか郷土玩具を並べるお店になってしまいました。私も京都に用がある時などお寄りしてみますが、そのたびに四季折々の顔をみせる東寺の庭園を眺めるのが楽しみです。仙台とは違い4月の京都はもう初夏の陽気です。満開の桜が既に色濃い若葉の緑に映えてとても印象的でした。(H17.5.1)

8月、東北は夏祭りの季節を迎えます。そして祭りに欠かせないのが蝋燭を灯した燈篭や提灯です。和紙を透かして見える光は優しく、また頼りなげです。一方、大がかりな燈篭や提灯の山車はそれ自体が祭りの呼び物となります。その光は明るく力強く、短い夏を惜しむ雪国の人々を一瞬ではありますが熱狂させます。青森のねぶたや弘前のねぷた、秋田の竿灯、能代の眠流しがその代表でしょう。さて、写真は母のふるさと、青森県深浦町の夏祭りのひとこまです。子供達は思い思いの絵柄で燈篭を作り、町はずれにある古刹の門前に飾ります。また、子供会単位で小さなねぶたも作ります。浜に住む子供は“海の子ねぶた”、岡の町に住む子供は“岡の子ねぶた”を作るのです。小さくても本格的な出来栄えです。ねぶたと一緒に町を練り歩く時、子供達はみな元気で誇らしげです。でも、見物人も居ない、街灯も無い暗い夜道を行く時、ねぶたを引く子供達の意気は上がらなくなります。そんな時は付き添う大人達が代わりに“ヤーレヤーレ“と声を張り上げて子供達を励まします。笛と太鼓の音を残しながら闇のなかを去って行くねぶたの灯りを見ていると、ああ今年の夏も終わったなと思うのです。(H17.7.23)

正月14日夜、仙台の各神社では松飾りや注連縄(しめなわ)、だるまなどを大きな御神火で焚き上げる「松焚(どんと)祭」と呼ばれる行事があります。とくに、国宝の大崎八幡宮では、男衆の裸参り(これは新酒の出来を祈る杜氏の参拝から始まったということです)も繰り出し、境内は夜通し大賑わいです。仙台では昔から「七転び八起き」に因み、だるまは神棚に必ず八個飾ることになっていました。そして、一番古いだるまを燃やし、代わりに前の年より一回り大きいだるまを買って帰るのが「松焚祭」の習わしです。現在「松焚祭」に店を出すだるま屋は三軒のみ。何十軒と店が並ぶ白河(福島県)や高崎(群馬県)のだるま市に比べるとちょっと寂しいのですが、だるまの派手さと威勢のよい売り声は決して引けをとりません。(H18.2.6)

毎年5月の第3日曜日、仙台では青葉祭が開かれます。元々は伊達政宗公を祭る青葉神社の大祭だったのですが、昭和40年代後半に交通事情で中断。昭和60年に市民参加型の祭として復活しました。今年もさる21日、晴天のもと90万人の人出で賑わいました。祭の中心は11台を数える大型の山車と雀踊りです。仙台の雀踊りは、慶長8年(1603年)、仙台城新築移転の儀式の宴席で、泉州・堺(現在の大阪府堺市)から来ていた石工たちが、即興で披露した踊りにはじまるといわれています。両手に持った扇子で雀の姿を真似ながら群舞する様は圧巻です。祭の広場には松川だるま、仙台城、それに横綱谷風の大きな張りぼても飾られました。この谷風人形は先代の堤人形作者、芳賀佐五郎が考案した型です。佐五郎は大正13年ごろ、伝統的な堤人形“古代堤”の長所を崩さずに時代の趣向に合う人形の制作を目指し、博多人形師について研究を重ねた末に“新堤”を創案しました。 “新堤”には、ほかに鍾馗などの節句人形、般若などの能面や政宗公などがあります。(H18.5.28)

秋祭シーズンたけなわです。山形県河北町の谷地八幡宮でも例祭のどんが祭が開かれました。“どんが”とは奇妙な名前ですが、むかし遊女が乗った祭囃子屋台のお囃子の音に由来するということです。従来は曜日に関わらず9月14~17日にとり行われていました。しかし、御多分に漏れず観光客と参加者との都合から、最近は敬老の日を含む三連休での開催となっています。祭の呼び物は奴行列に始まる御輿渡御、各町内から出される囃子屋台の巡演、そして八幡宮神職を勤める林家伝承の舞楽の奉奏です。写真は散手(さんじゅ)という演目で、敵軍を打ち破ったときの喜びを表現したものといわれています。もう一つ、どんが祭で嬉しいのは、定番の屋台に混じって、今では珍しくなった飴細工の店や藁細工の店が出ることです。そこで見つけた藁で作られた雄雄しい鶏は干支の鶏10で紹介します。(H18.9.18)

12月初め、米沢市郊外にある笹野観音堂を訪ねました。付近の畑はすでに一面雪に覆われており、境内の建物も全体が雪囲いされていて、重厚な茅葺き屋根のお堂の姿を見ることはできませんでした。帰りに山門脇にある笹野彫りのお店を訪ねました。作者はお留守で、奥さんが絵付けをしているところでした。千年以上にわたり笹野部落の農民の手によって受け継がれてきた笹野彫りは、もともと旧暦12月17日(現在では1月17日)に行われる笹野観音堂の年越し祭りに売られる信仰玩具でした。野性のコシアブラ(土地ではアブランコと呼ぶ)の木を乾燥し、サルキリやチヂレという独特の刃物で削り、簡単な彩色を施したものです。ちなみに、コシアブラの芽は天麩羅や和え物にすると美味なので、最近は栽培もされているようです。笹野彫りは“お鷹ぽっぽ”(山形県の玩具10)が有名ですが、毎年干支ものの新作も創られています。今年もイノシシと瓜坊の親子が店先に並びました。(H18.12.10)

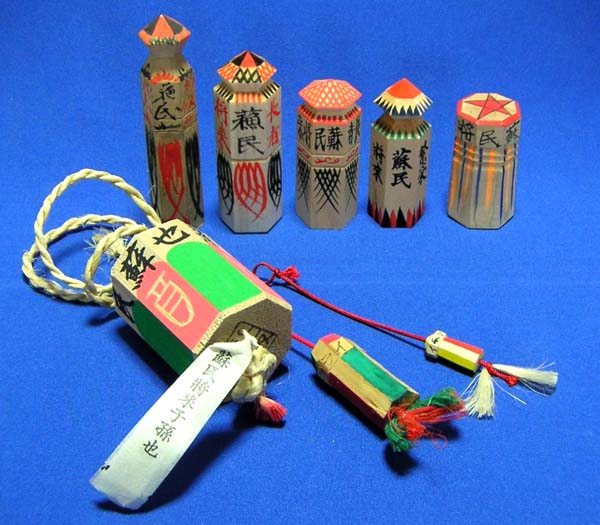

正月や旧正月には、各地の社寺で蘇民将来(そみんしょうらい)と呼ばれる疫病よけの護符が授与されます。護符は木製で六角柱か八角柱状のものが多いのですが、板状や藁製、紙製のものも見受けられます。護符には「蘇民将来子孫門戸也(人也)」という文字が書き込まれていますが、その謂れについて、備後国風土記に次のような話があるそうです。「あるとき、身をやつした神様が旅の途中で一夜の宿を求めたところ、裕福な弟の巨旦(且)将来(こたんしょうらい)はそれを拒み、貧しい兄の蘇民将来は快く宿を提供した。後に神様は、兄の蘇民将来とその家族には災いを逃れる術を教える一方、弟の巨旦将来一家はみな殺しにした。それ以来、疫病が流行したときには厄除けの呪文として“(我は)蘇民将来の子孫なり”と唱えるようになった。」写真前列は吊り下げ型蘇民将来で、左より八坂神社(京都市)、道祖神社(宮城県名取市)、陸奥国分寺(宮城県仙台市)のもの。後列は立型で、左より竹寺(埼玉県飯能市、高さ12cm)、信濃国分寺(長野県上田市)、津島神社(愛知県津島市)、祗園神社(兵庫県神戸市)、笹野観音堂(山形県米沢市)のもの。なお、信濃国分寺では正月8日に限って、七福神が美しく描かれた絵入りの蘇民将来が頒布されますが、人気が高く、たちまち売り切れてしまいます。(H19.2.7)。

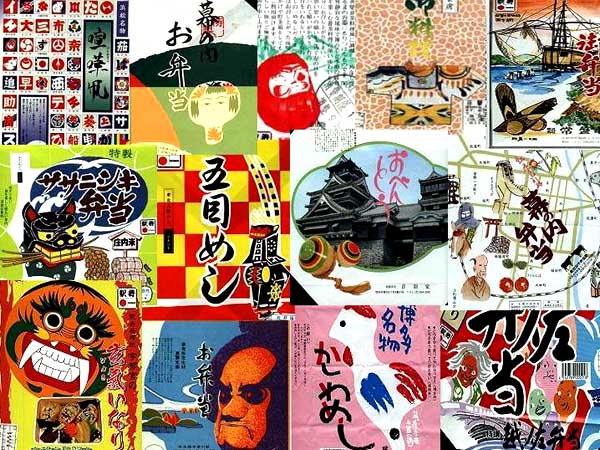

私の場合、郷土玩具を求める旅といえば鉄道の旅に決まっていたので、旅先で駅弁を食べるのも楽しみであった。三食とも駅弁という日もあった。いつしか、郷土玩具の副産物(?)として駅弁の掛け紙(包装紙)も溜まっていき、今では分厚いファイルになっている。駅弁の食材には各地の特産物が使われることが多く、賭け紙にはその説明が書かれている。また、名所旧跡案内や地図などもよく載っているので、口をモグモグさせながらそれらに見入った。ときには郷土玩具のイラスト入り掛け紙にも出会うことがある。そんなときには「親の仇」とばかり駅弁の衝動買いをしてしまうので、一日四食になったこともあった。 最近は列車もスピードアップし、駅弁を食べる間も無く目的地に着いてしまうし、停車時間や待ち時間もわずかだから、駅弁を買うタイミングが難しい。というわけで、車窓から立ち売りを呼び止めて駅弁を買い込む光景は過去のものとなった。また、駅弁の包みも掛け紙と掛け紐から、より製造コストの安いボール箱包装が主流となったのも味気無いことである。 写真は上段左より浜松の凧(静岡県)、鳴子のこけし(宮城県)、高崎のだるま(群馬県)、村松虚空蔵の真弓馬(茨城県)、杵島の一刀彫(佐賀県)。中段左より酒田の獅子頭(山形県)、花巻の鹿踊り(岩手県)、熊本の肥後こま(熊本県)、米沢のお鷹ぽっぽ(山形県)。下段左より宇都宮の干瓢面(栃木県)、中津川の恵那文楽人形(岐阜県)、赤坂のにわとり笛(福岡県)、佐渡ののろま人形(新潟県)。(H19.9.30)

明けましておめでとうございます。元日の新聞を広げますと、今年も干支の鼠をとりあげた記事が目につきます。テレビをつけても動物の主役は鼠で、かわいいペットの紹介もあれば、体重65kgにもなる鼠の仲間、カピパラも登場していました。こうして干支の動物たちは12年に一度ずつ脚光を浴びるわけですが、正月に限らず干支の動物名で生まれ年を言ったり、その人の性格を生まれ年の動物になぞらえたりしますから、干支は私たちの生活に深く根ざした存在です。 もともと「十二支」は、季節の推移に従う万物の変化を表した中国古来のもので、月の満ち欠けを指し示したものとも言われています。それが、物を数える順序記号である「十干」と組み合わされて「干支(えと)」となって暦に利用されるようになりました。ここから、十二支は時刻や方角も示すことになったわけです。実は、それぞれの動物たちが何時どのようにして十二支に割り当てられたかはよく分かっていません。しかし、十二支が時間と空間を区分するとなると、人間の運勢にも関係すると考えるようになるのは自然です。そこに迷信の生まれる素地がありました。 鼠年の人は物をかじる性質がある、猿年の子供には頭の良い身軽なものが多い、猿年には結婚するな(“去る”心配がある)、虎年もいけない(百年行って“帰る”心配がある)。果ては、丙午(ひのえうま)生まれの娘は火の燃えるように気性が烈しいから、相手を食い殺すかもしれないし火災の心配もあるので結婚するな、などという実に有害なものまであります(諸橋轍次「十二支物語」、大修館、1968年)。実際、丙午の年にはお産が減るという傾向は最近(1966年)でもあったようです。 最後に子年に因み、なぞなぞを一つ。確か、小学校の先生が出してくれた問題です。「子子子、子子子、子子子、子子子」さあ、何と読むのでしょうか?(H20.1.5)

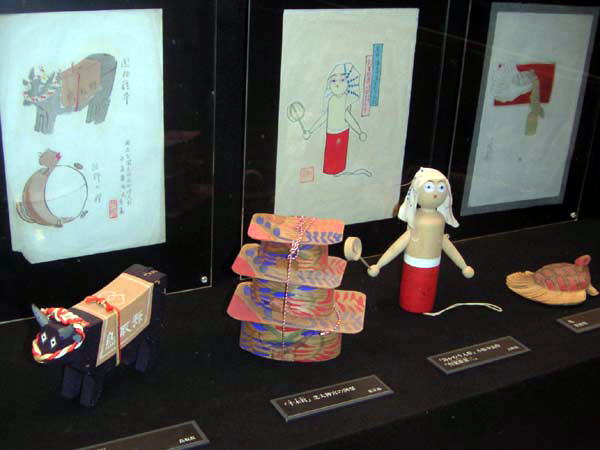

所用で島根県松江市に行くはずが、折からの悪天候で飛行機が欠航、やむを得ず隣県の米子空港に降りることになりました。このチャンスを逃す手はありません。土砂降りのなか、板 祐生(いたゆうせい)のコレクションを見に「祐生出会いの館」(鳥取県南部町)を訪れました。板 祐生(1889-1956)は同地で教員をしながら、教材作りに使う謄写版(ガリ版)を利用して孔版画を制作しました。題材の多くは自ら収集した郷土玩具です。博物館ではモチーフの郷土玩具と作品が並べて展示してありました。祐生は郷土玩具のほかにも箸袋、駅弁の掛け紙、菓子の栞、ポスターなど様々なコレクションを残しています。これら庶民文化財ともいうべきものの数は4万点に上り、多くは未整理のままということでした。(H20.5.6)

絵馬は寺社詣でには欠かせないものです。当初は画題も奉納すべき馬の姿でしたが、時代が下るにつれて神仏に祈願する内容を直截的に描いたものへと変化して行きました(岩手県の玩具06)。絵馬の今日的意義は、“希望の表白”(石子順造「小絵馬図譜」、芳賀書店、1972年)、つまり「お願いした件、忘れないでね」という証文に過ぎないのかもしれません。とはいえ、掲げられた絵馬からは善男善女の一途な願いが汲みとれて興味深いものがあります。(H20.7.28)  写真1:雑司ヶ谷鬼子母神(東京都豊島区)。鮮やかな柘榴絵馬が本堂いっぱいに掲げられている風景はとても美しいものです。鬼子母神の漢字にご注目。改心した「鬼」にはツノがありません。東京都の玩具16もご覧下さい。  写真2:宮乃咩神社(東京都府中市)。女一人拝みは安産の願いを、母子拝みは安産のお礼を示しています。脇に見えるのは底に穴の開いた柄杓(ひしゃく)。祈願成就の際に絵馬と一緒に奉納する慣わしです。東京都の玩具17を参照下さい。  写真3:清水寺乳父観音(福岡県瀬高町)。母乳に効験ある観音を祀っており、乳房を象った絵馬を奉納して順調な母乳の出を願います。祈願成就のお礼として、子供に乳を含ませた絵馬を奉納する慣わしも以前にはあったようです。

愛子(あやし)では夜に「ドサッ、ゴロゴロゴロ」という音で目を覚ますことがあります。栗の実が屋根に落ちて転がる音です。布団でその音を聞くと「明日は早起きしなくては」と思います。落ちた栗を虫が見つけて喰う前に拾ってしまわなければならないからです。自生している栗なので実は小さいのですが、味は良いので、秋は虫との早起き競争です。ミョウガも自生しています。生長が速く、あっという間に花になるので、収穫はこれまたミョウガと競争です。(H20.10.3)

今年も“光のページェント(pageant)”の季節となりました。昭和61年から仙台市民に親しまれている暮の風物詩で、大通りのケヤキ並木200本が60万個の電球で飾られます。消費エネルギーもバイオマスを原料にした“グリーン電力”でまかなわれるとか。また、今年は市役所前の広場にスケートリンクも設営され、市民がイルミネーションのなかでスケートを楽しんでいます。仙台はわが国フィギュアスケート発祥の地でもあるのです。(H20.12.12)

ナンテン(南天)は“難を転ず”に通じることから、縁起のよい植物とされています。また、民間療法では実を煎じて咳止めや咽喉の薬にしたり、葉を煎じて切り傷に塗ったりしました。暮の28日、仙台はこの冬一番の積雪でしたが、赤いナンテンの実が白い雪に映えてとても綺麗でした。みなさん、良いお年をお迎えください。(H20.12.31)

初市は文字通り新年初めての市をいうので、正月早々のだるま市などがそれに当たるところもあるでしょう。しかし、春の農作業の始まりを前に必要な農具や生活物資の調達をするという本来の目的から、2月か3月に開催されるところが多いようです。ここ福岡県大牟田市の「三池初市」も毎年3月1日と2日に開かれ、鍬、鎌、包丁などの刃物類、笊や味噌漉しなどの竹製品、野菜や果樹の苗などを売る露店が出て大いに賑わいます。その一角で、三池地方の郷土玩具であるキジ馬や竹虎、花でぼ(花籠)、大蛇山(夏祭りの山車のミニチュア)、コマや鶯笛などが売られているのを見つけたのは嬉しいことでした。また、初市には赤坂土人形(筑後市)の作者、野口さんの姿もありました。本業(?)の飴売りでの出店でした。うかがうところ、土笛や土人形は持ってきても売れないのだそうです。  だるま市は別として、各地の市や祭に手作りの郷土玩具が並ぶことは珍しくなりました。東北地方でも山形県河北町(写真上)(山形県30)、秋田県湯沢市(下)などでわずかに見られるのみです。いつまでも続いてほしい光景です。(H21.3.8)

男の子の健やかな成長を願う端午の節句の行事「唐カラ船祭り」。鹿児島県南さつま市坊津地域泊地区で毎年盛大に行われています。唐カラ船は坊津町と中国との貿易船をかたどった木製の玩具で、帆は色鮮やかな布が張られ、帆綱には申(猿)の子と称する人形が飾られています(「市報みなみさつま」2009年6月号より許可にて転載)。詳しくは船玩具11をご覧ください。(H21.7.14)

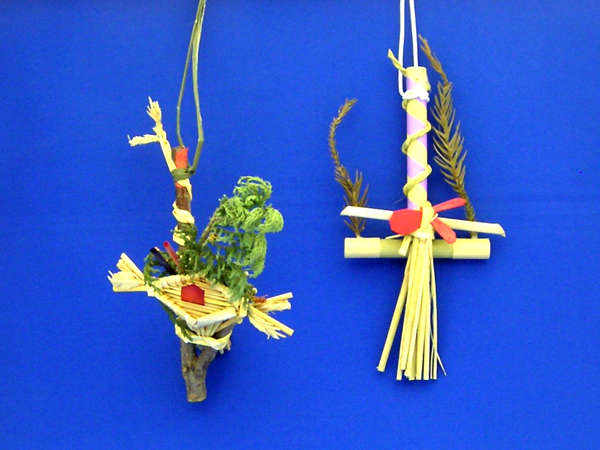

毎年8月6日から3日間行われる仙台の七夕祭り。豪華な飾り付けで全国的にも有名ですが、戦前までは各戸で七夕竹を立てて祝う素朴な行事だったようです。それが戦後になって、商店街の復興と観光客の誘致を目指そうと全市的な規模で行われるようになりました。仙台では毎年夏になると紙店や文具店の店頭に色とりどりの染紙や色紙が並びます。七夕竹に吊るす笹飾り“七つ飾り”の材料です。ところで、七つ飾り一つ一つには意味があり、紙細工の仕方にも決まりがあります。1)短冊:歌や書の上達を願う。片側を細く鋏を入れて観世よりとして笹に結ぶ。2)吹流し:機織や技芸の上達を願う。経木を曲げて輪を作りその周囲に貼り付ける。3)折鶴:延命長寿を祈るのだから、数は多いのが良い。4)投網:豊漁豊作を願う。縦折にした紙に切れ込みを入れ、イチジクを逆さにした形を作る。5)屑篭:節約の大切さを養う。作り方は投網と同じだが、中に色紙の裁ち屑を入れる。6)巾着:富貴を願う。形を大きくし、金や銀の色紙を使う。7)紙衣:裁縫や技芸の上達を願う。袖の付いた四ツ身のもので、笹竹の尖端に掛けるため目立つ色にする(三原良吉「仙台七夕と盆まつり」、宝文堂、1971年)。写真は老舗の紙屋さんが手作りで製作している七つ飾りのミニチュアです(高さ30cm)。(H21.7.27)

旧仙台領(宮城県、岩手県南部)の古い農家などで、煤けて真っ黒な顔をした大きな面が土間の柱に掛けてあるのを見かけることがあります。竈神(かまがみ)さまと呼ばれる火災除け、魔除けの神です。木、土、まれに紙を材料にして作られました。なかには鮑の貝殻や瀬戸物をはめ込んで両目を光らせたものもあり、なかなか凄みのある顔をしています。面を竃(かまど)の神とする風習は日本でもこの地域独特のものです。これらの面は家を新築した際に大工や左官が作ったといわれています。福分を授かった嫁を追い出したために零落した男が、その後富裕になった女の家の竈焚き男に成り下がり、竈の前で死んだのを祀られたという話、いわゆるヒットコ(火男)伝承に由来しています(竹内利美「日本の民俗4宮城」第一法規、1974年)。この話はすでに室町初期の書物に載っており、謡曲の題材にもなっていますので、狂言面の空吹き(うそぶき)、神楽面では俗にヒョットコと呼ばれる面にも連なるものかもしれません。一方、宮城県にはヘソから金の粒を出して正直な爺さまに福をもたらした童子、ヒョウトク(ショウトクともいう)の昔話「ヘソ突き長者」があります(山田野理夫「宮城の民話」未来社、1959年など)。結局、ヒョウトクは欲張りな婆さまに無理にヘソをいじられて死んでしまいますが、悲しんだ爺さまがヒョウトクの顔を面に彫って竃の上に掛けて祀ったというお話です。ヒョウトクは不細工な顔をした童子だったそうで、こちらを竈神さまの起源とする説もあります。上図は松川だるま(宮城県07)の作者による張子製の竈神さま(高さ32cm)。下図は左が木製(宮城県柴田町)、右が土壁製(宮城県村田町)の竈神さま(いずれも高さ45cm)。(H21.10.4)

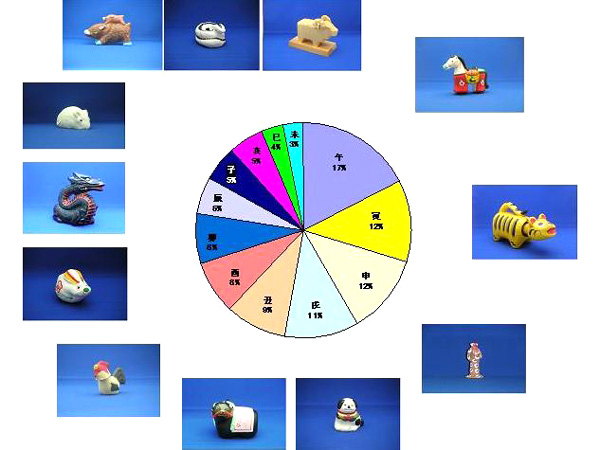

来年(平成22年)のエトは虎です。年賀切手の図柄は郷土玩具からとられるのが恒例ですが、今度は静岡と金沢の虎(いずれも張子)が選ばれました。ところで、十二支の郷土玩具には何が多いのでしょうか。成書には答えが見あたらなかったので、とりあえず手近にある私のコレクションを動物別に集計してみました。なお、“鼠と大黒”など組物は除きました。その結果、トップは馬で17%を占めていました。牛とならび古くから家畜として身近な動物ですから当然でしょう。牛よりダンゼン馬が多いのは、私が東北地方に住んでいて馬玩具を手に入れ易いという偏りのせいかもしれません。実際、馬玩具は関東以北に、牛玩具は西日本に多いといわれています。猿や犬も慣れ親しんだ動物なので不思議がないのですが、日本に居ないはずの虎が堂々2位にランクインしていました。それは、「異国の猛獣をみごとに玩具化し、“張子の虎“というユーモラスな作品に仕立てたのが大きな力になった」ゆえといえそうです(斎藤良輔「十二支(郷土玩具から)」朝日新聞社、1971年)。一方、玩具化しにくい蛇や、日本人には馴染みのない羊の玩具が少ないのは予想通りでした。「干支の虎」については特集をご覧下さい。(H21.11.15)

梅・桃・桜の花が一度に咲くことから三春と名付けられた町で、今年もだるま市が開かれました。頭が扁平で派手な顔立ちをした三春だるま(福島県01)のほか、今年の干支である張子の虎、ヒョットコ祝踊りの張子面、さらには福島のまさる(猿07)や白河だるま(福島県02)などが店いっぱいに並んでいました。だるまは前年より一回り大きなものを買い求めるのが慣わし。夕方になると売り手はどうしても売り急ぎますから、買い手はその辺を心得ていて価格交渉をします。でも、良いだるまは早いうちに売れてしまうこともあるので駆け引きが難しいところです。今年は笹に張子の鯛と虎とを吊り下げた新手の縁起物も売られていました。「目出鯛寅」でメデタイガーと呼ぶのだそうです。(H22.1.18)

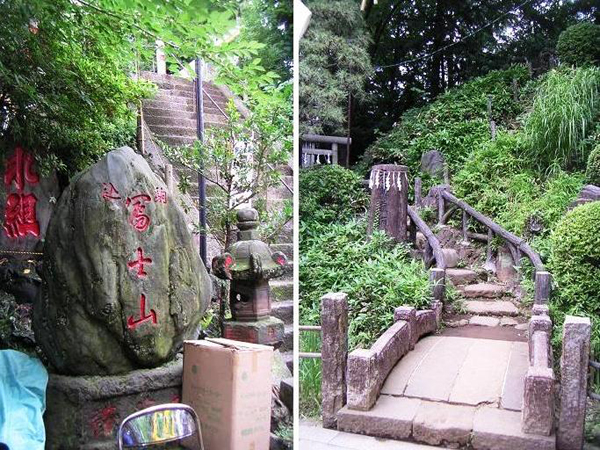

富士山をはじめ、神を祀る多くの山々では7月1日に山開きが行われます。富士信仰が盛んになった江戸中期、本物の富士山まで行けない庶民のために、市中にはミニチュアの富士山も築かれました。塚の一部には富士山から運んだ土や溶岩石をつかい、登山道(といってもせいぜい十数mほどですが)にも5合目、7合目などと標し、山頂には小祠をつくって神を祀りました。都内には現在も五十ほどの富士塚が残されています。写真左は駒込富士(文京区)。もともと在った古墳を利用しており、富士神社社殿への石段が登山道になっています。右は千駄ヶ谷富士(渋谷区)。円墳状に土を盛り上げ、土を採掘した跡は池に設えてあります。  昔から富士塚の山開きには神社の祭があり、疫病除けのお守りとして麦藁蛇(神龍)が授与されました。その由来はハッキリしませんが、“富士越えの龍“の図からヒントを得たという説があります(酒井健「江戸おもちゃ考」創拓社、1980年)。写真は左が駒込富士神社、右が浅草富士神社の麦藁蛇です。赤い舌が覗いているところでようやく蛇と分かるくらい。なかなか想像力が要りますね。(H22.7.21)

私の住む宮城県は「海」・「山」・「大地」の恩恵に育まれたところで、毎年秋の今ごろ県内の多彩な「味」や「技」が一堂に会する収穫祭「みやぎまるごとフェスティバル」が開かれます。今年も出掛けてみました。米、野菜、果物の品評会や清酒の鑑評会があるやら、今が旬の「はらこ飯」(鮭の煮汁で炊いたご飯にイクラを散らす郷土料理)や牡蠣の殻焼きの店が出るやらで、大勢の人達で賑わっていました。私のお目当ては職人技が間近に見られる「巧のコーナー」です。埋もれ木細工、堆朱、竹細工など宮城県の伝統工芸品に混じって、木地玩具や堤人形の展示と実演もありました。以前から話には聞いていた「鳴子縁起マトリョーシカ」にも初めて出会いました。白樺で作るロシアのマトリョーシカの木地に鳴子こけしの工人が絵付けしたもので、どれも入れ子になっています。安産マト、招き猫マト、おみくじマト、フクロウマトなど種類もイロイロでした。隣で絵付けをしていた堤人形の作者にもお話を聞きました。来年の干支人形は縁起のいい“波乗り兎”(大と小)と、子兎が乳を飲んでいる可愛らしい“親子兎”だそうです。この一角はもうすっかり正月気分でした。(H22.10.22)

仙台地方にはさまざまな祝いの日がある。とりわけ正月と盆には最も重要な行事が集中し、盛大に行なわれる。1月14日の年取り(小正月)もその一つで、豊作を祈って稲の実りに見立てた団子木(だんごぎ)を飾る。団子は米粉を丸めて作り、食紅で色を付けて紅白にする。ミズキの木いっぱいに団子を付けた団子木が大黒柱や居間に飾られている様子は見事である。土地によっては木に色とりどりの餅片を付けた餅花を飾る。また、養蚕の盛んな土地では団子のかわりに最中の皮でできた繭(まゆ)玉を飾るところもある。近年は団子や餅花、繭玉に加えて、縁起物の鯛や宝船、打ち出の小槌なども吊り下げるようになり、いっそう賑やかなものになった。(H23.2.11)   その縁起物も今では紙に印刷したものが多くなった。しかし、昔ながらにこれらも最中の皮で作っているところもある。写真は長野市の縁起物。全部で26種類ある。定番の大判小判や鯛に混じり土地に因んだりんごの飾りもあって、和製クリスマスツリーといったところか。狐面は初午用で高さ10cm。(H23.2.12)

早いもので、3月11日に発生した東日本大震災から100日が経過しました。予想もしなかった大津波の襲来もあって、死者行方不明者が2万3千人を超す未曾有の大災害です。被災された方々には謹んでお見舞いを申し上げます。 筆者は仙台市に住んでいますが、幸い被災を免れることができました。しかし、本震に加えて一ヵ月後に起きた大きな余震のために、集めていた郷土玩具が大分壊れてしまいました。そのほとんどは土人形の類です。 土人形の第一の欠点は破損しやすいこと。また、運送の便を考えると重いことも商品としては欠点といえます。人や馬が物を運んでいた時代ではいっそうでしょう。張子は土人形の改良型として生まれてきたものです。したがって、歴史も土人形を遡ることはありません。張子は型に紙を張り重ね、乾燥したあと型から抜き取り、彩色して作ります。紙だから割れないし、中は空洞だから軽い。昔の商人にとって、丈夫で軽い張子の出現は定めし歓迎されたに違いありません。 写真は今回の地震でも破損しないで残った仙台張子“鯉掴み”(鯉担ぎ)です(高さ19cm)。しかし残念なことに、この原型となった堤人形は欠けてしまいました(宮城県01)。震災に遭い、改めて張子の丈夫さを実感した次第です。(H23.6/20)

まだ残暑の厳しい9月11日、芝大神宮(東京都港区)で秋の例大祭が始まりました。神前には山のように積まれた生姜が奉納されています。この祭りは近郷で作られた生姜をお供えしたことに起因し、別名“生姜祭”ともいわれるからです。今は都会の真ん中で生姜を栽培する農家もありませんから、神前の生姜は高知県産でした。古くより生姜は「穢悪を去り神明に通ず」といわれ、薬用としても重用されてきました。神社に供えられた生姜を食べれば風邪をひかないとされ、今日も神子が小絵馬のついた“神明生姜”を授与していました(その絵馬には江戸時代の生姜祭の賑わいが描かれています)。“神明生姜”は根ばかりの生姜なので、縁起良く“根勝ち生姜“とも言います。甘酢漬けのほか生のまま味噌をつけて食べても美味しい。なお、こちらは千葉県産でした。祭りは11日の神輿宮出しから始まり、16日の大祭祭儀を中心に狂言や舞楽、踊りなどが奉納されて21日まで続くので、俗に“芝神明のだらだら祭り”と呼ばれています。17日の縁日には千木筥(ちぎばこ)(東京都22)を売る店が出たり制作の実演があったりして賑わいます。(H23.9.19)

旧い暦では1月の望(もち、満月)の日を正月としたことから、1月14日は小正月と呼ばれます。今年も各地の神社で小正月の伝統行事、「どんと(松焚)祭」(表紙09)がとり行われました。仙台市内の大崎八幡宮でも恒例の注連焚き(しめたき:松飾りやだるまを焚きあげる火祭り)があり、ご神火にあたると1年間無病息災で過ごせるとあって大勢の参拝者が詰めかけました。さらに、職場や学校などから繰り出す裸参りも優に100団体を超え、境内は身動きがとれないほどです。例年にも増す賑わいは、東日本大震災からの1日も早い復興を願ってのことでしょう。お祭りの楽しみの一つに夜店(屋台)巡りがあります。その一軒に仙台駄菓子を売る店があり、そこで昔ながらの「鳩ぱん」を見つけました。八幡宮と縁の深い鳩をかたどった焼き菓子で、「どんと祭」の時にだけ売られる縁起物です。篠竹にお札と一緒に吊り下げられているのですが、以前は日の丸も付いていたように思います。「干支(えと)ぱん」も売っていました。こちらは辰年に因み、タツノオトシゴの形でした。(H24.1.15)

今年の初午(随筆05)は2月3日でした。商売繁盛と火防の守護神である装束稲荷(東京都北区)では初午の日に限って着物の形をした「厄除火伏御守護」の凧を頒けています。これを授かると一生衣裳には不自由しないといわれる有り難い凧で、普段は閑散としている狭い境内もこの日だけは賑わいます。もともと装束稲荷は近くにある王子稲荷神社の摂社(本社と末社との間の社格)で、毎年大晦日には関八州の稲荷のお使者が境内で装束を整えてから王子稲荷へ参詣する場所と語り伝えられる神社です(東京都09)。高さ27㎝。(H24.2.19)

“桃の節句が終わったら、お雛様はさっさと片付けないと娘が嫁に行きそびれる”と言われますが、我が家ではいつまでもダラダラ飾っています。それは、せっかく年に一度梱包を解いて一堂に飾った人形たちを早々に仕舞ってしまうのが惜しいからです。一日でも長く人形を眺めていたいという気持ちは、娘をまだまだ手元に置きたい気持ちに通じるのかもしれません。さて、この堤人形の雛飾り(仙台市)は妻が実家から持参したもので、戦前より母から娘へと代々手渡されてきたものだそうです。人形一つ一つは数cmと小さいのですが、内裏雛、三人官女、五人囃子、随身と三人上戸、それに犬筥(犬04)などがすべて揃って5段飾りになっています(高さ18㎝)。雛祭りはトウに終わりましたが、お雛様の後片付けを遅らすついでに、久しく中断していた特集「雛人形」を再開しました。(H24.3.10)

茅輪(ちのわ)  さて、古くより茅には穢れを祓い災いを除く力があると信じられていますが、その謂れは蘇民将来の話に由来します(表紙13)。神様が蘇民将来に教えた“災いを逃れる術”というのが、実は「茅輪を腰に付けること」だったからです。蘇民将来の護符が吊り下げ型なのもその名残でしょう。写真は赤坂(東京都)の日枝神社で授与される茅輪飾り(直径20㎝)。吊り下げてあるのは人形(ひとがた)や形代(かたしろ)で、参拝者はこれに名前を書いて自らの罪や穢れを移し、神社では神事の後に川や海に流して罪や穢れを祓います。(H24.6.25)

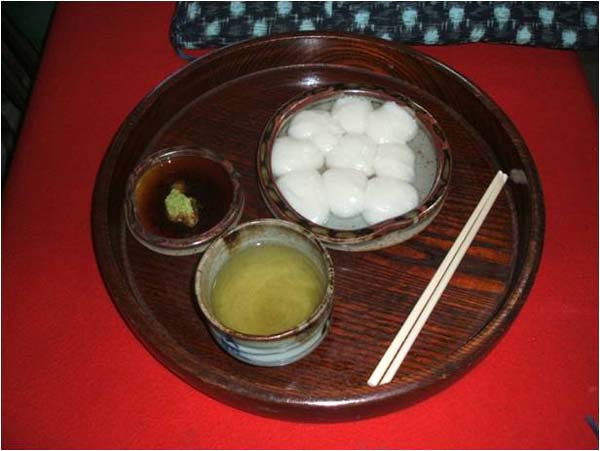

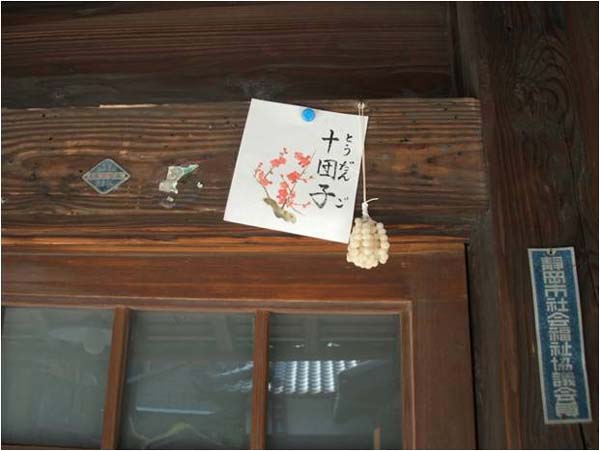

静岡に出張した折、ほんのちょっぴりですが東海道を歩いてみました。静岡市街から国道1号線を西へ辿って安倍川に差し掛かると、橋のたもとに安倍川餅の店が並んでいます。こし餡で包んだ餅や黄粉をまぶした餅が名物ですが、わさび醤油で食べる“からみ餅”もまた美味でした。  餅を食べて英気を養い、安倍川を渡ってさらに西へ行きます。今は静岡市駿河区となった丸子宿を過ぎ、トンネルになる国道と分かれて旧街道の坂道を上って行くと、宇津ノ谷の集落に着きました。途中の慶龍寺には「旅の僧に化身した地蔵菩薩が、峠越えの旅人を襲っていた鬼を騙して団子に変身させ、十粒の玉にして飲み込んで退治した」という言い伝えがあり、厄除けに十(とお)団子を授与しています。こちらは食べられませんが、食べられる十団子は近くの御羽織屋で売っています。秀吉や家康も訪れたという茶店です。家々の軒下にも十団子が吊り下げられていました。(H24.7.25)

近所の神社では今年も収穫を祝う秋季大祭が執り行われ、縁日にはたくさんの出店が軒を並べました。私が子供の頃にはお決まりの屋台に混じって、針金細工屋や飴細工屋などの姿もあり、そこは何時も人だかりがしていました。針金が手品のように自転車やピストルになったり、飴がみるみるうちに動物や花に変身したりするのを見るのは、実に楽しいものでした。彼らの姿が仙台から消えて久しいのですが、お隣り山形県の「谷地どんが祭」(表紙11)では今も飴細工が健在です。飴細工には、空気を入れて膨らます“まやもの”と、鋏(はさみ)を使って形を作る“鋏もの”がありますが、いずれも師匠から弟子へ技術を伝授するため、一定の年期が必要とされます。ことに屋外での仕事ですから、その日の天候、気温、湿度、風の吹き具合などを十分に考えて水飴の火加減を調整するところが難しいとのこと、「飴は生きもの」と言われる所以です(石野久「とりこ飴のじっちゃ」、DIフォト企画、1978年)。現在では飴細工師も全国に数人しかいないそうで、山形の槇登さん(写真、2005年9月どんが祭)は貴重な存在です。なお、飴細工の粘土模型は石橋屋駄菓子資料館(仙台市)で撮影させていただきました。(H24.10.13)

金沢地方伝統の縁起菓子「加賀福徳(ふくとこ)」。米煎餅を割ると、中から小さな土人形が現れます(高さ3㎝)。新年の厄払いと招福の願いを込めて作られるもので、人形は富山市産。七福神のほかにもいろいろな種類があります(富山04)。最中の中には可愛い落雁のお捻りも入っていて、こちらはもちろん食べられます。来年も良い年でありますように。(H24.12.30)

子供のころの縁日の記憶といえば、親から渡されたわずかな小遣いを握りしめながら、参道に並んだ様々な屋台を浮き浮きして見て回ったこと。ふだん買い食いは許されなかったので、祭りはほんとうに特別の日でした。何か欲しいものを見つけても直ぐには買わず、「イヤイヤ、もっといいものがあるかもしれないぞ」と我慢する。しかし、さんざん悩んだあげく、買って食べて期待外れだったときの後悔は大きいものです。小遣いも使い果たしていれば、自分の中ではもう祭りは終ったも同然でした。その点、おもちゃは食べ物と違って手元に残るし、家へのお土産にもなるから、買って後悔することはまずありません。べーゴマ、針金鉄砲、天然色メガネ、ヨーヨー、ハッカパイプ、それから金魚。張子の面もまだ幅を利かせていた時代で、縁日には何軒かのだるま屋(宮城07)が店を出していました。犬や猿、ヒョットコやオカメ、天狗や鬼など色々なお面が並んでいたのを思い出します(宮城25~27)。もしかすると、お面は大人が買ってくれたのかもしれませんが、いずれにしても今ではもう姿を消した風景です。写真は豊橋の鬼祭り(愛知13)で見かけた張子面を売る店。(H25.2.25)

今日は子供の日。古来「端午の節句」として、男児の誕生や強く健やかな成長を祝う日です。子供の日といえば今でこそ鯉幟ですが、江戸時代には五月幟が揚げられるのが一般的でした。武家の幟は布製で、軍陣を示す幟に倣って二引きに家紋を押すだけの簡素なもの。一方、民間では紙製の幟の裾に立浪をあしらったり、武者絵を描いたりと工夫を凝らしました。鯉幟も、その初めは五月幟の先に招きの小旗代わりにつけられた小さな鯉が、後に独立して大きくなったものといいます(小林すみ江「人形歳時記」、婦女界出版社、1996年)。元禄2年(1689年)5月、芭蕉は門人の曾良を伴い信夫の里・飯坂(福島市)に至り、佐藤継信・忠信兄弟の墓所である医王寺に詣でて、義経の太刀と弁慶の笈(きゅう)を目にしました。奥の細道には、「笈も太刀も五月に飾れ紙幟」の句が残されています。福島県内では東北本線(郡山・白河間)や水郡線(石川・棚倉間)の車窓から、端午の節句の絵幟を今も目にします。須賀川市といわき市では絵幟の制作も続けられており、写真はいわき市の高橋家を訪れた時のものです。江戸時代から伝わる絵幟には15色の顔料を使い、幅75㎝、長さ4.5mの木綿地に、降魔(ごうま:悪魔を降伏する)のお守りである鍾馗や勇ましい武者を描きます。1本仕上げるに1週間ほどかかるそうですが、毎年200本ほど制作していた絵幟も、飾る風習のあった中通りと浜通り地域が東日本大震災で被災したため、注文は半減したとのことでした。なお、高橋家は元々麩作りを生業としており、絵幟は副業だったそうですが、今では幟作りと張子作りが専業です。写真でも絵幟の脇に、顔を青く縁取ったいわきだるま(福島03)や長い髭の天狗面(福島19)が見えています。(H25.5.5)

10月26日、今年も仙台市歴史民俗資料館主催の「歴民祭」に出かけました。あいにくの小雨模様でしたが、各地に伝わる民俗芸能が一同に披露され、その熱演に圧倒されました。写真は、我が“ふるさとの玩具”の家がある仙台市郊外・芋沢に伝わる「川前の鹿踊(ししおどり)」です。演じているのは地元の小学生と中学生。口上やお囃子もみな自分たちで担当しています。この子らがさらに成長すると、今度は「川前の剣舞(けんばい)」の担い手になるのです。この日も鹿踊に続いて演じられ、これも立派な出来でした。写真の後方に写っているのは、これから剣舞を演じる人々。面のかげには、ハラハラしながら鹿踊を見守る先輩や父親の顔があるのでしょうか。鹿踊と剣舞は仙台周辺では一対として伝えられることが多く、盆に祖霊の供養などを祈って踊るものです。このほか、今年は東日本大震災で存続が危ぶまれた「雄勝法印神楽」(宮城県石巻市)の出演もありました。“道祖”と“日本武尊(やまとたける)”は震災前と変らぬ見事な舞台で、観客から大きな拍手が送られました。(H25.10.27)

来年の干支は午、すなわち馬歳です。そのむかし、馬は神に献上する神聖な動物でした。たとえば、雨乞いの時には黒馬を、長雨の時は白馬を神に供えて祈るという具合です。それがやがて木や石で作った馬となり、さらには描いた馬を奉納するようになったのが絵馬の始まりです。この風習が一般にも広がると、何か神頼みをする場合には、願い事と自分の名前を“馬の絵ならぬ絵馬”に記し、証文として社寺に納めるようになりました。そのうちに、願い事を絵馬にする専門の人々も現れてきます。写真は川越市(埼玉県)にある絵馬を売る店。ここでは関東一円に納入しているそうです。さまざまな願いを見事に具象化した絵馬。中には謎解きのような図柄もあり、決して見飽きることはありません。(H25.12.2)

節分は、季節の変わり目の隙間をねらってやって来る「疫鬼」を、豆を撒いて追い払う行事です。もともと、歳の改まる大晦日に行われていた「追儺(ついな)」の儀式が起源と云われます。平安時代の追儺の絵には、目に見えないはずの疫鬼が弱々しく描かれる一方で、疫鬼と戦う役の「方相氏(ほうそうし)」は恐ろしい形相の面を着け、完全武装した姿で描かれています。そして、人々はいつの間にか、鬼の姿を方相氏の姿と混同してしまったらしい。しかし、恐ろしい姿になっても、鬼の正体は“敗れ去るもの”であることに変りありません。節分では豆を撒かれたぐらいで退散し、昔話では人間の知恵によって退治される運命なのです。ここでは各地にある鬼の張子面を集めてみました。上から時計回りに博多(福岡県)、姫路(兵庫県)、長浜(島根県)、倉敷(岡山県)、豊橋(愛知13)、中央が仙台(宮城県、高さ37㎝)。ところで、名前に「鬼」の字が付く神社、例えば鬼子母神(東京04)などは“鬼は外”では都合が悪いらしく、“福は内、福は内”とか“福は内、鬼は内”、“福は内、悪魔外”などといいながら豆を撒くそうです(新谷尚紀「日本人の縁起かつぎと厄払い」、青春出版社、2007年)。(H26.2.2)

今年も桃の節句が巡ってきました。押し入れの奥に仕舞われていた雛たちが、年に一度脚光を浴びる季節です。ところで、世相を反映した“変わり雛”が発表されるのは、雛祭りの時期ではなく年の瀬。昨年は人気テレビドラマのあまちゃんと半沢直樹、楽天の田中投手と里田まい夫妻、アベノミクスの首相夫妻、最高齢エベレスト登頂の三浦雄一郎夫妻、世界遺産・富士山に登る老若男女という五組がお披露目されていました(記事は2013年11月29日付け朝日新聞)。もっとも、世に“変わり雛”が登場した昭和初期には雛祭りの季節に合わせて発表されていたようです。当時はモボ・モガ雛、ダンス雛などが人気でした。また、戦時色が濃くなると武運長久雛や隣組雛、戦後は値上げ反対雛、黒い霧雛というのもありました(斎藤良輔「ひな人形」、法政大学出版局、1975年)。また各地の雛人形を特集します。(H26.3.4)

吊るし雛は、桃の節句に段飾りの両脇に添えて飾るものですが、近ごろは縮緬(ちりめん)細工を趣味にする人々が増え、手芸の作品展も年中開かれているせいでしょうか、やや季節感に乏しくなったような気がします。地方によっては「下げもん」(福岡県柳川市)、「傘福(笠福)」(山形県酒田市)と呼び方も異なります。因みに、この二つに静岡県伊豆稲取温泉の「吊るし飾り」を加えて、三大吊るし雛というそうです。吊るす人形は縁起物をはじめ、動植物、おもちゃ、生活道具など実に多彩。人形にはそれぞれ意味が込められています。例えば、巾着や打出小槌は“金が貯まる”、括り猿は“厄を去る”(岐阜05、京都09)、ウサギは“福徳温和”、ネズミは“勤勉と金運”、スズメは“五穀豊穣”、金魚の赤は“魔除け”、桃は“長寿と多産”、唐辛子は“虫除け”、枕は“寝る子は育つ”、三角は“香袋(薬袋)”という具合です。話は飛びますが、中国に「香包(しゃんぱお)」と呼ぶ匂い袋があります。小さな動物の縫い包み人形の中に薬草を容れたもので、端午の節句にはこれを子供の胸に吊るし、粽(ちまき)を食べる風習があります。旧暦五月は悪い月で、病気や害虫がはびこる季節といわれ、疫病除けがこのような飾りになったと言われていますが、日本の吊るし雛にどこか通ずるものがありそうです。(H26.3.12)

仙台では恒例の七夕祭りが始まりました。市内中心部の商店街は、色鮮やかな吹き流しを吊るした豪華な竹飾り(表紙23)で彩られ、期間中の人出は200万人と見込まれています。観光化した七夕祭りとは対照的に、日本各地には昔ながらの素朴な七夕行事も残っています。信州や越後では、江戸時代から家庭で人形を軒先に吊るして飾る風習がありました。松本の七夕人形には紙雛型(雛08)と子供の着物を着せる衣文(えもん)掛け型(長野13)のほか、迎え馬(馬に乗った田の神の人形)(馬09)などがあります。一方、遠く離れた播磨にもよく似た七夕行事があり、写真は姫路市大塩町に残る七夕の風景です。ここの七夕人形も家庭の手作りですが、“ひとがた”をした紙製で、顔は描かれず、松本より簡素なもの。軒先に様々な七夕人形を吊り下げる様式は両者に共通しています。大塩の七夕人形については兵庫09をご覧ください。(H26.8.8)

16年ぶりに沖縄を訪れました。青い空にヤシの葉がそよぎ、11月というのに国際通りにはカリユシや短パン姿で行きかう人々がいて、相変わらず南国の風情です。しかし、那覇にはモノレールが通り、公設市場は小奇麗になって、町全体的がより現代風になったように感じました。前回は、沖縄張子の作者・古倉保文氏をお訪ねしました。もともとは郷土玩具の収集家だったので、日本各地の玩具も多数拝見しました。その際も沖縄張子は購入したのですが、木製のハーリー(爬竜)船は在庫がなく、何時また製作するか分からない、ということなので諦めました。その後、保文氏は95歳でお亡くなりになり、ハーリー船のこともそのままになっていましたが、今回沖縄県立博物館・美術館のミュージアムショップで見つけ、長年の念願がかないました。ハーリー船は旧5月5日に那覇港内で盛大に催される競漕に使われる船で、前後に龍の頭と尾の彫物が付いています。船体は那覇ならば青、久米は黄色、泊は黒というぐあいに塗り分けられます(西浦宏己「琉球の玩具とむかし遊び」、新泉社、1994年)。玩具のハーリー船も本物と同じように木をくり抜いて作ります。以前よりだいぶ小型ですが、現在は保文氏のお孫さんが制作していると聞きました。長さ21cm。(H26.11.24)

連休初日、火伏の虎舞を見に宮城県加美町中新田を訪ねました。これは「雲は龍に従い、風は虎に従う」の故事に倣い、防火祈願として650年ほど前に始まった祈祷舞です。虎の衣裳を纏った舞い手は地元の小中学生達で、人家の屋根に登って踊り舞う姿はなかなか勇壮なものでした。悪魔祓いの風流(ふりゅう)芸の中では特に獅子舞が有名ですが、獅子が虎に変化したものが虎舞といわれ、県内では他に気仙沼や唐桑などの三陸地域にも伝わっています。こちらはアクロバットを思わせるはしご乗りの演技が有名です(竹内利美「日本の民俗4」、第一法規、1974年)。火伏の虎舞の人形は(宮城13)をご覧ください。(H27.4.30)

先週末、恒例の「れきみん秋祭り」(仙台市歴史民俗資料館主催)に出かけました。秋も深まり、北東北からは初雪の便りも聞かれる頃ですが、仙台の日差しはまだまだ暖かく、心地良いそよ風も吹いて、屋外での鑑賞にはなによりの日和でした。今年の民俗芸能公演は、愛子の田植踊り、川前の剣舞、生出森八幡神楽(以上仙台市)、雄勝法印神楽(石巻市)、早池峰神楽(花巻市)の五団体。このうち、愛子と川前は「ふるさとの玩具」の家(表紙02、18)がある地区で、川前の剣舞については表紙41でも少し触れました。岩手県から出演の早池峰(はやちね)神楽は旧大迫(おおはざま)町に伝わるもので、起源が南北朝時代にまで遡るという500年以上の伝統を持つ神楽です。2009年にはユネスコ無形文化遺産にも登録されました。写真の権現(ごんげん)舞は、奉納の最後に必ず舞われる祈祷の舞です。権現とは獅子頭を指しますが、災いを退散調伏させ人々の安泰を願う神が、仮の姿で現れた神聖なものとして取り扱われます。早池峰神楽は岳(たけ)と大償(おおつくない)の二つの神楽座の総称で、昭和初頭までは両座が年番で付近の村々をめぐり、門ごとにお獅子をまわし、古風な舞曲を演じ渡りました(本田安次「民俗芸能」、社会思想研究会出版部、1962年)。「岳の権現さんは耳がない、大償の権現さんは舌がない」といわれるそうですが、今年出演の岳の権現様には小さな耳も見えました。郷土玩具の権現様にはどうやら耳がないようです(右の高さ18㎝)。(H27.10.26)

正月には大正月(いわゆる正月)と小正月の二つがあるのはご存知の通りです。現在の太陽暦(新暦)では、正月の元日を1月1日、小正月の元日を1月15日としていますが、もともと大正月と小正月は、月の満ち欠けに従う陰暦(旧暦)での取り決めでした。実は陰暦には二通りあって、中国伝来の陰暦では新月の夜を朔日(ついたち)とするのに対し、わが国古来の陰暦では満月の夜を朔日としますから、正月にも14.5日の差が生じます。そこで、前者を大正月、後者を小正月として区別したのです。さて、日本の暦を太陽暦と定めた明治時代にも甚だ厄介なことが起こりました。陰暦と太陽暦では当然ズレが出るため、陰暦に基づいた行事の日取りが、新暦の上では年によって一定しないのです。正月もそうでした。そこで中暦と呼ばれる折衷案が考え出されました。これは陰暦を太陽暦の“月遅れ”とするもので、陰暦の正月元日は太陽暦の2月1日に、小正月は2月15日に固定されました。今ではこれを折衷正月とか旧正月とも呼んでいます。というわけで、太陽暦、陰暦、中暦それぞれの正月を合わせると、日本では正月が年六回もあることになります(芳賀日出男「日本の祭」、保育社、1965年)。陰暦は稲作や養蚕など農作業の目安に便利な点も多いことから、特に農村部で根強く残っており、今でも小正月の行事が行われています。写真は仙台市近郊で小正月に飾られる縁起物の繭玉(表紙29)。鯛や恵比寿などは、餅を型に入れてプレスして造るそうです。(H28.1.16)

4月8日は釈迦(ブッダ)の誕生を祝う灌仏会(かんぶつえ)。花御堂と呼ぶ美しい花々で飾った屋根付きの御堂の中に“天上天下唯我独尊”を示す童形の釈迦の立像を安置し、下には池になぞらえた水受けを置きます。参拝者は柄杓で釈迦の頭に甘茶(甘草を煮出したお茶)を掛けますが、これは釈迦が生まれた時に九龍が現れ、甘露の雨が降り注いだという云い伝えからです。灌仏会は全国どの寺でも行われるものですが、仏教系の幼稚園で園児たちが花祭りを行うのがニュースになる程度で、キリストの誕生を祝うクリスマスに比べればずいぶん目立たない行事です。もっとも、日本でクリスマスが盛んになったのは、1920年代に百貨店の宣伝によりプレゼントを交換する習慣が出来てからだそうですが。写真は京都祇園にある仲源寺の花御堂。両脇の白象については象04をご覧下さい。(H28.4.11)

10月の半ば、“小江戸”川越(埼玉県)は祭りで活気づきます。川越祭りは氷川神社の例大祭が起源で、呼び物は蔵の町を運行する絢爛豪華な江戸系の大型山車(埼玉17)です。山車は人形と二層の鉾からなり、鉾は迫り上げ式で伸縮自在、高さは8m以上にもなります。町内会ごとと川越市が保有するものとがあり、1台あたり製作費は1億円以上にもなるそうです。山車の上では笛や太鼓、鉦のお囃子に合わせ、狐、ひょっとこ、おかめ、もどき(道化)など様々な面を着けた踊り手が賑やかに舞を演じます。山車は町の至る所に予告なしで出没しているらしく、四辻で何台かの山車が出会うと、お互いに山車の正面を向け合い、町会同士の挨拶として囃子の儀礼打ちを行います。また、自分達の人形をスルスル引き上げて相手に見せつけ、周りを取り囲む者たちは提灯を持ち上げ、大声をあげてお囃子合戦を盛り上げるのです。これが“曳っかわせ”(曳きあわせ)と呼ばれる祭り一番の見どころです。

青森県南部地方に伝わる小正月の行事に「えんぶり」があります(青森22)。前口上を述べる藤九郎、馬頭を象徴する烏帽子を被った太夫、それに囃し方が15人ほどの組になり、代掻き(しろかき:田植えの前に水田の土を水平に摺り均す作業)を模した舞を演じて今年の豊作を祈ります。「えんぶり」の名も代掻きに用いる農具、えぶり(えんぶりご)が由来。この農具に見立てた  太夫の被る烏帽子には、鶴亀や恵比寿大黒、宝尽しなど目出度い絵が泥絵具で鮮やかに描かれています。祭りの期間中、土産用にミニチュアの烏帽子も売り出されますが、「被り物」としては山鹿紙灯篭(灯玩05)、虫切獅子頭(群馬04)、琉球花笠(沖縄10)などと並ぶ素晴らしい郷土玩具です。高さ42㎝。(H30.2.23)

8月に入りました。例年にない猛暑のなか、東北各地は夏祭りの真っ最中です。主なものだけでも、青森県のねぷた祭り(弘前市、青森09)やねぶた祭り(青森市)、秋田県では竿灯祭り(秋田市、秋田12)や七夕絵灯篭祭り(湯沢市)、岩手県では早池峰祭り(大迫町、表紙49、獅子11)やみちのく芸能祭り(北上市、岩手10・11、獅子10)、さんさ踊り(盛岡市)、宮城県では仙台七夕(表紙23)、山形県では花笠祭り(山形市)、福島県ではうねめ祭り(郡山市)などなど、枚挙にいとまがありません。というわけで、お祭り好きにはジッとして居られない季節です。昨日は福島市へ「わらじ祭り」を見に出かけました。これは、もともと市内羽黒神社に安置されていた仁王像のために大わらじを造り、健脚を祈願して奉納した旧正月の行事とのこと。わらじは長さ12m、幅1.4m、重さ2トンもあり、高いところから見ないと全容は分からないほどでした。ですから、写真では鼻緒の一部だけが写っています。大わらじは100人もの担ぎ手により「わっしょい、わっしょい」の掛け声とともに目抜き通りを練り歩きました。(H30.8.4)

正月10日、福島県会津地方では十日市が開催され、人々は風車や起き姫(福島15)に新年の喜びと希望を託します。起き姫は小さな「起き上がり小法師」で、家族の人数より一つ多く求めて神棚に飾り、家内安全、無病息災を祈るものです。もともと中国には、どんなに倒れても必ず立ちあがる「不倒翁」と呼ぶ張子玩具がありました。翁といっても老人ばかりではなく童子や娘の姿もありますが、それが室町末期に起き上がり小法師(小法師は子供の意)として日本に伝わったようです。起き上がり小法師がだるまの姿を借りるようになったのは江戸時代といわれています。いうまでもなく、だるまは禅宗の始祖・達磨大師の座禅姿を写したもの。江戸中期には禅宗が民間信仰としても相当の流行を見せ始め、達磨大師に親しみを覚える庶民が多くなったことも無縁ではありません。七転び八起きするだるまが、商家筋には商売繁盛や大願成就の縁起物として、養蚕農家には繭が起き上がる“よとみおき”のまじないとして歓迎されたのも当然でした(徳力富吉郎「だるま」三彩社、1966年)。典型的なだるまといえば真っ赤に塗られた張子のだるまで、戦前まで名古屋あたりを境に東は目無しだるま、西は鉢巻だるまと二分されていました。これまでは主に郷土色豊かな起き上がりだるまを各県ごとに紹介してきましたが、その落穂拾い編として「変わりだるま」を特集しました。(H31.3.31)

地口“恐れ入谷(いりや)の鬼子母神”で知られる東京入谷の眞源寺は、江戸時代からつづく朝顔市で有名です。毎年7月6日から三日間、境内や歩道の露天には色とりどりの朝顔の鉢植えが並び、見物客は花の品定めをしながら、売り手相手に値引きを楽しみます。写真は行燈(あんどん)仕立ての朝顔。以前は植木鉢も今戸焼だったそうですが、今では樹脂製になりました。むかし、朝顔は珍しい花とされ、薬にもなるというので、その種は牛一頭と交換されるほどでした。朝顔造りは人手と場所を必要とすることから、下町でも郊外が産地でしたが、宅地化が進むにつれて生産も難しくなり、戦災も重なって朝顔市は一時途絶えます。戦後復活し、今では朝顔市の期間に限り、鬼子母神から造花の「朝顔守り」も授与されています(東京39)。(R1.7.9)

今年ももう師走です。振り返れば新型コロナに振りまわされ、一年があっという間に過ぎてしまいました。さて、今ほど医薬の救いも得られなかった時代、人々は病気を「疫病神」の為せる業と考えました。疫病にまつわる信仰、迷信、風俗は多様ですが、なかでも天然痘(痘瘡)には長いあいだ大いに苦しめられたので、人々は疱瘡除けの信仰から痘神(ほうそうがみ)を祀り、いっぽう疱瘡に罹ると疫神を祓うために疱瘡祭を行いました(立川昭二「日本人の病歴」中公新書、1976年)。また、患者の寝室や衣装には、魔除けの赤色がふんだんに使われ、痘児を慰める人形や達磨、動物なども真っ赤に塗られました。それらは “赤物”として、今も郷土玩具に受け継がれています(埼玉01、香川02、牛04など)。いっぽう、疫病退散を願い、宮中で執り行われたのが追儺(ついな)でした(表紙43)。儀式には疫鬼と、それを追い払う方相氏(ほうそうし)が登場し、その時に着けるのが追儺面です。写真左は京都市上京区梨木神社から授与される追儺面で、鼻を三角に突き出してあります。上の四ツ目のほうが方相氏、下が鬼。右は左京区吉田神社のもの。以前は梨木神社と同様立体的な面でしたが、今は徳力富吉郎の木版画が印刷されています。やはり上が方相氏で、鬼たちより余程こわい顔をしています。高さ20㎝。(R2.12.3)

今年ももうじきクリスマス。新型コロナ・オミクロン株の心配もあるものの、街は何となくうきうきした雰囲気に包まれています。仙台では手作りのオーナメントやキャンドルなどを売る店も出ていて賑わっていました。私もマトリョーシカのサンタクロースを買い足しました(左手前、高さ12㎝)。入れ子の中身は雪だるま(?)とクリスマスツリーの3体です。入れ子が30体にもなる豪華な塗りのマトリョーシカもあり、値段はなんとウン十万円でした。マトリョーシカはロシアを代表する民俗玩具です。一説には19世紀後半、ロシアの貴族が箱根の入れ子人形を祖国に持ち帰り、村人に作らせたのが始まりと云われ、そのモデルになった女の子がマトリョーナという名前だったそうです(多田信作「世界の玩具辞典」岩崎美術社、1989年)。ロシアにはほかにも布や木、土で出来た多くの民俗玩具(郷土玩具)があり、その豊さでは日本と双璧をなす国なのです。(R3.12.19)

今年(令和4年)初場所、長らく大器と目されてきた関脇・御嶽海が3度目の賜杯を抱き、ようやく大関に昇進しました。長野県出身の大関は江戸時代中後期に活躍した雷電為右衛門以来です。雷電は谷風引退後16年間大関の地位を保ち、21年間に僅か10敗しかしていない史上最強の力士でした。ちなみに、昨年秋に引退した白鵬は一番強い力士として御嶽海の名をあげていたそうです。横綱二強が並び立つ大相撲は、何時の時代も大いに盛り上がります。最近では栃錦と若乃花、柏戸と大鵬、輪島と北の湖の取り組みは好角家の喝采を浴びました(相撲01)。江戸寛政期の谷風と小野川などもその典型でしょう。対戦成績は小野川の3勝6敗ですが、何と言っても谷風の連勝を63で止めた一番は光っています。写真は堤人形(仙台市)で、俵に腰を掛けた谷風の背後には小野川が居ます。両者は錦絵にもよく描かれますが、月代(さかやき)を剃ったほうが谷風、総髪のほうが小野川なので、すぐに分かります。御嶽海もこのさき順調に横綱に昇進して、照ノ富士とともに一時代を築いて欲しいものです。高さ19㎝。(R4.2.25)

だいぶ前になりますが、当時東京の大学に通っていた息子と神奈川県伊勢原市にある相模大山(おおやま)に登ったことがありました。大山は真言宗の修験道で、江戸時代から参詣者が絶えないところです。大山寺に至る坂道の両側には御師(おし、先達)の家、茶店や土産物店が並んでいましたが、残念ながら往時の賑わいはないようでした。大山には何時のころからか、惟喬親王を祖とする木地師も住みついて、椀や盆などの日常雑器を製作するようになりました。しかし、明治期には100人いたという木地師も年々減り、今では数人が玩具を中心に挽物を作るのみです。その一軒を訪ねると、店先には独楽、臼と杵、輪投げ、猫の玉押し、兎の餅つき、ままごと道具など、色とりどりの挽物玩具が所狭しと並んでいました(木地玩具32-34)。久しぶりに特集「木地玩具」を再開しましたのでご覧ください。(R4.5.29)

私の勤務する福島県郡山市は、人口33万人余り。今でこそ仙台市に次ぐ東北第二の都市圏を誇りますが、かつては奥州街道の宿駅としてわずかに知られるにすぎませんでした。ところが、明治になると新政府の失業対策に呼応し、各地から士族が入植するようになり、安積疎水の完成や東北本線の開通と相まって急激な発展をとげました。 その郡山の郷土玩具といえば、高柴デコ屋敷の三春張子(福島01)が有名ですが、最近になって郡山にも伝統的な押し絵があると聞きました。しかも、名前は「久留米押し絵」というのです。押し絵とは、布地を厚紙で細工して一つにまとめた絵に綿を入れ、立体的に仕上げた作品。各地の城下町で奥女中や武家の子女の手すさびとして、のちには下級武士の妻女の手内職として伝承されてきました(東京34、長野11、鳥取06)。九州地方では、おきあげと呼びます。 福岡県の旧久留米(有馬)藩は、明治11年に国営事業となった安積開拓の第一陣として郡山に入植しました。しかし、耕作技術の未熟さや痩せた土地などの状況が重なり、収穫は驚くほど低く、移住士族は困窮を極めます。中には負債がかさんで家財道具を売り払い、一家離散した人も数多くいたようです。郡山市久留米地区には入植者の子孫が今も暮らしています。 このように辛苦を重ねた入植者ではありましたが、移住後も自分達のルーツを忘れず、この地にふるさと久留米にある水天宮を分祀し、また押し絵(おきあげ)の技法も代々継承してきたのです。郡山の押し絵は昭和中期にいったん途絶えたそうですが、本家の久留米からおきあげを伝承する老面目師(福岡16)を講師に招くなどして再興しました。現在は保存会の有志が額絵(写真は常盤御前)や羽子板、雛人形などを制作しながら伝統を守っています。(R4.7.11)

今年もまたコロナで終わろうとしています。新型コロナウイルス感染症は、正式名をCOVID-19といい、2019年に最初に発生したことを表しています。それから丸3年。小欄の2年前の表紙59も「疫病よ、去れ」でしたが、一向に収まる気配はありません。そこで、今回は「疫病よ、去れ」第二段としました。写真は福島県田村市船引町の「お人形様」で、福島県立博物館で撮影しました。お供えの一升瓶と比べれば、その迫力が分かると思います。藁で出来た「お人形様」は、村境に立って禍が入り込まないよう村を護っています。コロナ禍の続くなか、福島県内ではほかにも疫病退散を願って、新たに「お人形様」を立てたところがあると聞きました。藁と祈りの関わりの代表が注連(しめ)縄、人と神を隔てる結界の印です。すでに紹介した虫送り人形(青森20)や厄払い人形(岩手13)なども、藁の力を人形に吹き込んで、五穀豊穣や疫病退散を祈願するものです。(R4.12.2)

山形県上山市に旧藩時代から伝わる小正月の奇習を見に行った。新型コロナの影響で、市街を練り歩くのは3年ぶりという。カセ鳥では、若者がコモのように編んだ藁を腰にまとい、先の尖った“ケンダイ”という蓑(みの)を被り、股引に草鞋履きで、青竹の先に笊を付けた“銭さし籠”を持ち、「カセ鳥カセ鳥お祝いだ、カッカッカー」と唱えながら町内を廻る。すると、家々では手桶や柄杓でカセ鳥に水を浴びせて出迎える。寒中のことなので、草鞋は凍り、ケンダイからはツララが下がることもあるらしく、旧藩時代にはその日だけカセ鳥姿のまま、共同浴場の温泉にザブンと飛び込むことが許されたそうだ。また、女児がケンダイから抜いたミゴ(藁しべ)で髪を結うと、黒髪が豊かになるとも伝えられ、当日もミゴを抜こうと、人々がカセ鳥の後を付いて廻っていた(写真右端にもミゴを手にした子供が写っている)。 小正月に蓑笠を身に着けたり、仮面で顔を隠したりしながら各戸を訪問し、いろいろな音や唱えごとを言って廻る行事は全国各地で行われている。唱えごとも土地により様々で、ホトホト、コトコト、トヘトヘ、パタパタなどと戸を叩く音を真似たり、実際に物音を立てたりして騒ぐ地方もある(岡山02)。今は火伏の祭りとされるカセ鳥も、宮城県東和町の水被り、秋田県男鹿市のナマハゲなどと同じく、元来は各地で極寒に行われる来訪神を迎える行事の一つと考えられる(萩生田憲夫「続・山形博物誌」、山形新聞社、1979年)。カセ鳥の郷土玩具は無いので、代わりにナマハゲの写真でお許しください。(R5.2.20)

4月29日、岩手県奥州市水沢で火防祭がありました。水沢は藩政時代に3度の大火に見舞われ、これが火防祭の起こりとされています。新型コロナで4年ぶりの開催となる今年は、各町組から例年より少ない6台の囃(はやし)屋台が繰り出しました。日高神社での神事のあと、各々の町印(岩手12)を先頭に、打ち囃、囃屋台が華やかに街を練り歩きます。囃屋台の前方には10人ほどの女児が裃姿で雛人形のように居並んで太鼓を打ち、後段では年長の娘たちが島田振袖姿で三味線を弾きます。それに大人の笛方も加わって、調子を取りながら屋台はゆっくり進むのです。祭のクライマックスは、灯りの点いた囃屋台の“相打ち”です。年番町組の屋台に相対するように、他の町組の屋台がお囃子を慣らしながらやって来て、共に太鼓を打ち合います。そして、三三七拍子の手打ちを済ませたのち、他の屋台はそれぞれの町組へ帰って行きます。屋台がすべて去り、最後に年番屋台も去って祭は終わります。この間3時間余り。疲れてもいるでしょうが、屋台の子供たちは懸命に声を張り上げ、太鼓を敲きます。その健気な姿に思わず涙ぐんでしまいました。火防祭は京都の祇園祭を模したものと云われますが、東北の地でこのような豪華絢爛たる囃屋台が繰り広げられるのは驚きでした。(R5.5.1)

秋の風物詩・菊人形は、人形の衣装を菊の花で飾り立てて作る細工物です。その歴史は江戸の文化文政期にさかのぼり、団子坂の菊人形は特に有名でした。人形は竹の芯に藁を巻いて胴体を作り、細かい山菊を植え付けて衣装にし、それに生きている人間ソックリに似せた人形の頭(かしら)を載せます。この頭は“生き人形”と呼ばれ、我が国古来の大和人形の技法を駆使して精緻に作られており、西洋の蝋人形に匹敵する写実的人形として名高いものでした。海外からマネキン人形が導入される前は、呉服店の陳列や見世物のみならず、医学教育の人体標本にも使われたといいます(斎藤良輔「日本人形玩具辞典」東京堂出版、1997年)。 昔から菊人形は芝居の当たり狂言を題材にすることが多く、忠臣蔵などの通しもので見物客を集めました。写真は三大菊人形に数えられる二本松市(福島県)の菊人形です。今年は大河ドラマ「どうする家康」から七つの場面を選んでパノラマに仕立てました。この三虎(みとら)の場では、竹千代(家康の幼名)が父広忠と母於大の方とともに幸せに暮らしていた岡崎城での様子を華やかに表現しています。三体の張り子の虎が飾ってあるのは、家康が寅年の、寅の日の、寅の刻に生まれたことを示すものです(愛知21)。 1体の菊人形に1千株以上の菊を用い、1週間ごとに新品と取り換えるので、会期中は4万株以上が消費されるとのこと。今年は例年にない猛暑のため、開催中菊の花を絶やさずに供給するのは一苦労だったと聞きました。(R5.11.13)

獅子舞いは、邪霊鎮送の風流(ふりゅう)芸(獅子01)のなかでも代表的なもので、宮城県内でも各地で目にします。いっぽう、獅子舞いとは趣の異なるものに気仙沼の虎舞いと加美郡中新田町の虎舞い(表紙48)があります。これは風流獅子が虎に変わったもので、やはり悪魔祓いのためのものといわれています。 気仙沼には現在7つの虎舞いが伝わりますが、もともとは岩手県大船渡を中心とする三陸沿岸で広く行われた風流芸とされ、どれも大梯子(はしご)乗りの演技が特徴です。「虎は千里行って千里帰る」という故事にちなむ元来の悪魔祓いに加え、出漁者の無事な帰還と大漁を祈願する、港町ならではの芸能として伝承されてきました。 先日、宮城県庁舎ロビーで気仙沼の虎舞いが披露されました。虎舞いを立派に演じたのは気仙沼支援学校高等部の生徒たちです。この学校では、日ごろから地元の民俗芸能の伝承や秀の山人形(宮城14)の制作などを学習に取り入れていると聞きました。挿図は気仙沼市明戸の虎舞いを模した玩具(高さ24㎝)。(R5.12.15)

今年も暖冬なので、桜の開花が早まりそうです。我が国で花見と言えばいまは桜ですが、時代によって愛でる花は違いました。奈良時代に春は梅、秋は萩が花見の主流でしたが、平安時代に唐からヒマラヤ原産の桜が日本に入ると、花見の対象は桜となります。地味な梅花よりも華やかであること、一斉に開花する見事さと散り際の潔さが日本人の心にマッチしたことが理由でしょうか。ところで、桜の開花予想は2月1日からの平均気温を足して400℃に達する頃、あるいは最高気温を足して600℃に達する頃を目安にするそうです。いずれにせよ、桜を咲かせるのは2~3月の気温の推移なのですが、灰を蒔いて花を咲かせるのが「花咲爺(じじい)」です。 「花咲爺」は日本五大お伽(とぎ)話に数えられ、筋は誰でも知っているので、ここでは繰り返しません。しかし、正直爺さんに富をもたらす飼い犬の来歴は幼児向け絵本では割愛されていることが多く、あまり知られていないところです。実はこの愛犬、桃太郎と同様に、川に洗濯に行った婆さんが拾ってきた大きな桃の実(あるいは柿)から生まれたのでした。つまり、尋常でない生まれ方をした“小さ子”(ここでは犬)が異能を発揮するのも桃太郎や一寸法師、瓜子姫などと同じなのです(柳田國男「昔話と文学」角川文庫、1956年)。 いっぽう、東北地方には「雁(がん)取爺」という、よく似たお伽話があります。「花咲爺」では正直爺さんが灰を蒔いて枯れ木に花を咲かせ、殿様からご褒美をもらうという優美な終わり方なのに対し、「雁取爺」では“雁のまなぐ(眼)さあぐ(灰)入れ”と唱えながら灰を蒔くと、飛んでいた雁の眼に入り、落ちてきたところを捕まえて雁鍋にして食べてしまう、少々荒っぽい結末です。「雁取爺」は洗練されないまま地方に残った「花咲爺」なのかもしれません。写真は鵜渡川原土人形(山形県酒田市)の「花咲爺」。酒田には桃太郎(桃太郎03)や金太郎(金太郎05、14)など、ほかにもお伽話を題材にした人形が多数あります。高さ18㎝。(R7.3.1)

最近、百日咳が流行しています。百日咳は、文字通り百日も続くような頑固な咳と、吸気時の笛のような音が特徴の細菌感染症です。幸い、現代ではワクチンによる予防が可能となり、また診断の手だてや治療薬もあるので、多くの場合は大事に至りません。しかし、ワクチンも薬もない時代は百日咳で命を落とす人々も多く、大変恐れられた病でした。とりわけ子供が咳で苦しむ様子は痛々しい限りです。そのような時、信仰や民間療法が頼みの綱となったのは当然でしょう。 神仏に病気平癒を祈願するときは何らかのお供えをするものですが、百日咳には鶏を描いた絵馬を納めました。そのため、特に北関東から南東北にかけては鶏神社、鶏渡神社、鶏足神社などと呼ばれる小祠が多く在ります。もっとも、これらの社は本来鶏とは無関係で、荷渡神社や仁和多利神社などミワタリ(水渡り)系の水神が、語音が似ていることで鶏に附会したものとされています。また、百日咳を「トリゼキ」、「トリカゼ」、「トリシワブキ」、「トリシャビキ」という地方もあります(シワブキは咳のこと)。では、どうして鶏が百日咳信仰を集めるようになったのでしょうか。これにも「百日咳に罹ると鶏がケッケと鳴くような苦しい咳をするから」、「鶏が頸を伸ばして啼く様子が、咳に苦しむ子供の姿を連想させるから」、「時を作る鶏の強靭な咽喉にあやかりたいから」、「鶏は夜に鳴かないので、夜泣きや夜間の咳が止んで安らかに眠れるから」等々、直截(せつ)な謂れがあったようです。 写真は福島市大波の水雲神社に納められている鶏の小絵馬(2025年5月撮影)。成書によれば、ここは土地では鶏権現と呼ばれ、百日咳に霊験ある神様として崇敬を集めていたといいます。現在でも懸けられている絵馬は全て鶏ですが、裏面に記された祈願文は「家内安全、学業成就、商売繁盛」など一般的なものばかりでした。しかし、鶏の絵はすべて手描きのようで誠に興味深く、絵馬の出所を知りたくて社務所を探しましたが見当たりません。やむなく隣の民家で尋ねてみたのですが、この社が鶏権現であり百日咳の守り神であることすら知らない様子でした。百日咳の猛威が過去のものとなった今、あるいは喜ぶべきことなのかもしれません。(R7.5.28) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。 著作権は佐藤研氏に所属します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||