| 獅子と狛犬 |

|

|

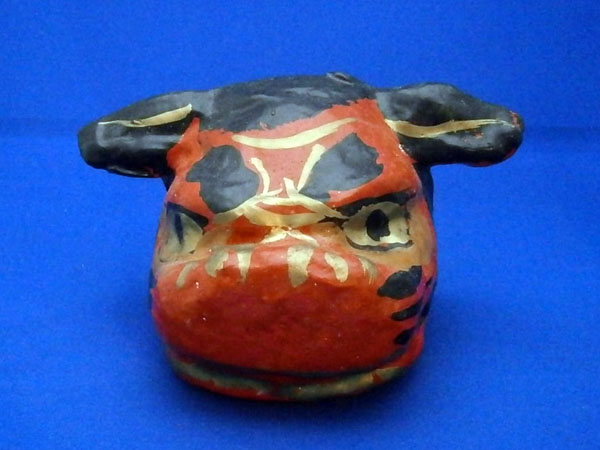

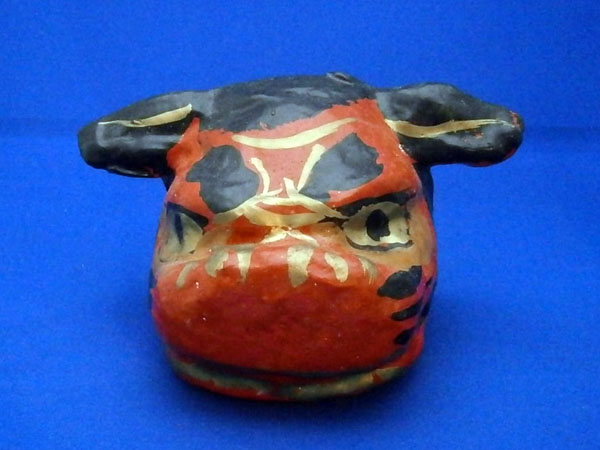

もともと獅子舞は推古天皇の御代に百済から伝来した伎楽の一種である。今の獅子頭が伎楽の獅子面と似ているのは当然といえる(1)。獅子舞はのちに神社の祭礼や寺院の法会に取り入れられるようになり、場を華やかに楽しくする“風流(ふりゅう)”系(2)の伝統芸能とされた。私が子供の頃は、正月にまだ獅子舞がやって来た。手拭いを被った若者が唐草模様の布の着いた獅子頭を肩にして、お獅子の口をパクパクさせながら口上を述べると、母が用意していた駄賃を渡すのだった(表紙53)。写真は郡山近郊の磐梯熱海温泉で造られていた張子。面も人形も伝統に捉われない大胆な形と色彩が印象的な張子であった(鶏06、虎06、福島18)。高さ14㎝。(H29.3.25)

東洋で獅子は古くから霊獣として尊ばれてきた。西洋においても太陽と権力の象徴であるライオンとして、あるいは禁門や墳墓を守護するスフィンクスとして崇められている(3)。この木彫りの獅子頭は飛騨高山で見つけたもの。ミニチュア玩具とはいえ丁寧な造りである。高さ17㎝。(H29.1.9)

写真は長らく姿を消していた高岡の獅子頭。最近になって木彫で有名な井波町の若手作家が復元したものである。角を一本持つ獅子頭は、お釈迦様が暴れる獅子を取り押さえるために、頭に宝晶を埋めて鎮めたという伝説による(3)。金沢(石川01)や富山の獅子頭も一角である。このほかにも彫りの深い酒田の獅子頭(山形17)など、木彫の獅子玩具は日本海側に多いようだ。高さ17㎝。(H29.1.9)

実際に獅子舞で使われる獅子頭には木彫りが多いが、玩具の獅子頭は安価な張子や練り物が多い。写真は三春張子の獅子頭。ほかに姫路(兵庫11)、倉吉(鳥取10)、人吉(熊本09)などにも張子の獅子頭がある。練り物では鴻巣(埼玉04)と伊勢(三重06)が有名である。高さ16cm。(H29.1.9)

日本の獅子舞はおおよそ三つに分類される(4)。東北地方(岩手10、宮城13、表紙41)では獅子や鹿(しし)の仮面をかぶった一人立ちで、腹の太鼓を打ち鳴らす。信州以北から関東(東京24、埼玉19)は獅子頭を手にした一人立ちで、胸の太鼓を打つ。江戸から全国に広まった角兵衛獅子(新潟12、静岡20、兵庫11)は、獅子頭を着けた子供が軽業を披露する一人立ち獅子舞の変形といえる(2)。これに対し、西日本(鳥取02、表紙53)では頭役と後役の二人が母衣(ほろ)の中に入る二人立ちの獅子舞が専らである。ちなみに、7世紀のはじめに伝来した伎楽の獅子舞も二人立ちだったという(2)。なお、西日本でも宇和島の八鹿踊り(愛媛05)や佐賀の獅子浮立(佐賀14)などは一人立ちである。写真は豊川張子の獅子頭で高さ9㎝。(H29.1.9)

長い歴史を持つ二人立ちの獅子舞には様々なバリエーションが生まれた。全国各地を巡り、獅子舞と曲芸を見せながら皇大神宮のお神符(ふだ)を配る伊勢大神楽などはその一例である。伊勢大神楽は、東京の寄席などで演じられる太神楽の元ともなった。また、和歌山市には地上5mの梯子に登る獅子舞がある。いっぽう、岐阜県白川村では三人が母衣に入る三人立ちとなっている。さらに、静岡県掛川市には50人以上が母衣に入る大獅子舞がある(4)。写真は一閑張風に造られた高松の獅子頭で、後ろの紐を引くと両耳が立ち、頭髪が逆立つ。高松の張子にはほかに讃岐豆獅子(香川09)や、耳の中に小石が入っていて動かすたびにカラカラ鳴る“耳鳴り”と呼ばれる獅子頭もある(5)。高さ15㎝。(H29.1.9)

関東系の一人立ち獅子舞の北限は福島県とされる。獅子踊りとも呼ばれて、県内各地に様々な形が伝承されている。左は会津彼岸獅子(福島32)の獅子頭で木製。八幡太郎義家が奥州討伐の際、士気を鼓舞するために踊らせたのが始まりと言われるが、その起源には諸説ある。現在は春の彼岸に太夫、雄、雌の三体一組となって各戸を巡り、火災予防や悪疫退散を祈願する。中央は三春獅子。やはり三体で踊るので三匹獅子ともいう。いかにも郷土玩具らしい首振り張子である。右は木製の小野獅子。栞によると、東夷征伐の折り陸前の塩釜神社に戦勝を祈願して郷内を平定した征夷大将軍・坂上田村麻呂が、後に小野に塩釜神社を勘定する際、御幣を角膳に載せて奉納し、その膳に衣服を着けて獅子舞を踊ったのが起源と言う。どの獅子踊りも独特の獅子頭を着け、赤衣をまとい、“たっつけ“をはいた獅子が、両手にバチを持って胸の太鼓を打ち鳴らす。三春獅子の高さ10㎝。 (H29.1.9)

三春獅子に使われる獅子頭を摸した張子面。三春の獅子は“しし”といっても猪(いのしし)を表しているといわれる。三春張子の獅子面はどれも立体である(福島20)。高さ24㎝。(H29.1.9)

磐梯熱海張子の獅子面。これはまさに猪の雰囲気である。やはり立体的に造られていて、子供なら頭からすっぽりと被れる大きさである。高さ25㎝。(H29.1.9)

日本の獅子頭は、神の遣いとされる“しし”(鹿や猪など野獣を指す古語)を模した我が国固有の面で、伎楽が伝来する以前からすでに悪霊退散、豊作祈願の神事に使われていたともいう(4)。実際、東北地方の獅子踊りや鹿(しし)踊りの面を見ると、大いに頷ける話である。鹿踊りは、その様式から太鼓踊り系と幕踊り系とに分けられる。太鼓踊り系には囃子がなく、1~3mの長いササラ竹を背負い、腹に下げた太鼓を打ち鳴らしながら踊るもので、宮城県から岩手県南地域で見られる。いっぽう幕踊り系は、両手に幕を下げ、別に居る笛や太鼓の囃子方に合わせて幕を上下しながら踊るもので、岩手県北部に多い。遠野の鹿踊りは幕踊り系の代表的なもので、カンナガラと呼ぶドロノキの削りかけを背中に着けて激しく振る独特なものである。なお、宮城県内でも川前の鹿踊り(表紙41)などは幕踊り系に属する。高さ14㎝。(H29.1.9)

岩手、青森、秋田、山形の四県には「山伏神楽」と呼ばれる神楽組(神楽座)が組織されている。奥羽山脈を境にして、その東側では霜月(11月)から正月にかけて持ち場の村々を巡り、宿泊を引き受ける民家を舞台に悪魔祓いや火伏の祈祷を行う。このときに数番の古風な舞曲も演じられ、最後に決まって舞われるのが権現舞である。権現とは神仏がこの世に現われる時の仮の姿で、獅子頭のことである(表紙49)。いっぽう、奥羽山脈の西側では夏のお盆の頃に作祭りや農休みとして催すことが多く、華やかな武士舞を呼び物としているので、「番楽」の名で呼ばれている(6)。写真は木彫の権現。高さ18㎝。(H29.1.9)

出雲大社でも以前は攘災招福(じょうさいしょうふく)の神事として正月に獅子舞が行われていた。今では獅子頭が板獅子に姿を変え、参拝者に授与されている。鎌倉宮にもこれに似た板獅子がある(神奈川08)。板獅子と言えば鶴岡産(山形18)もあげなければならない。板獅子のほかにユニークな獅子頭玩具としては、鴻巣や伊勢の弓獅子(埼玉04、三重06)、帽子型の高崎の虫切り獅子頭(群馬04)などがある。板獅子の長さ11㎝。(H29.1.9)

福岡市の香椎宮(かしいぐう)では、春季と秋季の大祭に二人立ちの雌雄二頭で獅子舞「獅子楽」が奉納されている。写真の獅子頭鈴は、社宝の獅子頭を土鈴に仕立てて鈴守りとして授与したもので、豊橋(愛知12)など全国にある獅子頭土鈴の先駆けになった(7)。高さ5㎝。(H29.1.9)

神社仏寺などの門に向い合って置いてある狛犬(こまいぬ)も、獅子と姿がよく似ている。狛犬の起源には諸説ある(8、9)。中国や朝鮮では獅子のほかに、頭に一本角のある羊に似た「獬豸(かいち)」や同じく一角の犬に似た「兕(じ)」といったさまざまな神獣を、魔除けや門衛として門口に飾る風習があった。大陸から最初に我が国に伝わったのが兕だったので、“高麗(こま)から伝わった犬”ということで“こまいぬ“と称したとの説が有力である。写真は秋田の八橋人形の狛犬というが、詳細は不明。もしそうならば、桃の節句には石灯籠と一緒に雛段の脇にも飾られる。一方は口を開けた阿の形、もう一方が口を閉じた吽(うん)の形である。高さ13㎝。(H29.1.9)

後になって、獅子という言葉が中国つまり唐(から)から入ったので、これを“からしし”と呼んだ。当初は両者を区別し、王朝時代には「獅子狛犬」と呼んで、獅子と狛犬を一対にし、向え合わせに置くこともあったようだ。しかし、次第に両者は混交されるようになる。獅子と狛犬の姿が似ているのは、このような理由からだ(9)。土製狛犬の郷土玩具を集めてみた。左から住吉大社の狛犬(大阪府)、別府の福獅子(大分県)、郡山の狛犬(福島県)、佐渡の狛犬土鈴(新潟県)。沖縄のシーザー(沖縄07)もこの仲間に入れてよいだろう。住吉大社の狛犬の高さ7㎝。(H29.1.9)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |