大都市・東京を控え、埼玉県は江戸の昔から節句人形や縁起物、玩具の一大生産地であった。種類も雛人形、武者人形、だるま、張子など多彩であるが、とりわけ、箪笥や下駄などの桐細工の副産物として豊富に手に入る桐粉を利用し、江戸木目込人形や練り人形づくりが盛んである。木目込人形は、桐塑(とうそ;桐粉を生麩糊で固めたもの)を型抜きしてつくった胴体に裂地(きれじ)を貼り付けて、衣装を着ているように見せる人形。一方、同様にしてつくった人形の生地に、じかに色彩をほどこしたものが練り人形である。練り人形は手間のかからない分、安くて庶民向けであるし、硬くて丈夫で輸送にも便利なことから、かなりの遠隔地まで取引された。たとえば、会津若松の天神(福島13)の胴体も、明治の中ごろまでは鴻巣でつくっていたというし、長野の善光寺門前で今も売られている練り物の“布引牛”も実は鴻巣産である(1)。また、全国各地の寺院で授与されているかわいい豆だるま(たいてい寺の名前がシールで貼ってある)にも越谷(大沢)産の練り物が多い。生地を赤く塗った練り人形を特に“赤物”と呼んでいるが、赤は疱瘡避けの色であることから、子供のおもちゃとして歓迎された。写真のだるまは越谷産、それ以外は鴻巣産。豆だるまの高さ3cm。(H19.8.26)

赤物で有名な鴻巣の天神。やはり練り物製で、全身真っ赤に塗られている。作り手によってサイズや絵付けも様々だが、なかでも大きい天神(高さ20cm)のおちょぼ口とちょび髭(天神髭)は、少々とぼけていて印象的である。一般的に、人形はまず土でつくられることが多い。その後、販路の拡大に伴って運搬に適した軽くて堅牢な張子製へ、さらには成型加工で大量生産も可能な練り物製へと変遷していく。その意味で、練り物は“最新の製作技法”なのだが、原料が桐の大鋸屑(おがくず)と生麩糊なので、虫に喰われたりボロボロに崩れてしまったりして、保存がなかなか難しい。練り物の天神は、ほかに和歌山県御坊市に現存するのみで、貴重な存在である。(H19.8.29)

鴻巣の人形作りは江戸時代の初めにさかのぼるという。中仙道の宿場町だった鴻巣に、日光東照宮の造営や修築に携わった職人たちが足をとどめ、人形作りを手がけたのが始まりと伝えられている。今も街道沿いの人形町を中心に九軒の人形店が軒を連ね、それぞれ特色のある人形を制作販売している。ある店では赤物の弓獅子や獅子頭を、またある店では雛人形や五月人形を専門に、という具合である。そのうちの一軒、赤物以外の練り人形と張子人形を主力とする店でつくっているのが、この黒衣の天神。やはり練り物だが、赤天神よりも威厳を感じさせる仕上がりである(高さ15cm)。鴻巣にはほかに、人形の胴体や頭、あるいは小道具だけを専門に制作する店などもある。(H19.8.29)

下段左が鴻巣赤物を代表する弓獅子(高さ10cm)。竹をバネとし、口を開閉させると、下あごと紐で繋がった黒い耳が一緒に動く仕掛けになっている。獅子玩具の白眉とされる。“お獅子パクパク”と呼ばれて各地のみやげ物店で見かけるのは、練り物が大量生産されて安価なため、全国的な販路をもつからである。鴻巣にはもう一つ、獅子舞に使われる獅子頭を小型化した獅子がある。こちらは魔除け、災避けとして神棚や床の間に飾られる。右は玉を咥えた龍。バネは付いてないが、後ろから手で口を開閉することができる。上段は虎。作り手によって表情がいろいろなのが楽しい。左端のみ張子で高さ7cm。(H19.9.8)

人形作りの盛んな埼玉県は、練り物のほか張子の産地としても有名である。江戸時代から明治にかけて始まった張子は、船渡、砂原(いずれも越谷市)、岩槻、春日部、川越、五関(浦和市)、別所(秩父市)など県内各地で作られ、大正から昭和がその最盛期であった。多くは農家の冬場の副業として代々受け継がれ、だるま、虎を始めとする動物、各種の面など、種類も豊富であった。しかし、このような張子もだるまを除いて現在では殆ど作られなくなった。その中で、船渡では今もおもしろい張子がいろいろ作られている。多くは首振り式になっていて、とぼけた表情をしているのが特徴。船渡産の張子は主に東京の亀戸天神で売られたので、“亀戸張子”とも呼ばれる。写真右は亀戸天神、左は同じく東京の西新井大師で求めたものだが、サイズが違うだけでどちらも船渡製。ヒゲに羽毛を使うのも船渡の虎の特徴である。以前の虎は、尾を巻いたもっと堂々としたものであった。小さい虎の高さ6cm。(H19.9.14)

江戸時代から藤の名所として、また、鷽(うそ)替え神事でも知られる亀戸天満宮(東京都江東区)。その土産物として門前で売られる亀戸張子だが、実は近郷近在で作られ亀戸に持ち込まれるものがほとんどであった。なかでも船渡張子は、亀戸張子といえば船渡産のものを指すほど人気が高かったが、それは首振りや吊るし(糸で吊り下げるとゆらゆら首や腕が動く)の仕掛けや飄逸な人形の表情が人々に愛されたからであろう。天神人形には座天神と牛乗り天神の2種類があり、どちらもドングリ眼とおチョボ口の親しみやすいお顔である。ここでは牛が首振りに作られている。座天神の高さ13.5cm。(H19.9.17)

和藤内とも書く。歌舞伎の演目、国性爺合戦(こくせんやかっせん)の主人公の名前である。明国の遺臣と日本女性の間に生まれた子、鄭成功が明国復興のために活躍した実話をもとに、近松門左衛門が脚本を書いた。この船渡張子は、豪傑、和唐内が中国大陸に渡り、伊勢大神宮の護符の力で猛虎を手なづける場面を表現している。加藤清正の虎退治と並んで、節句人形の定番としてよくとり上げられた。虎のヒゲは鶏の羽根、和唐内と虎の頭は首振り。高さ28cm。(H19.9.17)

郷土玩具はもともと机や棚に飾り置くものなので、動きのあるものは一体に少ないのだが、船渡張子には吊り下げ式に作って、人形の頭や手足が動くように工夫した楽しいものが多い。吊るし物はカラクリ・運動人形の一つ“ゆらゆら玩具”に分類されるが、ゆらゆら揺れる玩具としては、ほかに弥次郎兵衛や四国高松の運動人形などがあるに過ぎず、船渡張子(亀戸張子)の独壇場である(2)。さて、この蛸、烏帽子を被り、手にした御幣を振る様は一応もっともらしいのだが、下がフンドシ姿ではお里が知れる。三番とは三番叟(さんばそう)のことで、歌舞伎の幕開けに祝儀で舞う舞踊。高さ40cm。(H19.10.12)

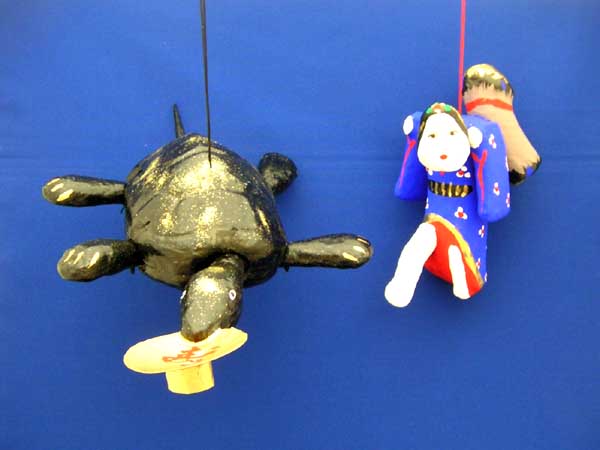

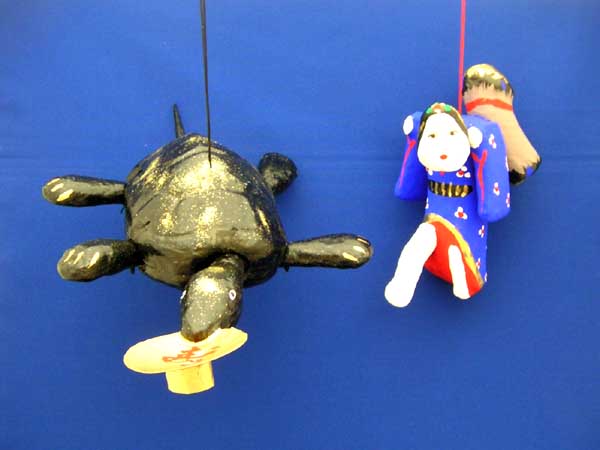

船渡の吊るし物をもう少し紹介する。盃を咥えた亀は、吊るすと手足がゆったり動く。亀車(千葉県の玩具02など)のせわしい動きとは違い、ノンビリしていて亀の玩具にふさわしいものである。昔から性にまつわる郷土玩具は各地にみられた。 “わらい”とか“松竹(茸)もの”と呼ばれるものがそれである。松茸を背負ったおかめは、人目を避けるようにあたりを伺いながらも、どこか嬉しげな様子だ。松茸背負いの高さ14cm。(H19.10.12)

藤娘の吊し物は、藤の花の名所・亀戸天神の土産物として特に人気があった。一方の釣鐘弁慶は比叡山の僧兵・弁慶が三井寺の釣鐘を奪い、延暦寺まで引きずっていったという伝説に基づく。どちらも歌舞伎「大津絵」(大津絵に描かれた人物たちが絵から抜け出て踊る舞踊劇)に題材をとっている。船渡張子の型は現在でも20余りを数える。吊るし物であれ置物であれ、首振り中心の人形であって、ゆらゆら揺れながら見せてくれる人形の表情は飄逸だが、どれも洒脱で小粋なところが江戸っ子好みである。弁慶の高さ28cm。(H19.10.20)

恵比寿は神様のはずだが、これは人生を達観し、釣りに余生を楽しむ人間の顔だ。徳を積んだ偉いだるまさんも、美しい月を見て陶然としている姿はすこぶる人間くさい。いずれも私のお気に入りの船渡張子である。恵比寿の高さ25cm。(H19.10.20)

左は越谷市砂原産、右の二体は春日部産の起き上がり小法師である。砂原の狐は元来、天狗、烏天狗と共に三種一組になっていて、農家では作物の盗難除けにこれを求めて畑に吊るしておいた。天狗の高さ9cm。(H19.11.3)

浦和市の西端にある五関では明治初年から張子作りが始められた。型としては首振りの虎や人形、だるま、それに多くの面が残されている。とくに樽やだるま、千両箱を背負った人形は首振りに作られていて、表情も洒脱なところが船渡の張子と類似している。昭和50年代に廃絶したが、春日部張子の作者が型を受け継ぎ、“五代目五関張り子”を名乗って作り続けていた時期がある(3)。写真はその頃のもので、先代の型を忠実に復元している。だるま背負いの高さ23cm。(H19.11.3)

春日部張子は、作者が郷土玩具の在り方に疑問を感じ、自らの創造性を発揮するために始めた新作の張子である。その経緯を自身で次のように述べている(3)。「郷土玩具の愛好家やコレクターの中には職人の系統や伝統にこだわる人も多く、五代目(五関張り子)と言っても血のつながりの無い私の張り子は、なかなか認めてもらえませんでした。(中略)もともと張り子が好きで入った道です。自分が本当に作りたい張り子だけを作っていこうと考えて、住んでいるところの名を取って、『春日部張り子』と名乗るようになりました。」写真の張子にはどちらも説明はないのだが、左は平治の乱に敗れた源義朝の後室、常盤(ときわ)御前が三人の幼子(今若、乙若、牛若)を連れて京を落ち延びる姿だろうか。そうしてみると、右の武者は別れを惜しむ義朝のようにも見えてくる。馬乗り武者の高さ28cm。(H19.11.3)

武州だるまの生産が盛んな埼玉県。そのだるまを狐や相撲取りと組み合わせてユニークな春日部張子が出来上がった。形もすっきりとまとまっているし、新作とはいっても古典的な張子人形の雰囲気は失われていない。系統や伝統のしがらみから解き放たれたところで作者の独創性が開花している張子といえば、ほかに青森張子(青森県の玩具17)や磐梯熱海張子(福島県の玩具18)がある。いずれも廃絶したが、春日部張子に大きな影響を与えたのは間違いないだろう。力士の高さ20cm。(H19.11.3)

埼玉県、特に越谷・岩槻・春日部の三市で作られるだるまは“武州だるま”と称される。関東では群馬県高崎市に次ぐ生産高を誇っていて、東京、川崎など関東一円、さらには全国のだるま市に出されているので目にすることも多い。高崎だるま(群馬県の玩具01)同様、関東系の目無しだるまで、形も似通っている。武州だるまが真空成形(機械製法)で大量生産されているのに対し、川越のだるまは川越大師(喜多院)の縁日以外では販売されないので量産の必要もなく、今でも一個ずつ手張りである。鼻筋が通り、眉に「寿」の字を入れてあるのが特徴。なお、県下ではほかに秩父市別所や浦和市五関でもだるまが作られていたが廃絶した。高さ15cm。(H19.12.9)

川越は重要な江戸の北辺のおさえに位置する。陸路(川越街道)と並んで、東照宮への建材や江戸への物産輸送のために開かれた水路(新河岸川)は、荒川に合流して浅草まで達する。その舟荷はというと、川越からの下り荷が農作物なのに対し、江戸からの上り荷はもっぱら下肥だったので、「江戸のやつらは川越の恩を口で受けて尻で返す」という言葉が流行った(4)。代々江戸幕府の重臣が領主を務めた川越の街は“小江戸”とも称され、今でも重厚な神社仏閣や蔵造りの町並みが残っている。また、何台もの大型山車が繰り出す氷川神社の“川越まつり”(10月)は、往時の賑わいをほうふつとさせるものだ。写真は川越のみやげ物で、蔵の高さ14cm。交通の要衝らしく、JR線・川越駅のほか、西武新宿線・本川越駅、東武東上線・川越市駅もあって、旅行者には紛らわしい街でもある。(H19.12.9)

寺社からの授与品は信仰の対象であり、郷土玩具とは一線を画すものだが、いくつか紹介する。岩槻市にある第六天神社のご眷属(けんぞく、お使い)は天狗。この“向かい天狗”の絵馬を玄関、門戸の入り口に飾れば外からの邪気、厄ごと、疫病を防ぐとともに盗難、火難を除くといわれている。また、青竹に吊り下げて田畑に立てておけば、農作物の豊穣を約束し盗難除けにもなるという。一方、猿は全国的に山王様のご眷属である。悪しきを払い去る、厄が去る、五疳驚風小児疳の虫を封じ去るなどといわれ、“猿”と“去る”の掛け言葉にも由来する。以前、都幾川村の萩日吉神社では猿の人形と縫い針とを一組にして授与していた。頭痛、腹痛などが起こったときには、縫い針で人形の頭や腹を刺すと痛みが去るという効能が信じられていたからである。猿の人形は、深山に野生する木肌が純白の白楊(どろのき)を使い、神官自ら削って描彩する。烏帽子猿の高さ9.5cm。(H19.12.9)

埼玉県の西部・奥武蔵の地名は読むのに苦労する。高麗(こま)、毛呂山(もろやま)、越生(おごせ)、如意(ねおい)、越辺(おっぺ)などはまことに旅行者泣かせである。それもそのはずで、これらの地名は朝鮮の古語に由来するといわれる。もともと飯能を中心とする秩父山麓の地域は、1,300年ほど前に高句麗からの帰化人が移住して開いた土地である(5)。今、西武池袋線の高麗駅に降り立つと、すぐに目につくのが真っ赤な二本の柱。左には天下大将軍、右には地下女将軍と大書してあり、いずれも“将軍標“と呼ばれる朝鮮生まれの神様である。朝鮮の田舎では部落の安穏と家内安全を祈るため、いたるところに建てられている。日本でいえば道祖神にあたるだろうか。高麗駅の将軍標も、現代の高麗の里を見守っているかのようだ。写真右端は将軍標を象ったミニチュア(高さ15.5cm)。ほかに、同じ作者による木彫り人形として諏訪八幡神社の獅子舞(左)、飯能囃子の外道(中)、羅漢山(天覧山)の阿羅漢(右)がある。(H19.12.18)

川越の扇凧は明治時代に創始され、長年農家の副業として作られてきた。“末広がり”で縁起の良いものとされ、武蔵野一帯に広く普及していたが、昭和27年ごろ最後の製作者が亡くなって廃絶。その後、凧の愛好家による4年がかりの調査で技術伝承者が探し出され、昭和52年に復活している。扇の形とともに、左右に風袋を持っていることにも特色があり、弱い風でもよく揚がる。描かれた金太郎が素朴でよい。高さ40㎝。(H25.3.22)

|