東北地方のトリは宮城県。とは言っても、他県と比べて郷土玩具に恵まれているとは言いがたいのが現状で、戦前に在ったもののうち約半数は後継者難などの理由で廃絶してしまった(別項「宮城の郷土玩具は今」参照)。さて、宮城を代表する郷土玩具といえば堤の土人形、仙台張子、それに県内に4系統の発祥地を擁するこけしであろう。先ずは堤人形の「鯉掴み」2種。東北の風土を反映したくすんだ色調が美しい。右の高さ12cm。(H17.5.9)

私が生まれ育ったのは仙台市北部の旧奥州街道沿いである。近くには張子を造る本郷だるま店があって、型に和紙を貼る職人の見事な手さばきや型抜きして天日干しにされただるまを目にすることができる(表紙写真)。そこを北へまっすぐ進むと突き当たりが伊達政宗を祭る青葉神社で、その脇をさらに進むと直に堤町に至る。堤人形はこの堤町で江戸時代半ば、元禄期から造られてきた土人形である。堤町一帯では元々陶器である堤焼を生産しており、その堤焼に寄り添う形で人形制作が始められたという(1)。京都の伏見人形、長崎の古賀人形とともに三大土人形に数えられる堤人形は、東北各地の土人形にも大きな影響を与えた。写真は「鯛車」で高さ15cm。猫と鼠と鯛の組み合わせは珍しい。(H17.5.13)

子の健やかな成長と学芸の上達を願う親心は古今を問わないことから、天神は昔から郷土玩具には欠かせないテーマである。特に堤人形は天神像の制作から始まったともいわれ、ここに示す牛乗り天神(高さ13cm)をはじめ、各種の座天神、堂内天神など種類も豊富である。堤人形にはほかにも恵比寿大黒、七福神、稲荷、地蔵、金太郎といった信仰や節句に深い繋がりを持つものが多い。(H17.5.16)

もう一つ堤人形の題材として重要なのは歌舞伎狂言である。“浮世絵の立体化”とも呼ばれる堤人形は、本物の歌舞伎を目にする機会のない人々にも芝居の面白さを伝えたことだろう。この人形は歌舞伎十八番「仮名手本忠臣蔵」のうち五段目“山崎街道”の勘平である。狩人に身をやつした早野勘平が山崎街道でかつての同志と出逢い、名誉挽回のために仇討資金の調達を約束する。一方、お軽の父の与市兵衛は、お軽を祇園に売ることでその資金を得ようとし、その前金五十両を手にするが、悪党の定九郎に襲われて金と命を奪われる。勘平は、その定九郎を猪と間違えて撃ち殺し、懐の五十両を着服してしまうという場面。相良人形(米沢市)にも同様の型がある。高さ15cm。(H17.5.16)

堤には「芥子(けし)」、あるいは「おぼこ」、「婢子(ほうこ)」と呼ぶ一対の人形がある(高さ6cm)。面白いことに、この人形の持つ意味は県内各地で少しずつ違っている。仙台近郊では“子授け人形”として寺社に奉納するために求める。また、子供が亡くなったときには死出の旅路が寂しくないように、あるいは友引をしないように“友引人形”として棺の中に入れる。仙南地方では“便所神“に無病息災を祈る信仰から、雪隠の中に小さな棚を作りこの人形を並べておく。一方、仙北地方では子供の健康を祈願するためにこの人形を鬼子母神(きしもじん)へ奉納する(2)。(H17.6.4)

堤でも毎年干支に因んだ人形が大小1種類ずつ製作される。ここに示す小型の牛は土鈴につくられている(高さ4cm)。(H17.6.4)

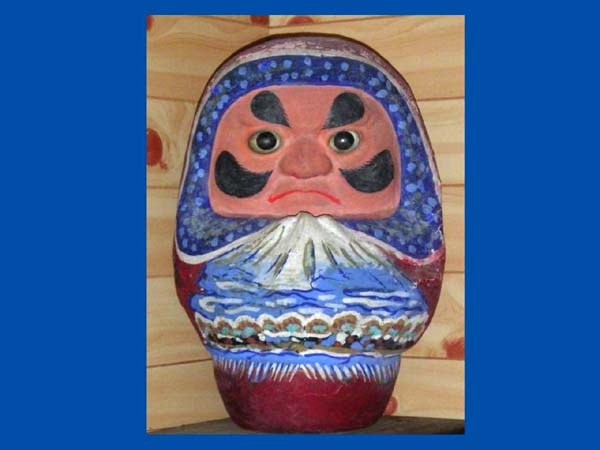

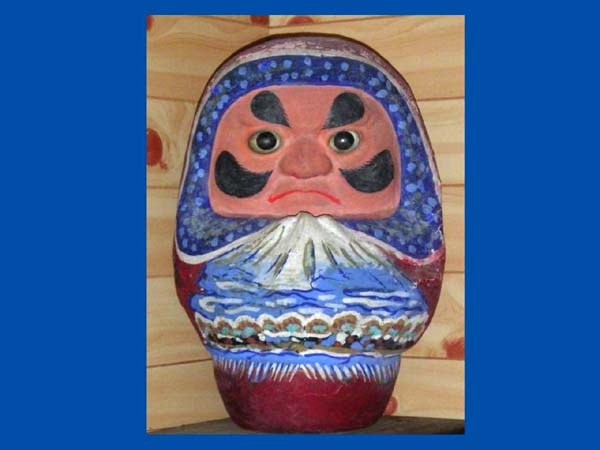

堤人形と並ぶ仙台の郷土玩具に張子がある。その代表が松川だるま。だるまは普通赤一色に塗られているものだが、仙台のだるまは顔の周囲を青く縁取りし、目の周囲には朱を入れ、側面には梅を添え、恵比寿大黒や宝船の胴模様は立体的に浮き立たせるという具合で、ご覧のとおり派手な作りである。以前はさらに手が込んでいて、眉には熊または黒犬の毛を小片にして皮ごと貼り付け、目には硝子の義眼を埋め込んでいたという。江戸時代後期、伊達藩士の松川豊之進が創始したと伝えられる。今も旧奥州街道沿いの通町と堤町にだるま屋が3軒あり、その独特な構造、手法、形式を守っている。全国に数あるだるまだが、松川だるまが白眉と思うのは私の手前味噌か。なお、仙台では1月14日の“どんと祭“に正月の門松や注連縄とともにだるまを神社に納めて燃やし、代わりに新しいだるまを買って帰り、神棚に飾る。高さ30cm。(H17.6.11)

左は胴模様に宝船があしらわれた松川だるま。眉の毛は毛皮屋から取り寄せるが、何の動物か分からないとのこと。中央は火伏せだるま。頭が小さく、胸には衣の内側で合掌している姿を表現した数条の襞が描かれている。松川だるまとは明らかに別系のだるまで、火伏せの護符として求められる。作者の家でも過去のボヤが大事にならずに済んだというから、だるまのご利益は保証済みのようだ。右は女だるま。全体が紫色に塗られ胴に白い丸紋が描かれているのが珍しい。8cmほどの小品ながら、成型ではなく今も手張りで作られている。(H17.6.12)

仙台張子は伊達藩下級武士の手内職として始まった。城下町・仙台では張子の材料である反故紙に事欠かなかったからである。大正年代の仙台には11軒ものだるま製作者が居たと記録されており、ほとんどの場合左官や大工、瓦葺き、堤焼き窯元など別に本業を持っている人々であった。今ではわずか3軒を残すのみであるが、やはり商売や勤めの傍ら伝統を守りつづけている(3)。左は福助(だるま)。落ち着いた色彩の上品な作品である。大きいものは1mほどもあり、商店の店先に飾られているのを今でも目にすることがある。右の夫婦福助も同じ作者によるもの。やはりかつては節句などに飾られたのだろうが、最近は見かけなくなった。高さ13cm。(H17.6.22)

前回と同じく夫婦福助だが、作者が異なると作品の雰囲気もまた違って、より素朴な出来である。高さも7cmと小さくて可愛らしい。また、こちらは起き上がりに作られている。(H17.6.22)

仙台のだるま屋が作ったのはだるまばかりではない。露天で売られる張子の面や動物、陸奥国分寺薬師堂の祭礼で売られる“ぼんぼこ槍”や“木ノ下駒(木馬)”、大崎八幡神社の神輿渡御に因むミニチュアの神輿、さらにはお盆に飾る屋形船提灯なども彼らが手掛けていた。しかし、今では面や動物以外ほとんど目にすることはない。さて、だるまや面など仙台張子は他産地のものに比べ総じて厚張りである。これが動物の張子には重量感を与えて好ましい。虎は黄色に塗られた胴に荒い筆使いで黒い毛並みが描かれ一見堂々としているかと思えば、上目遣いで首を振る姿はちょっと情けない(高さ8cm)。俵牛の両角は細くて長く、頭部は扁平で小さく作られているが、対照的に胴は大きめであり、のっそりした牛の特徴をよく表わしている(高さ8cm)。また、馬の太く短い脚は黒光りする馬体とともに逞しい東北の農耕馬を連想させるものだ(高さ19cm)。(H17.6.22)

金太郎のお伽話は郷土玩具にとって格好の題材である。とりわけ、男児の逞しい成長を願う端午の節句に熊と金太郎を組み合わせた“熊金”人形は欠かせない。左は小熊と金太郎、右は熊乗り金太郎(一説に牛乗り金太郎)。夫婦福助同様、作者によって二体の雰囲気は大分異なっている。なお、全国の金太郎人形には他に

“熊差し”(熊との相撲)、“熊担ぎ”、“熊投げ”、“松引き”(松の大木を引き抜く姿)などがあり、何れも怪力金太郎の面目躍如である。一方、鶴岡(山形県の玩具21)や伏見(京都)などには金太郎が山姥に甘えている微笑ましい姿もみられる。右の高さ7cm。(H17.6.22)

県内各地の祭に因む人形を二つ。左は県北の一迫(いちはざま)町に伝わる「鹿(しし)踊り」の木製人形(高さ11cm)。踊りの由来については、鹿の群れが踊り狂う様子を真似て猟師が創作したとする説、猟師の息子(一説には妻)が我が身を犠牲にして父親(夫)の殺生を戒めた言い伝えを基とする説などがある。悪魔払いや供養のために盆や秋祭りに演じられる。他に仙台市(秋保、芋沢、根白石)や沿岸の気仙沼市、矢本町にも鹿踊りが保存されている(4)。装束や振り付けに違いはあれ、宮城県から岩手県にかけての広い範囲に鹿踊りが分布しているのはなぜだろうか。岡本太郎は、この地域では「人間が動物を食い、動物が人間を食った(狩猟)時代の祭儀がもっとも純粋な形で残っている」と述べている(5)。右は県央の中新田(なかにいだ)町に伝わる「火伏せの虎舞」。粘土を材料に手捻りで作られている(高さ14cm)。“雲は龍に従い、風は虎に従う”の故事にならい、虎の威を借り風を鎮めて火伏せを祈願したのが由来という。笛と太鼓の囃子に合わせ、腹いっぱいに風をはらんだ虎が高屋根の上で踊り舞う様は勇壮である。虎は男子中学生が二人一組となって演じている(6)。(H17.6.22)

宮城県は谷風梶之助など過去に4人の横綱を輩出している。その一人、9代目横綱・秀の山雷五郎は文化5年(1808年)気仙沼市に生まれた。16歳で江戸に出て、初めは北山と名乗り、天保12年(1841年)大関に昇進、弘化2年(1845年)秀の山雷五郎と改名した。翌年、12代将軍徳川家慶の上覧相撲などに4場所優勝した後、39歳で9代目横綱に推挙された。現在の出羽の海部屋に残る記録によると、身長5尺4寸(164cm)体重42貫(158kg)であったというから、かなりの肥満体だったようだ。写真左は昭和40年まで秀の山の出身地である市内階上(はしかみ)の千葉家で作られた土人形。あんこ形の秀の山にふさわしく(?)ずっしりと重い作品である。中央は昭和56年から気仙沼中学校附設の特殊教育共同実習所で作られている作品、右は昭和50年代まで気仙沼窯業で作られていた作品である(高さ10cm)。(H17.6.25)

気仙沼市の東隣、太平洋に突き出た唐桑半島の突端に御崎(おさき)明神(日高見神社)がある。鄙にはまれなる壮麗な社殿には、旧1月15日の例祭ともなると近郷近在から大勢の参詣者が集まる。その際売り出されるのが風車と弾き猿と木舟である。風車は元来漁民が“風車竹”と称する竹の皮を材料として順風と航海安全の願いを込め作ったもの。弾き猿は一年中の災いをすべて”はじき去る“との信仰から生まれたもの。弾き猿はまた、宝を背負い込む福の猿とも安産や子宝の神ともいわれている。木をくり抜いて作った舟は”さっぱ舟“と呼ばれ、やはり漁の安全と大漁とを祈願して神棚に祀る。弾き猿の高さ31cm。(H17.6.29)

仙台和紙を使った張子の首振り人形。最近の創始だが、それぞれ動物の雰囲気をよく掴んでいて巧みである。俵牛の高さ6cm。(H17.6.29)

七夕馬については「福島県の玩具29・30」参照。写真は県北にある栗駒町文字の七夕馬(麦藁製、高さ36cm)。東北歴史博物館の及川宏幸氏が最後の作者から手ほどきを受けて復元したもの。氏の解説を一部引用させていただく。「七夕馬を県北では迎え馬といい、盆に来る霊を迎える馬と思われる。6日に麦藁で馬を三頭作り、うち一頭に人形(先祖様)を乗せて仏壇の部屋前庭の板塀上に墓地向きでまたがせる」。一方で、新盆にささげる初棚の精霊馬には特別に「霊が迷って出ることのないように馬方の人形が添えられたり、さらに念を入れて乗り手が付けられたりする」との報告もある(7)。信仰に根ざした藁馬を“玩具”と呼ぶのには異論もあろうが、一部には子供達に作り与えたとの話もあって、ここでは敢えて紹介した。(H17.7.11)

左は県南地方の白石市大鷹澤の七夕馬(高さ34cm)。87歳になる作者は、「旧7月7日には七夕の竹飾りと一緒に麦藁で二頭の馬を作った。翌8日に竹飾りは大根畑に挿し、七夕馬は馬屋(まや)の屋根に乗せた。ちょうど牛馬も居なくなり農作業も機械化された頃から他に作る人も居なくなった。今では麦藁も手に入らず稲藁を使っている」などと話しながら、20分余りで手際よく馬を作り上げた。なお、前出の及川氏によると、県南のある所では七夕馬には田の神が乗って田巡りをするとも言われている。右は仙台市若林区藤塚の菰(こも)馬(高さ59cm)。菰(真菰)は水辺に生えるイネ科の植物で、葉は莚(むしろ)を編むのに使う。「このあたりは名取川の河口で材料には事欠かない。菰馬は盆棚などと一緒に盆に作るもので、二頭繋いで馬小屋の上に飾った」と74歳の作者は語ってくれた。写真は往時のものより大型で、普通はこの半分ほどだという。(H17.7.11)

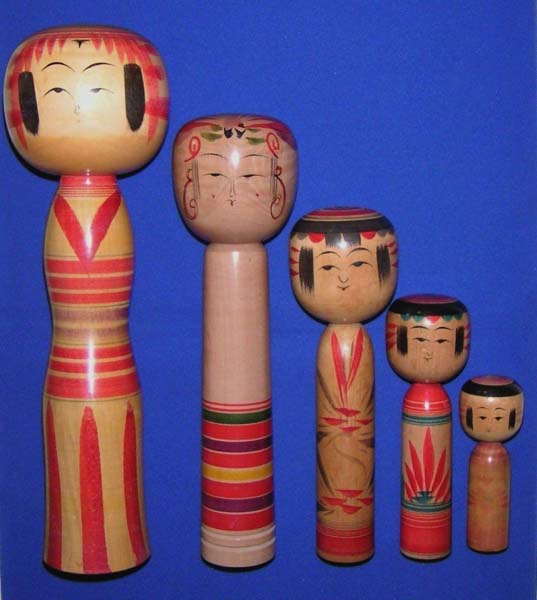

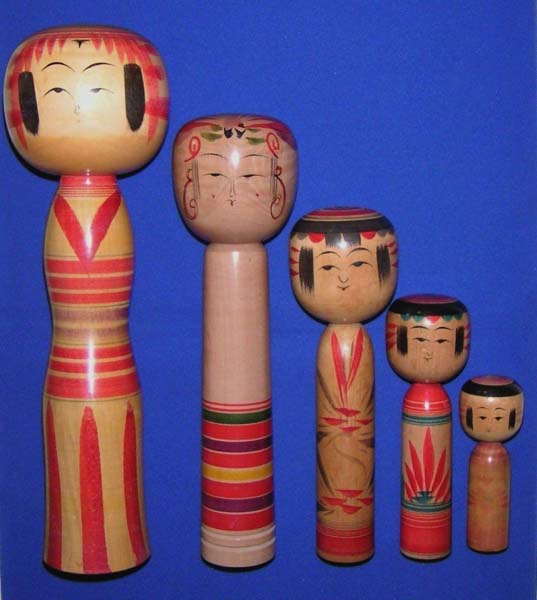

蔵王山東麓にある遠刈田温泉街から川を渡り、さらに1kmほど行ったところに防風林に囲まれた民家が点在している。このあたりが新地と呼ばれ、「ほぼ全員が佐藤姓を名乗って、まれに見る木地部落としての純粋性を持っている」(8)。遠刈田こけしは頭部に比べて胴が細く、その描彩は11系統中最も華麗で、胴模様も象徴的で美しく、菊花、桜、木目などが描かれている。大型こけしの背部には菖蒲の花を描くのも特徴である(挿図)。左より斎藤良輔(遠刈田、1尺)、菊地孝太郎(青根)、桜井良雄(七ヶ宿)、斎藤良輔、佐藤三蔵(遠刈田)、佐藤好秋(同)の作。(H17.7.23)

土湯(福島県)や遠刈田と並び、鳴子はこけしの三大発生産地とされている。いずれも奥羽山脈山間の温泉地で交通の要地。古くから木地屋がおり、技術的、経済的条件の整った地域といえる(9)。鳴子こけしの特徴といえば、頭部に描かれた御所人形に似た前髪と水引手と呼ぶ二束の毛、安定感のある太い胴に描かれた写実的な菊花や楓模様。頭部と胴が嵌め込み式になっていて、回すとキイキイ鳴るのも特徴である。“土湯の枯淡、弥治郎の豊艶、遠刈田の華麗、木地山の素朴、鳴子の清楚”といわれ、鳴子こけしには初々しい東北娘の雰囲気が感じられる。鳴子温泉に生まれ、こけし作りを身近に見て育った私の父は、「轆轤(ろくろ)が廻ると、丸太の中からこけしや独楽が魔法のように現れて来て、一日中眺めていても飽きなかった」そうだ。また、開業医をしていた祖父へ「(工人達が)治療のお礼にこけしを何本も束にして持ってきてくれたものだ。大事にして置けば、今頃ひと財産だったろうに」と、こけしがこれほど高価なものになったのが信じられぬふうであった。左から高橋武蔵(1尺2寸)、遊佐福寿(勘治型:頭頂に髷を結った型)、高橋輝行の作。(H17.7.28)

仙台市近郊の作並温泉が発祥地。頭部に不釣合いなほど胴が細くて長いので、立てられないこけしには台を付けたり寝かせておいたりする。以前のこけしは頭部が頬から顎にかけて狭く作られ、胴もさらに細かった(右端が復元品)。細い胴は子供が握って遊ぶのに適しており、こけしが子供の玩具であった時代の名残である。作並系の胴模様は“蟹の横這い“と呼ばれる菊花が特徴だが、紅と墨、或いは墨一色で花弁豊かな花模様を描いたこけしもあり、これらを特に”仙台こけし“と呼ぶことがある(左より2本目と4本目)。なお、山形県にて紹介した山形系こけしは作並で修行した工人が山形に移住して始めたもので、両者には頭頂の輪飾りなどに共通点も多い。左より平賀謙次郎(1尺)、里見正博、平賀忠、鈴木昭二、狩野安志、山本俊一、早坂晃の作。(H17.7.28)

県南の城下町・白石市より車で15分ほど行くと弥治郎部落がある。土地の旧家、佐藤家と新山家には木地師としてそれぞれ先祖伝来の書付が残されて今に至っているが、弥治郎こけしを挽いているのは両家に連なる工人達である。木地物やこけしの市場は弥治郎から歩いて20分のところにある鎌先温泉が唯一であったため、その販売量には自ら限度があった。そこで、昔から弥治郎では長男以外のものが木地業で身をたてるには、他に移住して独立するのがしきたりになっていたという(10)。他系統にくらべ弥治郎系こけしが東北各地や北海道にまで広く分布しているのにはこうした背景がある。分派したこけしがそれぞれの土地で独自の持ち味を発揮しているところも弥治郎系こけしの面白さであろう。左より新山久城(1尺2寸)、佐藤慶明、鎌田うめ子、鎌田文市(2本)。頭頂部に多色の同心円模様を描き、胴には簡単な轆轤模様か手書きで裾や襟を加えるという、弥治郎系の基本的なスタイルが示されている。(H17.8.2)

木地玩具は、椀や盆、鉢などの日用雑器を挽く木地師達によって本業の傍ら作られてきた。こけしがその代表であるが、ほかにも数々の楽しいおもちゃがある。ここでは各種の独楽を紹介するが、産地は白石、鳴子、遠刈田などが混在している。(H17.8.3)

独楽以外の木地玩具。やはり白石、鳴子、仙台、遠刈田などで作られている。(H17.8.3)

面を作っているだるま屋は現在2軒、合せて40種ほどの型が残っているという。上段左よりおかめ、ひょっとこ、大黒、仙台四郎、花魁、柏(翁)。狂言の「乙(おと)」と「空吹(うそぶき)」の面が組み合わされ、お神楽では“おかめ”と“ひょっとこ”として使われる(11)。舌舐めずりしながら酒を飲む赤ら顔の大黒様。祭では先導役を務めるものが着ける面である。仙台四郎は明治時代に実在した人物。智恵遅れだが子供のように天真爛漫で、四郎が立ち寄った店は必ず繁盛したことから、“福の神“と言われて人気者になった。柏(翁)は後に紹介する烏天狗、鐘馗、狗とともに“仙台の黒面“と称され、その独特な形や彩色は他の追随を許さないものである。(H17.8.3)

今回は鬼神の類。上段左より天狗、満州烏天狗、迦樓羅(かるら)、烏天狗、鐘馗、獅子。能では口をキッと結んだ(ヘしんだ)面を「●見(べしみ)」と呼んで天狗の性を表わす。迦樓羅は毒蛇や毒虫を喰う霊鳥としてインド神話に出てくる架空の鳥で、我が国では古くから伎楽面に取り入れられている。満州烏天狗の謂れは不明とのことだが、迦樓羅面に似ていることから手本は同じかもしれない。このように、張子面といえども伎樂や能、狂言の仮面にルーツを求められるのは興味深い。(H17.8.3) (●は病垂れに悪)

動物の説明は一々不要と思うが、右下の面を呼ぶのに作者は「猪」といい、昔の本には「狸」とある。皆さんには何に見えますか。(H17.8.3)

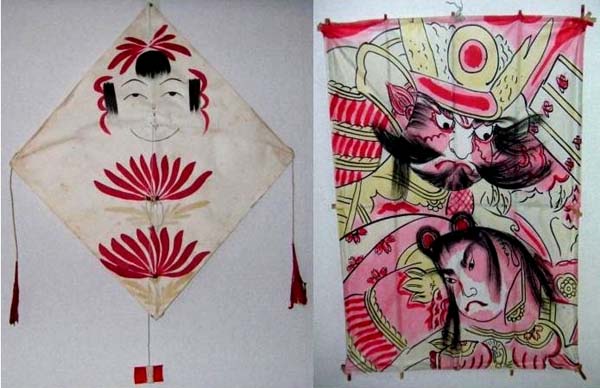

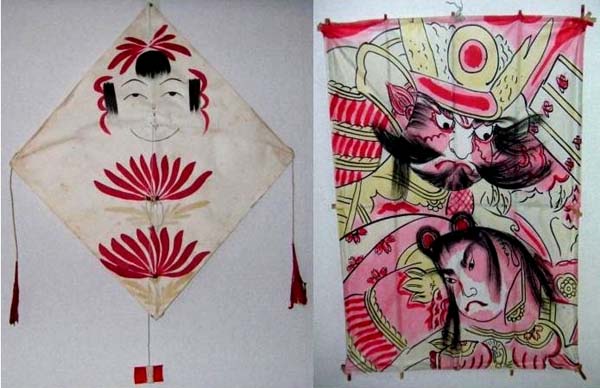

左は鳴子温泉の“こけし天旗”(高さ54cm)。天旗とは方言で凧のこと。こけしのふるさとでは工人達が余技として凧に絵付けをすることがあり、遠刈田や弥治郎でもそれぞれ特徴ある絵柄の凧が見られる。右は県央・南郷町の“みちのく天旗”。明治になってから元藩士が近郷の子供達のために作り始めたもので、素朴な絵柄は郷土凧としての情緒がある。高さ70cm。(H17.8.14)

ある人から昔のだるまを贈られた。ガラス製の眼をはめた松川だるまで、やはり眼の輝きがリアルである。「戦前は市内にもガラス工場があって、卵型に加工した眼玉を注文していたが、戦災で工場が閉鎖された後は粘土の玉を埋めて胡粉を塗った上から眼を描くようになった」という話を聞いたことがある。ちなみに、ガラス眼は内側からはめ込むのだそうだ。現在のだるま(宮城県07)にくらべて顔幅が広いせいか、よりのびやかな表情をしている。高さ45cm。(H21.5.16)

白石市郊外にある鎌先温泉の凧。天狗たちが相撲を取る前、温泉に浸かり体を揉みほぐしたという伝説があり、温泉の裏には天狗の棲む天狗山と呼ばれる山もある(12)。一文天狗旗は昭和初期に一度廃絶したが、ある旅館の主人によって復活した。高さ30㎝。(H28.9.4)

|