日本は四方を海に囲まれた島国だけに、船に因んだ玩具が数多くみられる。櫓こぎの漁船や鯨舟、帆掛けの廻船など、主に伝統的な和船がモデルで、それらには大漁祈願、家運隆盛、航海安全の願いが込められている。ほかに文明開化以降の蒸気船(灯玩04)や外輪船を象った玩具や七福神を乗せた宝船などもあって、種類もさまざまである。写真左の“ざっぱ舟”は御崎神社(唐桑町)の大祭で売られる刳(く)り舟。旗を一本立てただけの簡素なもの(宮城県15)から、このような満艦飾までいろいろある(長さ48cm)。右は“きっさま”と呼ばれる和船(長さ31cm)。国内有数の水揚げを誇る漁港・気仙沼市で作られ、呼び名は江戸時代に紀州のカツオ船を当地に招いてカツオ漁を学んだことに由来するという。(H21.5.16)

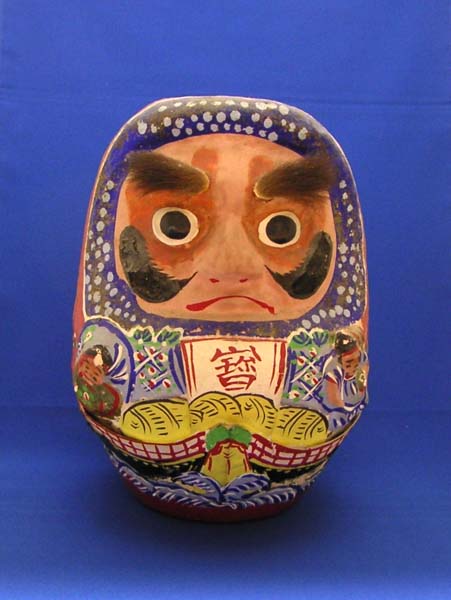

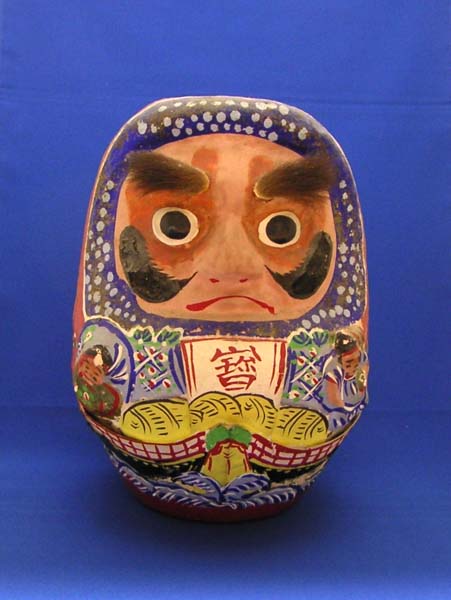

胴模様に宝船を立体的に浮き立たせた仙台の松川だるま。両脇には恵比寿と大黒も描かれていて、目出度さも三倍であろう。松川だるまでは、ほかに富士山や鯉の滝登りなども胴模様に取り入れられている(宮城県29)。顔の周囲を群青で囲み、側面には梅の花をあしらい、眉には動物の毛を貼るという、まことに派手やかなだるまである。高さ26cm。(H21.5.16)

竹駒神社(宮城県岩沼市)は日本三大稲荷の一つに数えられる名社。門松や正月飾りを焼くどんと祭(左義長)や初午の大祭には多くの露店が並び、以前は“竹駒”の名に因んで竹細工を並べた店もあった。そこで求めた宝船(上段左:高さ21cm)は、船ばかりでなく七福神の姿や宝物が竹で細かに表現されている。他で目にすることもあるので、地元産かどうかは不明。残りはいずれも東京都の七福神。正月に各寺社から授与される尊像を集め、宝船に乗せて飾る(東京都19)。上段右より時計回りに隅田川七福神(墨田区)、東海七福神(品川区・大田区)、日本橋七福神(中央区)。宝船の長さ17~23cm。(H21.5.16)

「いやでござる、ペリーさん」の黒船が浦賀に来航したのは1853年。我が国に通商を迫り、翌年日米和親条約が結ばれた。今でこそ反捕鯨国の先頭に立っている米国だが、当時は北太平洋の捕鯨業を保護し、その燃料や水を補給するための港が必要だったからである。鯨油は貴重なエネルギー源で、特に照明用の油に使われた。我が国でも沿岸捕鯨の歴史は古い。肉や皮,内蔵を食用とするばかりでなく、ひげや歯は工芸品などとして,骨は肥料として鯨は余すところなく利用されてきた。太地(和歌山県)は古式捕鯨が始められた地である。それぞれに役割を持った舟が船団を組み、協力して鯨を仕留める。写真奥は鯨を追いかけ銛(もり)を打つ勢子舟で、舷側には一番舟の印である鳳凰が描かれている(長さ27cm)。手前右は勝浦(和歌山県)の大漁舟。舟大工が余技に作った玩具で四つ車がつく。左はやはり古くから捕鯨を伝統とする土佐の鯨車(高知県)。(H21.5.24)

4隻の黒船のうち、2隻は蒸気式外輪船であった。外輪船とは、船体外に推進器としての水車を取り付けた船をいう。黒船は左右の舷側に外輪を持っていたが、船尾に1つの外輪を持つ船もあって、例えば東京ディズニーランドのアメリカ河を航行する“蒸気船マークトウェイン号”がそうである。しかし、実は推進器としてのスクリューが別にあって、マークトウェイン号の外輪は水流を受けて回る単なる飾りらしい。写真は乙川土人形(半田市)の外輪船で、土笛に作られている。高さ5cm。(H21.5.24)

いったい祭りというものは起源の知れないものなのに、祇園祭のそれは平安朝に疫病退散を祈念して始められたと記録に残っている。つまり、旧来の祭りは村々で自然発生的に起こったものなのに対し、祇園祭は時の為政者によって人工的に作り出された、いわば都会の祭りの始まりといえる。それと同時に、祭りの性格も農耕儀礼本位の素朴な「営(いとな)む祭り」から、華麗な見世物の「見る祭り」に変遷していった(1)。祇園祭では、前の祭(7月17日)に鉾と山32基が京の町を練り歩く。山鉾巡行の順番は毎年くじによって変わるが、先頭の長刀(なぎなた)鉾としんがりの船(ふね)鉾はいつも決まっており、郷土玩具にもこの二つだけがとりあげられている。船鉾は、神功(じんぐう)皇后の三韓征伐神話に因んで鉾全体を屋形船の型にしたもの。高さ32cm。(H21.6.5)

明石海峡に面した岩屋神社(明石市)の夏祭りでは、若者が海に入って“オシャタカ”と唱えながら長さ2mほどの小舟を前に押し進め、海難防止と豊漁を祈願する。“オシャタカ”とは播磨地方の方言で「(神さまが)おじゃったか(いらっしゃったか)」がなまったもの。当日は手作りの刳(く)り舟が神社から授与される。左の高さ14cm。(H21.6.5)

土地の風俗を題材にした船玩具を2つ。左は長良川(岐阜県)の鵜飼船で、竹を使って鵜と鵜匠を巧みに表現している。右はのんびりとした浦戸湾(高知県)の釣り船で、番傘を帆の代わりにしているので帆傘船(ほがさぶね)と呼ばれるもの(2)。よさこい節の一節にも「はらみの廻し打ち、日暮れに帰る帆傘船、年に二度とる米もある、ヨサコイ、ヨサコイ」と唄われている。もっとも、今ではその姿を見ることはない。どちらも旅の思い出の縁(よすが)に買い求められる観光土産品である。帆傘船の高さ9cm。(H21.7.11)

柳と白壁のコントラストが美しい倉敷美観地区の一角に、日本郷土玩具館がある。昭和42年の開館で、学生時代に初めて訪れて以来何度か足を運んでいる。館内には廃絶してしまった多数の郷土玩具が展示されているほか、岡山県をはじめ全国の郷土玩具を集めた即売場もある。この博物館の特筆すべき点は、新しい郷土玩具の制作や作者の育成、埋もれた郷土玩具の発掘にも力をいれていることだろう。訪れるたびに、旧型の複製品や魅力的な新作に出会える楽しみがある。写真は新しい船玩具だが、郷土玩具の名に相応しいものの一つといえる。高さ10cm。(H21.7.11)

旧暦8月1日は八朔。田面(たのも)節句ともいわれ、五穀豊穣、家内安全を願う祭がある。田面は“田の実”がなまった言葉。尾道市や宮島町では今も男子誕生の年に田面船が作られている。ただし、尾道の田面船には四輪が付いており、これを引きながら田の畦道を歩いて氏神様にお参りするのに対し、宮島のそれには車が無く、海へ流すことになっている(3)。写真は尾道のもので高さ15cm。(H21.7.14)

5月の節句に浜の男児が引いて遊ぶ車の付いた船玩具。からから、がらがら音がすることからこの名がある。また、ここ坊津は古くは遣唐使船の寄港地となった土地柄、からから船は遣唐使船や唐の貿易船の姿を写したものともいわれており、“唐カラ船”の字をあてることもある。船体は漁師か船大工が作り、帆綱に結わえる“猿(さい)の子”は元気に育つようにと母親が手作りする(4)。猿の子は高山(岐阜県)の“猿ぼぼ“や各地の“弾(はじ)き猿“(干支の猿06)と同じく縫いぐるみだが、坊津には「昔、カツオ船が嵐にあったとき、どこからか猿の子がやってきて帆を降ろしてくれた」という言い伝えがある。また一説では「風が去る」からだともいうから、災いを「はじき去る」に通じるものといえよう。これは土産用のミニチュアで高さ15cm。実際のものは表紙写真22を参照。(H21.7.14)

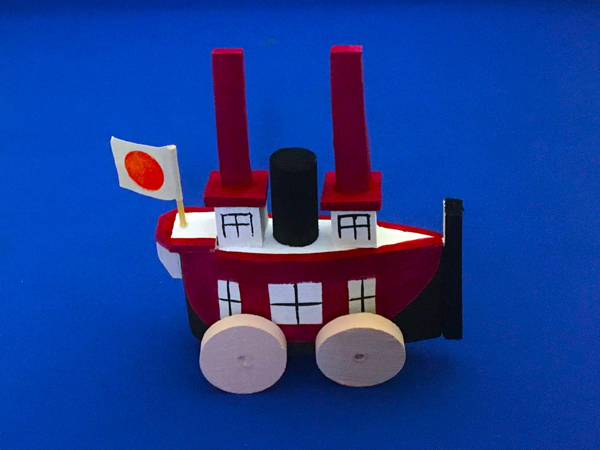

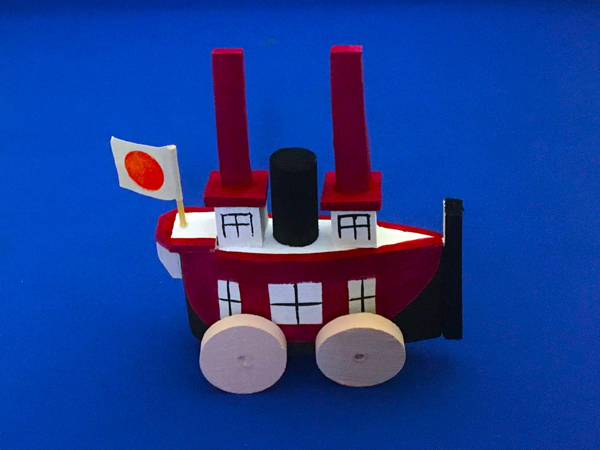

明治中期、宍道湖に初めて蒸気船が浮かんだ頃、人々はその見慣れない姿に驚き、西洋文化への憧れもあって、このようなオモチャにした。それまで日本の玩具と言えば、主に信仰や祈りに関わるもの(だるまや犬張子など)であったが、これはまさしく子供用玩具の先駆けといえるだろう。木っ端を集めて作った素朴さと大胆な彩色もたいへん魅力的である。写真集などでは、常に松江のお宮(島根02)と並べて紹介されている(5)。何度か廃絶と復活を繰り返すも、久しくまぼろしの玩具となっていたが、ごく最近、若い作家の手でよみがえった。高さ12㎝。(R5.2.20)

良質な竹が育つ愛媛県の中でも、松山の竹工芸品は伝統があり、花籠や衣装籠、文書籠、茶道具入れが有名であるが、竹細工にも見るものがある。写真は以前、郷土玩具の頒布会用に作られた八幡船(ばはんせん、やわたせん)。八幡船は、14~16世紀に朝鮮・中国の沿岸を荒らし回った海賊(倭寇)の乗った船で、戦勝の神・八幡大菩薩の幟を掲げていたのでこう呼ばれたという。高さ10㎝。(R5.2.20)

|