| 岡山県の玩具 |

|

|

岡山駅に降り立つと、真っ先に出迎えてくれるのは桃太郎主従の像である。古代、岡山県は全域が吉備国に属していて、出雲や大和と並ぶ先進地域として栄えた。桃太郎は吉備国に由来する伝説とされ、黍団子も“吉備”団子となって当地の名物になっている。というわけで、郷土玩具の世界でも桃太郎は岡山県に多く見られるようである。写真は倉敷張子の作者が作る手捻りの桃太郎たち(桃太郎の高さ3.5㎝)。桃太郎の玩具は別に特集したので、そちらもご覧ください。(H26.11.24)

岡山県西部(備中北部から作州西部)で旧暦正月の10日夜から行われる農村行事に使われる藁製の馬。10日の晩になると、顔を隠した子供たちが近所の家々を訪ね、コトコト馬をそっと縁側に置き、縁側や雨戸をコトコト叩いて素早く物陰に隠れる。家のものはこの音を聞きつけると、「それ、馬を売りに来た、良い馬を買え」と言いながら藁馬を家に入れ、代わりに子供たちのために駄賃や菓子を置いておく。翌朝、農民はコトコト馬を携えて苗代田に行き、田を耕し、田にコトコト馬を残して帰る。行き帰りは「やれぼう、やれぼう!」と大声で叫びながら豊年満作を祈るのである(1)。コトコト馬(所によってはホトホト、ゴリゴリ、トヘトヘなどとも呼ぶ)は、農民が各自思い思いに作るものなので、大小さまざま、形にもいろいろあるようだ(2)。これは有漢(うかん)地区の老人クラブの人々が作った藁馬で高さ21㎝。(H26.11.24)

神楽は、神の乗り移った人(神懸かり、神降ろし)の口から神の御託宣を聞くために、神を招く座を設けて、笛太鼓の囃子や歌舞によって神の出現を待ち望む“神事”が起源とされる。天の岩戸の前で天宇津女命(あまのうずめのみこと)が踊った舞がその始まりという。のちになると、神楽といえば神事で演じられる囃子や舞を指すようになった。宮廷で行われる「御神楽(みかぐら)」に対し、各地の祭礼で奉納される神楽は「里神楽」とも呼ばれ、地方によって囃子や演目も多様である。東北地方には山伏系の法印神楽があり、九州地方には天孫降臨を題材にした高千穂の夜神楽がある。一方、出雲神話圏である中国地方では、神楽にも国譲りや岩戸開き、大蛇退治などが取り入れられている(3)。写真は備中神楽発祥の地・成羽(なりわ)焼の陶芸家による備中神楽人形。神話でおなじみの神々のうち、ここでは素戔嗚男命と建御名方命(大国主命の子で、国譲りに抵抗した神)をあげた。高さ10㎝。(H26.12.4)

もう一つ、備中神楽を模した土人形を紹介する。粘土を指で捻ってから炭火にかけて素焼きにし、胡粉を塗ってからペイントで色付けして仕上げる。高さ3㎝ほどの小さなものだが、登場人物の特徴が巧みに表現されている。左から建御名方命、室尾明神、素戔嗚男命、猿田彦命、手名槌命、稲田姫、大国主命、松尾明神。作者は桃太郎でこ(桃太郎05)と同じ岡山市の中田政夫・キミコ夫妻である。(H26.12.4)

やはり中田夫妻による手捻りの土人形で、県内各地の祭りを題材にしている(1)。前列はうわはん人形。県北部蒜山(ひるぜん)地方の盆踊りである大宮踊りのなかに、夜更けに男達が編笠烏帽子姿で踊るものがある。男の一人は臨月の腹を抱えた女装をして擂鉢(すりばち)を抱え、他の一人は擂粉木(すりこぎ)を持って擂鉢を突きまくる。仕草は卑猥であるが、五穀豊穣、家内繁栄の祈りが込められている。「うわはん」は囃し言葉で、歓喜絶叫の声音だという。後列左は茶屋町(倉敷市)の鬼。氏神様の御神幸に鬼がお供したという云い伝えから、秋祭りには鬼面を着け、真赤な着物に金絞りの胸当てと虎縞模様の腰布を着けた人々が、錫杖を持って町を練り歩く。後列右は牛窓町(瀬戸内市)の唐子踊り。むかし、神宮皇后が三韓征伐の帰途この地に立ち寄り、連れ帰った韓の童子に舞踊を演じさせて旅の無聊を慰めた云い伝えに由来する。疫神社の秋祭りに、体格の揃った男児二人が韓の衣裳を着て踊る。「今年(こんねん)初めて日本へ渡り...」という唄で始まる異国情緒あふれる踊りである。高さ7㎝。(H26.12.4)

桃太郎伝説で有名な吉備津神社には、古代吉備の国を平定したと伝えられる吉備津彦命が祭られている(桃太郎05)。吉備津彦命は犬と鳥とをお供に連れて来られ、たいそう可愛がられた。そして部下にその飼育を命じたので、今でもこの地方には犬飼、鳥飼の姓を名乗るものが多いという。吉備津神社のこま犬は、立ち犬と座犬と鳥が三体一組で社務所から下附される。粘土を手捻りして誂えた素朴な縁起物で、製作者の添える栞には「こまいぬは盗難火難を除き、野獣を防ぎ、子供の夜泣きに霊験があり、とりは食事の時にお膳の上に置くとのどに詰まらぬ」とある。鳥は鳩とされているが、のど詰まりを防ぐとの云い伝えから鵜の姿ともいう。それほど判別しにくい抽象的な鳥である。高さ2㎝。(H26.11.23)

吉備津神社門前にある、その名も桃太郎という土産物屋では、吉備津人形と称し「古型高麗(こま)犬」(写真前列)などを売っている。古代、大陸より朝鮮半島を経て吉備の国に渡来した人々は、家畜として犬を大切に飼育し、狩猟や農耕に役立てていた。高麗犬は後に信仰と結びつき、盗難、火難、野獣の害を防ぐと信じられるようになる。吉備津人形の高麗犬は、立ち犬の背にそれぞれ太鼓、宝珠、米俵を乗せたもので、新玩ながら良い出来栄えである。作者は別に勤め人をしながら郷土玩具を製作している東隆志氏。厠(かわや、便所)の神である「芥子(けし)人形」(宮城05)(後列左)や、渡来民族の兵と犬の密接な関わりを表現した「兵と高麗犬」(同右)のほか、すでに紹介した「倉敷蒸気船」(船09)など、地元の歴史、風土に根差した作品を次々世に出している。芥子人形の高さ7㎝。(H26.11.23)

前列の土だるまも東氏の作品で、夫婦と子の一組。氏による解説「(吉備津宮の)境内には数多くの土産物店があり、御守り、絵馬、玩具などの縁起物を売っていたという。吉備津宮は広く領地を有し、小作農民は年貢を納めていたが、代わりに土人形を作り参詣する人に売り、神社に納めていた。(このだるまは)その中の一点で、縁結び、子授かり、安産、夫婦円満の加護を願う。長期間廃絶していたが、今度復刻したものである。」後列右は吉備津のだるま。栄西の座禅姿を象ったものともいうが、起源についての確証はない(1)。一名、茶だるま。これも東氏が復活した。臨済宗の祖・栄西は保延7年(1141年)吉備津神社の神官の子として生まれ、宋に渡り禅の教えを受けて帰国。その時に茶の種子を持ち帰ったといわれる。その後、鎌倉幕府の加護を得て臨済宗を広めた。二日酔いに苦しむ将軍・実朝に茶を勧め、「喫茶養生記」を献上したという話が伝わっている。後列左は玉島だるまで、西日本には珍しい目無しだるま(福だるま、願かけだるま)。関西ではここが唯一の製作地なので、選挙の時には大忙しという。高さ12㎝。(H26.11.23)

倉敷張子は江戸時代末期に始まった土人形から転じたもの。明治2年以来、百有余年四代にわたり一子相伝で製作を続けている。二代目になってから節句用の人形や虎、昇り猿(猿08)も創作された。当時は7月、8月の農閑期に面を作り、秋の豊年祭りに売り歩いたという(4)。虎玩具の発生は京阪地方。男児の健やかな生長を願って、虎の人形を誕生祝いに贈ったり端午の節句に飾ったりする風習は関西を中心に今も残っており、このような写実的で力強い大型の虎は西日本の特徴でもある(虎01・02、大阪01)。一方、東日本の虎は概して小型で、猫のような優しさをもっている(虎04・05、福島09・10)。高さ33㎝。(H26.12.30)

倉敷総鎮守・阿智神社の祭礼につきものの素隠居(すいんきょ)。牡丹の染抜き小袖にパッチをはいて、両手に渋うちわを持ったおどけ姿の素隠居は、神代のむかし、天孫降臨の御先導を承った塩土翁(しおつちのおじ)の由縁に因んで、御神幸の道を清め、悪魔祓いをする役目と云われている。また一説では、今から百数十年前、当時の大当番(氏子総代)が99歳になる老人で、神輿のお供が出来ないというので、代わりの若衆に翁と媼の張子面を被らせてお供させたことから、毎年翁、媼の面が御神幸に加わる習わしになったものとも云われる。今では町の随所に現れて、祭りに繰り出した大勢の人々を手に持った渋うちわで叩いて、悪魔祓いのお祝いをするようになった。この素隠居の張子も二代目から伝わる作品である。高さ12㎝。(H26.12.30)

十二支の張子は四代目・生水幹一氏の創作になる比較的新しいもの。大型の飾り虎とは違って動物の可愛らしさが表現されている。後列の怒虎の高さ8㎝。(H26.12.30)

倉敷張子には十数種ほどの面がある。左上より狐、牛若、鬼。いずれも姫路張子の面(兵庫10)にどこか似ていて、かつて交流のあったことを物語る(4)。右下の素隠居の面は阿智神社に伝わるものを模して造られており、白髪や眉には麻が植えられている。まことに飄逸な顔をした親しみの持てる面である。表情には沖縄のアンガマ(八重山諸島で旧暦7月のお盆にあの世からやって来る祖先神)の面に似たところがあり、さらには韓国伝統の両班(やんばん)面にも通ずるものがある。高さ10~21㎝。(H26.12.30)

倉敷市の美観地区(景観保存地域)の一角に日本郷土玩具館がある。設立者である大場政章氏の収集品に、やはり美観地区にある倉敷民芸館の館長・外村氏吉之助氏の収集品を加えて昭和42年に開館した。蔵造りの館内には収蔵品4万点のうち、常時5千点の優品が展示されている。すでに廃絶したものも多く、貴重な民俗遺産といえよう。日本郷土玩具館では、伝統玩具の収集・保存を図るばかりでなく、新しい優れた玩具の紹介や若い作者の育成にも力を入れている。写真は同館で展示販売されている新しい郷土玩具のうち、倉敷でんでん太鼓と春駒である。でんでん太鼓自体は珍しくないが、倉敷のそれは三つ巴や鶴の絵柄が独特であった。しかし、最近描かれるのはやはり桃太郎のようである。春駒(馬08)は手漉き和紙を使用してミニチュア化したもの(高さ34㎝)。なお、すでに紹介した土雛(雛02)や、次の酸漿(ほおずき)鈴も同館の製作である。(H27.1.24)

右が日本郷土玩具館で作るほおずき(酸漿、鬼灯)鈴。赤いほおずきの実は、中から皮を壊さないように種を抜き、袋になった実を口に入れて鳴らして遊ぶ。かつて倉敷地方では「備中ほおずき」の名で盛んに栽培され、7月10日の観音さまの“四万六千日“(この日のお参りは四万六千日分の御利益がある!)のほおずき市で売られた。ほおずき鈴には赤、緑、黄の三色があり、コロコロとした優しい鈴音は観音の功徳とともに邪気を祓うとされる。左は奴鈴。作っているのは津山の妹尾(セノオ)民芸社で、ほかにも銅鐸鈴、野辺の天神鈴、御紋鈴、弥生式住居鈴など200種を超す土鈴がある。奴鈴の高さ7㎝。(H27.1.24)

桃太郎の本家を自認する岡山県には、もちろん桃太郎の土鈴もある。これも妹尾民芸社の作品で、藁で編んだ輪に桃太郎や猿、犬、雉、鬼など6個の可愛いミニ土鈴をつけてある(輪の径16㎝)。妹尾民芸社の先代、衆楽氏は博多人形師に弟子入りし、その後は京都で京人形の技術も本格的に学んだ人なので、鈴を作る土にもこだわり、京都からわざわざ運んできたという。その経歴から土人形の製作もお手のものであり、次にあげる牛乗り天神などは造形、描彩とも洗練されていて美しい。(H27.1.24)

津山を中心とする美作地方(作州)では古くから天神信仰が盛んで、男子の誕生祝いや節句には天神人形を贈ったり飾ったりする習わしがあった。この牛乗り天神(牛08再掲)は、こうした風土のなかで戦後に創作されたもの。製法も伝統的な作州天神とは違い、型抜きし素焼きをしてから絵付する方法で、博多人形や京人形と同じである。歴史は浅いとはいえ、その地方の歴史や習俗に因んで作られたものなので、これも郷土玩具の一つとして評価したい。高さ10㎝。(H27.1.24)

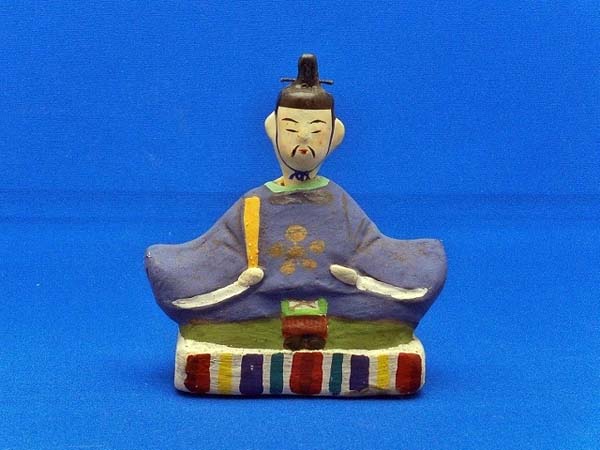

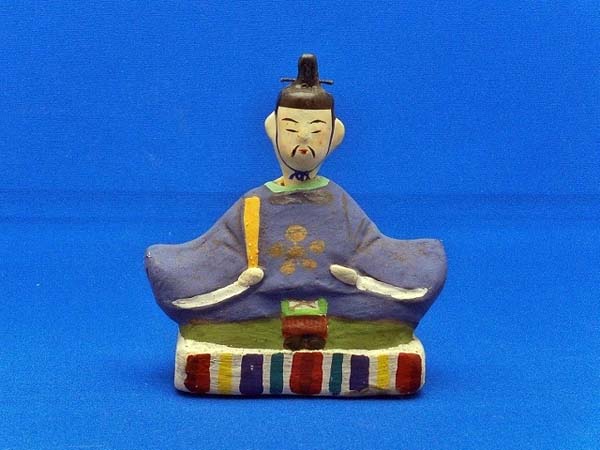

伝統的な作州天神は、基本的に内裏雛の男雛とまったく同じ造りである。首と両手、笏、太刀は差し込み式で、初節句の祝いに贈る際に目の前で差す風習があった。津山、植月、久米が主な生産地だが、型はいずれも津山の同じ型師によるものらしく、出来上がった天神は互いに見分けが付き難い。この系統の型は、さらに鳥取県倉吉地方や島根県出雲地方にも広く分布しており、中国山地沿いの各地に共通した特徴を持っている(5)。概して大型で、木製の台座(島台と呼ぶ)数段を置き、時には等身大の天神も作られたようだ。むかし、巨大な泥天神を人力車で運ぶ時などは、あたかも人間が乗っているようだったという(6)。作州天神の中で最も大型で美しく格調高いと言われた津山天神も、昭和に入ると衰退。戦後はこのような観光土産用の小型天神に活路を見出すのみとなった。高さ27㎝。(H27.1.24)

作州一円の土天神は“泥天神”とも呼ばれる。これは、文字通り生土のまま天日干しし、焼かずに胡粉をかけて彩色するからである。そのため、たいへん重く壊れやすいのが欠点で、それを補うために、土にフノリや和紙を混ぜ、強度を増す工夫もされた。この土を足で踏んで丹念に練り込むと、粘り気のある良質の土になるといい、泥天神がまた“練り天神”とも称される所以である(7)。写真は、やはり津山で作られたミニ天神。小さいながらも首は別に作り、差し込み式である。高さ11㎝。(H27.1.24)

久米は津山の西に位置する農村で、農業の副業として泥天神を作り始めた。植月天神はすでに廃絶、津山天神もミニチュア化して辛うじて命脈を保つなか、久米は昔ながらの泥天神や泥人形を今に伝える唯一の産地である。字名から宮尾天神とも呼ばれる。天神は島台を含めて120㎝もある大看板から、14㎝ほどの五番天神まで、11種類の大きさがある。62㎝以上の大きなものでは眼にガラスを入れ、顎にはヒゲを植える。顔は特に丁寧に作り、最後に艶かけをして光沢のある顔に仕上げる(7)。写真の天神は四番で高さ30㎝。予備に、差し込み式の手がもう一対添えられていた。その気遣いが嬉しい。(H27.1.24)

久米では天神以外にもさまざまな泥人形が作られている。左は大型天神の脇に飾る随身、右は子供を背負った布袋。これは“布袋の子守り”と呼ばれ、他に類型を見ないものである。そのほか、戎と大黒、福助、熊金(金太郎05)、浦島、だるま、招き猫、猿、兎と亀など結構な種類があるが、女ものは一つも見当たらない。随身の高さ16㎝。(H27.1.24)

やはりズッシリ重い泥人形。これなどは約3㎏もある。また、生土を焼き固めないまま胡粉を塗っているので、土と胡粉が馴染まないせいか、時が経つにつれ彩色が胡粉ごと剥落してしまう。鯛乗り戎(恵比須)は土人形の祖、伏見人形に起源がある型。このように釣竿を手にしたもののほか、算盤を持ったものや何も持たないものなど、各地で類型が見られる(山形22、水族館05)。高さ37㎝。(H27.1.24)

級肉の代名詞である神戸牛、実は岡山県北部の吉備高原が原産地である。しかし、これは肉食の盛んになった明治以降のこと。それ以前、吉備高原では大型の“こっとい牛”(こってい牛、特牛)を飼い、これを牛の労力の要る南部農村地域や遠く四国に貸し出し、代りに米をもらう慣習があったという。この出稼ぎする働き牛を“鞍下牛”と呼んだ。鞍をつけて労役することによって牛の価値が下がる「鞍下が立つ」という方言に由来した名といわれる。春から夏にかけて、赤い飾りをつけた鞍下牛が村から村へと続く姿はこの地方の風物詩であった(8)。鞍下牛を象った吉備牛(作州牛)は、昭和30年頃に当時の県知事の要請で創作された観光土産品で、昭和60年の年賀切手にも採用されている。牛といえば、岡山県には備前焼で作られた田倉牛神社(吉永町)の臥牛(牛07)もある。吉備牛の高さ5㎝。(H27.1.24)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |