| 香川県の玩具 |

|

|

小欄もようやく四国に入った。四国は山国だそうだ。意外に思って地図を見ると、中心部を山岳地帯が占めていて道は険しく、平地は海岸沿いに限られていることが分かり納得する。鉄道も海岸を一周している。四国の面積は岩手県ほどしかないが、四県は地形に阻まれ互いの交流が少なかっただけ、それぞれ独自の文化が残されたともいえる。さて、最初は四国の玄関口、高松市。市内には源平合戦で有名な屋島もあり、もちろん四国八十八ヶ所遍路道にもあたっている。写真は遍路姿の太三郎狸。四国は狸にまつわる話が多い。というのも、弘法大師が悪さをする狐を四国から一掃したからで、動物譚といえば狐より狸の話になるわけである(狸03-04)。太三郎狸は化けっぷりでは四国の総大将格。弘法大師が屋島のふもとで道に迷ったときなどは、蓑を被った老人姿に化けて道案内を務めた。善行を積んだ太三郎狸、今では84番札所の屋島寺に祀られ、石像も建っている。“同行二人”とは、一人は自分、もう一人は弘法大師。お大師様と二人で巡礼の道を歩くのがお遍路である。張子製で高さ15㎝。(H27.8.8)

全身を赤く塗った張子の童女で、“ほうこさん”と呼ばれる。“奉公さん”の字を当てることもある。ほうこさんには、奉公していたお城で姫の病気を我が身に貰い受け、遠い小島に流されて死んだという町家の娘・おまきの因縁話が伝わっている。しかし、“ほうこ”は“這子、婢子”(ほうこ:ハイハイする子の形をした縫い包み人形の原型で、幼児の凶事を移し負わせる形代)からの転化という(1)。這子から派生した人形は、はこた(鳥取09)、おぼこ(広島05)などの名で、今も中国、四国地方に散在している。また、赤く彩色した玩具を“赤もの”と呼ぶが、赤色は病魔を退散させるという俗信や、疱瘡神は赤色を好み、幼児の傍らに赤ものを置けば、疱瘡がそちらに引かれて病気が軽快するという俗信から生まれたものである(犬06、金太郎04、埼玉01、滋賀06)。ほうこさんの作者は高松市内に何人か居り、それぞれ表情や胴模様が違っている。左の高さ20㎝。(H27.8.8)

寛永のころ、初代藩主・松平頼重公が四国の目付け役として高松に入封した際、家臣がこの地に張子の製法を伝えたという。ほうこさんをはじめ、飾り馬(馬04)や牛乗り天神(牛08)など傑作が多い。写真は上段左から御殿狆(ちん)と犬まい(犬まえさん)。犬の張子は安産の願いであり、犬まいは“去ぬまい(婚家を去るまい)”という語呂合わせである。狆と鯛を組み合わせた狆鯛(鯛狆)(犬03)と同じく、高松では嫁入り先で近所に配る“嫁入り人形”である。上段右は蛇の目馬と鯛車。下段左は大小の振り槌(つち)。槌は土に通じ、穀物を生み出す大地を意味する。振り槌は高松張子の代表的な作品で、槌の頭は魔除けの鉾の形をしており、槌には牡丹の花と鯛や宝船が、側面には宝珠が描かれている。振るとカラカラ音がして、子供をあやすのにも使う。男の子が生まれた翌年の正月に、出生を祝って里方から贈られた。下段右には歌舞伎ものから道行と、松茸(竹)ものから松茸お福(埼玉09、滋賀04、京都04)を選んだ。これらの多くは、102歳まで現役で張子を作り続けた“郷土玩具界のレジェンド”、宮内フサの作である。因みに、張子の鯛戎は昭和34年のお年玉年賀切手の図案に選ばれている。高さは御殿狆10㎝、小型の振り槌14cm、鯛車10cm、松茸お福16cm。(H27.8.8)

嫁入り人形は、娘が嫁ぐときに、母親が行李(こうり)の底に潜めて持参させた人形。嫁を迎えた家に「嫁さん見せていたァ(ください)、デコ(人形)さんいたァ」と言いながら近所から集まってくる子供達に配った。この風習も今は廃れてしまったが、嫁入り人形は当初の土製から張子、さらには練り物も加わって命脈を保っている。縁起ものでもある嫁入り人形には種類も多く、大きさも様々だが、普通は小さいものを5個1組で売っていた。写真は小型の嫁入り人形で、郷土玩具の研究家・大崎豊五郎の作。粘土にオガ屑を混ぜて練り物のような方法で作り、焼きは入れずに自然乾燥してから彩色している。後列左より鯛戎、鯉抱き子供、金袋抱き大黒、狆鯛、俵抱き大黒の5種。高さは何れも6㎝前後。(H27.8.8)

大きめの嫁入り人形で、やはり練り物製である。左より鯛戎、立ち天神、鯛持ち戎。大崎豊五郎は郷土玩具の研究家であり、自らも大崎文仙堂を名乗って讃岐の廃絶玩具の復元に勢力的に取り組んだ。金毘羅デコ(首01)の復活や、伝統的技法による嫁入り人形の再現は氏の功績である(2)。一方で、郷土の昔話や伝説に材をとった創作玩具の製作にも力を注いだ(龍06、狸03、首04、首06)。鯛戎の高さ12㎝。(H27.8.8)

高松張子の名工・宮内フサは、大正の頃より手捻りで土製の嫁入り人形も作っていた。どれも3㎝にも満たないミニサイズの土人形で、“つまみ人形”と呼ばれる。生前、フサは「(嫁入り人形は)大きいものだと嵩(かさ)張るし、それだけ嫁入り荷物が増えるので、小さいものを作るようになった」と語っていたそうだ。ここでは御殿狆、ほうこさん、鯛戎、虎、鯛車、金袋抱き子供、獅子頭、兎、振り槌、春駒の10種を紹介した(2)。どれがどれか、お分かりになるだろうか。(H27.8.8)

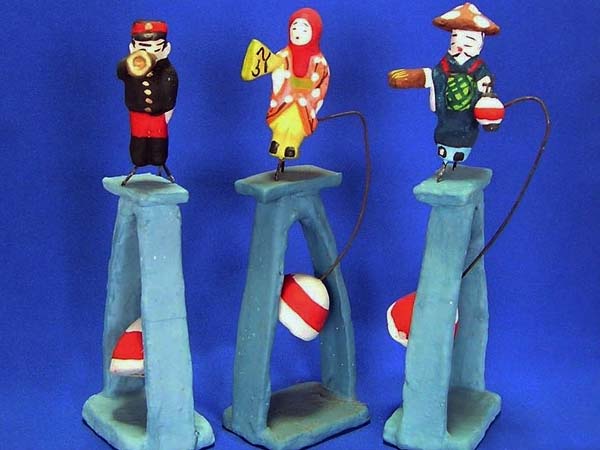

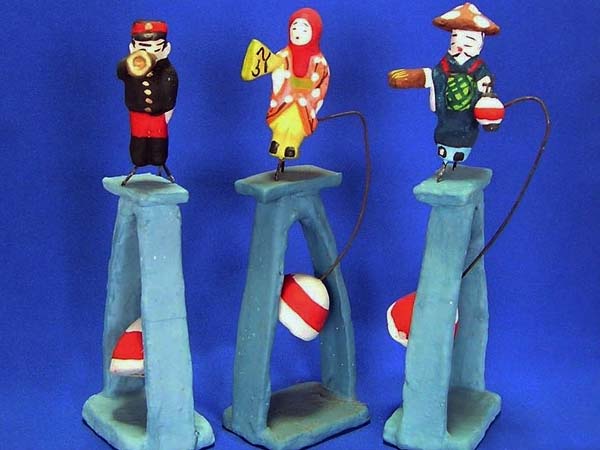

明治の時代風俗を表すヤジロベエ三種。「ラッパ吹き兵隊」は日清戦争当時のラッパ卒。「ヘラヘラ踊り」は落語家・三遊亭万橘が始めた高座の踊り。“ヘラヘラヘッタラ、ヘラヘラヘー”と、たわいのない唄を作って全国に流行らせた(3)。「ゲンゴツ飴売り」は大道商人の飴売りの姿。草刈籠を背負い、前には紙屑籠のようなものを付け、右手に鳴子(なるこ)、左手には番提灯を持った珍妙な恰好をしている。飴売りと称するも、売り物は辻占(つじうら;吉凶を判じた紙片)で、ほかに豆であったり煎餅であったりしたという(3)。運動人形は長らく廃絶していたが、これも大崎豊五郎が戦後になって復元した。作り方は、まず手捻りで粘土の人形と重りを作り、鋼線でつないでから焼く。ふつうの針金では高温で焼き切れてしまうのだそうだ。台の上では人形と重りが微妙なバランスを取りあって動くが、よく見ると「ヘラヘラ踊り」と「ゲンゴツ飴売り」が左右に揺れるのに対し、「ラッパ吹き兵隊」は前後に揺れるように工夫されている。「ラッパ吹き兵隊」の高さ21㎝。(H27.8.8)

高松だるまは、西日本に多い典型的な鉢巻だるま。上目使いの表情がおもしろい。高松張子にはほかにも猩々だるまや女だるまがある。白鳥だるまは地元のほか、金毘羅宮や徳島県鳴門市の大麻比古(おおあさひこ)神社の祭礼でも販売された。どちらも高さ13㎝。(H27.8.8)

香川県は獅子舞の盛んなところで、県下には八百もの獅子組があるという。讃岐の獅子頭は素地を張子で作り、その上に胡粉と漆を重ねる“乾漆”に似た技法で作るため、軽くて丈夫であり、踊り手への負担も少ないという。この土産用の豆獅子も、獅子舞用の本格的な獅子頭同様、張子と漆で手を抜かずに作られている。高さ6.5㎝。(H27.8.8)

むかしから手毬はお手玉(讃岐ではオジャミ)とならんで娘たちの代表的な手遊びである。手縫い仕事は裁縫の上達にも役立った。讃岐のかがり手毬は、芯材にモミガラを使い、木綿糸を巻き付けた土台毬に、手染めした草木染の木綿糸でかがる。均整のとれた丸み、草木染めによる落ち着いた色調が特徴という。ガラガラは、児をあやしたり、児が自ら手に持って鳴らしたりするおもちゃ。世界中に古代から息づいているもので、わが国のでんでん太鼓や豆太鼓(愛知29、岡山13、木地09、太鼓02)、音の出る縁起物(栃木02、愛知03、香川03、太鼓04)もガラガラの仲間に入れられるだろう(4)。麦わらガラガラは、中に小石や小豆が入れてあり、振ると音がする。麦わらを使った手作り玩具としては、虫かご(福島29)などとともに各地で見かけるものである。ガラガラの高さ24㎝。(H27.8.31)

高松から琴平電鉄で琴平に向かう途中、旧綾南町に滝宮天満宮がある。讃岐の国司として都から赴いた菅原道真公の官舎跡が天満宮になったと伝えられる。滝宮天満宮は毎年4月24日に行われる“ウソ替え神事”(表紙03)が有名である。ウソ替えは正月が普通だが、当地では道真公が国司に着任した4月に行われる。ウソは宮司自ら漆の木を削って作るもので、亀戸や大宰府より鄙びた感じがする。社務所では木彫りの天神絵馬も授与している(高さ12㎝)。栞には、「赤い布を敷いて立てるも良し、冠に紐を通して吊るすのも良し」とあり、余所では見られない珍しいものである。当社には8月に行われる雨乞いの行事“念仏踊り”を象った吊り下げ玩具もあったが、惜しくも廃絶。香川県では丸亀に同類のものがある。(H27.8.31)

こんぴらさんは全国にある金刀比羅宮や金毘羅神社の総元締。海上の守護神であり、農業、医薬の神としても信仰が厚い。昔はこんぴら船に乗って丸亀や多度津に上陸したものであった。本宮は象頭山(ぞうずざん)の中腹にあり、門前町からは785段の石段を登らなければならない。駕籠をあつらえることもできるが、それも途中までで山内には入れないから、健脚家でないと参拝はひと苦労である。こんぴら参りが背負っているのは天狗の面。金毘羅大権現の眷属(けんぞく:お使い)が天狗とされたことから江戸時代に生まれた習俗で、街道筋を行き交うこんぴら参りの目印となった(5)。大崎文仙堂の張子で高さ15㎝。(H27.8.31)

こんぴらさんは海の守り神なので、往時は船が讃岐沖にさしかかると、「奉納」と誌した幟を立てた樽(流し樽)にお賽銭やお神酒を詰めて船の上から海に流した。すると、樽は海流の関係でこんぴらさんのふもとの海岸に流れ着く。その樽を拾い上げた漁民が、代わりに神前に納める(代参する)のが習わしであった(5)。また、犬が飼い主の代参をすることもあったらしい。犬の首には「金毘羅参り」と書かれた袋が結わえられ、中に飼い主の木札、初穂料、道中の食費などが入っている。“こんぴら狗(いぬ)”は旅人から旅人へと連れられ、街道筋の人々に世話をされながら、目的地にたどり着いたという(6)。このような習俗をおもしろく表現したのがこの首振り張子である。やはり大崎文仙堂製。高さ14㎝。(H27.8.31)

丸亀はかつて金毘羅参りやお遍路さんの上陸地として栄えた城下町。今ではうちわの生産日本一の町として知られている。こんぴら土産の赤い丸金(まるこん)うちわも、もちろん丸亀産である。丸亀の住吉さん(右)は福招きとも呼ばれ、旧正月三日の威徳寺毘沙門天の縁日に売られてきた縁起ものである。福徳来門、商売繁盛を願ってめいめいが買い求めて帰り、福招を祈る。いずれ、大阪住吉の人気傘(大阪08)に着想を得たものだろう。左の塩飽(しわく)踊りについては、栞に次のように記されている。「天正19年(1591年)、豊臣秀吉の朝鮮出兵に際し、塩飽水軍へ出動命令が下り、軍船32艘と船方650人が玄海灘を渡り、朝鮮で華々しい手柄を立てて、めでたく塩飽へ凱旋した。これを迎えた塩飽では、島の老若男女がこぞって三日三晩踊り明して祝った。それが今でも塩飽踊りとして島に伝わっている。」塩飽踊りの径13㎝。(H27.8.31)

西讃地方では端午の節供と八朔の節供(広島09)に勇ましい虎の玩具を飾る風習がある。ここの張子虎も瀬戸内海沿岸(岡山09)のそれと同じく大阪張子(大阪01)が原流と考えられるが、三野(みの)の虎では眼に瞳孔を描いたガラス玉をはめ込み、髭には白く脱色した馬の毛を植え込むなど、手の込んだ細工を施している。高さ24㎝。(H27.8.31)

女凧師による手描きの凧。金刀比羅宮の奉納相撲の額画が元絵ともいわれ、形は軍配を象っている。同じ作者によるカルタ凧や土俗的な“ごんぼう凧”なども珍しいものである(7)。香川県にはほかに“むかで凧”などで有名な高松凧がある。高さ76㎝。(H27.8.31)

10月に入ると、瀬戸内海沿岸の各地では秋祭りに太鼓台が繰り出す(兵庫08)。太鼓台は山車(だし)の変型といえるもので、讃岐ではチョウサとも呼び、徳島ではヨイヤショ(サシマショ)とも呼ぶ。呼び名の語源には諸説あるが、囃し言葉や掛け声がそのまま名前になったと考えられる。大阪近辺のダンジリなども太鼓台の一種とされる。讃岐のチョウサは四本の担ぎ棒の上に大きな太鼓を載せた屋台が組まれていて、その屋根や四方にはうず高く布団が積まれているので「布団太鼓台」ともいう。もともとは氏神様の祭礼に各部落より奉納するもので、祭りの前日は太鼓を打ち鳴らしながら町内を前触れして歩き、当日は氏神様(神輿)の行列をお迎えして、神前での太鼓台乱舞となる。チョウサは年々巨大化する傾向にあり、愛媛県新居浜市などでは高さ5m、重量4トン、担ぎ棒が13mになるものがあって、大人が百数十人ぐらいで担いで歩くという。ミニチュアのチョウサには豆が入っており、上下に振るとトントンと音がする。高さ13㎝。(H27.8.31)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |