| 変わりだるま 特集 |

|

|

代表的な変りだるまである女だるま(姫だるま、おかめだるま)は全国各地にみられ、枚挙にいとまがない(石川03、神奈川12、京都11、愛媛01、高知04など)。写真左は千葉県光町の橋場張子で武州(多摩)系のだるま。右は復元された神戸の須磨張子(高さ18㎝)。一説に、女だるまには夫婦和合、子孫繁栄を祈る“性神”としての意味合いもあるという(1)。実際、熊本や大分(大分15)など九州の女だるまの背面には男女の象徴が描かれることがある。また、仙台の女だるま(宮城08)などは、髪が垂れた部分だけ背面を少し高くしてあり、一見男性のシンボルを連想させるものである。(H31.3.31)

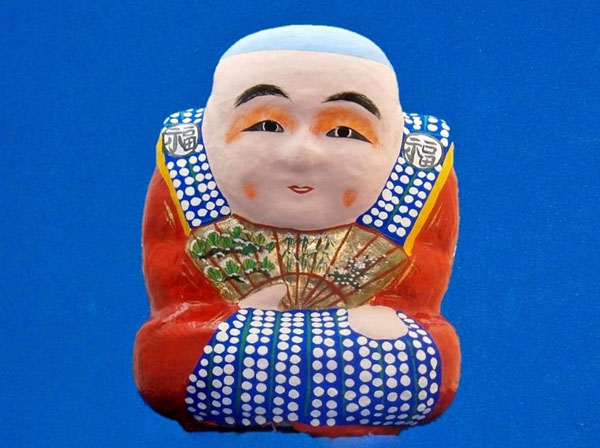

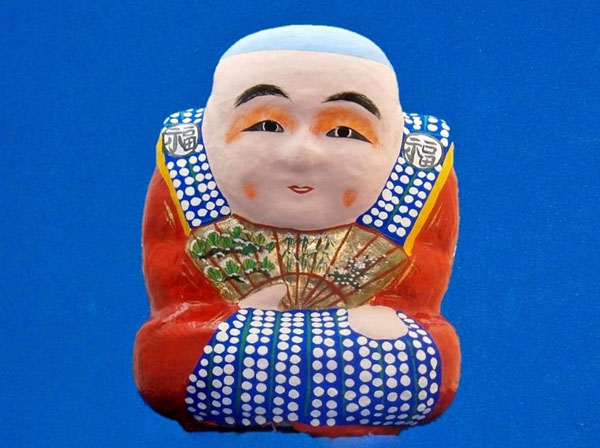

仙台の商家では商売繁盛を祈って今でも福助だるまを店先に飾っているところがある(宮城09)。高さ36㎝(底面部分が破損)。(H31.3.31)

夫婦、家族が組になっただるまは各地にみられるが、創案の歴史も浅く、やはり正統派とは言えないだろう(宮城10、滋賀05、広島07)。しかし、この御坊張子は独特の面相と色彩、無駄のない造形が印象的で、変りだるまとしては出色である。高さ18㎝。(H31.3.31)

江戸時代にはおかめ、福助、七福神の起き上がりも一応は作られたが、その後はだるまに圧倒され、みな影を潜めてしまった。佐野起き上がりには、ほかに大黒や寿老人などもある。高さ18㎝。(H31.4.9)

天狗は獣とも鳥とも人ともつかない、日本独特の怪物である。もっともよく知られた天狗は山伏姿で、鼻が高く、手に団扇を持ち、背中には翼があって天空を自在に飛ぶ。これは山岳宗教(修験道)の影響を受けた天狗像で、この場合では人間の化け物と目される。天狗にも赤い顔で鼻の高い大天狗(静岡16)と、顔が青く口の尖った小天狗(烏天狗)(福島20)がある。また、大天狗は偉い僧侶の、小天狗はあまり偉くない僧侶の生まれ変わりともいう(2)。いすみ市にある飯縄(いづな)寺には、大天狗と小天狗の大きな面が並んで飾ってあった。高さ18㎝。(H31.4.9)

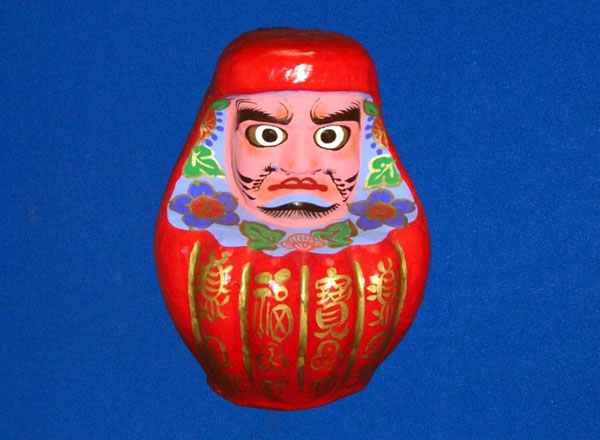

三春張子のだるまには、だるま市で販売される「高柴だるま」(福島01)のほか、彫の深い「かぼちゃだるま」(火伏だるま)や「本陣だるま」、赤い僧衣に包まれ褐色の顔をした「古代だるま」がある(3)。高さ33㎝。(H31.4.9)

人間とだるま、あるいは動物とだるまを組み合わせる変りだるまは、多摩系(東京都)をはじめ東日本に多い(埼玉15、静岡06、岩手17)。写真は太秦(うずまさ)の入船製である。高さ18㎝。(H31.4.9)

土人形発祥の地である伏見では、伏見人形の土だるま(左)はもちろんのこと、さまざまな張子のだるまも作られていた。中央のだるまは「間力(かんりき)だるま」と呼ばれるもの。眉と目が漢字の門構え、口が日の字になり、腹に力と書いて“間力”となる。「間力とは、陰と陽の如く相異なるもの同士が影響し合って生まれるエネルギー」と説く伏見間力稲荷社から授与される(4)。右は「ケッタイだるま」と呼ばれるものだが、その訳は分からない。高さ12㎝。(H31.4.9)

伏見と並び、清水は京都における人形作りの中心地(京都25)。特に、清水は小もの人形の製作に定評があり、その代表が豆人形である(京都22-23)。写真は小さな信玄袋に入った五色だるま(高さ1㎝)。射的人形は、縁日などで人気の射的(棚に並んだ的をコルク玉鉄砲で打ち倒す遊び)の的となるもので、玉が当たっても壊れたり転げたりしにくく、重心の低い安定感のある人形が求められる。清水では高温で焼き上げ、彩色も泥絵具を使った安価な磁器製の射的人形が多数作られた(4)。(H31.4.9)

上段は白石の木地だるま(高さ4.5㎝)、下段が犬山の張子だるま(高さ5㎝)。五色といえば、清水の豆だるまも赤、黄、緑、紫、白で、どこでも同じようだ。(H31.4.9)

干瓢(かんぴょう)が特産品の宇都宮で作られるだるま。ひょうたんの形状を上手に利用している(栃木03)。高さ15cm。(H31.4.9)

多くのだるまが張子で作られるなか、「赤物」(埼玉01)の生産が盛んな鴻巣や越谷では、だるまも練り物製である。だるまは子供のおもちゃとして、疱瘡除けのまじないとして赤く塗られるのだが、達磨大師が(水墨画は別として)古くから朱色の法衣姿で描かれてきたのも理由の一つとされる(1)。大きいだるまの高さ11㎝。(H31.4.9)

米沢で作る相良人形の土だるま。これは背面が空洞になっており、手を炙ったり煙草の火種を入れたりする小火鉢として使われるもの。火入れとも呼ぶ(東京26)。高さ12㎝。(H31.4.9)

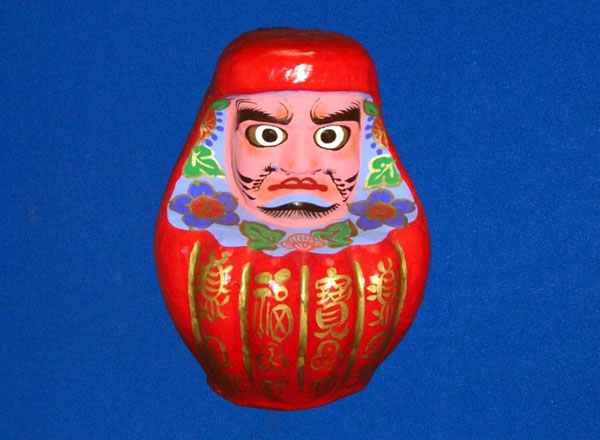

貯金玉といえば、だるまが定番である(青森04、山形03-04)。それは、ふっくらと丸いだるまの形がお金を貯めるのにマッチしているからだろう。写真は左が佐賀県弓野製、右が愛知県常滑製。どちらも陶製貯金玉(箱)の製造販売では全国シェアを誇っていたが、塩化ビニルやプラスチック製に押され、以前ほど振るわないようだ(随筆04)。むかしは中の小銭を取り出すのにだるまを壊したものだが、今は底に穴があり紙が貼ってある。弓野の高さ12㎝。(H31.4.9)

右の5体は、かつて仙台のこけし屋が挽いていた三角だるま。木製で起き上がりではない。左の3体は水原の旧型三角だるま。新型(新潟05)に比べ、目鼻の描き方が簡単である。大の高さ7㎝。(H31.4.9)

飛騨高山の一位細工(岐阜06-07)。小だるまの高さ4㎝。(H31.4.9)

組み木細工(神奈川04)のだるま。これは13個のパーツから成っており、分解、組み立てがなかなか難しい。高さ9㎝。(H31.4.9)

だるま崩しとも呼ぶ。だるまを上に乗せた積み木を横から木槌で勢いよく打ち、積み木を一つずつ抜き取る遊び。明治末から大正期に流行した。左より白石、遠刈田、小野川のだるま落とし。高さ18~35㎝。(H31.4.9)

木地玩具のだるま落とし(だるま、積み木6個、木槌)と独楽(大小5個)とを巧みに組み合わせた蒸気機関車。高さ16㎝。(H31.4.9)

高齢者の生きがい対策の一環として、各地で郷土玩具作りが盛んである。広島県三原の神明だるま(広島07)は「三原市シルバー人材センター」のお年寄り達が復活したものである。この米子だるまも、栞によれば、皆生(かいけ)温泉にある「老人憩の家」の作業場で1990年頃から作られているという。型は鋳物だが手張りのだるまで、いまどき貴重な存在である。高さ15㎝。(H31.4.9)

郷土玩具作りは、障害者施設での作業療法や支援学校での技能学習にも取り入れられており、八戸の「えんぶり人形」(青森22)、気仙沼の「秀の山人形」(宮城14)などは良い例であるが、折に触れ専門家による指導も必要となる。写真左の「あゆみだるま」(金ヶ崎町)では六原張子(兎01)の職人が、右の「鉢巻だるま」(矢吹町)では三春張子(福島04)の職人がそれぞれ協力している(5)。あゆみだるまの高さ10㎝。(H31.4.9)

木地玩具のだるまは種類が多く、以前にも紹介したところである(青森13,だるま18、木地玩具26ほか)。写真はだるまの当て独楽。だるまの頭には数字、いろは、さいころの目などが書いてあり、独楽の止まった場所を当てる。当て独楽は賭け独楽、占い独楽などとも呼ばれ、やはり木地玩具の定番である(木地玩具17、18)。左から宮城県鳴子温泉、青森県温湯温泉、福島県須賀川市。高さはどれも13㎝。(R4.7.11)

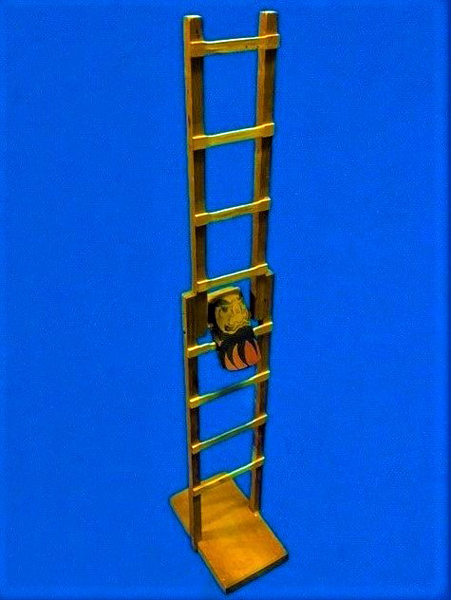

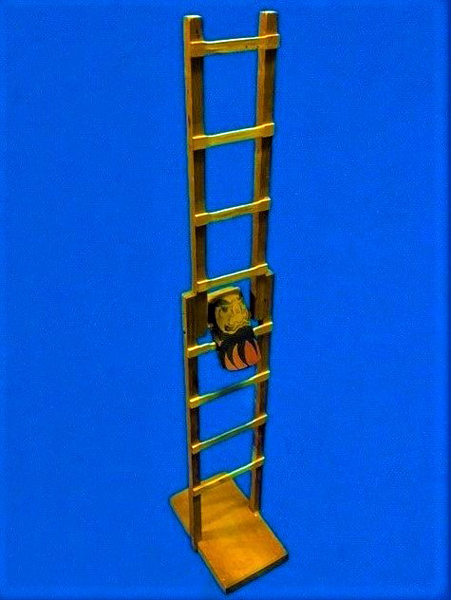

木地玩具をもう一つ。高さ60㎝ほどの梯子(はしご)を組み立て、だるまを上から落とすと、カタカタと梯子を下っていく。だるまにあけた穴は中央ではなく、片寄った位置にあるところがミソ。だるまの動きは、円形の穴と狭い溝、梯子の薄板とで上手に制御されている(6)。梯子下りが日本にいつ頃からあるのかは不明だが、海外でも木工芸の盛んな国々の代表的な玩具である。山形県小野川温泉にて購入した。(R4.7.11)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |