| 木地玩具 特集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

木地玩具とは、木製玩具のうち木地屋がロクロを挽いて作る玩具をいう。こけしとともに、みちのくの温泉場を販路に誕生した木地玩具には、子供のおもちゃとして湯治客の土産として数多くの種類がある。ここではおもに東北地方の楽しい木地玩具を紹介する。さて、木地玩具には“車もの”と呼ぶ一群がある。子供が引いて遊べるように車の付いた玩具で、台車には人物やだるま、動物などが乗っていることが多い。写真の玩具は車を動かすと、乗っている赤ん坊が首を振り、手足をバタバタして駄々をこねる仕掛けである。高さ17cm。(H22.8.19)

土地ではエビッコと呼ぶ。やはり車が付いた玩具で、動くと海老のひげが出たり入ったりする。小田原(神奈川県)の動物玩具を見本にして作られたものという(1)。同じ仕掛けのものにはこのほか、虎(虎08)、鶴(宮城県24)、兎、馬、犬、あひる、バッタなどがある。二つの車の間に人物や動物が取り付けられた“二つ車”の一種である。高さ6cm。(H22.8.19)

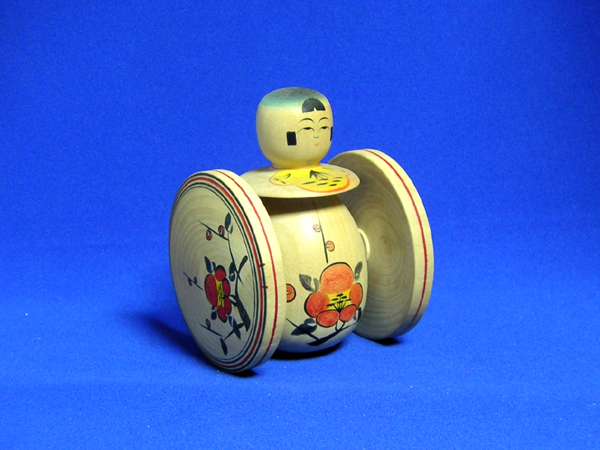

えずこ(いずめこ)(山形県20)が取り付けられた二つ車。人形の重心によって、車の転がり方も安定している。二つ車は、間に挟む人形によって福車(福助)、車人形(こけし、えずこ)、人力車(車夫)などと呼び方も異なる。秋保の車人形には頭の剃(そ)り跡の青い“ヤロッコ(男の子を指す方言)こけし”が取り付けられている。秋保こけしは遠刈田系に属するが、男の子を模したこけしは他に例を見ない。高さ10cm。(H22.9.8)

“四つ車”は車もののうち、丸い木の輪を半分に割り、それに四つの車を付け、輪の台に人物やだるまなどを乗せた玩具。土地によっては“割り車”とも呼ぶ。頑丈なので、子供のおもちゃにふさわしいものである。大砲車は大砲自体が台車になっていて、その上に厳めしい顔をした軍人が乗っている。大砲車の高さ7cm。(H22.9.8)

木地玩具は製作にロクロを使うので、独楽に代表される丸い回転体か、この自動車のような回転体の組み合わせが基本となる。自動車は、動く乗り物がまだ珍しかった時代のおもちゃ。次回の汽車(蒸気機関車)とともに、当時の子供達にはさぞ歓迎されたことだろう。高さ13cm。(H22.9.8)

自動車同様、組み合わせ式のおもちゃ。左は白石産。右は昔から我が家にあるもので、恐らく鳴子産だろう(亡父のふるさとが鳴子温泉なので、田舎に行くとよく木地玩具を買ってもらった)。人形に描かれた威厳のあるヒゲは、機関士が時代の先端をいく職業だったことを表すものかもしれない。左の汽車の高さ10cm。(H22.9.8)

左より輪投げ(秋保温泉)、やじろべえ(遠刈田温泉)、メリーゴーランド(白石)、だるま落とし(遠刈田温泉)。このほかにも投げ独楽、剣玉(見玉、拳玉)、ヨーヨー(手車)などがあり、多彩である。メリーゴーランドではこけしの頭部の独楽を廻すと、ぶら下がっているだるまがブンブン回転する メリーゴーランドというより、昔デパートの屋上にあった遊園地の“飛行塔”を想い出す。高さ22cm。(H22.9.8)

木を削ってドーナツのような輪に仕上げるのは手間のかかる仕事で、その技を持った工人も今ではわずかだという。そのせいか、最近では受け棒や台座は木製でも輪は縄やプラスチックで出来た輪投げが多いようだ。温海温泉の輪投げ(右)で輪を受け取るのは、戦前の新聞漫画の主人公“のんきな父さん“である。高さ37cm。(H22.9.12)

赤ん坊に与えたり、あやしたりするのに使う木地玩具で、握りやすいように柄がついている。左から、だるま笛(宮城県遠刈田温泉)、カタカタ(山形県小野川温泉)、振り太鼓(福島県中ノ沢)。柄の先に笛口を付けたり、振ると音が出るように工夫されたものが多い。中ノ沢の振り太鼓(高さ21cm)では、太鼓を勢いよく回転させると遠心力で中から子供がひょっこり顔を出す仕掛けになっている。中に小豆が入っていてカラカラと音がする小槌笛(宮城県24)などもおもしろい。(H22.9.12)

竹ヒゴの先で独楽を廻すと、手品独楽と同じく止まっても引っかかって落ちない。お花独楽も江戸独楽の代表の一つであるが、それを手本に東北各地で作られた。江戸独楽に比べると素朴な出来である。高さ23cm。(H22.9.12)

丹沢山系に属する大山は千年以上の歴史を持つ信仰の山で、山上には真言宗・雨降山(うこうざん)大山寺がある(表紙62)。ケーブルカー乗り場へ向かう石段のタイル絵にも描かれている大山独楽は、「金が回る」との縁起で、昔から参詣土産として歓迎されてきた。ミズキの木肌の美しさを生かすため彩色はごく簡素で、紅、藍、柴の三色が基本である。やはり木地が美しい無彩の臼杵(神奈川10)は、祭神・石尊大権現のご神体の石臼に由来するという(4)。大きい独楽の直径8㎝。(R4.5.29)

江戸時代になると町民や職人の間でも大山詣りが盛んになった。その参詣土産が大山の竹蛇や挽き物玩具(神奈川10)である。これらは、箱根細工(神奈川03-05)と呼ばれる箱根、小田原近辺の木工玩具や民芸品の影響を受けて発達した(1)。大山の挽き物玩具はどれもニス掛けで、子供が喜びそうな鮮やかな色に塗られている。なかには小田原製も混じっているかもしれないが、独楽よりもこちらの木工玩具に何とも言えない郷愁を感じるのである。左より兎ラッパ、金魚盥(たらい、金魚の独楽がクルクル泳ぎ回るアイデア)、正ちゃんやじろべえ、猫の玉押し(高さ11㎝)。(R4.5.29)

これも大山の挽き物玩具の一つ。私の子供の頃、ままごと道具といえばこのような厚手で極彩色の木製であった。ここでは酒徳利が時代を感じさせる。後になると、ままごと道具もプラスチック製にとって替わられた。盆の直径12㎝。(R4.5.29)

木地玩具のままごと道具。外側の赤い花がアクセントになっている。挽物玩具のリンゴに収納するティーセット(神奈川10)に似た可愛らしさがあり、女の子のお土産に喜ばれる。蔵王高湯温泉で入手した。菓子鉢の直径4.5㎝。(R4.5.29)

挽物玩具や木地玩具には、茶道具のような手が込んだものもみられる。材料もエンジュやケヤキを使い、漆が塗られ、縁も透けて見えるほど薄く精巧に細工された茶椀などの組物は、玩具というより大人向けの工芸品である(栃木10)。ここでは木地玩具25に続き、まだ素朴さの残る茶道具三点を追加した。左が宮城県白石市(盆の直径13㎝)、右上が鳴子温泉(同7㎝)、右下が群馬県沼田市(同10㎝)の茶道具。それぞれスギ、サクラ、クワが使われており、素材の違いにより風合いも異なるのが面白い。(R4.5.29)

箱根細工は、関東・東海地方の挽き物玩具(神奈川05、静岡09)に影響を与えたばかりでなく、東北地方の木地玩具の発展にも貢献した。明治大正期に東北のこけし工人達も挽物技術の習得に箱根を訪れ、挽物玩具を目にしたからである(1)。しかし、挽物玩具と木地玩具とは生産体制が異なる。挽き物玩具には観光地などに広い販路があるため、産業として分業体制をとる。いっぽう、木地玩具は限られた湯治客向けであり、必ずしも量産は求められないので、ロクロ挽きから玩具の組み立てまでを細々と一人でこなす。つまり、木地玩具は「こけし工人がこけし挽きの傍ら作る木製玩具」である。写真は、妻が綱引きロクロを回し、夫がこけしを挽く木地屋(方言で “きんぢや”)の様子を表した観光土産品。高さ6㎝。(R4.5.29)

漢字では弥次郎兵衛と書く。与次郎、与次郎兵衛とも呼ぶ。むかしのやじろべえは頭と胴体が紙で、竹ひごの両腕に粘土を付けて重石とした。「年は寄ってもまだまだ大丈夫、シャンと来い、シャンと来い」という売り声とともに、やじろべえを揺らしながら行商して歩いたという(6)。写真は左右が蔵王町(遠刈田系)、中央が白石市(弥治郎系)のやじろべえ(高さ35㎝)。木地玩具では胴体をこけしや動物にしたり、頭や両腕で独楽を回したりして工夫している。(R4.5.29)

左より拳玉(剣玉)、当て独楽、だるま落としのミニチュア。どれも僅か5㎝ほどの大きさだが、実際に遊ぶことができる。白石市産。(R4.5.29)

江戸時代にヨーロッパのカップ・アンド・ボールが日本に伝わり、酒席の遊び道具として流行したのが拳玉である。当時は鹿の角製で、糸の付いた玉を猪口のような窪みに受け、受け損なったら罰として酒を飲ませるお座敷遊びに使われた。明治以後は木製となり、日月ボールと呼ばれて子供たちに親しまれた。ヨーヨーもヨーロッパが発祥で、やはり中国から長崎を経て江戸時代の日本に広まった。当初は菊模様の土製に胡粉を塗ったものを二つ合わせ、間を竹で繋いで作られていた。手車、釣り独楽と呼んでいたが、昭和初期に世界的に大流行し、金属製が輸入されるようになってからヨーヨーの名が定着した。その後、水を入れたゴム風船に輪ゴムを付けて上下させるおもちゃもヨーヨーと呼び、こちらはお祭り屋台の定番となった(7)。写真は白石市の弥治郎系工人が作る拳玉とヨーヨー。拳玉の高さ21㎝。(R4.5.29) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。 著作権は佐藤研氏に所属します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||