| �@�X���̊ߋ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�Ìy�˂̌�p�q�Ƃ��Đ��X�̖���𐢂ɏo���Ă������J�Ɓi�O�O�s�j�[��j�������炵���y�J�B�w�ʂɂ��鐁�������炻���Ƒ��𐁂����ނƁA�z�[�Ƃ�������������������B���J���L�������A���ɂ�70��ȏ�̌^������Ƃ����B�����t��A�����A����A�\���A���ی{�A���J�B�q���́u���q�v�p�ƂȂ��Ă���A�����l�`�i���s�j���܂˂��悤�����A�ٍ��̕����ւ̂������ꂪ��������B�\���́A�u���e�̂ǂ��炪�D�����v�Ɛq�˂�ꂽ�q�����\�����Ɋ����āu�ǂ��炪���������v�Ɛq�˕Ԃ������b�Ɋ�Â����̂ŁA�e�n�Ɍ�����^�B�t��̍���4�����B(H15.11.3)

���쌴�i���͌��j�y�l�`�̑����͏��^�̓y�J�ɂȂ��Ă���B�䂪���ł͌Â�����c���ɓy�J�����킦������ƒ������Ɍ����ƐM�����Ă����B���ہA�y�Ɋ܂܂��]�_�i�g���E���Ȃǂ̉��ނ��h�{�ɂȂ�Ƃ̐�������B�����q�����D�ޓ�������ނƂȂ邪�A���݂ł����N�\��x�Ɉ��ޓy�J������Ă���B�ʐ^�͑O���璖�A�C�A�l�A�r�A�����e�i�݂��j�A�{�A���i�����j�A�Ղ̐l�`�J�B�e�̍���7cm�B(H16.1.21)

�O��܂ł͐l�`�J�i�y�J�j���Љ�Ă������A����͈�ʓI�ȓy�l�`�ł���B��͂菬�^�ŁA�ő�ł�15cm���x�B�f�Ă��̓y�l�`�ɐF�N�₩�ȓD�G�̋�ōʐF����邪�A���쌴�Ɠ��̉��Ǝ��̕�F�A����ɂ͍��Ɨ̌��F����_�Ɏg���Ă���̂������Ƃ�����B��ނ��Ìy�̕��������������̂Ȃǂ����j�[�N�ł���B������O���������i��t���̃{�T�}�H�j�A�G�Y�R�o���܁A�����̎q���B�O���������̍���13cm�B(H15.11.18)

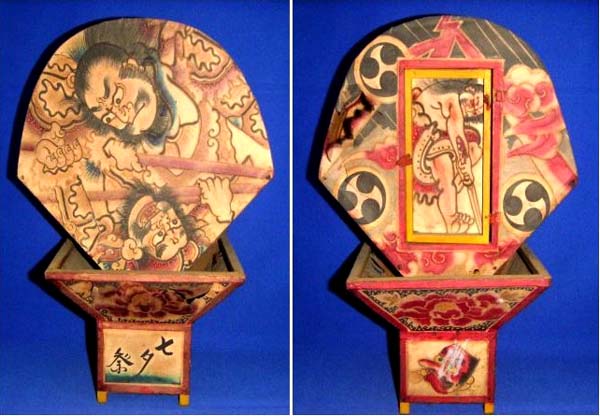

�����ʂƂ͔w�ʂɍd�݂̓�����������Ă���y�l�`�̂��ƂŁA�������̈��B��ɊJ�������ɂ͎����\���Ă���A�d�݂����܂�����j���Ď��o����悤�ɂȂ��Ă���B���͎֔N�Ɉ���ō��ꂽ�V�^�u��ցv�A�E�͋��^�̂���܁B�}�}�͔w�ʂ������B��̍���10�����B(H15.11.19)

�����ʓJ�A�E����l�`�i���l�`�Ƃ������j�B�ʓJ�͖ʂ�y�J�Ɏd���Ă��S���B��̂��́B��l�`����������Ƃ��낪���Ȃ��M�d�ł���B��͂菬�Ԃ�ʼn��ȕ\������B��̕�������������Ă���Ƃ��낪�����Ƃ͈Ⴂ�A�o�l�V�сi�����ւ��j�p�ɂ悭�l���Ă���B�ʓJ�̑傫��4�`7�p�A��l�`�̍���8�p�B(H15.11.30)

�����Ucm�قǂ̏����ȓ����������A���쌴�l�`�̓����ł�����炵���ɈЌ������������i�ł���B����傫���y���ɂ͉E��b�A����b����ܐl���q�܂őS�đ��������̂����邪�A���F�𑽗p����ʐF�̂������A���̂��̐l�`���W�������L�l�̓J�`���}�V�C�i�Ìy�قŁg���邳���h�j���������Ȃ��ł��Ȃ��B�iH16.2.12�j

�O�O�̓y�l�`���������̂ł�����ň�U���x�݂ɂ��A����͐X�̓y�l�`�B����16�N�̊��x�u�\�i����j�v�Ɉ��݁A�������u�Ȃ܂���艎�v���Љ��B�^�����ł͂Ȃ�"��P��"�i�S�y�H�̗v�́j�ō�邽�߂ɁA��i�ɂ͂ǂ�Ƃ��ē������̂͂Ȃ��B�앗�����R舒B�Ń��[���A���Ă���B�X�̓y�l�`�͉��쌴�l�`�̉e�����ɖ����`�吳�N�ԂɎn�߂�ꂽ�Ƃ����B����͕����p���Y���̍�B�y�l�`�̂ق����q�l�`����������Ă������A���a53�N�ɍ�҂��S���Ȃ��Ĕp�₵���B�M�҂��X�s�̔ɉ؊X�ɍ�҂�K�˂��̂�30�N�O�����A���̖{�Ƃ͍������ŌÓ���̎R�ɖ�����Ȃ���l�`�𐧍삳��Ă����̂��v���o���B���̏ꏊ�͂�������ߑ�I�ȃr���ɂȂ��Ă��邪�A1�K���ԉ���2�K�������X�Ȃ͍̂����ς���Ă��Ȃ��B����11cm�B(H15.12.6)

�ː�����ɍ��̖ؔ҂��t���n�Ă����Ƃ����A���̒�q���a�����ɏZ��œ`����������B�����͐_�Ђɕ�[����_�n�ߋ�ŁA�O�O�̔n�b�R�A�a���ؔn�Ƃ��Ă��B���k�O���i���ˁA���A�O�t�j���ے��I�Ȍ`�Ԃ��Ƃ�̂ɑ��A������͂��Ȃ�ʎ��I�ł���B�������ؒ���̐ꖡ�s���A���F���N��œƓ��̖��͂����B��O�͔n����Ԃɏ悹���Ă��āA�q���炪�K���K���ƈ����ėV�Ƃ����B�ŋ߁A�ؔn�i���j�ɑ����Ē��q���̔n�i�E�j��ڂɂ��邪�A��i�̐����Ƃ����_�łǂ����낤���B�ؔn�̍���12cm�B(H16.1.3)

�O�O�̉čՂ�ɉ^�s����u��˂Ղ��v�̃~�j�`���A�����A�G���͂��ׂē��M�ł���A�w�ʁi�E�}�j�ɂ���"����G"�̔����J���ă��E�\�N�����Ă���悤�ɍ���Ă���B�E�s�ȕ��ҊG�͒����̎O���u�␅���`�Ɉ����̂������B�˂Ղ��i�X�ł͂˂Ԃ��j�̋N���Ƃ��ẮA�@���c�������ڈΐ����̍ۂɑD�ɂ˂Ղ����d���āA����ɕ��m���B���ēG��ގ������`���A�A�˂Ղ��͐������Ӗ����A�d���̖W���ƂȂ閰�C���K���ȂǁA�������̐��������i�P�j�B����30cm�B(H16.1.3)

�X�ł́u�l�`�˂Ԃ��v���X���������B�q���B���������ۂ����˂Ԃ�����ɂ��čs��ɉ�������B���݂ł͒��ːl�i�͂˂Ɓj�̐����ɉ�����Ă��A�����˂Ԃ������������p�͌���ꂸ�A����̏����ό��y�Y�ɂȂ��Ă��܂����B�X�̋����˂Ԃ��i���A30cm�j�����������t�����苛�̂ɔ��_��t�����肵�Ăɂ��₩�Ȃ̂ɑ��A�O�O�i�E�j�̂���͊ȑf�ȍ��ł���B(H16.1.3)

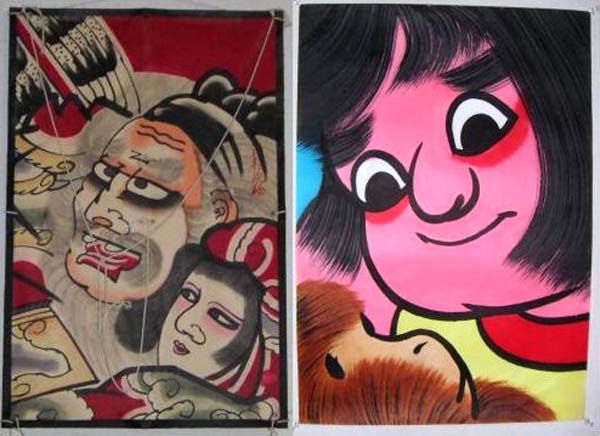

�₩�Ȃ˂Ղ��i�˂Ԃ��j�̐}���͒Ìy���ɂ����ʂ������́B�����ɏЉ����G�i���j�͎O���u�����ނ��Ƃ��Ă���A�G�t�͒���h���B�|�̓��肪����Ìy�n���ł́A���̍��Ƀq�o�ނ��g���̂������ł���B�u�[���Ƃ��������o�����߂ɁA���̏�[�̎��ɘa�����������\�����g�u���u�h�Ƃ����d�|����t�����������B45cm��33cm�B����ɑ��A�암���G�i�E�j�͉��l�ݏZ�������F�R�������A���a�J��̔��˂őn�삵�����̂ł���B�e�[�}����̋����Y�ɍi��A�u�����ܑԁv�i���A�}�T�J���A��A�e�A���Ƃ̑g�ݍ��킹�j��`���Ă���B�_�C�i�~�b�N�ȍ\�}�Ɖ��₩�ȍʐF�����͓I�ł���B60cm��48cm�B�iH17.10.2)

�˂Ԃ��G�͂������̓��͗l�ɂ��Ȃ�B�Ìy�������͉�������i���Ύs�j�Ƒ�k����i��k���j�𒆐S�Ƃ����n���B11����n���̒��ł͍ł��V�����������ő吳����ɐ��܂ꂽ�B���Ɠ��͈�̉������\���ɂȂ��Ă���B���ɂ͂˂Ԃ��G�̉��O�₾��܂��`����A����ɃA�C�k�͗l�����������Ƃ����������ꂽ�������ł���B�O��荡�W�A�ԋ{���j�i�������3���j�A���舢�ۘZ�m�G�A���ۋ����A���Ð���A���J�쌒�O�A���ÕF�O�Y�̍�i�������5���j�B(H16.1.3)

���͐��G���Y�̂���܂������i����13cm�j�A�E�͂��̒�q�ł��鉜���S���̂������i8���j�B(H16.1.3)

�؍H�p�{炁i�낭��j�Řo�A�~�Ȃǂ̓��p�G������E�l��ؒn�t�i�ؒn���j�ƌĂԁB�ؒn�t�����ߋ�i�ؒn�ߋ�j�̑�\���������ł��邪�A�ق��ɂ��Ɗy�i���܁j�A�J�A�K���K���A�ԕt���ߋ�Ȃǎ�ނ͖L�x�ł���B"������"�́A���̕����������ۂ�����Ƃ������芴�̂���Ɗy�̂��ƂŁA�����m��������������ĉB������"������"�́A���蔫�^�̓����ɂقǂ����ꂽ�{炖͗l���������i���j�B��̒��ł���悤�ɁA�Ɗy�̐�[���܂��Ɗy�̂悤�ɂȂ��Ă���i�E�j�B�������k�ɂ͋m�i���ʂ��A�߂�łƁj�Ƒ���ߋ����"������"�ƌĂ����̂����������p���������B(H16.1.8)

�N�������A���N���̋G�߂��}�����B�ƌ����ΓV�_�l�̏o�Ԃ������鎞���ł���B�����A�V�_�M�͐������^������_�Ƃ����J�������́B�������A���̎��тɈ���Ŏ���ɏ�����w��̐_�l�Ƃ����悤�ɂȂ�A�̂��玛�q���ł̎�K������Ďq���B�ɂ��g�߂ȑ��݂ł������B�e�n�ɋ��y�F�L�ȓV�_�l�`������������A���ꂾ���ň���̖{�ɂȂ�قǂł���B�������X���̋��y�ߋ�ɂ��V�_�͓o�ꂷ��B�ʐ^���͐X�̓y�l�`�i�n���V�_�A����18cm�j�B��P��ō���Ă���A����I�Ŏ��R�Ȕ��z�͏]���̓`���l�`�ɂ͂Ȃ����̂ł���B�ق��ɋ����V�_�A�D���V�_�A�M�����V�_�Ȃǂ����ꂽ�B����O�O�i���쌴�j�̍��V�_�i�E�A����10cm�j�͓`���I�Ȍ^�ł��邪�A�D��������̐e���݂₷���V�_�l�ł���B���쌴�ł͂ق��ɓ����V�_�i�����̒����J���Ă���^�j���L���B(H16.1.11)

�O�ɏЉ���Ȃ܂���艎��n���V�_���l�A��P��̓y�l�`�ł���B�����ȃ^�b�`�̌Ղ́A�n�ʂɓ͂��قǂ̂Ђ��ƐԂ��������֖҂���ǂ��\�킵�Ă��邪�A�ǂ������߂Ȃ����g������B����A�R�l�i�����V�c�j�͐Ԃƍ�����Ƃ��闎���������ʐF�ňЌ��������Ă���B�Ղ̍���15cm�B(H16.1.11)

�X�y�l�`�̍�҂͒��q�l�`�̐�����s���Ă����B���q�Ƃ́A�،^�ɘa�����ЂŊ�d�ɂ����荇�킹�Ċ�����������A�،^�����o���ē\�荇�����l�`�ɕ`�ʂ��{�������́B���Î������肵�₷���e�n�̏鉺���Ő���ɍ��ꂽ�B�B�����U��ՁA���ʂ��L���ł���B�A�����ɔj�����₷���y�l�`�̑ւ��ɁA����̌^�q�ō�邱�Ƃ����������B�����ɏЉ�钣�q���A���ꂼ�ꓯ�^�̓y�l�`���ق��Ɏw�E���邱�Ƃ��ł���B���ォ�玞�v���ɁA�����i����15cm�j�A�Ԋ@�i��16cm�j�A�`���{�i��30cm�j�A�单�i��25cm�j�B�Ƃ�킯�A�`���{�̎��R舒B�ȃf�U�C���͍�҂̖ʖږ��@�ł���B(H16.1.12)

�����e�Ƃ��Ă��l�`�̔w�ɂ́A�����̂ق��Ƀ����r��y�M�Ȃǂ������I�ɕ`����Ă���B����12cm�B(H16.1.12)

�P�m���i���Ƃ��j�͐X�̌Ö��B�r���O�p�ɍق�����������������A�炻�̂ق����ׂ��������Ă���B�吳10�N���ɑn�삳�ꂽ���̂ŁA�B���̂ق��A�Ă��A�C����A�~���Ȃǂ̎�ނ�����B����11cm�B(H16.1.12)

���쌴�Ƃ����A�ŋ߂͋���ȗ����˂Ԃ��ŗL���ɂȂ����B������͋��ˎ��ォ��c�A����́g���c�i���ȁj�Ԃ�h�Ƃ��čs����s���B�m�̓��̂ɖؒ��̓���t�����g���h�����A��҂������S���Œ�������������ɑ��͂���̈�ԍ����̊��Ɋ|����B�_�앨�𒎊Q������܍��L�����F��Ղ�ł��邪�A���ł͌��쌴�ߍx�ōs����ɉ߂��Ȃ��i�Q�j�B����22cm�B�iH16.1.21�j

���̓��������߂�암�n���ɂ��Ɠ��̋��y�ߋ����B�܂���������͔̂�����ł��낤�B�암�˂͌��Ҕn�Y�n�Ƃ��ėL���ł��������A���ˋߍx�̋��������ōs���闬�L�n�i��Ԃ��߁j�̕�[�ɂ͊e�n���疼�l���n���y���Q�����B����ɕ���č��ꂽ������w�̖ؒ���n��������ł���B��̒����D�u�Ƃ����p�̓y���V���n�̔n���v�킹�A�O����ɂ͐�㎆���\���Ă��ĉ₩�ł���B����20cm�B�iH16.2.12�j

���͔n�����ے���������Ԃ�G�X�q�B����Ԃ�Ƃ͖L����F�鏬�����̍s���ŁA���݂͂Q��17���ɕ�����B����Ԃ�͌������납���Ɏg���_��̖��ŁA���ꂪ���̖��̂ƂȂ�A����Ԃ肪��q�Ɍ`��ς��A���ɖ蕨�̕t�����W�����M���A�J���_�C�ƌĂԖؐ��̕��p�،L�ɕς��A�c�����n���G�X�q�̌`�ɕς��ȂǁA�Ǝ��̕ϑJ���������̂��Ƃ����i�S�j�B�G�X�q�̌㕔���瓪���ɂ����Ă̐荞�݂͔n�̂��Ă��݂�\�킵�Ă���A���ʂɂ͒ߋT�A�b����单�Ȃǂ߂ł����G���`����Ă���B�G�X�q�ɂ͎�����̗��h�Ȕ��p�H�|�i���珬�^�̑����i�܂ŗl�X���邪�A�����ɏЉ���͓̂c�ʖؕ�����Ə��̊F����̎�ɂȂ邩�킢�����̂ŁA����11cm�B�E�͂���Ԃ�̎��l�`�B���̓M���i���A���̓N���~�A���͏��̎��𗘗p���āA����Ԃ�̗l�q�����ɕ\�����Ă���B������͐g�̏�Q�Ғʏ����Y�{�݁E�`�̖؉��̊F������Ă���B����15cm�B�iH16.2.12�j |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���z�[���y�[�W���̎ʐ^�A�}�A���͂f�œ]�ڂ��鎖�͂������������B ���쌠�͍��������ɏ������܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||