| 京都府の玩具 |

|

|

千年の都・京都であるから、わが国の郷土玩具の源はここにあると言ってよいだろう。例えば土人形。伏見稲荷の門前で焼かれる伏見人形は300年以上の歴史を持ち、参拝に集まる老若男女の手によって土産として地方に持ち帰られた。その結果、各地で日用雑器を焼いていた職人たちも伏見人形をモデルに土人形を作り始めるようになる。これまで小欄で紹介した土人形も、直接・間接的に伏見の影響を受けたものばかりである。種類も実に豊富で、一休の作と伝わる「西行も牛もおやまも何もかも、土に化けたる伏見街道」という狂歌はその辺をよく表している(1)。しかし、伏見人形随一のテーマはやはり稲荷の眷属(お遣い)である狐であろう。狐自身を稲荷神と信じているものもいるほどである。写真は古い形を残す伏見の狐で、頭に宝珠を載せ、腹には玉を描き、小判の上に乗っている(2)。高さ11㎝。(H25.10.7)

伏見人形には擬人化された狐も多い。右は謡曲「小鍛冶」に登場する伏見稲荷の霊狐。剣を打つよう勅命を受けた三条小鍛冶宗近が、相槌(あいづち)を打つ者を見つけんと稲荷明神に祈願すると、童子が現れ、心配せずともよいと言って消える。宗近が帰宅すると霊狐が現れて相槌を務め,名刀小狐丸(こぎつねまる)が仕上がるという筋書である(3)。ほかにも、褌を締めて千両箱を担ぎ俵の上に立つ狐、化粧廻しを着け米俵に宝物を詰める狐、馬に乗った狐、羽織狐や口入狐(東京都07)など、実に多彩である。左は面持ち童子(高さ17㎝)。相良人形(山形13)で手にするのは大黒面であったが、伏見人形では狐面である。(H25.10.7)

狐と並んで伏見人形の重要なテーマに布袋がある。家内安全、無病息災を目的とした宗教的なもので、伏見人形中もっとも生産量が多く、サイズも小さいものは3寸(9㎝)から、大きいものでは2尺(60cm)余りに及ぶ。京都では家を建てると、初午に小さい布袋を1個求めて神棚に飾り、翌年から少し大きいものを加えて7年または12年続け、その間に不幸が起これば布袋を全部川へ流すか神社の納札所に捨ててしまい、改めて小さいものから並べ直す風習がある。写真は中央が典型的な伏見の布袋で、右手に緑の団扇を構え、左手に袋を下げ、衣服は朱に塗られる。右は“火伏布袋”と呼ばれるもので、背中には火の字が書かれており、例年伏見稲荷の初午にのみ売られた(2)。左は東福寺から授与される座像の布袋。やはり伏見製である(高さ5㎝)。(H25.10.7)

右の饅頭喰い(まんじゅうくい)は伏見の代表的な人形。むかし、ある人が子供に「父親と母親とどちらが大切か」と問いかけたところ、その子は手にした饅頭を二つに割って「この饅頭、どちらが美味いか」と問い返したという話に由来する。子が賢く育つようにと求められた。また、白く塗られた同型の人形は、子授けのお守りとして北野天満宮境内の白衣観音堂から授与されている。本来は、子の無い婦人が奉納されている人形を一体借用して帰り、子を授かればお礼に一体を加え、倍にして返す習わしであったが、最近は預かりっぱなしで戻さない人が多いとのこと(2)。この饅頭喰いは伏見から全国に拡がり、各地で独自の形となって残っている(青森01)。左の松茸(竹)お福は“笑いもの”の一種。稲荷神は五穀豊穣の神でもあるので、性や生殖に係わる伏見人形も歓迎された。しかし、地方ならいざ知らず、京都の町中では余り露骨なものははばかられたのか、小幡人形の“松竹もの”(滋賀04)などに比べるといたって上品である。松茸お福の高さ13㎝。(H25.10.13)

蔵の貯金玉(左)は土蔵の脇に米俵を積上げた独特の型である。中央は柚子デンボ。元来、デンボとは稲穂を採って入れる素焼きの容器(かわらけ)であって人形ではないが、柚子デンボをみると伏見人形の起源が古代の土師器にあることがよく理解できる。現代でも、京名物の柚子味噌や七味唐辛子の容器などに柚子デンボのデザインが使われている。多彩な伏見人形のなかでも、もっとも異色なのが右のチョロ(チョロケン)であろう。これはむかし、正月に京の町を大きな張りぼての頭(かしら)をかぶって、両手をその横の穴から出し、「チョロが参じました」と、家々を門付けして歩いた姿を映したもの(4)。張りぼてにはヒョットコ、お多福、馬などの顔が描いてあり、これは猿なので猿チョロと呼ばれる(高さ12㎝)。招福開運の縁起物である。(H25.10.13)

埴(はに)鈴、稲荷鈴とも呼ばれ、無彩色の小さい鈴(直径4㎝)を5個から10個麻紐で繋いだだけの素朴なものである。むかしは、この鈴を果樹の枝に吊り下げれば実が鈴成りになるとか、井戸に吊るせば虫が湧かないなどと云われて求められた(4)。伏見人形には三千もの型が残っているとされ、紹介するのもごく一部。以前掲載した金太郎04、金太郎08、雛06、牛08、龍06、猪06などもご覧いただきたい。また、山形12、新潟02、静岡17、愛知26など、地方の土人形には伏見人形の原型を留めるものが多いので、これらも参考になるだろう。(H25.10.13)

数え切れない寺社が在る京都だが、それぞれに必ずお守りや縁起物があると言っても過言ではない。その代表が土鈴だろう。後列左から命婦土鈴(伏見稲荷)、だるま土鈴(法輪寺)、福徳土鈴(恵比須神社)、中列は福牛土鈴(北野天満宮)、前列左から二面鈴(真如堂)、鳩土鈴(若宮八幡宮)、福猪土鈴(摩利支尊天堂)。これらは京都の土鈴のごく一部だが、簡単に説明したい。命婦とは伏見稲荷のお遣いである白狐の異称。法輪寺には全国各地の達磨が多数収蔵されており、達磨寺とも呼ばれている。毎年、干支とだるまを組み合わせた土鈴が授与される。天神・菅原道真公と牛の縁起については牛08を参照のこと。真如堂二面鈴の裏面は般若。宝鈴と勾玉が一組になった鳩土鈴、実は陰と陽、つまり女性と男性を象徴するという。摩利支天のお遣いは猪で、境内には狛犬ならぬ狛猪が奉納されている(5)。だるま土鈴の高さ7.5㎝。(H25.10.13)

京都には土鈴以外にも、八坂神社の蘇民将来(表紙13)など、なかなかユニークな縁起物がある。後列左から八坂庚申堂(京都市)の素焼きの擂り鉢。頭痛封じのまじないで、お灸用のモグサも一緒に付いてくる。隣の二点は縣(あがた)神社(宇治市)の子育て人形と梵天守り。縣神社は海幸彦・山幸彦の母である木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)を祀る縁結びの神社。町の灯りをすべて消した真っ暗闇の中で神移しが行われる奇祭でも知られる。その際担がれる神輿が梵天で、実際のものは高さ3mほどである。右は安井金比羅宮(京都市)の御神札。立版古(たてばんこ、パノラマ)風に作られているのが珍しい。この神様は悪縁を切り良縁を結ぶという。手前は宝積寺(大山崎町)のお守り。木製の打出と小槌が一組で、打出は弁財天の、小槌は大黒天の如意御神器である。子育て人形の高さ8㎝。(H25.10.14)

東大路から八坂の塔を目指して細い路を登っていくと、右手に八坂庚申堂の赤い山門がある。狭い境内には、子供の病気平癒を願うために奉納された括り(くくり)猿が多数吊り下げられていて見事である。むかしから、庚申(かのえさる)の夜には“身中の虫”が這いだし、天帝に告げ口をするため寿命が縮むと信じられていて、そのため眠らずに夜を明かす「庚申待ち」の習わしがあった(6)。さらに、申は猿に通じることから、神仏混淆後は庚申さまのお遣いは猿とされるようになったという。八坂庚申堂が頭痛にも霊験あらたかであることは前回述べた。括り猿の高さ6㎝。(H25.10.14)

動物に因む縁起物は猿ばかりではない。戦勝の神・毘沙門天の出現が寅年の寅の日の寅の刻であったことから、虎は毘沙門天のお遣いとされ、毘沙門天を祀る鞍馬寺の本殿前には阿吽(あうん)の虎が置かれている。山科毘沙門堂には虎の張子面があったが廃絶し、かわりに小さな首振りの虎が授与されている。八咫(やた)烏は神武東征の折に道案内をした三本足の烏で、熊野神のお遣いである。現在では道案内から転じて交通安全のお守り。全国で4万社を越える八幡神社のお遣いは鳩。三宅八幡の鳥居前にも狛犬ならぬ狛鳩が置かれている。宇佐八幡(滋賀09)同様“虫八幡”とも呼ばれ、本殿や絵馬堂には子供の疳の虫を治そうと多数の土鳩が納められている。形と色から、宇佐八幡と同じく伏見製と思われる。写真は後列左から阿吽の寅(鞍馬寺)、神猿守り(新日枝神社)、八咫烏(新熊野神社)。前列左から土鳩(三宅八幡宮)、みくじ鳩(六角堂)、犬守り(猿田彦神社)、張子虎(山科毘沙門堂)。阿吽の虎の高さ10㎝。(H25.10.14)

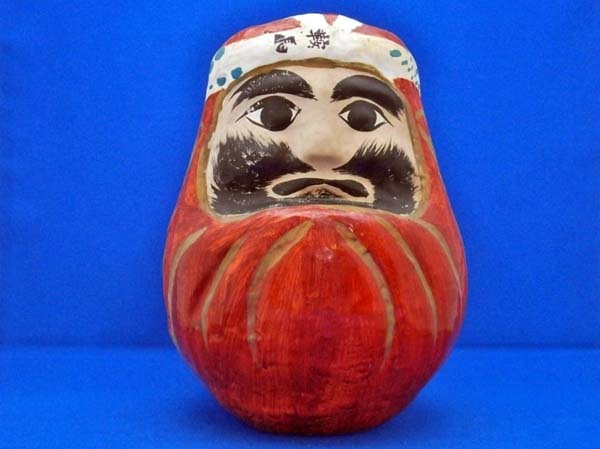

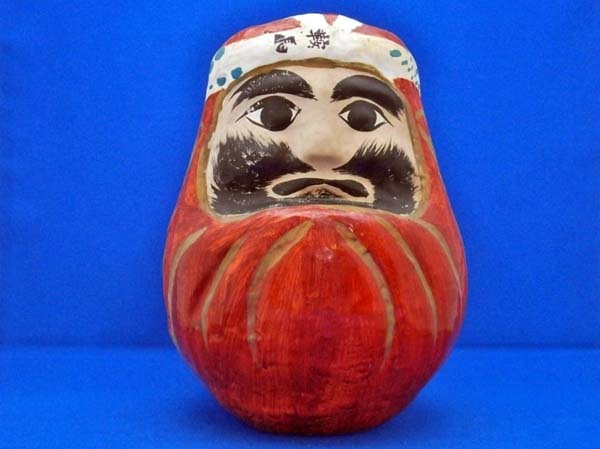

後列左が千本釈迦堂(大報恩寺、真言宗)のおかめだるま、右が達磨寺(法輪寺、臨済宗)のだるま、前列は多くの寺々で見かける厄除けだるまである。厄除けだるまはどこも似たような形だが、右の壬生寺(宝憧三昧寺、新選組ゆかりの寺で律宗)のように頭頂が金色に塗られたものは“金天(天金)だるま”と呼ばれ、元来は金箔や金紙が貼られていた。左は日限地蔵(安祥院、浄土宗)の厄除けだるま。縁起だるまは禅宗の開祖・達磨大師の座禅姿を象ったものなので、禅寺から授与されるのが本来だが、このように宗派を問わず出されている。正月のだるま市や行商を通して、市中でもだるまが売買されるようになったのは、禅宗が民間信仰として庶民の生活に溶け込んでからである。厄除けだるまの高さ5.5㎝。(H25.10.21)

寺院の縁起物に鉢巻だるまは見当たらない。この鉢巻だるまは鞍馬寺門前の土産物店で手に入れたもの。豆絞りには鞍馬の文字が読み取れる。これも縁起だるまも、京都は太秦(うずまさ)製の張子である。守山の猩々と起き上がり(滋賀06)も太秦で作られたものと聞いた。高さ23㎝。(H25.10.21)

鞍馬寺門前の土産物店には今も参拝記念のさまざまな品々が並べられている。しかし、鞍馬の首人形(首人形04)、オモチャのたいまつ、義経の竹笛など店頭から姿を消した郷土玩具も多い。そんななか、新しい感覚で伝統からくり玩具を創作し販売している店もある。写真は風神雷神図にヒントを得た管(くだ)人形。愛知05の弁慶と同じ仕組みで、軸にとりつけられた横木を動かすと、竹管の中を通した紐が引かれ、人形がウチワやバチを振りかざす。ほかにもクルクル廻る白拍子姿の静御前、鞍馬寺・阿吽の虎のずぼんぼ(東京02)、覆面が外れると倉田典膳の顔が現れる鞍馬天狗のとんだりはねたり(東京03)など、狭い店内は鞍馬に縁のある楽しい玩具で一杯である。高さ36㎝。(H25.10.21)

鞍馬山は義経が幼少・牛若丸の時代に天狗から武芸を習得したところと伝えられるので、ふもとの土産物店ではどこでも張子の天狗面を売っている。面相に違いがあるので卸元は複数らしいが、以前は遠く福島県からも納められていたという。千本釈迦堂の本堂は創建当時のもので、応仁の乱(1467年)など相次ぐ大乱からも奇跡的に免れ、京洛最古の建造物として国宝に指定されている。境内には、“本堂建立時に工匠・飛騨守高次の苦境を機転で救った妻女・おかめ”の供養塔やおかめの像があるほか、おかめ人形のコレクション、さらにはおかめ音頭まで揃っている次第。当然、寺の縁起物は土鈴もだるま(京都11)も面も全部おかめである。おかめ面の高さ19㎝。額に書かれているのは梵字。(H25.10.21)

古い伝統が息づく京都には民俗芸能も数多く残されている。その一つが壬生寺で大念仏会(民衆に念仏の教義を広めるための法会)に演じられる狂言。鉦(かね)、太鼓、笛のお囃子に合わせ、詞(ことば)のない口中念仏を唱えているパントマイムで、仕草が重要な役割をしめている(7)。お囃子の音から「壬生さんのカンデンデン」とも呼ばれる。期間中、寺の境内では狂言の登場人物の張子面が販売される。子供たちはこれを着けて狂言の仕草をまねしたのだろう。その一つ、「土蜘蛛」は、夜な夜な源頼光を悩ませる土蜘蛛の精を、頼光家臣の渡辺綱と平井保昌が退治するという演目。この張子面も今では姫路(兵庫県)から納められている。これとは別に、寺からは紙粘土を使って狂言の古面を模したものも出されている。猿面は、猿蟹合戦が原話の狂言「蟹殿」や、替間の「猿婿」で使われる。「(無言劇であるがゆえに)サルの仮面をつけた演者は、いやがおうでもサルの恰好を見せねばならない。そこで仮面の力をかりて迫真のサルが誕生する」のである(8)。猿面の高さ20㎝。(H25.10.21)

嵯峨嵐山の清涼寺(釈迦堂)で行われていた大念仏狂言の張子面。付近の農家の人々が手作りでこしらえ、これを着けて狂言を演じていたが、面は戦前に廃絶。それを惜しんだ日本画家が嵯峨面と名付けて復元した。左が小督(高さ18㎝)、右が赤鬼。種類は20種ほどあり、最近は干支の動物面も加わった。どれも和紙の風合いと岩絵具の落ち着きを生かした典雅なものである。以前は天龍寺社務所で授与されていたが、現在ははす向かいにある竹細工の店で販売されている。なお、大念仏狂言は壬生寺や清凉寺のほか、神泉苑や千本ゑんま堂(ここの狂言には台詞がある)でも開催され、多くの観客で賑わう。(H25.10.21)

毎年7月、八坂神社の祇園祭は豪華な山鉾とにぎやかな祇園囃子で大勢の観客を集める。平安初期、京で疫病が流行した際、当時の国の数にちなんで66本の鉾を立て、災厄が取り除かれるよう祈ったのが始まりとされ、記録に残る日本最古の祭である(9)。30台余りある山鉾のうちでも別格なのは、巡行順のくじ引きを免除された「くじ取らず」の長刀鉾(なぎなたぼこ、写真左)で、毎年行列の先頭を行く。鉾頭を飾る大長刀は、三条小鍛冶宗近(京都02)が娘の病気平癒を祈願して八坂神社に奉納したものを模し、鉾頭の尖までの高さは22mにもなる。白楽天山(中央)は、 唐の詩人・白楽天が松の樹上に住むといわれる道林禅師を訪ね、仏法の教えを乞う場面を山にしたもの。右は伝統工芸の京コマでできた函谷鉾(かんこぼこ)。古代中国の政治家・孟嘗君(もうしょうくん)が、配下による鶏の鳴き声の真似で函谷関を脱出した故事「鶏鳴狗盗(けいめいくとう)」に因む山鉾で、鉾頭は山上の三日月を表す。京コマは綿糸を束ねて帯状(綿紐)にし、それを竹軸にしっかり巻き着ける“巻胎(けんたい)”の技法で作られる。この山鉾は台車、鉾、鉾頭の三つに分解され、鉾の部分はコマとして回すこともできる。以前は祇園祭の期間中にボール紙や木端を材料にした手作りの長刀鉾や船鉾(船06)が売られていたが、それもいつの間にか姿を消した。函谷鉾の高さ16㎝。(H25.11.4)

いま北野天満宮から授与されるのは平凡な絵馬や土鈴のみだが、かつてはこのような味のある牛玩具もあった。小さな千両箱を積み、車輪には御所車風の模様、ごく簡略化された木の牛には「北野」と崩し文字で焼印が押されている。これは1979年(昭和54年)に復元されたもので高さ7㎝。(H25.11.4)

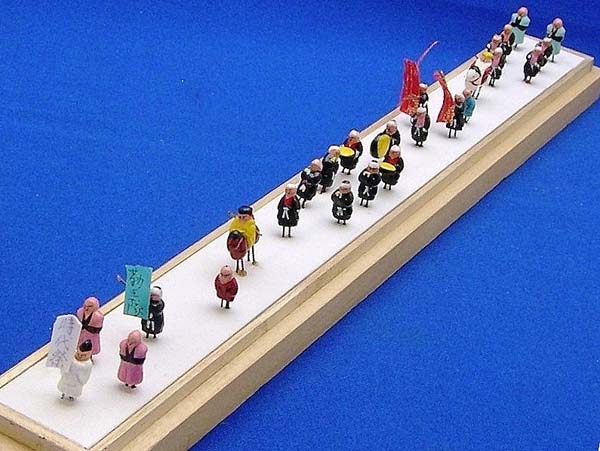

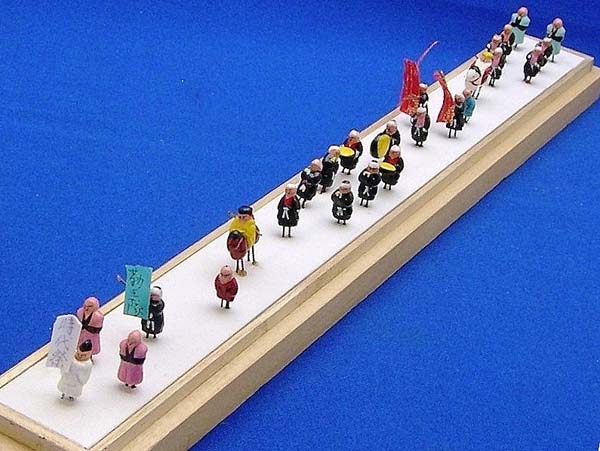

葵祭、祇園祭と並んで“京都三大祭”に数えられる時代祭。しかし、平安神宮の創建と平安遷都1100年を奉祝する行事として1895年(明治28年)に始まった祭なので、他の二つに比べると歴史は浅い。平安遷都の延暦時代から明治維新に至る時代風俗を写した、言わば“動く風俗絵巻”ともいえるが、使われている文物(衣装、道具、乗り物など)は、しっかりした時代考証に基づいているという。行列は笛、太鼓の音色を先頭に、約2,000名、約2キロにおよぶ。時代を明治から平安の昔へ遡る順番で行われるので、行列の露払いをつかさどるのは勤皇隊列で、しんがりは桓武・孝明両天皇の神輿からなる神幸列(しんこうれつ)である(10)。写真は勤皇隊の雄姿を小物人形で表現したもの。人形の高さ1.5㎝。(H25.11.4)

小物人形は、清水参道の三年坂、二年坂付近の土産物店でよく目にする代表的な“清水のおもちゃ”である。小物人形を作る人々の多くも地元、清水界隈に住むという。大きさはせいぜい10㎝ほどで、小さいものは1㎝にも満たない。種類も亀や蛙から箱庭用の小道具、だるま、首振り人形、張子虎まで実に多彩である。材料もさまざまで、陶製もあれば磁製もあり、また張子や一閑張(紙張りに漆塗りをしたもの)、練り物、木、布、千代紙、ガラス、ときには貝殻なども使われる。小物人形を組みもの(セット)にすることもあり、時代祭や大名行列などは“行列もの”と呼ばれ、京土産として歓迎されている。人形の高さ1.5㎝。(H25.11.4)

これも小物人形の組みものの一例。人形にはそれぞれ次のような御利益がある。左から髑髏(勝負事)、お多福(人気寄せ)、傘狸(火災除け)、招き猫(商売繁盛)、蛙(縁起)、布袋(安産)、虚無僧(乗り物酔い)、鍾馗(魔除け)、西行(腰痛)、福禄寿あるいは寿老人(頭痛)、黒猫(招福)、だるま(辛抱)。なんとなく納得できる組み合わせである。西行法師と腰痛との因縁だが、むかしからの画題に西行が岩に腰掛けて月や富士を眺める姿があり(愛知26)、“腰が楽になる”意味で腰痛のまじないになったようだ。西行の高さ2㎝。(H25.11.4)

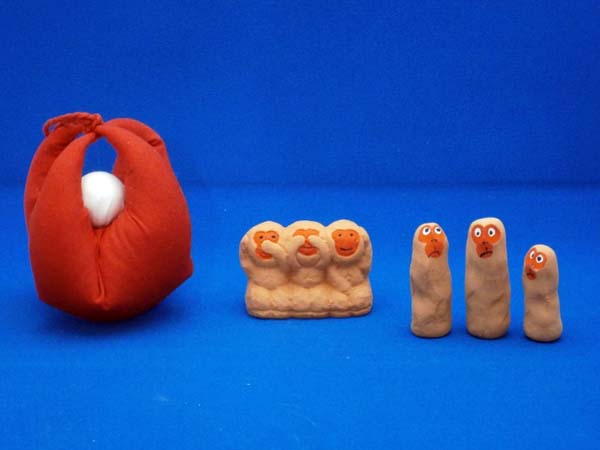

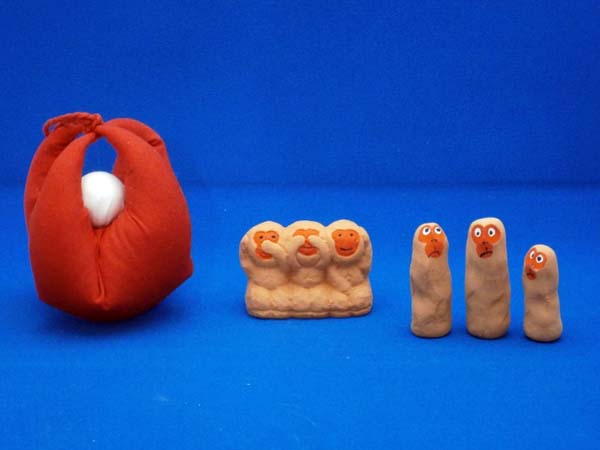

かつては小さい枡で計り、一杯いくらで売っていたので、“はかり人形”とも呼ばれた。人形は50種類以上あるそうだが、現在では何種類かを組みものにし、小さな信玄袋に容れて売っている。これは15種類のセットで、天神、角力、福助、娘、だるま、鳩、猫、狸、猿、虎、弁天、大原女、西行、虚無僧。小粒ながらも丁寧に絵付してあり、何の人形か見分けがつくし、それぞれの表情も実にいい。一個一個型抜きされ、壺に入れて焼き上げられ、竹串にさして彩色するという、とても根気のいる仕事である(11)。高さはいずれも1㎝ほど。台にした画鋲と比べてみるとよい。(H25.11.12)

昔のおもちゃ12種類(犬張子、独楽、風車、狐面、天狗面、鳩笛、雪兎、でんでん太鼓、こけし、獅子頭、だるま、張子虎)を豆人形にしてある。このほかにも五色だるま、豆雛、お伽噺、七福神などのセットがある。以前と作者が代わったせいか、形も整い、色使いも明るいものになっている。だるまの高さ1.2㎝。(H25.11.12)

「だるま百態」、「七転び八起き」などの名で店先に並んでいる陶製のだるま。やはり小物人形の一種で、型抜きと手捻りを併用して作る。手足があったり、寝そべったり、困ったりしていて、たいへん人間くさいだるまである。高さ3~4㎝。(H25.11.12)

京都を代表する清水人形(左)と伏見人形(右)の土天神。清水の土人形は伏見とは別系統とされているが、伏見の窯元が清水の職人に人形製作の下請けをさせたりもしたので、伏見の影響を受けているのは間違いない。東山一帯はもともと清水焼で知られる優れた陶業地なので、土人形が生まれる素地はあったが、清水独自の工夫で小物人形や陶人形を創り出したのは明治以降のことである。一方で、清水付近には博多から人形師たちが移住したこともあり、博多人形の写実的な作風を取り入れた京人形も創案された(12)。伏見が伝統を守りながら人形を作り続けるのに対し、常に新たな趣向をこらしながら、世相にかなった人形を創り続けるのが清水の特徴かもしれない。清水の天神の高さ8㎝。(H25.11.12)

本能寺で織田信長を弑(しい)した明智光秀と、それを聞いて直ちに毛利氏と和を結び、京に取って返した羽柴秀吉が戦ったのが“山崎の合戦”である。陸路にせよ水路にせよ、山崎の地は昔から大阪・京都間を結ぶ交通の要衝で、淀川北岸にある天王山をどちらが先に制するかによって戦の帰趨が決まった。さて、山崎の張子は当地の郷土玩具愛好家の趣味が高じて始まったもので、「山崎張子という名前も周りが勝手に付けてくれた」とは作者の弁。収集した各地の玩具を参考にしながら新たに型を起こし、彩色や絵付けにも工夫を重ねて独自の作品に仕上げてある。天神には、このほか二段重ねの台座に乗った大きなものなど数種類がある。高さ31㎝。(H25.11.12)

山崎はまた歌舞伎・仮名手本忠臣蔵の五段目「山崎街道」(猪06)で有名なところなので、山崎張子にも猪があるのはもちろんである(写真の小槌の裏側にも猪が描かれている)。そのほか、干支の動物(龍02)、相撲、蛙、金魚(水族館13)、おとぎ話などと題材は多岐にわたる。なお、写真の猫は伊勢方面へ、天狗は鞍馬方面へそれぞれ納めているとのことであった。鯛狆の高さ13㎝。(H25.11.12)

天王山と淀川を挟んで向い側には男山がある。京阪電車・八幡市駅を降りるとすぐケーブルカーが出ており、ものの数分で山頂の石清水(いわしみず)八幡宮(俗称、男山八幡宮)に着く。ここからの眺めは絶景で、宇治川、桂川、木津川の三筋が合流する淀川、宇治や笠置の連山、さらには遠く京都の街まで見渡すことができる。石清水八幡宮はむかしから武門や朝廷の崇敬が厚く、今も正月や祭礼には多くの参拝客で賑わいをみせる。それを当て込んで、かつては鳩玩具、木太刀、かんざし、弓矢などさまざまな男山土産があったと聞くが、今残っているのはこの紙鯉ぐらい。和紙を半分に折って鯉の形を切り抜き、余白で背ビレ、尾ビレ、胸ビレを作って鯉に貼れば出来上がりという素朴なものだが、作り手は何度か変わっており、そのたびに鯉の形や色彩にも変遷がある。現在は宮司自らが絵筆を取っているそうだ。紙鯉は子供の健やかな成長を祈るもの(水族館15)であるが、病人の布団の下に敷いておくと“床ずれ”しないまじないでもあるそうだ(13)。長さ55㎝。(H25.11.12)

教科書的に言えば、日本海の荒波が運んでくる砂を、大江山に端を発する野田川が押し返し、その双方の力が均衡する場所に堆積した“砂嘴(さし)”が天の橋立である。自然が創り出した全長3.6㎞におよぶ美しい白砂青松は、陸奥の松島(宮城県)、安芸の宮島(広島県)と並んで、むかしから日本三景に数えられている。ところで、天の橋立は股ぐらからのぞくのが良いといわれる。股のぞきでは天地が逆転して、あたかも細長く延びた松林が天にかかるような情景になるからである。そのため、眺望のよい対岸の傘松公園には“股のぞき台“が設置されている。一方、天の橋立を一望できる文殊山へのリフトが整備された今日では、山頂に“新股のぞき”なる人気スポットも出現した。土産物店には様々な股のぞき人形が並べられているが、この木彫にはどこか愛嬌がある。高さ8㎝。(H25.11.12)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |