太平の世が続く江戸時代、各藩では農作物や加工製品、手工芸品などの特産物育成に取り組むことができた。こうした諸国の名産品は交易の中心地、江戸に集まる。当時の江戸は人口ゆうに100万人を越す世界一の大都市であった。それらは大消費地・江戸で“江戸っこ好み”の都会的な商品へと洗練されていく。その中でしゃれっ気のある“江戸の郷土玩具”も生まれていった。また、この時代になると庶民にも物見遊山や年中行事といった四季の楽しみが増えてくる。江戸の郷土玩具の多くが神社仏閣の授与品、祭の土産物、あるいは縁起物など信仰玩具の類であるのも特徴的で、それは江戸が東京となった今も変わらない。王子稲荷は関東稲荷の総元締で、昔から庶民の信仰が厚い。その参拝土産がこの暫狐(しばらくぎつね)で、竹串を上下させると狐の持っている中啓が振られる仕掛けになっている。江戸後期、九代目市川団十郎が歌舞伎狂言の「暫」(金太郎09)を上演する際、王子稲荷に祈願して大当たりをとった因縁から、からくり玩具に仕立てたものである(1)。こんなところにも江戸趣味がみてとれる。左の高さ19cm。(H20.6.22)

千代紙製の江戸玩具。箱型に作った胴に頭と尾をつけ、紙の足の先には蜆(しじみ)貝を付けて重りとする。後ろに屏風を立て、前から団扇であおぐと風をはらんでフワッと浮き上がり、まるで踊っているように見える。“浮き上がる”と“(病床から)起き上がる”の語呂合わせから病気見舞いによく使われた。元来は獅子と虎の2種類だが、変わり種もある(干支の猪07)。すぼんぼという奇妙な名前は、獅子舞を踊らせるときのはやしことばがそのまま呼び名になったものという。しかし、歌舞伎狂言のおはやし説、花街の酒席での手踊り説、はたまたスッポンの泳ぐ様子という説まであって確証はない。この玩具も原型は上方以西にあるといい、当初は車輪付きであったが、江戸に伝わってすっきりした形になった(2)。高さ6cm。(H20.6.22)

巻いた糸の反撥力で竹片が翻り、兎がピョンと跳ねる仕組みなので“はね兎”とも呼ばれる。そのほか、提灯笠が飛んで中から花魁(おいらん)が現れたり、蛇の目傘の中から助六が現れたりする趣向もあり、からくりを駆使した江戸っ子好みの軽妙洒脱な玩具といえる。ずぼんぼとともに、信仰のメッカであり行楽街でもある浅草観音の門前で売られた(3)。兎の高さ4cm。(H20.6.22)

大都市・東京でも“ちんちん電車”がまだ健在である。都電荒川線鬼子母神前停留所で電車を降りて線路をわたると、じきケヤキ並木の鬼子母神参道が見える。元来、鬼子母神は他人の子供を喰らうというインドの邪悪な女神だったが、釈迦に戒められて仏教に帰依し子供と安産の守り神となった。境内の駄菓子屋で売られるのがすすきみみずくで、ふっくらとした胴はすすきの穂、目玉はキビガラの芯、くちばしは竹、赤い耳はフェルト(以前は経木)で作られている。伝説では病床の母の全快を祈る孝行な娘のために、鬼子母神がこのみみずくの作り方を教えたという。むかしはすすきの原が一帯に続く目白、王子、滝野川、日暮里でも作られていて、明治時代には外国にまで輸出されたというが(3)、いまではすすきの入手にも困難をきわめる。なお、小網神社(中央区)からも同種のみみずくが授与されている。高さ20cm。(H20.6.27)

みみずく以外にも鳥類を扱った授与品がある。大国魂神社のすもも祭(7月20日)に虫除けのマジナイとして授けるのが烏団扇(うちわ)。“お遣いの烏が邪悪をついばむ“という意味の護符であるが、鳥類は田畑を荒らす害虫の天敵だから虫の増える夏の祭にはぴったりであるし、涼を呼ぶのに実用も兼ねるだろう。表の図柄が闇夜の烏なら裏面もやはり黒一色で鳥居が描かれているだけのものだが、竹骨にからすの目が当たっている団扇は”当たり目“といって縁起が良いとされる(4)。いかにも江戸っ子の言いそうなことである。1月24、25日に行われる亀戸天神のウソ替え神事(表紙03)も九州大宰府天満宮のそれに倣って行われるもの。ここの木ウソも削りかけだが、尾にわずかな切れ込みが入れられている程度で、ほかに比べて簡素である(高さ9cm)。ウソはウグイスと同じスズメの仲間で、啼き声も同じく優雅である。「梅(梅鉢は天神様のご紋)にウグイスというが、ウソをウグイスと混同したついでにウソを嘘に当てたのは江戸人の垢抜けした地口系統の縁起」(2)である。(H20.6.27)

東京に現存する唯一の土人形が今戸焼(今戸人形)である。良質の粘土を産する今戸で瓦や生活雑器を焼く職人が、かたわら土偶も作るようになったのが始まりとされる。値段も安く小型で参拝土産として手軽なことから、寺や神社の境内で盛んに売られた。江戸後期には職人も40人以上、型も100を超えるほど隆盛したが、現在では作り手も1軒のみとなってしまった。群青と朱丹を主とした簡潔な色使いとすっきりとまとまった型が特徴。また、写実性よりも愛嬌や洒脱といった江戸趣味に重きおいた人形であることは、この干支ものの動物を見てもわかる。俵鼠は、子年生まれは働き者で必ず財を成すといわれることから招福富来を象徴したものだし、月見兎は婦人の月のものが順調であることを暗喩したものである。また、干支人形の型を寺社の授与品に転用することもあるらしい。例えば福牛は12年に1度だけ授与される“牛島神社(墨田区)の牛御前の撫牛”に、御幣猿は安産のお守りとして縁日に授与する“赤坂日枝神社(千代田区)の山王神猿”によく似ている。俵鼠の高さ11cm。(H20.6.30)

寺社から授与される信仰品で多いのは狐である。江戸は稲荷信仰の厚い土地柄だけに、町々にも稲荷祠が多いのでそれは当然としても、王子稲荷の暫狐がそうであったように同じ狐でもひねりの効いた狐である。口入(くちいれ)稲荷神社の狐のお姿には立像の羽織狐と座像の裃狐の二種類があって、神社は一般の願い事には金の羽織狐を、縁談には金の裃狐を授ける。そして、めでたく願いが成就した場合、参拝者は一回り小さい銀のお姿を一対にして神社に奉納する習わしとなっている(5)。裃狐は胸に口入(奉公口や縁談の斡旋)と書いた絵馬を持っているので、口入狐とも呼ばれる。いずれも今戸焼である。羽織狐の高さ8cmほど。(H20.6.30)

浅草観音裏の被官稲荷社と上野公園内の花園稲荷神社からは鉄砲狐が授与されている。鉄砲狐の名前の由来は鉄砲の弾に似ているからともいうが、定かではない。型は両者で若干異なるものの、いずれもオーソドックスな稲荷像である。やはり今戸で焼かれており、左が花園稲荷神社のもの(高さ10cm)。どちらの境内も訪れる人は少なく、ひっそりとしていて浅草や上野の喧騒がうそのようだ。(H20.6.30)

王子稲荷から授かる王子の狐は歴史あるものではないが、境内にある銀杏の実を頭にし、面を被った狐に仕立てたところが面白い。毎年大晦日には王子稲荷の大榎の下に関東諸方の狐が集まり、装束を正して王子稲荷に参拝するといわれ、狐が燈す火影によって翌年の作柄が占われる。安藤広重はこの情景を「名所江戸百景」に取り上げており、狐火絵馬はそれを基にしたものである。大榎は“装束榎”と呼ばれて、その切り株が王子稲荷から400mほど東にある装束稲荷(随筆05)の社前に今も残っている。実はくだんの榎、大正年間に市電の開通のために切り倒されたのだが、祟りを恐れた人々がその切り株を祀って装束稲荷としたのだそうだ(6)。王子稲荷や装束稲荷のある飛鳥山は上野と並ぶ花見の名所であり、江戸時代は信仰の地としてばかりでなく行楽の地としても賑わった。その様子は落語「王子の狐」(王子稲荷に来る途中、狐が娘に化けるのを見た男が、わざと化かされた振りをしてさんざん飲み食いしたあげく、後の払いを狐に押し付ける話)にも窺える。狐の高さ14cm。(H20.7.14)

狐と並んで信仰玩具として庶民の願いやオマジナイを託された動物は狸である。“狐七化け、狸は八化け“といって変身の術は狐をも上回るのだが、分福茶釜のように化けてもどことなくユーモラスだから人気もある。狸の腹がふくれているのに掛けて”財産が殖える“という願いが込められる。また、腹つづみを打つので”人気を打ち寄せる“という縁起で客商売の向きにも歓迎された。というわけで、東京中の狸の勢ぞろい。まず、前列左から2体は柳森神社(千代田区)の親子狸。五代将軍綱吉の生母・桂昌院が町家の出にもかかわらず玉の輿に乗ったことにあやかって、“他を抜き(たぬき)”出世する願いを込めた縁起物。大きい狸は家に祀り、小さい狸をふところに持っていると願いが叶うといわれる(1)。次の2体は多門寺(台東区)の夫婦狸。金運のほか夫婦和合の縁起物である。寺の言い伝えでは「境内の整地で住処を失った狸が妖怪となって住職や住民を悩ませたが、退治されて(今も残る)狸塚に祀られた」という。後列左の2体は浅草寺伝法院鎮護堂(台東区)から授かるお狸さま。どちらも商売繁盛の招き狸で、金色の方は鉛製である。狸と金(キン)にまつわる話(7)は愉快だが、ここでは遠慮しよう。後列右端は今戸焼の狸(高さ5cm)。(H20.7.28)

綿を固めて狸の形を作り、焼き焦がして茶色にして笹竹にぶら下げた珍しいおもちゃ(高さ12cm)。“お大師様”と“一升徳利とお通い帳を手にした狸”との関連は分からないが、明治の末から門前で売られている土産物である。綿を材料とした郷土玩具は他にほとんど見かけない。写真では失われているが、笹竹には元々サイコロや矢の的などもぶら下がっていた。(H20.7.28)

左は曹源寺の波乗り河童大明神(台東区)。このあたりが出水の被害に悩まされていた江戸文化年間、私財をなげうって掘割工事をして住民を救ったのが合羽川太郎(雨合羽商で実在の人物)。工事には川太郎に恩義を感じていた河童たちも加勢したという。“波に乗った(時勢に乗った)立像(立ち上がった)”の河童像は、左手に財宝袋を持ち右手では福を招き、いっそう縁起がよい。掘や川との関わりが深かった下町の河童譚をもう一つ。「川岸に繋いだ馬がひどく暴れるので、見ると小さな河童がしきりに馬の尾の毛を引っ張っている。捕まえて訳を聞くと、親に食べさせる魚を捕るのに必要だと言う。親孝行に免じてそれを許すと、翌朝に雨戸の外にたくさんの小魚がお礼に置かれていた(8)。」どうも河童は必ず恩返しをするものらしい。さて、中央は水天宮の河童面(中央区)。九州は久留米の有馬藩にあった水天宮から分社したので、“情けありまの水天宮”と呼ばれて江戸町民の崇敬を集めた。古来水中で災いをなすとされる河童も水天宮のご神徳にて“福太郎”と呼ばれる除災招福の神使となり、この河童面を鬼門悪方に掛けると魔除け、水難火難除けになるという。右端は今戸焼の河童(台東区)で高さ6cm。(H20.7.28)

寺社詣での記念として土鈴は定番である。東京は神社仏閣の多いところだから土鈴もずいぶんあるように思うが、残念ながら戦後ほとんど廃絶してしまった。そんな中、ここに紹介する土鈴は数少ない由緒あるもの。左より白髭神社の勾玉(まがたま)鈴(墨田区)、海嬰寺の開運鈴(品川区)、春日神社の開運土鈴(港区)である。勾玉鈴の高さ6cm。(H20.7.28)

向島百花園は江戸後期に開設された民営の庭園。当時の風流人たちが集い、四季折々の草花を愛でたという。左は百花園土産の可愛らしい都鳥土鈴(高さ6cm)。陶製で澄んだ音色がする。「伊勢物語(東下り)」ゆかりの都鳥はユリカモメのことで、現在は東京都の鳥に指定されている。右は毎年正月に根津神社から授与される干支土鈴。新しいものだが、作りが丁寧で長く続いて欲しいものの一つである。自分の干支の鈴は、身に降りかかる災難を代わりに引受けてくれるというので、“身代わりさん”と呼ばれている。(H20.7.28)

動物を扱った土鈴で、いずれも最近の作。狸土鈴は“たぬき寺”として知られる多門寺の授与品(高さ5.5cm)。猿のほうは“まさる守土鈴”と呼ばれ、日枝神社拝殿前にある夫婦猿の石像を象ったもの。神の使いとして供揃いの姿をさせ、さらに女猿には愛児を抱かせて三猿円満の教えを象徴している。動物といえば、正月に日枝神社から授与される干支を象ったお神酒徳利(信楽焼で、もちろんお神酒入り)を蒐集するのもいい。趣味と実益を兼ね、すぐにも現世のご利益にありつけるというものだ。(H20.7.28)

柘榴(ざくろ)絵馬は子孫繁栄を願うもの。柘榴の果実の中にはたくさんの種が詰まっているところから、子宝、子授け、子育ての子孫繁栄に結びついたと考えられる。境内の茶店で出す“お千だんご”の名も、鬼子母神が千人の子供を生んだことに掛けてある。夜叉女神が釈迦に諭され、出産と子の安全を守る鬼子母神となった話は前にしたとおり(東京都の玩具04) (表紙17)。雑司ヶ谷鬼子母神のもう一つの縁起物に妙見菩薩の土鈴絵馬がある。こちらは家内安全、商売繁盛、眼病除けの霊験があるという。無骨な素焼きの土鈴を振ると、予想どおりガラガラという素朴な音がした。柘榴絵馬の高さ17cm。(H20.7.28)

新井薬師(梅照院薬王寺)は五世住職が小児薬「夢想丸」を創案してから信者が増えたという。さらに、二代将軍秀忠公の姫君の眼病がこの霊薬で平癒したことから一層信仰を集めるようになり、子育薬師、治眼薬師などと呼ばれるようになった。今も“向い目絵馬”(左)が本堂脇にたくさん掲げられている。宮乃咩(みやのめ)神社は大国魂神社(東京都の玩具05)の末社で、天岩戸で裸身のまま舞を舞った女神・天鈿女命(あめのうずめのみこと)を祀っている由縁から、演劇舞踊の神として信仰を集める一方、子宝安産の霊験があるとされて“母子拝み絵馬”(右)が多数納められている。祈願成就の折には底の抜けた柄杓を一緒に奉納する慣わしが面白い(表紙17)。(H20.7.28)

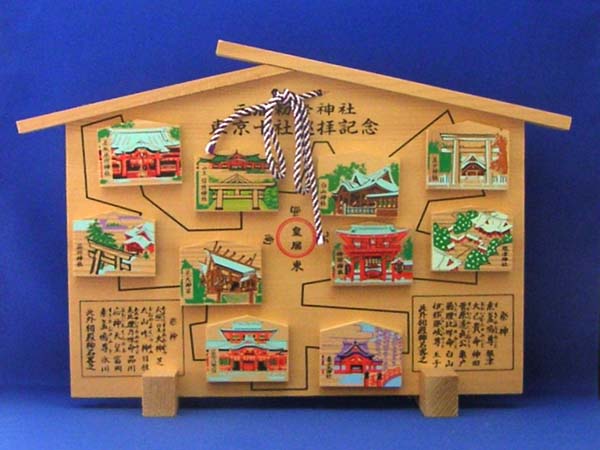

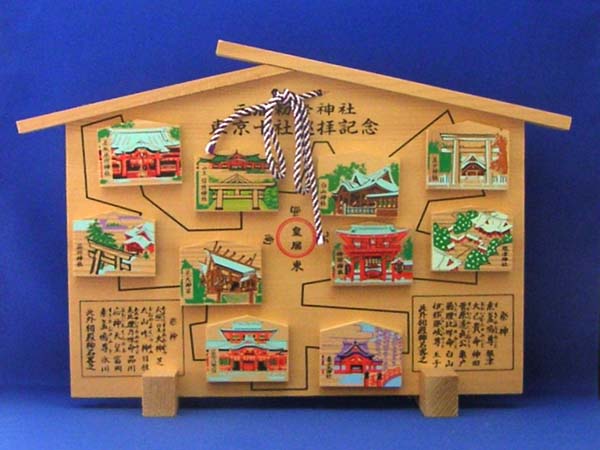

解説書には、「昭和50年、昭和天皇ご即位50年を奉祝し、元准勅祭神社である東京十社を巡拝する十社巡りが企画された」とある。元准勅祭神社とは神田明神、日枝神社(千代田区)、根津権現、白山神社(文京区)、富岡八幡宮、亀戸天満宮(江東区)、氷川神社(目黒区)、王子神社(北区)、芝大神宮(港区)、品川神社(品川区)の十社。都内に点在しており、とても歩いては回りきれない。各社から授与される小さな絵馬を集め、大きな絵馬に貼り付けて出来上がり。高さ22cm。(H20.8.3)

集めるといえば、神社仏閣を巡って朱印や縁起物を蒐集する人は今も多い。それは信仰心を満たすばかりでなく、土産品と出会う旅の楽しみにも通じるからだ。七福神巡りは正月元旦から七日までの間に七福神の霊場を巡る慣わしで、江戸時代に隆盛を極めた。昭和半ばに一時衰退したが、近年再び人気が上昇して様々なコースの七福神巡りが復活している。写真はそのうちのひとつで、山手新宿七福神。7つの寺社から1個ずつ尊像を授かり、木の舟に乗せると目出度い宝舟の完成である。都内には現在16箇所の七福神巡りがあるそうだが(9)、尊像と宝舟が授与されるのは、山手新宿のほかに日本橋(中央区)、隅田川(墨田区)、東海(品川区・大田区)、多摩青梅(青梅市)の4箇所である。七福神は左から大黒天、恵比寿、寿老人、弁才天、布袋尊、福禄寿、毘沙門天。宝舟の長さ17cm。(H20.8.9)

浅草寺の末寺で“まつちやましょうでん”と読む。ここは隅田公園近くの高台にあるので眺めが良い。長い石段を登り切ると境内で、二股大根や巾着(砂金袋)がいたるところに印されている。大根は無病息災と夫婦和合、子孫繁栄を意味し、巾着は財宝に恵まれるという縁起物。毎年正月七日には元旦からご本尊に供えていた大根を風呂吹きに調理して参拝客にふるまう“大根祭”がある(ただし2000食の限定だとか)。また、正月には今戸焼の貯金玉(貯金箱)も授与される。貯金玉が授与品となっているのは全国的にも珍しい。宝壺(左)の高さ10cm。(H20.8.10)

覚林寺という日蓮宗の寺だが、古くから清正公(せいしょうこう)と呼ばれている。清正公とは虎退治で有名な加藤清正のこと。清正が朝鮮出兵から帰国する際に連れ帰った若い僧(一説には王子とも戦争孤児ともいう)が後の開祖・日延上人であり、清正を神格化した清正公大神祗が本尊の一つとなっているからである(2)。端午の節句(5月5日)が清正公の大祭で、この日に限って紙の鯉のぼりが授与される。以前は竿にクス玉や吹流しが付いて、紙鯉も極彩色の手描きであったが、現在ではご覧のような印刷で、いささか味気ない。鯉は出世魚といわれ目出度い魚とされるが、これは鯉が滝を登ると龍になるという中国の伝説に由来する。ところで、清正公信仰が江戸庶民に広まったのは実は落語の影響である(9)。「清正公酒屋」のあらすじ。片や念仏宗で甘党の饅頭屋「虎屋」の一人娘・おなかと、片や日蓮宗で辛党の酒屋「清正公」の一人息子・清七が相思相愛になるが、親の許しが得られないのを悲観して身投げ心中を図る。おなかが大川へ飛び込んだ後、清七も後を追おうとすると、日ごろ信心している清正公大神祗が現れてそれを止める。清七が女も助けてくれと頼むと「それはだめ。俺のかたきの虎の娘だ」。古典落語の心中話では唯一悲劇的な結末に終わるこの演目、清正は毒饅頭を食べて死んだという巷説が下敷きになっている(10)。大きい鯉の長さ44cm。(H20.8.14)

左から芝大神宮(港区)の千木箱(ちぎばこ)。曲げ物の弁当箱(檜割籠)が変化したもので、藤の花が描かれているのは、藤を“不時”に当てて“不時の災難”に遭わないようにという意味である。千木箱の中には煎り大豆が入っていて、振るとカラカラ音がするが、天井に吊るしておいたり中の豆を食べたりすれば雷避けになる。また、千木は“千着”に通じ、小型の千木箱を箪笥に入れておくと衣装に不自由しないともいう。荏原神社(品川区)の土神輿は神事、海中渡御の神輿を象って昭和3年に創始された。屋根には鳳凰や素戔鳴尊(すさのおのみこと)の面も付けてあり、なかなか手が込んでいる。王子神社(北区)の槍守は三代将軍家光が幼少の頃、乳母の春日局が将軍職の跡目を祈願し、大願成就の礼として槍百振りを奉納したことに由来する。寅さんの故郷、柴又帝釈天(葛飾区)の木猿は、御幣猿やはじき猿(干支の猿04・06)と同じく庚申に因む縁起物で、袖なしを着て座っている荒削りなものである(高さ6.5cm)。(H20.8.30)

徒歩が基本であった昔、江戸市中の寺社詣でさえ時間のかかるものだったから、郊外の深大寺や大国魂神社を訪ねるのは一寸した小旅行になったことだろう。今も武蔵野の面影を留める深大寺。門前の茶店はソバが名物だが、そこで売られる藁馬も馬のいななく様を巧みに表した名玩である。防人の妻が出征する夫を馬に乗せてやることが出来ない嘆きを東国訛りで詠んだ万葉歌「赤駒をやまぬ(山野)にはかし(放し)とりかにて(捕りかねて)多摩の横山かし(徒歩)ゆかやらむ」から取材し、戦後に創られた。以前は赤と黄の腹帯を垂らし、それに深大寺という印が押されていた。紅白に編んだ紙の手綱は今も変わらない。右の高さ12cm。(H20.9.16)

流行りすたりの激しい大都会、しかも関東大震災や空襲を経験した東京は、伝統的土人形が存続するには元来条件の悪いところかもしれない。実際、今戸焼も何度か廃絶・復活を繰り返して大正期には廃絶。昭和初期に再度土中から型を掘り出して復活したが、戦後は作者も一軒のみとなってしまった。しかし、信仰玩具の供給元として今でも重要な存在である。ここでは信仰玩具以外の今戸焼を紹介する。左より越後獅子、子守、太鼓鶏(高さ11cm)。(H20.9.16)

猟師は狐に勝ち、庄屋は猟師に勝ち、狐は庄屋に勝つという“狐拳(きつねけん)”が題材である。庄屋の高さ6cm。(H20.9.16)

落語にも「今戸焼」という演目がある。夕餉の支度もせずに芝居見物に行った女房、帰ってみると亭主は既に家に帰っていて膨れっ面している。そこで、「近所の誰それは歌舞伎役者の宗十郎に似ている」とか、「誰それの亭主は吉右衛門そっくり」とか言いながら話をそらす。そのうちに亭主もつい乗せられて、「じゃあ俺は誰に似てるんだ?」と聞くと、「お前さんは福助」「あの(女形)役者の福助か?」「いや、今戸焼の福助だ」(10)。右端が今戸焼の福助で高さ9cm。左端はおかめの火入れ(煙草用の火種を入れておく小型の火鉢)。どこか江戸っ子好みのしゃれっ気が感じられる。(H20.9.30)

犬張子は安産と子供の健やかな成長を願う縁起物として全国各地に見られる(干支の犬05)。しかし、別名“東犬(あずまいぬ)”とも呼ばれて江戸(東京)を中心に発達したものである。造形的にも東京の犬張子は洗練されていて、まん丸の目玉と丸みをおびた姿は思わず撫でてやりたくなる。本来は誕生を祝って親類縁者から贈られるもので、男児なら31日目、女児なら33日目の氏神詣で(お宮参り)にも連れて行った。また、犬張子の数が多いほど誇りとする慣習もあったらしい。左は伝統的な江戸張子で高さ14cm。右はデンデン太鼓を背負った犬張子で、水天宮のお宮参りに授与されているもの。(H20.9.30)

江戸張子は江戸(東京)で制作されていた張子であるが、現在は埼玉県や神奈川県に居を移した作者らによって伝統が受け継がれている。作品には縁起物の犬張子やだるまのほか、干支の動物や天神、それに張子面がある。この飾り馬は伏見(京都府)の土人形から型取りしたものであろうか。高さ23cm。(H20.9.30)

白兎の丸い背中には絵模様が描かれることが多い。ここでは松竹梅だが、土筆にワラビ(青森県の玩具18)、月に群雲(山形県の玩具06)、あるいは月にすすきなど柄もさまざまである。一方の寝牛は白や黒、金の一色に塗られていることが多くて面白みに欠けるのだが、江戸張子では兎と同じく松竹梅の装飾が施されていて優雅である。牛は草を食べることから、子供の瘡(くさ、皮膚病)を治すマジナイとして寝牛を神社に奉納する習俗が全国各地でみられる。その際、すでに奉納されている寝牛を一体借りて持ち帰り、それで患部を撫で、皮膚病が治れば新しい一体を添えてお礼参りをするのが通例である。兎の高さ13cm。(H20.10.4)

江戸張子には筆で“いせそう”の名が記されている。“いせそう”は谷中(台東区)にある江戸小物の店“いせ辰”ゆかりの紙工房で、人形の町として知られる岩槻市(埼玉県)にある。もう一軒の作り手も鎌倉市(神奈川県)に転居しており、江戸張子とはいっても今や隣県の生まれである。左よりだるま乗り牛(高さ9cm)、硯持ち立天神、おかめの面。(H20.10.4)

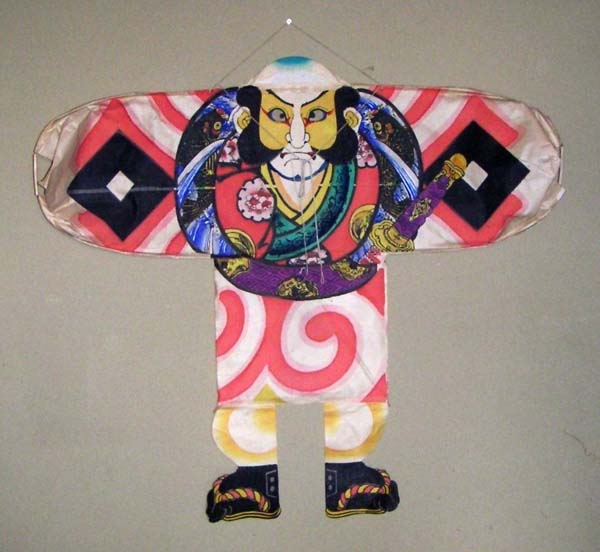

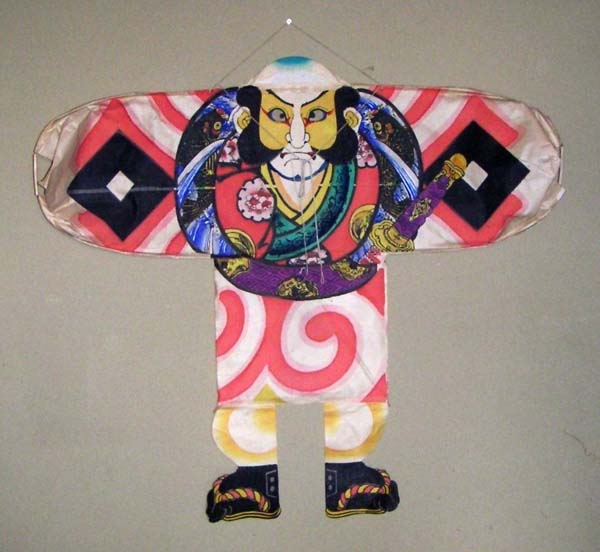

唱歌(お正月)にもあるように、ひと昔前は男の子なら凧揚げや独楽回し、女の子なら毬突きや羽根突きが代表的な遊びであった。しかし、これらも場所が無いせいか最近ではトンと見かけない。さて、奴凧は各地にあるが、やはり東京のものが立派である。安永のころ(1770年代)、鳶(とんび)凧を変化させて江戸の町民が創り出したとされるので、元祖として当然かもしれない。鳶凧の尻尾の部分が奴の脚となってバランスをとり、両袖には風抜け筒(風袋)を付けて風が弱くても揚がるように工夫されている。版木で絵柄の輪郭を写し取り、黄、緑、青と薄い色から順に手で彩色していく。赤は滲みやすいので最後にし、髪の毛は刷毛で描く。士農工商の時代、江戸の町民は武家屋敷の上空に奴凧を揚げては、武士を見下ろす奴凧に自分をなぞらえて日頃の鬱憤(うっぷん)をはらしたのだという。縦95cm。(H20.10.13)

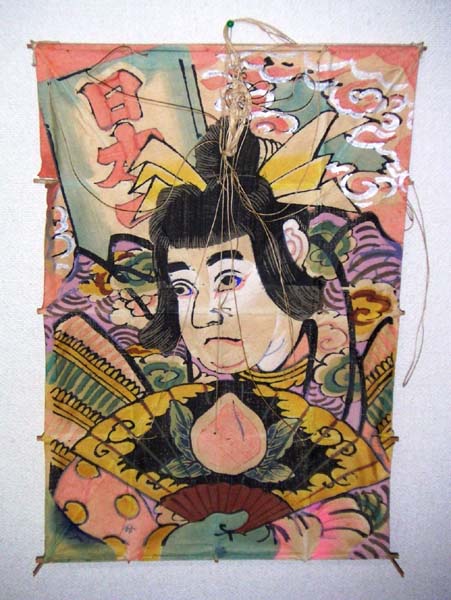

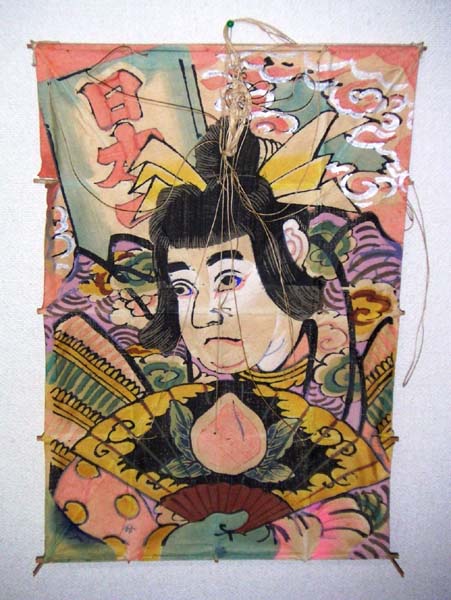

角凧は日本凧の標準型であり、関東地方がその原産地である。また、江戸は角凧の図柄のもととなる錦絵の発祥の地でもあった。浮世絵師の描く華麗な絵が取り入れられた角凧は錦絵凧とも呼ばれ人気を集め、それが参勤交代などによって地方へ広がっていったのである(1)。一番人気は芝居絵や役者絵(歌舞伎絵)であったが、子供用に金太郎や桃太郎も取りあげられている。縦45cm。(H20.10.13)

江戸独楽とは元禄期に流行した曲独楽をヒントに明治時代に創作された変り独楽で、回転の面白さやからくり仕立てが特徴である(11)。代々、東京の広井家で作られていたが、戦争中一家が宮城県に疎開したのがきっかけとなり、作者の一人は現在も仙台市秋保温泉で轆轤(ろくろ)を引いている。写真はその広井道顕氏の江戸独楽。あるいは宮城県で紹介すべきものかもしれないが、ルーツを考えて東京都での紹介とした。花笛独楽(笛仕立ての揉み独楽)、吊り独楽、当て独楽といった伝統的な型に加え、風車(空飛ぶ円盤?)のような新しい独楽もあるし、浦島太郎の乗る亀がカタカタ動いたり、提灯からお化けが飛び出したりする愉快な仕掛けもあって、種類は実に豊富である。店を訪ねると、氏は独楽を回してみせながら仕組んだからくりを楽しそうに解説してくれる。東京を離れて久しいのに、歯切れのよい江戸弁は健在である。もう一人の作者、道顕氏の弟の政昭氏も海老名市(神奈川県)に在住し活躍中である。手前右側の当て独楽の直径8cm。(H20.10.13)

師走。浅草観音本堂前で開かれる「羽子板市」の店には豪華な押絵羽子板が隙間無くかけ並べられ、売り手と客の声が賑やかに行き交う。なかには数十万円する品もあるという。押絵とは、布地を厚紙で細工して一つのまとまった絵にし、綿を入れて立体的に仕上げる技法(あるいはその作品)。婦人のたしなみとして江戸時代に広まり、歌舞伎などに取材した人物や場面を浮き出しに作った押絵や押絵雛が盛んに作られた。とくに秋田、松本、鳥取の押絵は有名であった。しかし、今では羽子板などに伝統をとどめるのみである。写真の押絵羽子板は戦時中のもの。時代を反映し絵柄も作りも質素であり、裏面には日本玩具統制組合(12)の証紙が張られている(高さ46cm)。右は毎年干支に因んだ新作が登場する芝・愛宕神社の羽子板絵馬(高さ18cm)。昔は愛宕神社にも羽子板市が立ったといわれ、その縁で昭和49年正月より授与が始まった。(H20.11.24)

谷中に“いせ辰”という江戸小物の店がある。江戸末期から続く老舗で、主人は千代紙の研究家であった。さほど広くない店内には紙を材料とした様々な商品、木版摺りの千代紙はもとより、犬張子、デンデン太鼓、だるま、張子面、豆凧、うちわ、祝儀袋、そして姉様人形などが所狭しと並べられていて実に華やかである。重ね箱(香箱)は色とりどりの千代紙を貼った六角の箱を幾層にも“入れ子”にしたものである。外箱の径6cm。(H20.12.6)

姉様人形の特徴は、顔は描かず美しい江戸千代紙の衣装に帯をつけているところ。髪形は桃割れ、島田、丸まげ、イチョウ返しなど30種類以上におよび、帯にもおたいこ、だらり、角だし、貝の口などの種類がある。むかしは後ろ姿の美しさを強調するために、後ろ向きに並べて売られたという。右端の姉様人形は千代紙を貼った箱に入った小さなものだが、“島田の髪にだらりの帯“が手を抜かずに作ってある。高さ9cm。(H20.12.6)

家畜は農家の大切な働き手であり財産であることから、その健康や強壮を願って馬や牛の絵馬を納める風習はよく見られる。近年は牛馬のほか、豚、さらには耕運機の絵馬まであるらしい。付け木絵馬は東京近辺で目にする素朴なもので、図柄は馬、牛、鶏、狐の4種類。それぞれ、田の神様、天神様や水神様、荒神様(火の神・かまどの神)、お稲荷様のお使いである。面白いことに、鶏と狐の絵馬はふつうに掲げて奉納するのに対し、馬と牛は竹の先を割って絵馬を挟み、田の畔や水辺に立てて奉納する。これは、家畜の洗い水が池や小川の水を汚すイメージを嫌うためだという(13)。なお、付け木とは厚さ2mmほどの薄い木片の端に硫黄を塗り付けたもので、火を移すのに使う。現在の絵馬は経木に描かれている。高さ8.5cm。(H20.12.6)

今年は丑(うし)年。隅田川沿いにある牛嶋神社では、丑年の正月にのみ“牛のお守り”を授与する。境内に祭られている撫牛(干支の牛07)に因むもので、このお守りを身近なところに安置して願いごとを掛け、成就したならば手作りの布の小座布団を牛に敷かせてやると、また次の幸運が得られるという。今戸焼の土人形だが、12年ごとに違う型が作られている。左は二回り前(昭和60年)、右は一回り前(平成9年)の牛のお守り(高さ9cm)。(H21.1.31)

入谷鬼子母神の名で知られる眞源寺の縁日は、毎年7月6日から三日間。それに合わせて「朝顔市」が開かれ、40万人以上の見物客で賑わう(表紙58)。当日に限り、寺からは朝顔を象った美しいお守りが授与される。鬼子母神は他人の子を喰うというインドの羅刹(らせつ、鬼女)だったが、釈迦の説法により悔悟し、善神に生まれ変って安産・子育ての霊験を与えられた(東京04)。そこで、入谷鬼子母神のお守りも安産と身体健全がご利益である。眞源寺は日蓮宗だが、日蓮宗にも密教や修験道と同じような加持祈祷の修法があり(9)、朝顔のお守りも火打石で切り火を打ち、呪文を唱えて参拝客に手渡す。7月の風物詩といえば、ほかに浅草寺の「ほおずき市」や大国魂神社の「すもも祭り」(東京05)もある。高さ32㎝。(R1.7.9)

|