| 随筆のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

小中学校を通しての同級生に、東北大の学長をされた加藤陸奥雄先生のご子息が居た。彼の家に遊びに行くと、応接間から階段、二階にかけて色とりどりの人形や凧やお面がところ狭しと飾ってあった。まるでおもちゃ箱をひっくり返したようで、見るだけでわくわくするような、しかし、やはり手にとって触りたくなるもの達だったのを覚えている。聞くと、お父さんが旅行するたびにお土産に買ってくるのだという。今思えば、生物学者であった父君が調査旅行や学会などで全国各地に出張されては求められた品々なのだった。子供の私は金属やプラスチック製のおもちゃには無い、なんとも懐かしい雰囲気を感じはしたが、それらがわが国独特の「郷土玩具(土俗玩具)」と呼ばれるものだとはもちろん知らなかった。 中学三年になって修学旅行に行った。当時、仙台市内の中学校では日光を見てから東京見物というのが通例であったが、東照宮門前の土産物店で“あの”雰囲気を感じさせる猿の人形を見つけた。それは日光では定番の“見ざる、言わざる、聞かざる”をかたどった土人形で、中学生の小遣いでは買うのが一寸ためらわれる値段だったけれど思い切ってお土産にした。これが私の収集した郷土玩具第一号である(写真)。土人形の底面には「1966年4月15日、日光にて研買う」と鉛筆で大事そうに書き込んである。  大学に入ってからは収集熱に拍車がかかった。貴重な民俗資料ともいうべき郷土玩具が後継者難によって次々と姿を消しつつあると知ったからである。当時は幸い(?)学園紛争などで休講になることも多く時間はたっぷりあったので、アルバイトをして資金を作り、移動は夜行か鈍行列車、宿はせいぜいユースホステルを利用しながら旅行をした。可能な限り現地で作り手に会い、話を聞いてから作品を手に入れることに決めていたので、ずいぶん交通の不便なところへも足を運んだ。作り手の多くは高齢であったが、訪問するととても喜んでくれた。「若いのにこんなものに興味があるなんて」と珍しがられたり、自家製の漬物でお茶をご馳走になったり、もう今は作っていないという貴重な作品を頂戴したり、農業の傍ら郷土玩具作りをしている方には農作業用のトラックで駅まで送ってもらったりもした。 卒業ののちは学会という名目ができて全国各地に行けるようになったが、現地で自由な時間を取ることはなかなか難しく、収集のスピードはかなり落ちた。それでも、学会前夜は発表原稿に目を通すよりも郷土玩具専門書による下調べに余念がなかったように思う。あわよくば会場を抜け出し、その地方の作り手を訪ねてみようと目論見ながら。そうやって郷土玩具を買い込んで帰ってくると、いつも家内は「何の学会だったかしら?」と冷やかすのである。学会といえば、本当に郷土玩具を研究する学会もいくつかあって、私はその会員でもある。たまには雑誌に投稿したり例会に出席したりして、同好の士との集いを楽しんでいる。 現在私は鉄道会社に勤務しているので、その恩恵を蒙りながら郷土玩具を集め続けている。しかし、収集し始めた頃に比べると現存する郷土玩具は大幅に減ってしまった。我が宮城県も例外ではなく、すでに半数以上が廃絶している。当時の「今集めなければ...」という予感は残念ながら的中したようである。(仙台市医師会報より転載) 追記:故加藤学長のコレクションは、その後宮城県大和町宮床基幹集落センターに寄贈された。現在は公開されていない。

拙稿「私と郷土玩具」にも述べたが、筆者が郷土玩具に興味を持つきっかけとなったのが元東北大学学長・加藤陸奥雄先生のコレクションである。しばらく非公開であったが、このたび“郷土玩具とお話”と題し、その一部が公開されていると聞いて早速出かけた。2,400点余りのコレクションのうち約百点が民話や昔話、伝説を交えながら展示されている。収集品は昭和30~40年代のものが中心だろうか、保存状態も大変良く、今では廃絶した作品も多数目にすることができる。私にとっては40年ぶりの再会のはずであり、実に感慨深いものであった。コレクションが寄贈された宮城県大和町宮床(みやとこ)は仙台市の北隣にあり、七ツ森のふもとの静かな町である。昆虫学者で自然保護運動にも尽力した故加藤学長は七ツ森を愛し、しばしば散策に訪れていたという。平成16年3月3日~4月18日、宮床宝蔵(宮城県黒川郡大和町宮床字下小路64、電話022-346-2438)にて開催。(H16.3.7)

数と種類の豊富さを世界に誇るわが国の郷土玩具ではあるが、作者の高齢化、後継者難などから年々姿を消しつつあるのは残念なことである。私の生まれ育った宮城県も例外ではない。そこで、戦前の郷玩文献に取上げられていた宮城県の郷土玩具を調査してみた。 当時のデータは、武井武雄著「日本郷土玩具(東西合本)」(昭和9年、金星社刊)、丹野寅之助著「東北郷土玩具研究」(昭和13年、東北印刷出版部刊)および西沢笛畝著「東北の玩具」(昭和16年、仙台鉄道局刊)に拠った。重複しているものを除いたところ、概ね40種の郷土玩具が紹介されていた(別表参照)。平成14年、この一覧表に基づいて現地に足を運び、あるいは作者にお会いした上で現況を確認したところ、予想を越える半数強が現存していることが判明した。しかし、郷土玩具の種類によって事情はかなり異なるようだ。 こけしは全て現存していた。ひところのブームは去ったといわれるが、根強いマニアの存在や各地で開催されるコンクールなどが後押しをしている。日本人の変わらぬ温泉好きも理由の一つなのかもしれない。一方、神社仏閣の授与品ではその半数以上が廃絶していた。当時、授与品のほとんどは仙台の芳賀家(堤人形製作)と本郷家(だるま・張子製作)が本業の傍ら作っていたものである。現在は本業で手一杯の様子で復活は難しいようだ。蘇民将来も4種が報告されていたが、現存は一箇所のみであった。残った笠島道祖神の蘇民将来は現在も宮守の手作りであり、貴重である。商品化された郷土玩具が衰退の途を辿っているのに対し、藁馬は地域の習俗として今も根強く生き残っている。仙台の宮城野人形や姉様、松島の飛んだり跳ねたり、竹駒神社の木馬、大崎八幡の神輿など、ユニークな郷土玩具が廃絶して久しいのは残念なことである。五色の吹流しを付けた旧型のぽんぽこ槍(仙台・木下薬師堂)も本郷家で一時復活を試みたようだが、現在は作っていないという。 趣味が嵩じて収集家自身が郷土玩具の作り手になったという話も耳にするが、不器用な私には無理というもの。将来の復活は叶わぬ夢であろうか。(「おもちゃ通信」より一部改変し転載)  左より塩釜神社の犬(現存)と姫宮神社の稲荷(現存)。右は一時復活が試みられた木下薬師堂のぽんぽこ槍。 宮城県の郷土玩具 (平成14年末現在)

子供のころ、貯金箱にお小遣いを貯めた思い出は誰にでもあるでしょう。お金を入れるとチャリンと音がするのが嬉しいし、振ってみれば貯まり具合も分かるし、一旦入れると簡単に取り出せないから無駄遣いもしないし、というわけで貯金箱は子供にとって身近なおもちゃであり、頼れる友でした。いきおい、貯金箱のモデルは漫画のヒーローだったり、かわいい動物だったり、子供の親しみやすいデザインになるわけです。しかし、初めから貯金箱が遊び心のあるものだったわけではありません。 貨幣経済が確立した江戸時代、貯金箱といえるものは商人や武士が使う“銭箱”や、庶民の“銭筒”(竹筒)で、これは実用一辺倒のものでした。明治初期、郵便貯金制度が成立すると貯金が普及し、婦人や子供を対象にした貯金箱が現れるようになりました。このころの貯金箱は土製で、「貯金玉」と呼ばれていました。というのは、貯金箱の形といえば、一切の願いが意のままにかなう“如意の玉”すなわち“宝珠(ほうじゅ)”に限られていたからです。しかし、デザイン的にはこれも地味なものでした。 大正も末になると、縁起物の宝船、だるま、招き猫、恵比寿大黒、福助、天神などをかたどった土人形の背に小銭の投入口を開けた貯金箱が作られるようになりました。形もさまざまで、色彩も美しく、いよいよ眺めても楽しい貯金箱の出現です。これらは現在もなお「貯金玉」と呼ばれながら、郷土玩具として全国各地に残っています(青森県の玩具04、山形県の玩具03、干支の犬01など)。戦時中は時勢を反映した貯金箱、例えば勇ましいタンクや軍艦をかたどったものや、“銃後の守り”“貯蓄報国”などの標語を書いたものが幅をきかせました。そして現代では材質も塩化ビニールやプラスチックに変わり、デザインもアニメのキャラクター全盛となって、お金を貯めるというよりはマスコットとして楽しむ存在になっているようです。 さて、写真は各地の信用金庫が預金獲得のために顧客へ配布した「郷土だるま貯金箱」です。石膏の流し込みで作られているので実物とは少々違っていますが、各だるまの雰囲気はよく出ています。前列左より、三角だるま(新潟県)、豊川だるま(愛知県)、信玄だるま(山梨県)。中列左より、ウッチリクブサー(起き上がり小法師、沖縄県)、久留米絣だるま(福岡県)、白河だるま(福島県)、天狗だるま(東京都下)。後列左より、大阪起き上がり(大阪府)、福だるま(群馬県)、御高祖頭巾だるま(広島県)、姫だるま(愛媛県)、鉢巻だるま(兵庫県)。高さはいずれも約7cmほどです。ちなみに、お稲荷さんで有名な豊川のだるまには、「貯金玉」のいわれともなった“宝珠”が描かれています。(H18.10.12) 参考:山村定雄著「貯金箱」、保育社、1992年

初午(はつうま)は2月最初の午の日をいう。この日は休業して祭りを執り行うのが全国的で、とりわけ稲荷社の縁日であることが多い。というのも、京都伏見の稲荷神社(全国の稲荷社の総元締め)の祭神が山上の三峰に下ったのが和銅4年(711年)初午の日であったからだといわれている。稲荷は“稲生り”に通じ、稲の神、五穀豊穣の神としてあがめられてきた。今では冬の最も寒い時期にあたる初午だが、元来は旧暦の2月、新暦でいえば春先3月か4月の行事であって、この頃が農耕の開始時期でもあるために農村では重要な節目とされたのである。 商家でも屋敷神として庭などに稲荷の祠を作り、商売繁盛、家内安全を祈った。仙台では屋敷神の祠は堤焼で出来ていて、私たちはそれを「明神堂」とか「ご明神さん」と呼んだ(写真1)。中には狐の土人形が収められており、初午の日には「正一位稲荷大明神」と書いた半紙と赤飯をお供えするのである。また、初午には緑茶を飲まない「茶絶ち」という慣わしも宮城県には残っている。なんでも、お稲荷様が猟師に追われて命からがら逃げていた時のこと、目の前にあったお茶の木に身を隠して危うく命拾いをしたからだということで、代わりに初午の日には麦を炒って麦茶を飲むのである(佐藤清晴「村の十二ヶ月」、宝文堂、1980年)。 かかるように、稲荷神(あるいは田の神)のお遣いであった狐はいつの間にか稲荷神と同一視されてしまうが、この混同は全国的なものといえる。そもそも初午の起源は中国の陰陽五行思想に基づくものといわれている。すなわち、当時の為政者である秦氏(やはり中国からの渡来人という)が、凶作の年と予言されている和銅5年(“みずのえね“にあたり、水の気が極めて強く水害が懸念された)の危機を救わんとして、前年の卯月戊午の日(作物成長の季節である卯月にあり、”つちのえうま”で土と火の気が強い)に、やはり土の気の強い狐を祀って呪術を行ったというのである。“土を以って水を制す”というわけだ。ではなぜ狐が土の化身なのか。一説には狐が土気を象徴する黄色の毛を持っているからだという。また、狐と同色、すなわち黄色の油揚げは狐の力を助けるものといわれ、同じく鳥居の朱や赤飯の赤も狐の黄色を加勢する色と信じられていた(吉野裕子「狐」法政大学出版局、1980年)。 さて、初午にはほかにも様々な行事が行われている。初午の頃は空気が乾燥し強い風も吹くので火事が多い季節だが、東京の王子稲荷では初午の日に火伏せ凧(写真2)を授与している。神社の説明によれば、「凧は風を切って空に舞いあがることから、火事で最も恐ろしい風を絶ち切って欲しいという願いになり、火事を防ぐお守りになった」ということだ。同じく王子にある装束稲荷(写真3)でも初午に火伏せ凧を頒かつが、こちらは着物の形をした角凧で、火伏せのご利益のほかに「一生衣装に困らない」ご利益もあるという。宮城県内には初午の日に消防団が出初め式をしたり、ポンプ車を引いて村中を回って家々の屋根に放水したりする地域が残っているし、岩手県早池峰山麗の村では今も初午に合わせて火伏せの神楽が奉納されている。また、今ではすっかり珍しくなったが、語呂合わせとそれに合わせた絵を描いた行灯を稲荷社へ行く道々に掛け連ねる「地口行灯(あんどん)」も東京下町の初午の風物詩だ。例えば、山の上に蛸が寝ている絵と“天下の嶮(けん)”の文字が組み合わせてあれば、それは“蛸寝(箱根)の山は天下の嶮”という洒落である(加太こうじ「こどもの四季」河出書房新社、1972年)。 一昔前までは小学校の入学式を初午の日に行うところもあった。これは江戸時代、初午にこどもを寺子屋に入門させた名残であるが、4月1日から学校が始まるのに、どうして1ヶ月以上前に入学しておくのか、こどもたちにはさっぱり分からなかったことだろう。(H20.2.28)  写真1.堤焼で出来ている屋敷神の祠。仙台では「明神堂」と呼ぶ。高さ約60cm。  写真2.王子稲荷(東京都北区)の火伏せ凧。初午の後でも1ヶ月ほどは社務所で授与している。高さ21cmほどのかわいい奴凧である。  写真3.装束稲荷の風景(平成16年)。王子稲荷とは違い、ここの火伏せ凧は初午の日にしか授与しないので入手が難しい。

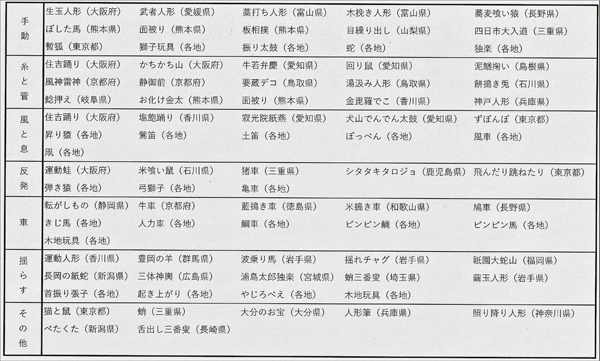

日本の祭りの元祖は祇園祭(京都17)といわれる。もっとも、起源不明な祭りは昔から各地に存在しただろうから、その起こりが明らかなものという意味であるが。祇園祭は正式には「祇園御霊会(ごりょうえ)」という。平安時代の初め、京都では疫病が流行し、多くの人々が病魔に苦しんでいた。当時、疫病は「非業の死を遂げ、現世に恨みや未練を持つ霊魂の仕業」と考えられたため、それらの悪霊をもてなし、なぐさめて洛外へ送るために執り行われたのが御霊会である。もともと芸能や歌舞を披露して悪霊を喜ばせるのが目的だったので、始まりは簡素であった祇園祭も次第に華美になり、室町時代には今日と同じ華麗な山鉾も巡行するようになった。これが各地に伝わり、山車、山、鉾(ほこ)、だんじり、屋台、曳山(ひきやま)と呼び名や形は変化しながら、祭りに華を添えるようになる(1)。 さて、時代は下って江戸時代初め、徳川家お抱えの和時計師であった津田助左衛門が尾張に移り住み、彼の地に歯車ゼンマイ等の技術を伝えた。尾張徳川家は御三家の筆頭、財力と尾張人特有の派手好きの性格もあり、祭りや芝居、芸事が盛んな土地柄であったので、これらの技術的進歩と相まって数々のカラクリ人形が創案された。カラクリとは“機関”と書く。糸(綱)を木製の歯車に引っ掛けて引くと、歯車や滑車が次々にかみ合って動力が人形に伝わり、複雑な動作をする仕掛けで、動力としてのゼンマイやバネには鯨のヒゲが使われた。つまり、カラクリは時計師の余技の産物なのである。当初は茶運び人形(写真1)や弓射り童子など、酒宴の余興を目的とした座敷カラクリが主であったが、後になると見世物のカラクリ人形芝居も盛んになる。有名な竹田一座の祖、竹田近江も元は時計師であった(2)。  写真1.茶運び人形(復元)  写真2.各地のカラクリ山車 左の名古屋市有松の布袋車では、布袋の前に居る唐子が筆で文字を書く。糸(綱)とゼンマイによるカラクリである(名古屋市有松山車会館にて)。中央が大垣祭の鯰軕(なまずやま)。道外坊が大暴れしている鯰を瓢箪で抑え込もうとする棒カラクリ(大垣市内にて)。これを模した郷土玩具が鯰押え(水族館17)である。右は飛騨高山祭(岐阜06)の大黒台で、大黒が打出の小槌を振りながら足を踏み鳴らすと、壺から金貨が噴き出し、大黒は獅子に変身する(高山市からくりミュージアムにて)。 高山祭のカラクリ人形にも郷土玩具がある(写真3)。どれも足元の弓弦を左右に動かすと人形が自転するだけの簡単な仕掛けである。中央が大黒台で高さ20㎝。ついでながら、左が青竜台。嫉妬に狂った清姫が蛇に化身し、鐘ごと安珍を焼き殺す娘道成寺の場面である。右は布袋台。実物では布袋が後方よりせり出してくると、二人の唐子が出てきて和尚の両肩に乗り、さらに軍扇の上で逆立ちすると紙吹雪が上がるという極めて複雑な動きをする。  写真3.高山祭の郷土玩具 このように、カラクリ人形を真似た郷土玩具は今も愛知県や岐阜県に残っているが、ほかにも動くおもちゃは愛知県に多いようだ(兎04、鼠04、愛知27-29)。ちなみに、愛知県では現在も時計工業が盛んであるが、これもカラクリの伝統と言えるかもしれない。 カラクリ人形に比べれば、おもちゃの動く仕組みは素朴で他愛のないものである。それを動力別に分類すれば、1)手で動かす、2)糸カラクリや管人形、3)風や息を吹きこむ、4)竹、糸、ゴムの反発力を利用する、5)車を取り付ける、6)揺らす、といったところだろうか。やや精巧なものに神戸人形(兵庫01)があるが、これとて歯車は一切使われておらず、糸と棒の連結のみで動く(4)。動く仕組みと代表的な郷土玩具を下表にまとめた。多くはすでに小欄でも紹介したものである。(R3.5.13)  表 郷土玩具の動く仕組み 文献 1. 萩原龍夫「祭り風土記(下)」現代教養文庫526、社会思想社、1965年 2. 加藤英俊「見世物からテレビへ」岩波新書569、岩波書店、1965年 3. 福本和夫「カラクリ技術史話」フジ出版社、1983年 4. http://ikr.life.coocan.jp/kobedoll/index.html#Anchor2067890、2021年5月閲覧

ようやくコロナも峠を越したようだ。しばらく旅行もままならなかったので、これからまた大いに楽しむつもりである。さて、コロナ禍に見舞われる直前の2019年晩秋、私は「農民美術・児童自由画100年展」を見るために信州上田を訪れた。会場の上田市立美術館は上田城にも近く、黄色いイチョウと青空の間にお城が映えて素晴らしい眺めであった(写真1)。  写真1.上田城を望む 農民美術(農美)運動とは、洋画家・版画家としても著名な山本鼎(かなえ)が大正8年(1919年)に提唱した “農村における民芸品製作・販売運動”である。これには、第一次世界大戦後に世界各地で盛んになった民族文化運動と、機械製品の発達に対する反動により、農村における素朴な自給手工業が見直されたという背景があった。また、不況に苦しむ農村救済の手段として、農閑期の副業奨励という国策の後押しもあったという。山本らは長野県小県郡神川村(現上田市)に日本農民美術研究所を創設、ここから全国の農村に運動を波及させる。こうして製作された民芸品や郷土玩具には、土地を代表する観光土産品に育ったものや、都会にも販路を得て全国展開するものも現れる。その地方の風俗や名所旧跡を題材とした木彫人形 「木片(こっぱ)人形」(写真2)は、農美の代表的な作品といえよう。残念ながら、農美運動では指導者がごく限られたため、各地の作品も画一的となり、郷土色が薄弱になったことは否めず、当時の郷土玩具愛好家からこの点を鋭く指摘された。また、製作者個々の技量の問題、安定的な製作数の確保、業者との折衝の難しさなどもあって昭和初期には下火となり、戦況の悪化とともに研究所も閉鎖されてしまう。  写真2.木片人形(会場にて) この展覧会を見て、私は農美運動の流れを汲む郷土玩具が今も全国で命脈を保っていることに改めて気づかされた。私のコレクションでいえば、北海道の木彫り熊(北海道01)やアイヌ夫婦人形(写真3、前列左)、大島のあんこ人形(後列左)、上田の橇引き人形(後列右)、松本の白樺細工(長野08)、嵐山の嵯峨面(京都16)、宮津の橋立人形(京都29)、津山の竹人形(岡山22)、鹿児島のさつま人形(鹿児島01)、風俗人形(産地不明、前列右2体、高さ7.5㎝)などがそれである。笹野彫りの鶏(山形11)もその系譜に連なるらしい。  写真3.木片人形の系譜 一方、展覧会のもう一つの柱である児童自由画運動で、山本らは教科書の手本を真似て模写させる当時の図画教育「臨画」に異を唱え、子供たちの自由な創造性を重んじる美術教育を主張した。実は、この運動も農美運動と時を同じくして信州で始まったのだが、むしろ東京市外の自由学園における20年間の実践でいっそう評価されることになる。自由学園は、人各々が自ら考え判断する自由を基調とした社会を作ろうと、羽仁もと子・吉一夫妻が創立した私立女学校である。そこでの教育は図画の指導よりも芸術への理解が重要視され、山本も教師としての立場より芸術家の立場で関わることになった。農美運動では農民に手本を示し、それに沿った類型的な作品を製作させたのとは対照的に、自由画運動では児童の個性的な表現を尊重したのである。その後、山本は病に倒れるまで自由学園に留まり、信州へ戻ることは無かった。 私はこの展覧会で、山本の農民に対する圧倒的なパターナリズム(父権主義)にいささか困惑した。時代背景や授産を目的とした農美運動を考えれば止むを得ないことであろう。しかし、いま私たちが木片人形を源流にした数々の郷土玩具に出会えるのも、また山本のおかげなのである。(R3.11.10) 文献 1.「農民美術・児童自由画100年展図録」上田市立美術館、2020年 2.池田忍「手仕事の帝国日本」岩波書店、2019年 3.斎藤良輔「郷土玩具辞典」東京堂出版、1971年

5月5日は端午の節供(句)。今は子供の健やかな成長を願う日とされていますが、古来日本では、田植えを前にして「田の神」に奉仕する早乙女(さおとめ)が身を浄めるため、家に忌籠る日でした。その日は邪気を払うとされる菖蒲を軒先に挿し、田の神が降りて来る依代(よりしろ、目印)ともしました。これが、菖蒲の節供の起源です。しかし、江戸時代になると、武勇を重んじる武家のあいだでは男の節供としての傾向が強まります。軒先に “尚武”や“勝負”に通じる菖蒲を飾るだけでなく、屋外には勇壮な武者や鍾馗の絵幟(表紙40)、滝を登る力強い鯉幟(東京21、京都28、広島06)なども飾るようになりました。さらには屋内にも甲冑飾り(山梨02)や武者飾り、木刀に美しい装飾を施した菖蒲刀(図1)、元気ものの金太郎(特集・金太郎)などを飾って節供を祝ったのです。 端午の節供には柏餅や粽(ちまき)を食べる風習もあります。これらは節日の供物(主に餅)を木の葉に盛った古い慣習が残ったものとされています。柏は、新芽が出てからでないと古い葉が落ちないことから、家が子々孫々まで続くことを願って使われました。茅(ちがや)は邪気を払う霊力を持つとされますが、粽も今では笹の葉に包まれるようになりました。なお、関西では柏餅よりも粽が好まれるようです。柏や笹の葉のほかに、朴や真菰、葦、菖蒲、茗荷、山帰来(さんきらい)の葉などで餅を包む地方もあります。昔の人は香りの強い草木の葉が菌の繁殖を抑えると考えたのかもしれません。我が家でも母が蓬餅で柏餅を作ってくれました。漉し餡には葉の表を出し、味噌餡には裏を出して目印にしました。子供の頃の思い出です。  東北各地には、この日行う「耳抉り」(みみくじり)という奇習があります。山芋で耳を掘る真似をしながら、「良いこと聞け聞け、悪いこと聞くな」と唱えるのです。それで、山芋のことを“耳くじり芋”とも呼びます。地方によっては山芋でなく、牛尾菜(しおで、図2)で耳を抉りますが、唱え言はほとんど同じ。その意味は判然としませんが、「耳がよく聞こえるように」との願いかもしれません。ちなみに牛尾菜は山菜の一種で、茹でて食べるとアスパラガスのような味がして絶品です。なかなか採れないので、「山菜の王様」とも呼ばれています。 写真は我が家の床の間飾り。今年は鍾馗の掛け軸と伏見人形の熊金(高さ18㎝)を飾りました。 (R4.5.4) 文献 1. 是澤博昭「子供を祝う端午の節句と雛祭り」淡交社、2015年 2. 吉徳これくしょん https://www.yoshitoku.co.jp/about/a_collect18(2022年5月3日閲覧) 3. 坂井輝久「菓子ひなみ」、京都新聞出版センター、2007年 4. 竹内利美「日本の民俗4宮城」、第一法規、1974年 5. 辺見金三郎「食べられる野草」、保育社、1967年

このほど、日本各地に伝わる「風流(ふりゅう)踊」がユネスコの無形文化遺産に登録されたとのニュースが報じられた。嬉しいことである。無形文化遺産とは、民俗芸能、伝統工芸、伝承、祭礼、儀式などの保護を目的としてユネスコが認証する事業である。我が国は、すでに能、雅楽、人形浄瑠璃、歌舞伎などの芸能や和食、和紙、建築など匠の技がグループで登録されているほか、郷土玩具にもある川越祭(埼玉17)、高山祭(岐阜06)、上野天神祭(三重07)、京都祇園祭(船06、京都17)、唐津くんち(佐賀01)なども「山・鉾・屋台行事」の項目にグループ登録されている。いっぽう、岩手県の早池峰神楽(表紙49、獅子11)や宮城県の秋保田植踊、沖縄県の組踊などのように、特定地域の対象が単独で選ばれているものもある(https://bunka.nii.ac.jp/special_content/intangible)。 風流とは祭りの場を華やかに楽しくする意匠や演出をいい、色彩豊かな飾り物、衣装、踊り、行列、山車などを指している(芳賀日出男「日本の民俗」角川ソフィア文庫、2014年)。そこで、ここでは登録された風流踊41件のうち、4件を郷土玩具の写真とともに紹介する。  先ずは岡山県笠岡市の「白石踊」(図1)。白石島は瀬戸内海に浮かぶ島で、源平合戦では全島が戦場と化した。その後、両軍戦死者の怨霊を慰めるために始められたのが「白石踊」である。音頭には口説き(くどき)や世話物が語られ、女踊、娘踊、扇踊、奴笠踊など手振りの違う踊り手が大太鼓一つの拍子に合わせて踊る。  図2は岩手県北上市の「鬼剣舞(けんばい)」である。8世紀初め、荒行苦行のすえ大願成就した役(えん)の行者・小角が始めた念仏踊が起源とされる。この地には羽黒山の山伏が伝えたといわれ、山伏系神楽の影響が強く、4色の鬼面(といっても角は無い)を付け、手には金剛杵(じ)や御幣を持ち、念仏を唱えながら激しく踊る。時には太刀を手にし、武技(刀剣舞)を想わせる所作もある。一説に、平泉の高舘に没した源氏武士たちの亡霊に象るといわれ、ゆえに高舘勿怪(もっけ)、阿修羅踊りとも呼ばれている。 島根県津和野市の「鷺舞」の写真は島根17をご覧いただきたい。代々領主が崇敬した弥栄神社の祭礼で、神輿渡御のお供に出て舞うのが「鷺舞」である。雌雄の鷺の作りものを着けた舞い手は、棒振りや鞨鼓、笛、鼓、鉦、太鼓役などの楽人を従え、神前のほか街の四辻などで優雅に舞う。  風流踊は、もともと“神送り”のためのものといわれる。災いをなす悪神、病魔を追い払うために大勢が出て、鉦や太鼓を打ち鳴らしながら賑やかに踊り、そのうち行列はいつの間にか村境、海岸や河辺に至り、神を彼方に追いやってしまう。念仏踊や盆踊も “霊送り”が目的であるという(本田安次「民俗芸能」現代教養文庫、1962年)。ほかにもユネスコに登録されなかった風流踊は多数あるが、日本人の心象に深く根差したこのような伝統芸能は末永く残したいものである。(2022.12.3) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。 著作権は佐藤研氏に所属します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||