むかしから「天を行くは龍に如くはなく、地を行くは馬に如くはなし。馬は甲兵の本、国の大用なり」といわれる(1)。つまり、家畜の中で馬ほど直接人間の役に立ち、多くの意義を持っているものは他にないということで、十二支の中でもとりわけ馬の郷土玩具(馬玩)が多いのも当然といえる(表紙25)。小欄にもこれまでに50種余りが登場している。馬玩の分布をさらに詳しく見ると、東日本、特に東北地方に多いことに気付く。実際、岩手県編ではその三分の一を馬玩に割いた。今回も岩手県は花巻人形の飾り馬で、新作ではあるが古作(岩手04)に倣った佳品である。高さ11㎝。(H25.12.7)

馬玩の代表である飾り馬は、土人形の祖(京都01)とされる伏見人形(写真左)から全国各地に派生していった型である。前回紹介した花巻人形の飾り馬も例外ではない。中央の小幡人形(滋賀県東近江市)などは形や色彩も伏見とよく似ており、区別がつき難い。しかし、都から遠ざかるにつれて伏見の影響も薄れていったのだろうか、右の下川原人形(青森県弘前市)では特徴的な紫色や黄色、緑色が多用され、独特の飾り馬となっている。もっとも、形はまだ伏見を引き継ぐものではあるが。下川原人形の高さ7㎝。(H25.12.7)

古賀人形は伏見人形、堤人形(宮城県)とならぶ日本三大土人形。しかし、江戸時代唯一の開港地であった長崎に近いこともあり、形や題材には伏見からの伝統にとらわれない独創性がある(鶏08、犬09)。この飾り馬(花馬ともいう)の、四脚を前に突っ張った躍動感のある形とエキゾチックな絵付けは、いま見ても斬新である。高さ12㎝。(H25.12.7)

土人形の世界では伏見の影響が地方の作品に色濃く見られ、その傾向は一部の張子にもうかがえる(東京28)。しかし、土人形に遅れて始まった張子には、伝統が浅い分だけ地方に個性的な作品が生まれる余地があったようだ。この高松張子では白い馬が色紙で飾りたてられ、とても華やかである。作者は102歳まで張子を作り続けた宮内フサ女。高さ22㎝。(H25.12.7)

宇土張子は、江戸末期に京都の人が流浪の末ここに定住して始まったという。戦災で型のすべてが失われたが、戦後坂本カツ女が記憶をもとに苦労して復活させた(2)。とくに、人力車や馬車、馬乗り鎮台など明治の風俗を題材にした張子に人気がある。残念ながら、昭和56年に作者が亡くなって再び廃絶した。高さ38㎝。(H25.12.7)

出雲地方では古くから端午の節句に飾り馬を贈る習慣があった。製作者も幼少の頃に父親が作っていたことを記憶していてよみがえらせたのだという。別名、ピンピン馬。草津のピンピン鯛(滋賀07)と同じで、木製の台が箱になっており、車が4つ付いていて、真鍮の線が張ってある。車には爪を付け、台を動かすと線を弾いてピンピンと鳴る仕組みである。箱は音響効果を高める働きをし、澄んだ音色がする。全体は張子製だが、たてがみ,尾、足元を包み込む下がりは麻糸で出来ていて、赤や青、黄色に染め分けてある。これは、出雲大社例祭に行われる流鏑馬(やぶさめ)神事の馬飾りを模した装飾である(2)。高さ19㎝。(H25.12.7)

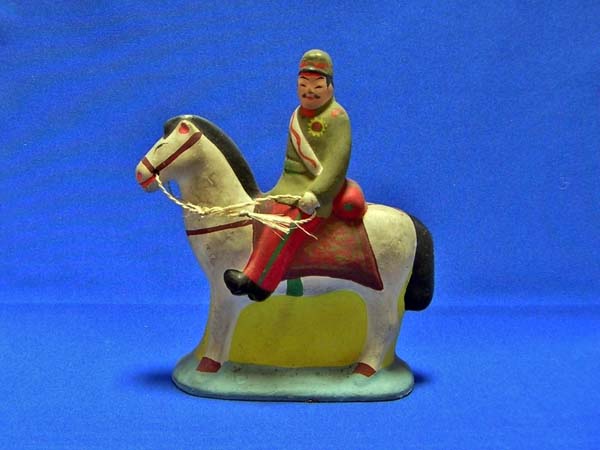

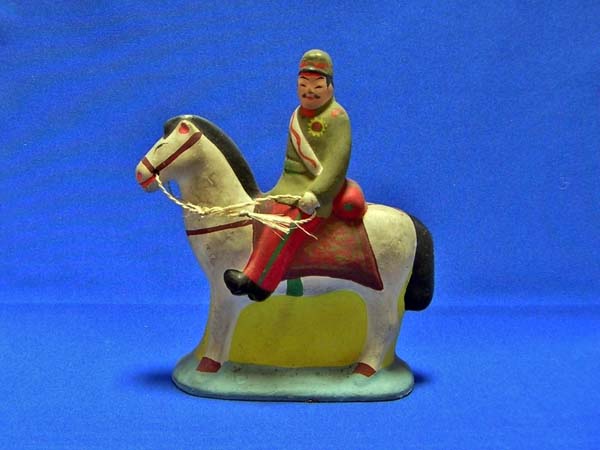

むかしから馬は“甲兵の本”といわれ、世界中で重要視されてきた。馬が歴史を作りかえた例は少なくない。たとえば、騎馬民族であるモンゴル帝国は世界の4分の1を征服したし、コロンブス後の南米大陸を席巻したのもスペインの騎馬戦士達であった。時代が下がって、先の大戦ではコサック兵や満州馬賊がアジア大陸を縦横無尽に駆け巡っている。日本では明治以降、全国に陸軍師団(当初は鎮台)が置かれ、軍隊の近代化が図られるなかで軍馬政策が押し進められた(3)。当時、人々は鎮台に駐屯する兵隊達を、親しみを込めて“鎮台さん”と呼んだ。馬上の兵隊を象った「馬乗り鎮台(馬乗り軍人)」が各地にあるのはその名残である(秋田06、新潟02、富山03)。写真は横手市の中山人形で高さ16.5cm。(H25.12.7)

【左図】串馬は竹串や木串の先に張子製の馬首を付けた玩具。大きなものでもせいぜい30 cmほどと、次の春駒よりだいぶ小ぶりである。左は三春張子(福島県)、右は金沢張子(石川県)で高さ22㎝。【右図】春駒とは元来、年の初めに一年の幸いを祈り、家々を巡って行われる伝統芸能の一つ。木で作った馬の首を跨ぐようにして舞う「男舞」と、馬の首を手に持って舞う「女舞」(福島05)があり、どちらもめでたい言葉を唱えながら踊る。江戸時代には広く行われていたが、現在では新潟県佐渡など、全国数か所に伝わるのみとなった(4)。玩具化した春駒では、子供が跨って遊べるように、竹筒の胴に車輪が付いている。左は大山(だいせん)の竹馬(倉吉市、馬首は木製)で長さ64cm。毎年4月24日の大山祭りに、本宮から子育ての縁起物として授与されてきた。同じ日に開かれる牛馬市に因んで作られたものという。右の2本は龍泉寺の春駒(名古屋市、馬首は張子製)。龍泉寺にはこのほかに小さな首馬もある(愛知03)。(H25.12.7)

松本市を中心とする中信地方では、七夕に家々の軒先に子供の着物を掛けた板製の人形(長野13)や紙製の雛人形(雛07)を飾る習俗がある。この迎え馬は紙雛の一変型と考えられ、やはり七夕に飾られている。角柱の頭部に墨で眉と目を描き、鼻と口は角柱の稜線上に刻みを入れて表現しているのが珍しい。笠をかぶり白馬に跨った姿は、田の神様が田畑の見回りをしているところともいわれる。東北地方では七夕に藁馬を飾る風習があるが(宮城18、福島29)、馬を神の乗り物とする点はどこも同じようだ。高さ22㎝。(H25.12.7)

【右上】鶴岡市(山形県)の藁馬で縄馬とも呼ばれる。当地には他に藁を使ったものとして“いずめこ人形”(山形20)がある。高さ11㎝。【右下】芦屋町(福岡県)では旧歴8月1日の八朔の日、初節句を迎える男児に親類縁者から藁製の八朔馬を贈る風習がある。馬には、子供の壮健や出世を願って英雄豪傑の名を記した旗指物が付けられる。高さ12㎝。【左上】金毘羅御神馬(しんめ)は麦藁製。金刀比羅宮(香川県琴平町)は、海上交通の守り神「こんぴらさん」として信仰を集めるお宮。厩には神を乗せるための神馬が2頭飼われているほか、境内には木馬や鋳造の馬も納められている。高さ12㎝。【左下】新潟県佐渡市羽茂のしめ張り馬。正月4日、災いの侵入を防ぐために、部落の入り口に注連縄(しめなわ)を張る「しめ張り」の行事に際し、注連縄に吊るす。馬に付いている足半(あしなか=わらじ)も、本来は注連縄に吊るすものである(5)。高さ10㎝。【中央】与一駒(香川県高松市)は麦藁で作られた開運のお守り。源平合戦の一つ、屋島の戦いで、那須与一が見事に扇の要を射抜いた話に由来する。高さ16㎝。(H25.12.7)

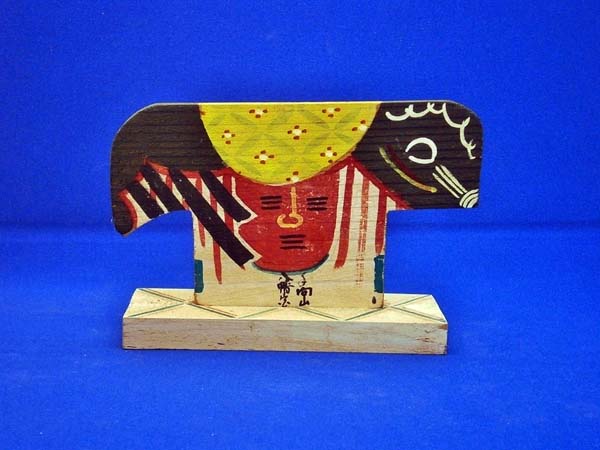

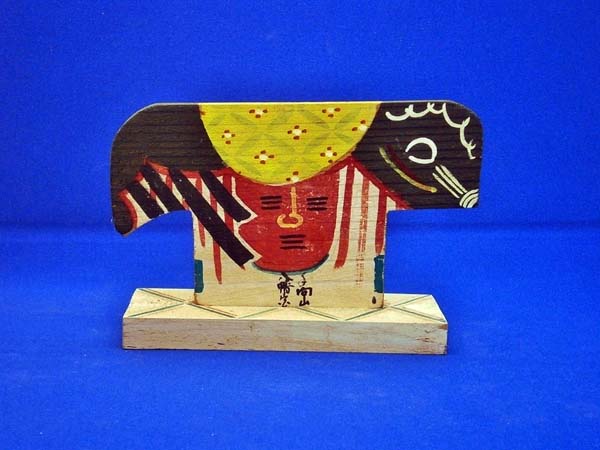

馬は農耕を助ける貴重な存在として、また神の乗りものとして神聖視され、民間信仰の対象となった。一方で、豊作祈願や罪穢れを祓い清める際には神への捧げものにもされた。手向山八幡宮には雨乞いの時に黒駒を献じたという記録も残る。当初は生きた馬が奉納されていたが、そのうちに土や石あるいは木で造った馬、さらには紙や板に馬を描いた文字通りの絵馬(岩手06、岐阜08)が本物の馬にとって代わるようになる。馬形の立体絵馬(立絵馬、板立馬)は絵馬の中でも古い型とされ、今では村松山虚空蔵尊(茨城04)と手向山八幡宮に残るのみとなった(6)。奉納される馬の変遷、つまり生馬から木馬を経て絵馬にいたる道筋を今に伝えるものとして貴重である。高さ11㎝。(H25.12.7)

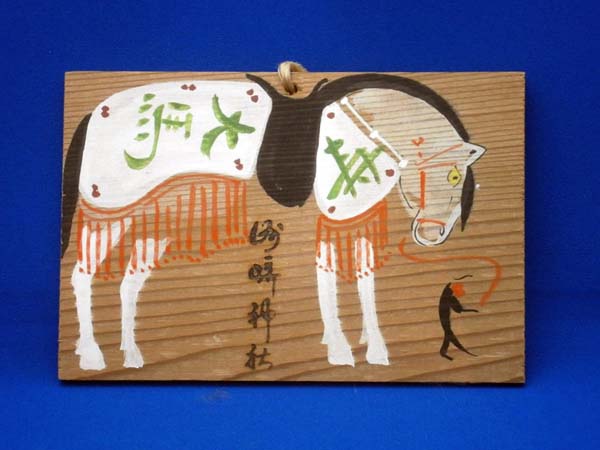

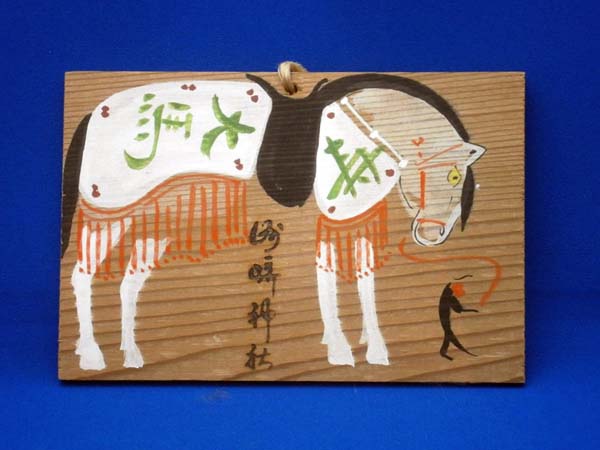

洲崎神社(名古屋市)の絵馬。馬の轡(くつわ)をとっているのは猿である。むかしから「猿は山父(やまちち)、馬は山子」といわれ、猿は馬の守り神とされた。「猿を厩(うまや)につないでおけば馬の病や疥癬避けになる」という話も各地に伝わる。たしかに猿の毛繕いを見ていると、馬の毛虱も取ってくれそうだ。後になると猿は厩の神として形式化され、木彫りの猿を厩に祀る風習に変化する。その一方で、猿の肝(きも)は馬の病気の特効薬として珍重されたとの記録も残っている(7)(8)。閑話休題。時代が下り、絵馬に込める願いが多様化するにつれて、絵馬にもさまざまな図柄が描かれるようになった(東京17、水族館09、表紙42)。“文字通りの絵馬”は、もはや少数派なのかもしれない。高さ10㎝。(H25.12.7)

中国山東省の縫い包みの馬。全身に美しい刺繍が施されている。中国でウマといえば、「人間万事塞翁が馬」の故事が思い浮かぶ。むかし、北境の要塞近くに住む翁の飼い馬が胡(えびす)に逃げ去った。そのうち、その馬が胡からたくさんの馬を連れ帰って来る。ところが、今度は翁の息子がその馬から落ちて大怪我をしてしまう。しかし、おかげで兵役を免れて命を全うした、という話。人生の幸不幸は予測できないという教訓である(1)。また、「天を行くは龍に如くはなく、地を行くは馬に如くはなし、馬は甲兵の本、国の大用なり」という格言は前に述べた(馬01)。高さ10㎝

ウマの家畜化は、人類の歴史の変遷と文化の進展に大きな影響を与えてきた。民族の移動、文化の交流に果たした役割は計り知れない。家畜としてのウマの用途は走力の利用から始まった。古代の遺物に描かれたウマは、戦士を二輪車に乗せて引き、時に背に騎士を乗せている。古代ローマの戦車は有名であり、その後も中世から近代へ戦争で活躍するのだが、次第に乗馬用のほか、重い荷物を背にしたり、引いたり、輸送用などに多く使われるようになった。もしウマが無ければ、世界史においてジンギスカンやマホメットの征服、十字軍の遠征、シルクロードの旅も不可能であっただろう(9)。高さ21㎝。(R7.12.18)

ヨーロッパの国々では多くの木工玩具が作られている。木馬も多種多様で、なかでもスウェーデンのダーラヘスト(ダーラナヘスト、“ダーラナ地方の馬“の意)は、幸せを運ぶ馬として有名である(写真左)。18世紀初頭、木こり達が余暇に木っ端を使って作り始めたという木彫りの馬で、最初は子供用のおもちゃであった。それが次第にダーラナ地方の民芸品として定着、1939年ニューヨーク万国博覧会に展示されたのを機に世界的に知られるようになった。ポーランドの木馬(右、高さ18㎝)ともども、彼の地に滞在した友人から頂いたものである。(R7.12.18)

馬は王侯貴族の気高い乗り物として、また誇り高い騎兵隊の軍馬として重用された。とくに優美な姿で走力に優れた馬は王侯貴族に愛され、身分や地位の象徴ともされたのである。今日でもこの傾向は残され、儀式や行進の先頭を切って、馬の蹄の音が高鳴るし、貴族的なスポーツとしての馬術が行われている。写真はインドの藩主マハラジャやナワーブらの王侯貴族が乗る盛装した馬。馬具にも立派な装飾が施されている。現代のインドでは、このような馬を実際に目にすることはほとんど無いそうである(10)。木製で高さ38㎝。(R7.12.18)

セルバンテスの風刺小説「ドン・キホーテ」は、ラマンチャに住むアロンソ・キハーノが騎士物語の読みすぎから騎士道熱が高じ、騎士ドン・キホーテと名乗って諸国へ武者修行に出かける物語である。騎士になり切った主人公が乗るのは、(たとえそれが痩せ馬であっても)馬でなければならない。いっぽう、ドン・キホーテに付き従う近所の百姓・サンチョ・パンサが乗るのは、従者に相応しいロバである。このように、ロバは馬より一段下等にみられたり、愚かものの代名詞にされたりして散々である。しかし、ロバは愚かものどころか、実は賢くて愛嬌のある動物なのである。写真は木製ワインボトルケースに刻まれたロシナンテにまたがるドン・キホーテ。因みに、ロシナンテとは“元は駄馬”の意味である。高さ49㎝。(R7.12.18)

ロバは馬に似ているが、耳がずっと大きいことから“兎馬”ともいう。丈夫で長生き、様々な仕事に役立つ有用な動物である。小型だが力が強く、石の多い山道などに適し、また粗食にも耐え、性質も温和なので、荷役や農耕、挽(ばん)用に適している。ロバは長寿の動物で、20-50年、なかには80年以上生きたという話もある。ロバの効用にもいろいろあり、ロバの骨でとったスープがサソリの毒に効くとか、百日咳の子供をロバにまたがらせると治るなどの迷信もあった。また、かつて古代エジプトやローマではロバの乳が肌を白くすると信じられていたので、クレオパトラやネロの妃・ポッペアはロバの乳の風呂に入っていたという。迷信は別にしても、実際ロバの乳は牛乳より糖分が多く、チーズ分が少ないため、栄養価は高いとされている。なお、ウマ×ロバ=ラバ。ラバはウマとロバの良い所取りで、家畜として有用ではあるが、一代限りで繁殖力がないそうだ(9)。高さ9㎝。(R7.12.18)

シマウマとウマの違いはもちろん“しま模様”だが、ほかにもシマウマでは鬣(たてがみ)が立っていること、耳がやや大きいことなどがあげられ、むしろウマよりロバに似ている。「シマウマのしまは黒か白か」もよく話題になるが、祖型のシマウマでは黒いしまの割合が少ないことから、基本的には白地に黒いしまということらしい。しま模様の効用については、外敵から身を隠す迷彩色の役割のほか、しま模様で仲間を識別しているというから、まるでバーコードのようだ。興味深いことに、シマウマが体のしま模様によって吸血バエからの攻撃を防いでいるとする説もある。これをヒントに、日本の研究者が牛に白黒の模様を描いてみたところ、アブやハエが寄り付かなくなることが実証された。この研究は、2025年のイグノーベル賞(ノーベル賞のパロディーで、人々を笑わせ考えさせる研究に与えられる賞)に選ばれている。左はケニアの木彫、右はメキシコの燭台(高さ11㎝)。(R7.12.18)

アメリカは歴史の浅い国なので、固有の民俗玩具と言えるものは少ない。しかし、身の回りを題材にした素朴な手工芸品はアメリカンフォークアートと呼ばれ、各地で盛んに作られている。これはナバホ族の作者によるナバホアートで、題名は「ロデオマシン」。マシンに乗るにも先ずはカタチからと、カウボーイの衣装に身を包んで成りきっているのがほほえましい。1回25セントのコイン投入口もみえる。ロデオとは19世紀初めごろからアメリカで使われるようになった言葉で、馴らされていない荒馬を乗りこなしたり、暴れまわる牛を押さえつけたりする一種の見世物をいう。高さ21㎝。(R7.12.18)

|