| 雛人形 特集 |

|

|

雛まつりが現在の形態になったのは江戸時代といわれる。しかし豪華な衣装を纏った雛人形は高価でもあり、都会の裕福な町人層で飾られるに過ぎなかった。これに対し地方では土人形(土雛)をはじめとして、反古紙が豊富に手に入る城下町では張子製、建具職人の町では鋸屑に糊を混ぜた練り物製というように、その土地の材料を使って作られる素朴な「郷土雛」が飾られていた。前列左は三春(福島県)で作られる張子の起き上がり雛。三春は梅、桃、桜が一斉に花開くことに名が由来する美しい城下町である。前列右は漆塗りの大内人形(山口市)。伝統の大内塗りは、木地師が削った丸い白木の人形に塗り師が漆を何度も塗り重ねて作られる。後列左は薩摩糸雛(鹿児島市)。半割の竹を芯棒にした紙の立ち雛。竹の尖端に付けた麻糸を後ろへ垂らして髪に見立てている。衣装の絵柄は義経千本桜の静御前と狐忠信で木版刷り。後列右は土人形の立ち雛(岡山県津山市)。この地方では男子誕生の祝いに泥天神(練り天神)を、女子誕生の祝いに立ち雛を贈る慣わしがあった。また、雛まつりにも女児は内裏雛を、男児は泥天神を飾って共に祝うという。薩摩糸雛の高さ16cm。(H16.2.13)

今回の紹介は全て土人形。前列左は倉敷の土雛(岡山県)で、仁徳天皇と吉備の国黒崎の里に住む黒姫という美しい娘の悲恋に因んだもの。その右は堺の裸雛(大阪府)で、住吉大社で売られる夫婦和合の縁起物。男雛は素っ裸で笏を、女雛は扇を手にしている。住吉大社には他にも性に関した縁起物が多く、睦み犬と呼ばれる交尾をした犬の人形は夫婦和合、安産、腰痛や疝気のまじないとされている。後列左は下総の立ち雛(千葉県柏)。この作者には張子の雛人形もあるが、いずれも童顔で可愛らしい。右は戦後始められた北條雛(鳥取県)で手捻りの面白さがある。北條雛の高さ8cm。(H16.2.14)

堤人形の内裏雛。土人形を作る家を各地で「ひなや」(仙台では「おひなっこや」)と呼んだことからも分かるように、庶民にとっての雛人形はほとんどが土製であった。写真はわが家の娘の初節句に贈られたもの。高さ20cm。(H16.2.15)

今宿土人形の内裏雛(高さ24cm)。内裏雛の飾り方(男雛が左か、女雛が左か)には諸説あり、しばしば論争となる。斎藤良輔著「ひな人形」(1)によれば、それぞれに確かな拠り所があって、どちらも正しいのだという。古来、わが国のしきたりは中国に倣う事がもっぱらであるが、そもそも中国でも左右の優位性が時代によって変化したからである。しかし、室町時代あたりから男雛が左(向かって右)に定まり、これが大正時代まで続いた。ところが、昭和天皇の即位大礼(昭和3年)の御座の左右に倣ってその位置が逆転してから、その方式が今に続いているといわれる。また、地域的にみると関西では男雛を左(向かって右)に、関東では右(向かって左)に飾る場合が多いが、雛人形の大きな市場となったデパート筋が東京方式を採用したことも、現在の大勢を決した理由らしい。ちなみに、この写真は関西式である。(H16.2.15)

三春張子の次郎左衛門雛(高さ8cm)。次郎左衛門とは創始者である京都の人形師。もともと平安朝の典雅な顔立ちが特徴の雛人形であったが、江戸時代半ばを過ぎると写実的な顔立ちの江戸雛(古今雛など)に押され、次第に流行遅れになっていった。それが転じて、あまり高級でない雛人形の代名詞になったらしい。この人形の作者に聞いた話でも、「お雛様にはいろいろ格があって、ふつうの雛人形ならば笏や扇を持たせるところだが、ジロザエモンは格下だから手ぶらのまま」だとか。そういえばこのお雛様、手持ち無沙汰でどこか締まらぬ様子である。(H16.2.15)

左は伏見人形(京都府)の立雛。伏見人形の由来書には垂仁帝の御世、野見宿禰の後裔である土師氏が伏見深草に住み着いて土器、土偶を作ったのが始まりとあり、全国各地にある土人形の祖といわれる。伏見稲荷参道の神具店で神棚や飾り鳥居、稲荷像などと並べて売られている光景は郷土玩具の原点を見る思いがする。右は木製の立雛(鳥取市)。新しいものだが、均整のとれた造形で彩色も美しい。奥は鶴岡(山形県)の立雛で、建前雛と呼ばれる。頭は土、衣装は紙と布で作ってあり、新築の家の棟飾りに用いられる。また、千代雛様とも呼ばれて雛祭にも飾られる。建前雛の高さ26cm。(H16.2.29)

手前は鳥取の流し雛。男雛女雛が10対竹に挟まれている。雛祭に飾ったあとで菱餅、雛あられ、桃の小枝と一緒に桟俵(さんだわら)に乗せて川へ流す。雛流しは一家の災いを祓う儀式で、雛は形代(身代わり)なのだ。左は青島神社(宮崎市)から授与される紙雛(神雛)。安産、縁結びのお守りとされ、訪れる新婚カップルにも人気がある。右は押絵雛で、鶴岡市(山形県)で手に入れた。我が子の安泰を祈って市内の主婦が作ったものである。鶴岡ではもともと士族の奥方や娘達の手すさびから押絵が発達したようだ。押絵は人形を厚紙で型採り、これに裂(きれ)を張り、その間に綿を入れて半立体化する技法。今でも羽子板作りに用いられている。昔の押絵雛は豪華で美術品の域に達したものが多く、題材もいわゆる雛人形に限らず歌舞伎狂言、風俗もの、天神など多彩であった。節句には竹串によって台座の上に立たせて飾られた。押絵雛の高さ16cm (H16. 2.29)

実はお雛様を飾るのは桃の節句ばかりではない。七夕(7月7日)、重陽(9月9日)の節句や八朔(8月1日)にも雛人形を飾って豊作や豊漁を祈る風習が各地に残っている。重陽の節句に飾る雛人形を「後の雛」とか「菊雛」というが、日本語の美しさを改めて感じさせる呼び名だ。ここに紹介したのは松本(長野県)の七夕雛(高さ40cm)。顔は木製、衣装は千代紙で作られた紙雛の一種である。また、松本には立派な押絵雛の伝統も生きている。(H16.3.2)

雛段を数枚の紙に多色刷りして掛け軸に仕立ててある。写真は雛人形の代表的産地、岩槻で新しく作られたもの。上段より内裏雛、三人官女、五人囃子、桜と橘を背にした左大臣・右大臣と三人仕丁(上戸)。5段目には高砂(翁と媼)や浦島太郎と乙姫など目出度絵が配され、最下段には菱餅などの供物が描かれている。因みに、菱餅は端午の節句に食べる粽(ちまき)と同様に心臓をかたどったものとの俗説がある。雛段掛け軸は大量生産されるために安価で、段飾りのように場所を取ることもないので、昭和に入り庶民の間に広まった。丈180㎝。(H24.3.10)

極彩色に絵付されたお雛様(高さ14㎝)。丸々としたお顔が実に健康そうである。小幡人形のふるさとは琵琶湖東岸に位置する五個荘町で、中山道と御代参街道の分岐点という交通の要衝に在るが、小幡人形を創始したのはこの街道筋を仕事場としていた京通いの飛脚と伝えられている。道中に出くわす追剥(おいはぎ)の恐ろしさから転職を考え、伏見人形(京都府)の製法を身に付けて享保年間に当地で人形を創り始めたのだという(2)。お手本とした伏見人形(両者には共通の型が多い)の洗練された趣とは異なり、鄙びた雰囲気が何とも魅力的である。小幡人形の干支もご覧ください(牛01、虎11、兎03、辰03)。(H24.3.10)

昭和30年代に廃絶した花巻人形を苦労の末に復活したのがこの内裏雛の作者・平賀章一氏であった。しかし、氏もその後10年ほどして亡くなる(岩手県05)。再び廃絶が危ぶまれたが、今ではご家族が立派に後を継いで制作されているのは嬉しい限りである。男雛(高さ14㎝)の頭部は差し込み。(H24.3.13)

鳥取市の雛祭りといえば流し雛(雛人形07)が有名だが、忘れてならないのは田舎雛である。髪と顔は布で、袖の跳ね上がった衣装は金襴(きんらん)の紙でできており、男雛には烏帽子に笏を、女雛には冠に扇を持たせて箱に座らせた姿には、田舎雛の名前とは裏腹に近代的な構図の美しさがある。江戸時代中期から作られ始め、高級な雛人形とは違って子供たちが自由に飾って楽しんだものという(3)。高さ13㎝。(H24.3.13)

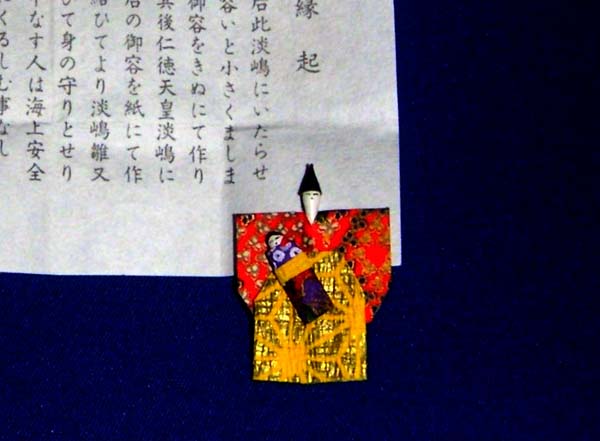

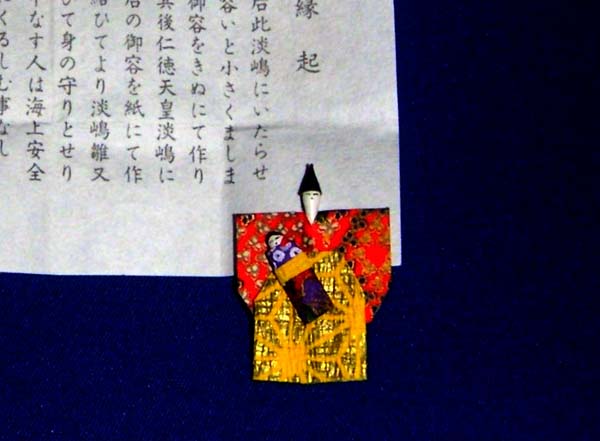

和歌山市加太(かだ)の淡嶋神社にも流し雛の神事がある。ふだん境内は県内外から奉納される古い雛人形や壊れた人形などで埋め尽くされているが、3月3日になると人形はお祓いを受けたのち二隻の小船に満載されて、千羽鶴を撒いて作られた海の道を神の国へと流されて行く。また、お守として極小の紙雛も授与されている。その縁起には「御守雛は神功皇后この淡嶋にいたらせ給い、少彦名命(すくなびこなのみこと)御容(お姿)いと(とても)小さくましましければ、小さき御容を絹(きぬ)にて作り神殿に納め給い、その後仁徳天皇(神功皇后の孫)淡嶋に遊狩し給いて皇后の御容を紙にて作りこの社頭に納め給いてより、淡嶋雛または小米雛とも云いて身の守りとせり、この守護を常に懐中なす人は海上安全、腰より下の病(婦人病)に苦しむことなし」とある。男雛の高さ3㎝。(H24.3.13)

下総人形(柏市)の“立ち雛“(雛人形02)の姉妹品で、こちらは“田舎雛”と呼ばれている。姿かたちを比べると納得。高さ5㎝。(H24.3.13)

雛人形07で紹介した青島神社(宮崎市)の紙雛(神雛)をさらに小さくして奉書紙に包んである。男雛は下膨れの顔に金鳥帽子、女雛は瓜実顔に振り分け髪で、祭神・彦火々出見命(ひこほほでみのみこと:神話「海彦山彦」の山彦)と御后の豊玉姫命(とよたまひめのみこと)のお顔を表しているという。小さいながらも一体一体手書きで、みな表情が違う。男雛の高さ5㎝。(H24.3.18)

京都東山の清水寺付近には清水道、二年坂、三年坂といった細い坂があり、両脇には土産物、人形、陶芸、骨董などを扱う店が軒を連ねている。そこを丹念に見て歩くと思いがけず面白いものに出会えて楽しい。なつめ雛はなつめ(抹茶を入れる蓋物)を模した三段の容器に小さな内裏雛と菱餅、三人官女、橘と桜が納められている。焼き物の立ち雛は産地が分からないが、彩色とすっきりした姿形が気に入っている。立ち雛の高さ6㎝。(H24.3.18)

東北各地にある伝統こけしの産地で最近よく見かけるのが雛こけしである。中には、雛人形ばかりでなく、お道具やお供物もすべて挽き物で拵えた豪華な段飾りもある。写真は白石市産の内裏雛。雛こけしにも各系統の特徴を生かした形体や絵付を期待したいが、本品ではあまり伝統の味が感じられないのは残念である。高さ19㎝。(H24.3.18)

なぜ、雛人形は雛祭りが済んだらすぐ片付けるのだろうか(表紙34)。もともと、雛人形は娘の代わりに災いを一身に引き受ける「人形(ひとがた)」・「形代(かたしろ)」だから、川や海へ流したり燃やしたりして捨て去るべきものである。現在でも鳥取(雛07)や粉河(和歌山03)などに残る「流し雛」の習俗は、雛人形本来の姿をよく表している。しかし、古くは紙や土で簡素に作られていた雛人形も、江戸期以降は次第に豪華で高価なものになったため、毎年人形を破棄するわけにもいかなくなった。そこで、さっさと仕舞うようになったのである。災いを託された人形を何時までも家に飾っておけば娘に累が及ぶ。それが婚期を逃すことなのだろう。佐土原(さどわら)人形の創始は安政年間と古く、伏見人形と類似の型も多いが、この雛人形は新作ものである。高さ9㎝。(H26.3.8)

雛の語源については諸説ある。一説では、“ひいな”は元来ヒイヒイ鳴く鳥、つまり雛鳥をさす古語であったが、次第に小さくて可愛らしいもの全般を指すようになったという。災いを祓う人形(ひとがた)も小さく可愛いものなので“ひ(い)な”と呼ばれるようになったのだろう。一方で、平安時代には「ひいなあそび」という少女たちのお人形遊びがあったことも源氏物語などには記されている。この遊びの“ひいな”と“ひとがた”とが、永い年月のあいだに重ねあわされ、今の雛人形の源流になったと考えられる(4)。写真は秋田県横手市の中山人形。もともと錦絵や歌舞伎絵などを参考にして趣味で土人形を作り、雛の節句に親しい人々に贈ったのが始まりといわれている。高さ10㎝。(H26.3.8)

もともとは平安貴族の家庭で行われていた「ひいなあそび」だが、江戸時代には「雛祭り」として武家や商家にも溶け込んでいく。なかでも江戸や大阪、京などの大都会では、人々が雛人形や雛道具の贅を競うようになったので、幕府はしばしば贅沢を戒めるお触れを出している。一方、雛祭りは地方にも波及したが、都会の富裕層とは違い、地方の庶民には豪華な雛人形など手が届かない。そこで、地方色豊かな雛人形が各地で作られるようになった。これらは京雛や江戸雛に対して郷土雛とも呼ばれる。今まで小欄で紹介した雛人形はすべて郷土雛である。材料は専ら土や張子、練り物だが、なかには鹿児島の薩摩糸雛(雛01)、金沢の水引雛、伊賀の組紐雛などユニークなものもある。写真は最近考案された高山の木版手染縫い包み(岐阜09)による内裏雛。高さ9㎝。(H26.3.12)

雛人形の主流が立ち雛から坐り雛に変わったのは江戸時代といわれる。それ以来、雛飾りは次第に豪華になって、雛段も七段、八段とどんどん大きくなっていった。しかし、雛祭りが一般家庭に普及した昔といっても、広い家ばかりではなかろうから、雛段の飾り場所には苦労したらしい。「うら店(だな)や箪笥の上の雛まつり」という天明期(1780年頃)の句にはその辺の事情がよく覗われる(5)。現代では住宅がますます狭くなっているので、雛飾りも小さいものが重宝される。内裏雛だけガラスケースに納めた雛飾りがよく売れるのも肯ける。というわけで、今回は小さな雛人形のご紹介である。これなら場所を取らずにどこにでも飾れるだろう。なつめ雛(雛16)や豆人形(京都22、23)と同じく、どちらも京都は清水の産。小さな雛人形といえば、高さ18㎝の五段飾り、堤の雲井雛(表紙34)もご覧ください。立ち雛の高さ2.5㎝。(H26.3.25)

北条土人形は、作者の名前をとって“れんぺい人形”とも呼ばれる創作人形である。民話や干支を題材にした人形の種類は二百を超す。その自由奔放な作風には根強い人気があったが、一昨年作者が96歳で亡くなり廃絶した。もう一種類の廉兵衛雛は雛02を参照。高さ8㎝。(H26.3.25)

紀州藩は徳川御三家の一つとして栄え、また代々の藩主は芸術、文化の振興にも理解があったので、雛祭りなど様々な行事が盛んに行われた。紀州雛は、紀州の殿様を象って観光土産として昭和12年に創作されたもの。会津(福島県)、越前(福井県)、山中(石川県)と並び、四大漆器の一つに数えられる紀州漆器(黒江塗)の技術を活かした蒔絵風の美しい雛人形である。材料のヒノキをロクロ挽きし、漆を塗り、朱や金などで描彩する。漆塗りの雛としてはほかに山口県の大内人形(雛01)などがある。高さ7.5㎝。(H27.3.8)

紙で作る「紙雛」は元来が形代(身代わり)から派生したもので、紙雛は人々の災いをその身に集めて川や海へ流される。立ち雛は紙雛の系譜に連なるもので、座り雛より雛の原形に近いといえる。豊後雛(右)は臼杵藩内で天保の頃から作られてきた紙製の立ち雛。現在では雛祭りの期間中、市民らが思い思いの紙雛を作って市内各所に飾る。左は長濱神社(大分市)の雛絵馬。同社は粟島様とも呼ばれ、描かれている立ち雛は祭神である神功皇后と少彦名命(すくなひこなのみこと)のお姿とされる。粟(淡)島様に紙雛を奉納し厄病を払い流す風習は、和歌山県の淡島神社(雛13、和歌山03)や宮崎県の青嶋神社(雛07、雛15)など各地にあるが、長濱神社ではこれが絵馬の形式になったものといえる(6)。また一説では、本朝医道の祖である大国主命と少彦名命の二神とも云われ、紙で二つの神像を作り、これを一神の御名をもって彦名形と名付けて病気災難除けにしたものが、後に略されて“ヒナ形”と呼ばれるようになったとも云う。多くの婦人病に御利益があるとされ、婦人が奉納する。絵馬が縦長というのも珍しい。雛絵馬の高さ18㎝。(H27.3.8)

土人形の祖である伏見人形には立ち雛(雛06)のほか、座り雛(内裏雛)、随身、官女、仕丁など付随する人形も一通り揃っている。往時は節句用として播州をはじめ地方へ盛んに送られた。内裏雛には写真のように台が土製で別になっているものと木製のものとがある。「伏見人形、つら(面)ばかり」といわれるように、人形の背面は通常彩色されないが、この雛人形は両面塗りされている。男雛も女雛もなかなか庶民的な顔立ちのお雛様である。男雛の高さ19㎝。(H27.3.8)

雛人形を土鈴に仕立てたものは、雛人形それ自体完成された美しさを備えているので、それを写した土鈴も美しい。写真は京都東山にある文の助茶屋(甘酒で有名)から頒布されたもの。平安神宮より授与される“桜橘縁喜鈴”を本にした美しい土鈴である(7)。京人形の華麗かつ繊細な筆さばきが土鈴作りにも生きている。高さ5㎝。(H27.3.8)

浜田市の長浜人形は、中国地方各地に見られる生土のままの人形(岡山18)とは違い、素焼きしてから描彩する一般的な方法で作られる。この内裏雛は、表面に複雑な模様が浮立たせてあるなど、製法、彩色とも手の込んだもので、土雛にもかかわらず古典的な衣裳雛を思わせる出来栄えである。高さ13㎝。(H27.3.8)

仙台市街の北端、奥州街道沿いにある堤町で焼かれる土人形。元来、堤町は御城下の北口を警護する足軽町であったが、足軽の微禄では生活も苦しいので、付近の杉山台で良質の陶土が得られることもあって、焼き物作りを副業にして生計を保っていた。それが土人形作りに発展したものである(8)。京都の伏見人形、長崎の古賀人形とともに三大土人形に数えられ、往時は18軒もの人形師が軒を並べたそうだが、今では2軒のみが伝統を守っている。写真の内裏雛は、すでに紹介した作品(雛03)と作者が異なるので、また違ったおもむきである。もっとも、両家にはまだ多くの型があって、現行の作品だけで計6種類の内裏雛が確認できる。高さ11㎝。(H27.3.8)

雛の原型である紙製の形代(かたしろ)や人形(ひとがた)は、寝せるか立たせるかして飾るものだったので、それから発展してできた紙雛も立たせて飾った。そこで、紙雛は立ち雛とも呼ばれる。立ち雛は座り雛より神性を残した古い形の雛人形なのである(雛24)。座り雛がいつごろ出現したかは判然としない。雛の制作技法が進み、精緻で華美な衣装も出現するようになると、その効果を十分発揮するには座り雛のほうがふさわしかったのだろう。座り雛は装束雛とも呼ばれるようになる(1)。さて、吉野雛は室町時代末期が発祥と伝えられる立ち雛。写真は土製の吉野雛で、京都は清水で作られる。桜の名所である吉野に因み、衣装には桜花が大胆にデザインされている(高さ8.5㎝)。ほかに木彫彩色の吉野雛も地元で作られている。(H30.3.4)

江戸時代、世の中が落ち着きを取り戻すにつれて雛人形も座り雛(衣装雛)が主流となる。初期には簡素な装いの寛政雛が、中期から後期にかけては丸顔で引目鉤鼻(かぎばな)が特徴の次郎左衛門雛や豪華な衣装を着けた大型の享保雛、写実的で精巧な顔立ちの古今雛などが相次いで世に出る(1)。三春の田舎雛は享保雛を手本にしたといわれ、大きなものは高さ30㎝以上にもなる。作者の話では、同じ三春張子でも次郎左衛門雛(雛05)は手ぶらで無冠だが、田舎雛は杓を手にして玉冠を被っているぶん高級なのだとか。高さ15㎝。(H30.3.4)

愛知県の最西部、起(おこし:旧尾西市)で作られる土人形。木曽川を挟み起の対岸にある美江寺の蚕鈴(岐阜01)もここで生産されていた。靑、緑、赤など原色に金銀も加わる派手な色使いと大きな目が起人形の特徴で、ほかと見間違うことはない。高さ24㎝。(H30.3.4)

雛段飾りは、江戸中期以後に様式が整えられた(1)。すなわち、最上段が内裏雛、二段目が三人官女、三段目が五人囃子、四段目が随身(左大臣・右大臣)、そして五段目が三人衛士(仕丁、あるいは上戸)である。もっとも、随身と衛士を一緒に飾って四段にするなど、多少のバリエーションはある(表紙34、雛09)。このなかでは五人囃子が一番新しく、初めは江戸で作られ、遅れて関西でも行われるようになった。姿もほかの人形が平安朝の風俗なのに対し、室町以降に発祥した能楽の囃子方である(9)。したがって、能舞台と同じように、向かって右から謡、横笛、小鼓、大鼓、太鼓と、左に行くほど音が大きくなる順に飾るのである(4)。内裏雛の左右については前に述べた(雛04)。これら“決まり物”以外に、数々の調度類(雛道具)、左近の桜や右近の橘、雪洞(ぼんぼり)なども飾る。今では、家庭に雛段飾りを飾るスペースなどなかなかあるまい。我が家も然りで、この写真も箪笥や小引き出しなどを利用ながら苦労して撮った。青森06でも触れたが、紫、緑、黄、赤など原色を多用する下川原人形の特徴から、一揃い15体が集合するとイササカくどい感じがする。しかし、いかにも鄙びた土雛の雰囲気は捨て難い。男雛の高さ12㎝。(R5.2.26)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |