| 愛知県の玩具 |

|

|

“尾張名古屋は城で持つ”と伊勢音頭にも唄われる名古屋城は、徳川御三家・尾張藩の居城として幕末に及んだ名城である。徳川家の威厳を示すために、大天守には金の鯱(しゃち)一対が据えられたので、金鯱(きんこ)城とも呼ばれる。創建当初の金鯱には純金200㎏以上が使われた。後世、これを盗もうとする者がたびたび出ては捕まっている。鯱は、“頭は虎のようで、背の皮にはハリネズミのような棘がある”という南海に棲む想像上の動物(1)。“風は虎に従う”という故事から、虎の威を借り、風を鎮める火伏せの意味があったといわれる。その願いもむなしく、天守閣は昭和20年の戦災で焼失してしまったが、金の鯱とともに昭和34年に再建された。初代の金鯱には及ばないものの、その復元には74㎏もの純金を費やしたという。写真はむかし名古屋城やテレビ塔見物の記念に買った土産物。鯱の土笛もあったが、先の大震災で壊れてしまった。右は陶製の貯金箱で高さ11㎝。(H25.1.16)

名古屋は東京、大阪と並び三大都市に数えられる大都会である。名古屋生まれの友人は「東洋一広い地下街、東洋一広い道路、東洋一多いパチンコ店」をいつも自慢していた。その真偽はともかく、近代的な名古屋はまた歴史と文化に恵まれた街でもある。城下町の要所には由緒ある神社仏閣が配置されているほか、街のいたる処で小さいながらも確り自己主張しているお宮やお寺に出会う。その一つ、大須観音の門前町にある天寧寺は織田信長の守り本尊と伝える三宝荒神を祭っている。昔から土人形の鶏を奉納し、子供の夜泣き封じを祈る習わしがある(鶏01)。男子ならば雄を、女子ならば雌を献じ、平癒すると一対として納める(2)。最近は納鶏も一刀彫の木鶏になった(雄の高さ9㎝)。(H25.1.16)

名古屋城の四方には尾張四観音と呼ばれる古刹、龍泉寺、笠寺(笠覆寺)、甚目寺、観音寺(荒子観音)が置かれ、城を守護していた。毎年節分には、その歳の恵方(徳神のいる方角)に在る観音にお参りする習わしがあり、参拝客で大いに賑わう。各寺院の境内では、観音菩薩に因む郷土玩具が売り出される。例えば、龍泉寺、笠寺、観音寺では馬頭観音(観音の変化身の一つ)にあやかった馬玩具、甚目寺では観音像が描かれた振り太鼓、という具合である。龍泉寺の首馬は紅白一対の張子で、串竹に笛を細工したもの。このほか、車と手綱が付いていて、子供が跨って遊べる大型の竹馬(春駒)もある。一方、観音寺にも首馬があったと聞くが、早くに廃絶。笠寺にも首馬や豊作祈願・厄除けの藁馬があったが、これも平成に入ると廃絶した。甚目寺の振り太鼓は中に豆が入っていて、振るとガラガラ音がするので、「甚目寺のガラガラ」とも呼ばれる。以前の太鼓には木版の大黒像が押されていて、柄も今より太くて短かったようだ(2)。首馬の高さ20㎝。(H25.2.2)

七所社で古くより行われている豊作祈願の農業祭が“きねこさ祭”。祭では、12人の若者達が役者に扮し、庄内川で禊(みそぎ)をした後、社殿で獅子舞いや鷹狩りを演ずる。祭の見どころは彼らの所作であり、その所作に使われる祭器が“きね”(月の兎が持つような立杵)と“こさ”(杵からこそげ取った餅)、それに“種壺”である。神社では、このうち“きね”と“こさ”を練り物で玩具化し、笹竹に吊るして授与している。子供の健やかな成長を祈願するお守りで、幼児の就寝する枕元のなげしに飾ると夜泣きしないと云う。杵の高さ7㎝。(H25.2.2)

東照宮は神君・徳川家康公を祀る神社で、江戸時代には各地に建立された。その総本社は日光東照宮。ここ名古屋の東照宮も徳川家のルーツだけに、創建当時は絢爛豪華な造りであったというが、戦災で焼失。現在の本殿は、戦後になって別の霊廟を移築したものである。日光のような派手さもなく、街角に溶け込んだ佇まいは、つい見過してしまいそうだ。しかし、戦前の東照宮祭では多くの山車も繰り出し、名古屋最大の祭であったという。写真のからくり玩具は、祭で曳かれる山車人形を模して作られたもの。お馴染み、“京の五条の橋の上”の立ち回りである。弁慶は鎧を着て七つ道具を背負い、手に薙刀(なぎなた)を持ち、下方の横木を動かすと薙刀を上げたり降ろしたりする。一方の牛若は足下の弓を横に動かすとクルクル回って体をかわす。同じ作者のからくり人形には、ほかにも回り鼠(鼠04)や餅つき兎(兎04)などがある。牛若の高さ29㎝。(H25.2.2)

色彩も美しく、澄んで軽やかな音のする土鈴である。昔から初夢は「一富士、二鷹、三茄子(なすび)」が吉兆といわれる。理由ははっきりしないが、一説では全て家康公にゆかりの深い駿河の名物で、“高い”ものの代表だからという。実際、家康の好物である駿河産の初茄子は、当時たいへん高価だったらしい。また一説では、「富士は日本一、鷹はそのまた上を飛ぶ鳥で出世の象徴、茄子は事を成すにかけたから」ともいう(3)。ところで、富士や鷹はともかく、茄子の夢を見ることなど有るのだろうか。もっとも、嫌いな野菜の夢にうなされる子供は居そうだが...。富士の高さ6㎝。(H25.2.2)

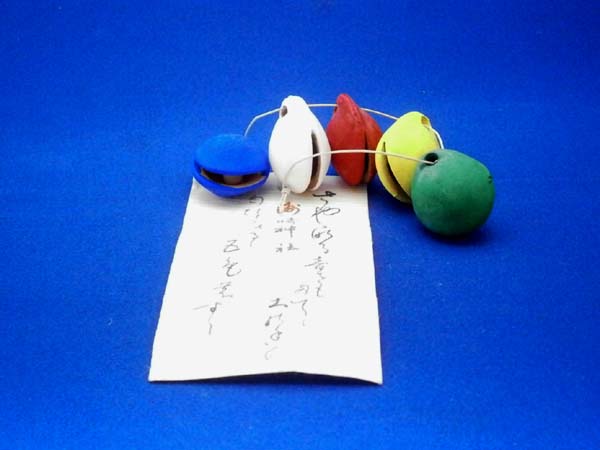

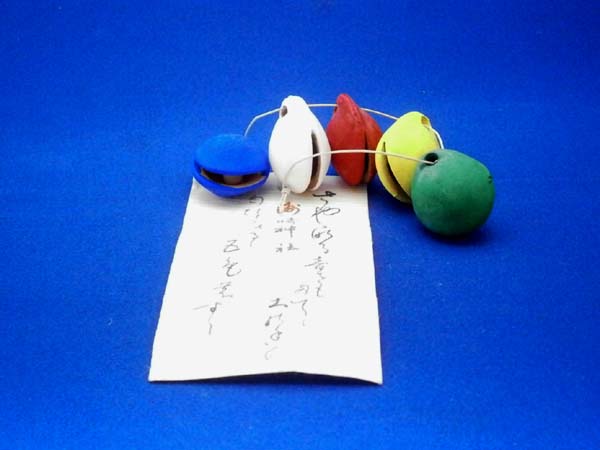

ご神木である銀杏の実を象った素焼きの鈴に、赤、黄、青、緑、白(以前は紫)の色を着け、紙縒り(こより)に通して一連にした美しいもの。「お鈴守りを拝領して神仏の加護を受けるという信仰」は江戸初期に発祥し、「熱病の子どもの枕元におけば病苦が除かれるという名古屋洲崎の五色鈴に始まる」とされる。その結果、「土鈴の音や土鈴そのものに神秘の霊力を感じていた、それ以前の土鈴信仰」とは庶民の習俗が一変したといわれている(4)。洲崎神社の五色鈴は形や色彩ばかりでなく音色も美しく、全国の優れた郷土玩具や土鈴を選ぶ数々の番付でも常に上位にランクされる佳品である。その五色鈴も、以前は名古屋市内で作られていたが、現在は三重県四日市産という。短冊には「さやかなる音をも立てて土の香も匂いこぼるる五色のすず」という和歌が書かれている。洲崎神社ではこのほかに、猿が馬の手綱を取っている手描きの「馬曳き絵馬」が有名である。鈴の直径2.5㎝。(H25.2.2)

熱田神宮は今年で創建1900年を迎える歴史ある神社。皇位をあらわす三種の神器の一つ、草薙剣(天叢雲剣)を祀ることから、伊勢神宮に次ぐ崇敬を得ている。もっとも、剣自体は壇ノ浦の戦いで遺失したとも、熱田神宮に保管されたままとも云われていて、定かではない。熱田神宮で行われる年間約60の祭典のうち、6月5日の例祭は熱田祭(尚武祭)と呼ばれ、天皇の勅使も参向する最も重要で荘厳なものである。熱田神宮には数々の土鈴があるが、ここでは代表的なものをあげた。虫封じ鈴(前)は素焼きで無彩色の素朴なもの。犬鈴(後左)は全体が、巻藁鈴(後右)では一部が金で彩色されている。なお、巻藁(まきわら)とは熱田祭に飾られる献燈で、特徴のある美しい形をしている。ほかに神鈴や十二支土鈴などもあるが、今では四日市の土鈴作家の手になると聞く。犬鈴の高さ6㎝。(H25.2.11)

神社の縁起には、「文亀年間(1500年頃)、七つの尾をもった霊亀が菅原道真公の木像を背負って当社まで運んできた・・・以来、七尾の亀を彫り、それを台座にして(天神の)木像を乗せて御祭神としてお祀りしている」とある。尊像を模した天神鈴は、戦前もわずかに作られたようだが、本格的に作られるようになったのは昭和62年(1987年)からで、その後も何度か型や色は変更されている。ところで、七尾神社でも各地の天神社と同様、かつては正月のウソ替え神事を行っていた。当社の木ウソは八角柱のずんぐりした形で、絵柄も美しく丁寧に描かれている(表紙03)。木ウソが包まれた和紙には由来などが記されているようだが、残念ながら達筆過ぎて、私には読めない。赤天神鈴の高さ7㎝。(H25.2.11)

だるまは戦前まで名古屋を境に、東は目無しだるま、西は鉢巻だるまと二分されていたので、名古屋ではその両方が作られていたという(2)。また、その中間の“鉢巻を締めない目の入っただるま”もあった。では、現在のだるまの境界はどの辺にあるのか。名古屋よりさらに東の三河地方をみると、豊橋では目無しだるま(愛知12)だが、すぐ隣の豊川では鉢巻だるま(愛知18)もあれば目無しだるまもあるという具合に、まだあいまいである。しかし、浜松以東ではほぼ例外なく関東系の目無しだるま(静岡21)となるので、浜名湖辺りが境目だろう。名古屋だるまは振るとカラカラと音がする。右端のだるまの高さ10cm。(H25.2.25)

愛知県東部は東三河と呼ばれる地域で、その中心が県内第二の都市・豊橋市。江戸時代は東海道五十三次の宿場町、吉田として賑わった町である。東三河は地理的にみて、尾張(名古屋地方)よりも遠江(静岡県浜松市)や南信(長野県飯田市)との結びつきが強い地域である。赤天神は、江戸時代(文化文政の頃)に当地に来た京の旅役者が、鳩笛とともに製作して売り出した土人形が起源とされる。昔からこの地方では、菅原道真公にあやかって男の子が文筆に秀でることを願い、雛祭りにも雛段の一隅に天神を飾る風習があった。これは豊川稲荷門前の土産物店で入手したものだが、元来は市内白山神社の中にある吉田天神社の初天神に売り出される。以前は赤天神と黒天神の二種類あったが、黒天神は売れ行きが悪くて姿を消したという。高さ10㎝。(H25.2.25)

赤天神の作者が手掛ける目無しだるま。豊川稲荷門前で売られている目無しだるまの多くは、この豊橋製か豊川製のいずれかである。大型のだるまでは頭部に宝珠らしき模様も描かれている。一方の獅子頭は、今川義元が武運を祈って奉納したと云う獅子頭をモデルに作られた土人形で、江戸末期の創始という。獅子頭はギョロ目で獅子鼻、髪を振り乱し、大きな口を開けた魁偉な容貌が一般的であるが、豊橋の獅子頭は丸みを帯びて、のどかな表情をしている。土鈴だが鈴口がないので、振ってみても鈍い音がする。だるまの高さ12㎝。(H25.2.25)

安久美神戸(あくみかんべ)神明社では、毎年2月11日に鬼祭りが執り行われる。祭りでは、面を着け侍烏帽子・具足に身を固めた天狗が薙刀(なぎなた)を振るい、赤い装束で撞木(しゅもく)を持つ鬼面の赤鬼と争う。結局、赤鬼は負けて逃げ出し、氏子と一緒に町内を走り回る。それに若者が付いて行って「あかーい、あかーい」と囃(はや)しながら、小麦粉をまぶしたタンキリ飴を見物衆に撒く。この飴を食べると一年間病気にならないというので、群集は粉まみれになりながらタンキリ飴を奪い合う。最後に、脇で争いを見ていた黒鬼が両者の仲裁に登場し、元の平和な状態に戻って祭りも終わる。筋書は神話に由来していて、それぞれ赤鬼は高天原で乱暴を働く素戔嗚命(すさのおのみこと)に、天狗はそれを鎮圧する猿田彦命(さるたひこのみこと)に、黒鬼は大国主命(おおくにぬしのみこと)に当たるという。露店のなかには、鬼や天狗の張子面、撞木、薙刀など、郷土色豊かな手作りのおもちゃを並べた店もある、懐かしい風景である(表紙39)。薙刀の長さ45㎝。(H25.2.25)

鬼祭りの露店で売られている張子面は大きさも様々である。写真は最小サイズで、上の3つが鬼祭りの主役である天狗、黒鬼、赤鬼。このほかにも、ひょっとこやおかめなどの豆面がある。豆面の傍らには、かわいいミニ薙刀や撞木も並んでいた。面の縦7㎝。(H25.2.25)

鶏卵の中身を抜き取り、殻に髪と顔を描き、織布の衣装を着せて作る。題材は歌舞伎の演目から取られることが多い。玉子人形は戦前から久留米(福岡県)のものが有名だが、ここ豊橋や小浜(福井県)などでも作られていた。しかし、今では何れも廃れてしまった。かぐや姫の高さ7.5㎝。(H25.2.25)

豊橋から電車で15分。豊川稲荷は伏見(京都府)、祐徳(佐賀県)と並ぶ日本三大稲荷の一つである。よだれかけを掛けた使女(つかわしめ)のおキツネさま、石の千体狐が祀られる霊狐塚、それに続く参道に並んだ紅白の千本幟などが印象的である。季節ごとの例大祭に合わせて社前で売られる狐の張子面は、気品、貫録、神秘性、いずれをとっても素晴らしく、全国に数多ある狐面中の白眉といわれている。ふつうの狐面のほか、写真のように口が開く“パックリ”と呼ばれる獅子頭風の鉄砲狐もある。この面、かつては豊川稲荷に参詣した講中が、お斎(とき)の食事の引出物として出されたものを持ち帰って、除厄開運の守り護符にしたものといわれる(5)。凄みのある狐面とは対照的に、額に宝珠のある素焼きの白狐のほうは優しい表情をしている。型押で量産されたものであろうが、顔は一つ一つ手描きされていて、髭を付けたほうが雄、無いほうが雌である。白狐の高さ9㎝。(H25.2.25)

天神を扱った郷土玩具は数多いが、そのほとんどが土人形である。では、張子製の天神はどのくらいあるのだろうか。労作「天神さん人形」(6)によると、現存する天神人形およそ80種のうち、張子製は三春(牛08)、会津(福島13)、船渡(埼玉06)、春日部(埼玉県)、下総(千葉07)、江戸(東京30)、常石(広島県)、高松(牛08)、出雲(牛08)など10指にも満たない。材料となる反古紙の入手難や後継者不足がその理由と思われ、豊川でも張子天神が作られなくなって久しい。その一方で、松本(長野10)で昔の天神が復元されたり、山崎(京都府)では新たな天神が創られたりしているのは嬉しいことだ。高さ28㎝。(H25.2.25)

左は眼の入った典型的な鉢巻だるま(高さ15㎝)で、とりたてて特色はない。ユニークなのは、右の“おころりん”と呼ばれる女だるま(姫だるま)のほうである。おころりんは、嬰児(みどりご)がオクルミにくるまった形といわれ、三河では子供が生まれると必ずこれを買い求めて神棚に飾り、子の無事成長を祈る。また、コロリン、コロリンと起き上がるので、養蚕農家も繭の起き上がりが良くなるように、縁起物として買い求める。おころりんは、豊川張子のなかで最も起源が古いものとされ、木型は豊川市の文化財に指定されている。このほか、以前は豊橋製と似た三河目無しだるまも作られていた。(H25.2.25)

面も鬼、天狗、恵比須、大黒、ひょっとこ、おかめ、狐など、豊橋と同じような種類が作られており、面相もお互いに良く似ている。恵比須面の縦23㎝。(H25.2.25)

豊橋・豊川間はJR飯田線でわずか15分。その中間にある小坂井の菟足(うたり)神社では、4月に風祭りが執り行われる。当日境内で披露される三河の手筒花火は特に名高い。風祭りに門前で売り出されるのが風車と鍾馗面。風車は経木製の羽根と、後ろの小石の入った紙筒から出来ていて、風を受けると羽根と筒がカラカラと音を立てて回る。6枚の羽根は米俵の形をしており、6俵は“ムビョウ(無病)”に通じるというので、無病息災のまじないとして門口に挿しておく。また、俵を金に見立てて、“金回りが良い”との語呂合わせから、縁起物としても人気がある。一方の鍾馗面は、安政の飢饉のおりに農民が社宝の鍾馗面をかぶって悪魔退散、五穀豊穣を祈ったところ、奇跡が起こったという云い伝えにもとづく魔除けである。鍾馗面の縦20㎝。(H25.2.27)

愛知県の北東の隅、静岡と長野の県境に近い地域は奥三河と呼ばれる。鳳来寺山には、火山活動の名残で山肌に隆起する巨岩怪石があちらこちらに散らばり、杉や檜の大木がうっそうと生い茂る情景は霊山と呼ぶにふさわしい。そこに棲む小型のみみずく(このはずく)は、鳴声が“ブッポーソー”と聞こえるので、仏教の仏・法・僧につながる霊鳥とされ、愛知県の県鳥にも指定されている。このすすき仏法僧は、地元、鳳来シルバー人材センターの皆さんの手作りである。一方、家康公と関わりの深い寅童子については虎09に書いた。寅年の、寅の日の、寅の刻に、寅の方角の、寅大将の化身として生まれた家康公は、生涯、鳳来寺を手厚く保護したという。寅童子の高さ10㎝。(H25.2.27)

忠臣蔵では“憎っくき悪役”の吉良上野介義央だが、吉良の領地では事情が異なる。義央は、今も残る「黄金堤」を築いて村を水害から救ったり、塩田を開発して「饗庭塩」を藩の特産にしたりして、名君として領民から敬愛されていたという。もっとも、饗庭の塩は赤穂の塩の評判には及ばず、それが両者の確執を生んだとの説もあるが。ところで、義央は、常に赤馬に跨りながら領内を巡視して、よく民の声を聞いたと伝えられる。その赤馬や殿様の乗馬姿を表したのがこの人形である。全体は練り物の型抜きでできていて、耳は竹串を差し、全部に黒みのある紅色が塗られ、鼻と四肢の先には群青、眼とまゆずみ、尾と鞍の間は濃墨が施されている。この作者にはもう一つ、安産のお守りの「西尾狆」(犬08)がある。栞には、「産婦のある家庭では、安産と児の健やかな成長のために、この狆二つを求め、その一つを氏神様に供え、他の一つを床の間に飾り置く」とある。赤馬も守り犬も、いかにも郷土玩具らしい持ち味である。殿様赤馬(右)の高さ7㎝。(H25.3.9)

吉良の地名は“きらら”すなわち雲母に由来する。三河の山々は古来雲母の産地として有名であり、たびたび朝廷へも献上されている。雲母は耐火性を期待して紙に漉き込んだり、屏風や襖、扇などの装飾に使われたりした。明治中期には雲母を散りばめた土鈴「きらら鈴」(後列左)も考案された。現在では、浮彫りが見事な干支鈴(後列中)、赤馬の土鈴(後列右と前列中)、三河の伝説や祭礼に因んだ雷除け太鼓土鈴(前列左)、てんてこ祭り土鈴(前列右)など、種類も多彩である。雷除け太鼓の云われは、「その昔、荒れ狂った雷様が西尾城下に落ちた時、城下の二柱の神様がお怒りになり、八幡様は雷様の太鼓を、天王様は撥(ばち)を取り上げてしまった。それ以後、神様の威光を恐れた雷様は、西尾の城下には落ちなくなった」という。一方、てんてこ祭りは正月3日、熱池(にいけ)八幡社で執り行われる奇祭。豊年を祈る祭りで、大根で男根を作り、腰にぶら下げて太鼓の拍子に合わせて踊りながら神前に進む。男根を祀る農業祭の代表的なものとして、民俗学上有名なものである。龍鈴の高さ10㎝。(H25.3.9)

手捻りの土人形。やはり雲母が使われていてキラキラしているので、銀狐と名づけられた。三河の狐は大変利口で、時には別嬪になったり、旅僧に変じたりして旅人をからかったようである。銀狐の栞にも、作者の叔父が化かされた話が載っている。「夜、仕事で帰りが遅くなったので、木の根に腰を下ろして一服していると、丈の高い坊さんが目の前を通っていく。モシモシと声をかけたが無言であったので、これは狐かも知れないと思い後を付けて行くと、道端に立ち止まってニヤニヤ笑っている。腹が立ったので、道端の枯草で坊主の頭を皮のむけるほど擦っているうちに夜が明けた。見ると、それは地藏の頭」。しかし、三河の狐は悪さをするばかりでなく、親子や夫婦の情も細やかなようだ。親子狐(左)の高さ8㎝。(H25.3.9)

三河万歳(まんざい)の由来は、大宝9年、42代文武天皇が三河に行幸したとき、百姓吉良太夫、および庄次というものが舞を献上し、万歳を唱え、聖寿を祝し奉ったのが始まりという。その後、室町時代、徳川時代においては公家や諸侯の屋敷に招かれ、祝儀として行われたため、御殿(ごてん)万歳とも呼ばれた。正月に家々を回った門付(かどづけ)万歳とは異なり、服装といい歌舞といい、品が良くて風格あるものである。昭和31年には愛知県の無形民俗文化財に指定された。今では、マンザイといえば漫才と書いて、お笑い芸人による「ぼけと突っ込み」の掛け合いを指すが、これも三河万歳で「太夫と才蔵」が演じる祝詞の掛け合いが起源と考えられる。写真は三河万歳を三河一刀彫で表現したもの。大紋に烏帽子の正装で、一人は笏(しゃく)を、もう一人は鼓を持っているのが分かる。高さ9㎝。(H25.3.9)

愛知県は良質の粘土に恵まれていることもあって、古くから焼き物の生産が盛んな地域である。また、幕末以降は土人形の産地としても知られたところで、最盛期には県内20箇所余りで作られていた。戦前の郷土玩具研究家・武井武雄も自著のなかで、「ああ、愛知土玩(土人形)のなんと凄まじくも広汎であることよ。書き終わって筆者ただ茫然として為すところを知らない」と感嘆している(7)。しかし、今では後継者難などからその多くが廃絶し、最近も名古屋、起(尾西市)、大浜(碧南市)で姿を消したばかり。乙川の土人形が健在なのは嬉しいことだ。作風は土人形の元祖といわれる伏見人形(京都市)の影響が色濃く、この“月見西行”や“外輪船”(船玩具05)などは、伏見と極めてよく似ている(8)。ちなみに、“月見西行”は僧衣姿の西行が足を止めて、雲間からのぞく月を見上げている場面。奇才と呼ばれた江戸初期の絵師・岩左又兵衛の絵が元になったといわれる。高さ26㎝。(H25.3.19)

岐阜県との県境を流れる木曽川。日本ライン下りの終点、犬山橋から2㎞ほど上流にある継鹿尾(つがお)山の中腹に、千手観音を祀った尾張最古の名刹・寂光院がある。この紙つばめは、以前、継鹿尾観音の例祭に限って露店で売られていたものである。参拝を終えた農家の人々は、田の虫を取る観音様のお遣いとして一人で十も二十も買って帰り、田の畔に立てて五穀豊穣を祈ったものだという。実際、風が吹くと経木でできた尾がくるくる回るので、種を蒔いた苗田などに鳥が近づかなかったとも聞く。一時廃絶していたが、犬山と名古屋の2か所で復活した。同じ仕組みの玩具は江戸時代からあったらしく、つばめのほかに都鳥や蝶の形のものも売られていたようだ(9)。(H25.3.19)

竹笛を吹くとピイーと音が出て、その息で風車が回ると、上に取り付けられた紙人形が回り、両手に下げた竹ビーズが傍にある紙太鼓を打って、パランパランと音がする。単純な仕掛けだが、これほど面白い玩具はほかに例がない。このカラクリも江戸時代からあったといわれ、当時のおもちゃ絵本「江戸二色(にしき)」にも“諫鼓(かんこ)”の名前で出ている(10)。なお、紙太鼓の桃模様は犬山の桃太郎神社に因んだもの(5)。ここは、桃から生まれたばかりの桃太郎像や桃の形をした鳥居がある風変りな神社である。高さ13㎝。(H25.3.19)

“わざわいを弾き猿(去る)”という縁起物で、各地にさまざまな種類がある(猿06)。犬山の弾き猿(左)は、てっぺんに紙太鼓があって、弾かれた猿がそこに当たると乾いた音がする。三重県多度の弾き猿によく似ており、違うのは太鼓の紋が犬山では三つ巴、多度では黒丸という点くらいである。距離の近さを考えると、あるいは作者が同じなのかもしれない。振り太鼓も各地で見られるものである。振りつづみ、豆太鼓(栃木02)、ぶりぶり太鼓などとも呼び、古くは竹を薄く輪切りにしたものに紙を貼って太鼓にしていた。柄を持って振ると、糸で吊るした豆が太鼓を打ち、パランパランと音がする。同様の玩具は中国や東南アジアにもある(10)。振り太鼓の高さ23㎝。(H25.3.22)

細工凧(変わり凧)の形は実にさまざまである。昆虫では蝶、蜂、虻(神奈川11)、蝉(神奈川13)、鳥では鳶、鷲、烏、魚では鮪(静岡13)、蛸(新潟14)、烏賊(北海道06)、河豚、人物では天神、福助、奴(東京31)、相撲取り、だるま、金太郎(金太郎11)、さらに扇(埼玉20)、盃、椀などの道具類のほか、目出度い文字にいたるまで、凧にならないものはない(11)。ただし、天神の凧は全国でもここだけで、骨組みの精巧さや、冠の垂れ紐(写真の青い部分)にまで竹の骨を張る技の細かさは驚くほどである。桜井の細工凧は、明治時代に禄(ろく)を離れた三河武士が内職で始めたもので、その後は農家の副業として続いてきた。高さ58㎝。(H25.3.22)

日本人の手先の器用さを生かして作られてきた細工凧。その定義は、「必ず骨を曲げていること、画題に合わせて形を作り、武者凧のように他の絵凧に転用できないこと」とされている(11)。それだけに、製法もたいへん複雑で、骨の材料となる竹の割り方からして難しいという。その竹材を曲げて、糊を湿した麻糸で骨を縛り、そこへ和紙を貼る。制作に手間のかかる割に採算がとれないことから、各地で廃絶も相次ぐなか、関東・東海地方を中心に命脈を保っているのは嬉しいことである。細工凧の多くは、左右対称形の両袖が風袋の用をなすように工夫されているので、風をはらんでよく揚がる。福助凧は前回の桜井にもみられる形である。高さ42㎝。(H25.3.22)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |