| پ@ٹ±ژx‚ج‰ژپ@“ءڈW | |||||||||||||||||||||||||||||||

—ˆ”N‚جٹ±ژx‚ةˆِ‚ٌ‚إ‰ژ‚ج‹½“yٹك‹ï‚ًڈW‚ك‚ؤ‚ف‚½پBƒ‚ƒ`پ[ƒt‚ئ‚µ‚ؤ‰ژ‚حڈ\“ٌژx‚ج‚ب‚©‚إ‚à“ء‚ةگl‹C‚ھ‚ ‚éپBٹç‚âژd‘گ‚ھگlٹش‚ةژ—‚ؤ‚¢‚é‚خ‚©‚è‚إ‚ب‚پAژR—¢‚ب‚ا‚إ‚حگg‹ك‚ب“®•¨‚ئ‚µ‚ؤگج‚©‚ç“éگُ‚ف‚ھ‚ ‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚낤پBگجکb‚ة•pپX‚ئ“oڈê‚·‚é‚ج‚à“¯‚¶——R‚©‚炾پB‚»‚¤‚¢‚¤‚ي‚¯‚إپA‚±‚±‚ةڈذ‰î‚·‚é‚ج‚حگ”‚ ‚é‰ژ‚جگlŒ`‚ج‚²‚ˆê•”‚إ‚ ‚éپBگو‚¸‚ح’£ژq‚©‚çپBچ¶‚و‚èٹ`ڈو‚è‰ژپiگأ‰ھŒ§•lڈ¼پjپAگeژq‰ژپi•ں“‡Œ§ژOڈtپjپA‰ژ‚ـ‚ي‚µپiگç—tŒ§چ²Œ´پjپA–ت’S‚¬‰ژپiٹâژ茧کZŒ´پjپBٹ`ڈو‚è‰ژ‚جچ‚‚³(H15.12.6)

چ¶‚و‚èٹىپX‰ژپi‘هچم•{چنپjپB‚±‚ê‚ح“ٌڈ„‚è‘O‚جگ\چخپiڈ؛کa55”Nپj‚ج”N‰êگطژè‚ةچج—p‚³‚ꂽپBٹىپX‰ژ‚حپuٹى‚رژ–‚ھڈd‚ب‚éپv‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ة‰ژ‚جڑe‚«گ؛‚ًٹ|‚¯‚½‰ڈ‹N‚à‚جپB‚»‚ج—ׂح–ط‚ج—t‰ژپiŒF–{Œ§‹ت–¼پjپB‘fڈؤ‚«‚جگش”§‚جڈم‚ة”’پAگشپAگآ‚ج“_–ح—l‚ً•`‚¢‚½پA‚¢‚©‚ة‚à“ىچ‘•—‚ج‚à‚ج‚إپAŒ¹—¬‚ح‰“‚‘ه—¤•û–ت‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‘z‘œ‚³‚ê‚é‚ھگ³ٹm‚ب‹Lک^‚ح‚ب‚¢پBˆہژYپAژqˆç‚ؤ¤“گ“ïڈœ‚¯‚ب‚ا‚جگM‹آ‚ئŒ‹‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚éپi‚PپjپB‘±‚¢‚ؤ’çگlŒ`‚ج‰ژٹIچ‡گيپi‹{ڈ錧گه‘نپjپBˆêڈ„‚è‘O‚جگ\چخپi•½گ¬4”Nپj‚ةˆِ‚ٌ‚إگV‚½‚ةچى‚ç‚ꂽپBژں‚حژRŒûگlŒ`‚ج‰ژ‚ـ‚ي‚µپiگVٹƒŒ§گ…Œ´پjپBŒ¨‚جڈم‚ج‚à‚ج‚ھ‚و‚¤‚₉ژ‚ئ•ھ‚©‚é‚ج‚ح‚²ˆ¤ŒhپB‰E’[‚حژO”ش™ص‰ژپi’·چ茧•½ŒثپA“©ٹيگ»پjپB“ھ‚ًŒX‚¯‚é‚ئگم‚ًڈo‚·ژdٹ|‚¯‚ھٹy‚µ‚¢پBژO”ش™ص‰ژ‚جچ‚‚³8cmپB (H15.12.13)

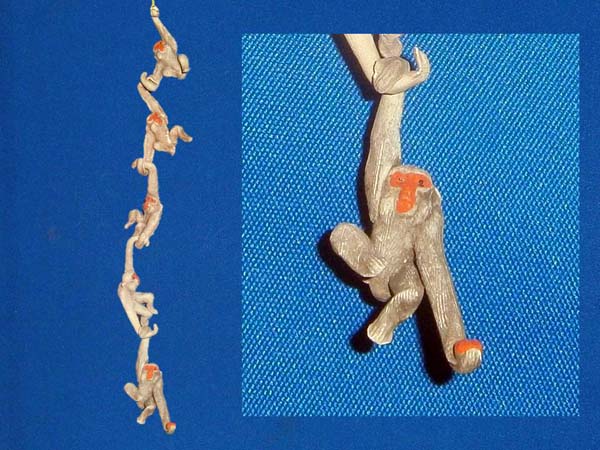

چ¶’[‚ح“ْکaŒ©‰ژپi‘هچم•{چنپj‚إژµ•C‚ج‰ژ‚ً‘g‚فچ‡‚ي‚¹‚½ژè”P‚è‚جچى•iپB‚ؤ‚ء‚ط‚ٌ‚ج‰ژ‚ھ‚à‚ء‚ئ‚à‚炵‚‰G–Xژq‚ً’…‚¯پAگî‚ً‚©‚´‚µ‚ؤ•¨Œ©‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‰آڈخ‚µ‚¢پBگç•C‰ژ‚ئڈج‚µپAچ‚‚³30cmˆبڈم‚ة‰ژ‚ًگد‚فڈd‚ث‚½‚à‚ج‚à‚ ‚éپB—ׂحژO‰ژ پgŒ©‚´‚éپAŒ¾‚ي‚´‚éپA•·‚©‚´‚éپhپiŒF–{Œ§‹ت–¼پjپB‘O‚ةڈذ‰î‚µ‚½–ط‚ج—t‰ژ‚ئ“¯‚¶چىژز‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إپA‚â‚ح‚èژè”P‚è‚إ‚ ‚éپB—z•¨‚à•t‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ب‚اپA‰ژ‚جٹك‹ï‚ة‚ح‚¨‚¨‚ç‚©‚بگ«‚ًˆµ‚ء‚½‚à‚ج‚à‘½‚¢پB‘±‚¢‚ؤهك‰ژپi•ں‰ھŒ§گشچâپj‚ئ‰ژ‚جƒYƒbƒLƒƒƒ“ƒLƒƒƒ“پi’·چèژsŒأ‰êپjپBŒأ‰êگlŒ`‚ح‹“s‚ج•ڑŒ©گlŒ`پAگه‘ن‚ج’çگlŒ`‚ئ•ہ‚شژO‘ه“yگlŒ`‚ج‚ذ‚ئ‚آپBƒYƒbƒLƒƒƒ“ƒLƒƒƒ“‚ئ‚حŒ¨ژش‚ً‚µ‚½ژp‚جگlŒ`‚ًŒ¾‚¢پA‚ظ‚©‚ةژq‹ں‚جƒYƒbƒLƒƒƒ“ƒLƒƒƒ“‚ھ‚ ‚éپB‰E’[‚جٹ¢‰ژپiکa‰جژRژsژل‹{”ھ”¦پj‚حٹ¢گEگl‚ھ—]‹Z‚ئ‚µ‚ؤڈؤ‚گlŒ`پBژè‚ةژ‚ء‚½“چ‚ئٹç‚ھ‚ي‚¸‚©‚ةچg‚چتگF‚³‚ꂽ‚¾‚¯‚ج‘f–p‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBƒYƒbƒLƒƒƒ“ƒLƒƒƒ“‚جچ‚‚³10cmپB (H15.12.14)

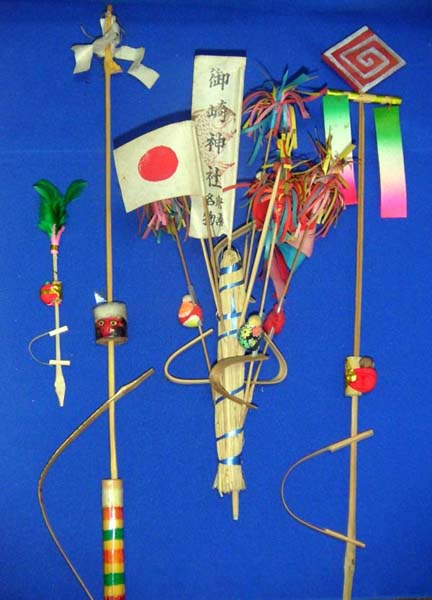

Œن•¼‚ئ‚حپAژ†‚ًگط‚èچ×’·‚¢–ط‚ة‹²‚ٌ‚إگ‚‚炵‚½گ_چص—p‹ïپB‰ژ‚حژR‰¤گM‹آ‚إ‚حگ_‚ج‚¨Œ‚¢‚ئ‚³‚êپAچ،‚àٹe’n‚جگ_ژذ‚إهكژp‚ة•¼›ه‚ًژ‚ء‚½‰ژ‚جگlŒ`‚ھ‚¨ژç‚è‚ئ‚µ‚ؤژِ—^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBچ¶‚©‚çچ،ŒثگlŒ`پi“Œ‹“sگَ‘گپjپAڈZ‹g‘هژذپi‘هچم•{چنپjپA’éژك“Vپi“Œ‹“sژؤ–”پj‚جŒن•¼‰ژپBچ،ŒثگlŒ`‚جچ‚‚³12cmپBپiH15. 12.14پj

Œن•¼‚ًژ‚آ‰ژ‚ًکA‚ꂽ™zپX‚µ‚¢ژلڈOژp‚حچù–ىچث‘ ‚إ‚ ‚éپBچث‘ ‚ح–LگbڈGژںپiˆêگà‚ة‚ح•ں“‡گ³‘¥پj‚ةژd‚¦‚½•گڈ«‚إپAلvلŒپi“V‘R“—پj‚ج‰u•aگ_‚ًگط‚èژج‚ؤ‚½‚ئŒ¾‚¢“`‚¦‚ç‚ê‚é–زژزپB–k‹مڈB’n•û‚ة‚حچث‘ ‚جگlŒ`‚âٹGژp‚ًŒثŒû‚âگ_’I‚ب‚ا‚ةڈü‚èپAژq‹ں‚جلvلŒڈœ‚¯‚ة‚·‚é•—ڈK‚ھ‚ ‚ء‚½پB‰ژ‚حژR‰¤گM‹آ‚إ‚حگ_‚جژg‚¢‚إ‚ ‚èپAچث‘ ‚ح”MگS‚بگMژز‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پBچ¶‚حŒأ”ژ‘½“yگlŒ`پi•ں‰ھŒ§ڈt“ْپjپA‰E‚ح‚»‚ج—¬‚ê‚ً‹‚‚قچ،ڈh“yگlŒ`پi•ں‰ھژsپjپBچ،ڈh“yگlŒ`‚جچ‚‚³24cmپB(H15.12.14)

پu‰ژپv‚ئپu‹ژ‚éپv‚جŒêکCچ‡‚ي‚¹‚©‚çپA–ï‚ً‚ح‚¶‚«‹ژ‚éپg’e‚«‰ژپh‚â–‚‚ً‹ژ‚éپg–‚‰ژپh‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‰ڈ‹N•¨‚ھٹe’n‚ة‚ف‚ç‚ê‚éپB’e‚«‰ژ‚ح–_‚ً•ّ‚©‚¹‚½•zگ»‚ج‚‚‚è‰ژ‚ًپA’|‚ج”½”—ح‚ً—ک—p‚µ’e‚¢‚ؤڈم‰؛‚³‚¹‚éٹك‹ïپBژتگ^‚حچ¶‚و‚è‰ھژ›ٹد‰¹پiژOڈdŒ§ڈ¼چâپj‚ج‰ژ’e‚«‚ئژژ™“‡گ_‹{پiژژ™“‡Œ§”¹گlپjپAŒنچèگ_ژذپi‹{ڈ錧“‚ŒKپjپA’éژك“Vپi“Œ‹“sژؤ–”پj‚ج’e‚«‰ژپB‚ب‚©‚إ‚àŒنچèگ_ژذپi•ت–¼پA“ْچ‚Œ©گ_ژذپj‚ج’e‚«‰ژ‚ح‘ه‹™‹Fٹè‚جژِ—^•i‚إپAگ”–{‚ج’e‚«‰ژ‚ھگF‚ئ‚è‚ا‚è‚ج•—ژش‚âٹّ‚ئ‚ئ‚à‚ةکm‚أ‚ئ‚ة‘}‚³‚ꂽ‰ط‚â‚©‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚éپiچ‚‚³30cmپjپB’e‚«‰ژ‚حچO‘O‚ة‚à‚ ‚ء‚½‚ھ”pگ₵‚½پB(H15.12.19)

‚ـ‚³‚éپi–‚‰ژپA–‚‹ژ‚ئ‚àڈ‘‚پj‚ح•ں“‡Œ§‚ة‚ف‚ç‚ê‚éگ³Œژ‚ج‰ڈ‹N•¨پB’|‹|‚ة’£‚ء‚½Œ·‚ة“y—é‚ً’ت‚µپAŒy‚گU“®‚³‚¹‚é‚ئƒRƒچƒRƒچ‚ئ‰¹‚ً‚½‚ؤ‚ب‚ھ‚炨‚è‚ؤ‚‚éژdٹ|‚¯‚إ‚ ‚éپB‰ژ‚ةŒ©—§‚ؤ‚½“y—é‚ة‚ح‰H–ر‚â–ب‚ھ•t‚¯‚ؤ‚ ‚éپB”„ژè‚حپu‹ژ”N‚ة‚ـ‚³‚é•ں‚ـ‚³‚éپA”ƒ‚ي‚ٌ‚µ‚هپv‚ئ‹q‚ةŒؤ‚ر‚©‚¯‚éپB‚و‚è—ا‚¢گV”N‚ً‹F‚éپg‹ى–‚ڈµ•ںپh‚جˆَ‚إ‚ ‚éپi‚QپjپBچ¶‚ھ•ں“‡ژsپA‰E‚ھŒ´’¬ژs‚ج‚ـ‚³‚éپB‚ب‚¨پA“¯چH‚جٹك‹ï‚ةƒsƒ“ƒsƒ“‘âپi‘هچمپj‚â‹|‰ح“طپiچ]ƒm“‡پj‚ھ‚ ‚ء‚½پBچ¶‘¤‚جچ‚‚³40cmپB(H16.1.21)

‰ژٹك‹ï‚ج•د‚èژي‚ً‚à‚¤ˆê‚آپBپgڈ¸‚è‰ژپh‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‚à‚ج‚إپAٹئ‚ة’ت‚³‚ꂽ‰ژ‚جگlŒ`‚ھپA”w•‰‚ء‚½›îپi‚ج‚ع‚èپj‚ة•—‚ً‚ح‚ç‚ٌ‚إڈ¸‚èچ~‚è‚·‚éژd‘g‚ف‚إ‚ ‚éپB‚à‚ئ‚à‚ئ‚حژک‚ج”nˆَ‚âپAچى•¨‚ًچr‚ç‚·‰ژ‚ض‚جŒ©‚¹‚µ‚ك‚ج•—ڈK‚©‚çژn‚ـ‚ء‚½‚ئ‚¢‚ي‚ê‚éگك‹ه›î‚إپAŒـŒژ‚ةŒï›î‚ئ‚ئ‚à‚ة–هŒû‚ة—§‚ؤ‚ç‚ê‚éپBژتگ^‚ح‚»‚ê‚ç‚ً’£ژqٹك‹ï‚ة‚µ‚½‚à‚ج‚إپAچ¶‚ح‘q•~پi‰ھژRŒ§پAچ‚‚³30cmپjپA‰E‚حڈ؛کa43”N‚ج”N‰êگطژè‚ة‚à‚ب‚ء‚½‰„‰ھپi‹{چ茧پj‚جڈ¸‚è‰ژپB‚±‚ج‚و‚¤‚ةپA‰ژ‚ج‹½“yٹك‹ï‚ح‹ة‚ك‚ؤƒoƒ‰ƒGƒeƒB‚ة•x‚ٌ‚إ‚¢‚ؤ‘¼‚ج’اگڈ‚ً‹–‚³‚ب‚¢پB‚¨–ت‚ب‚ا‚ـ‚¾‚ـ‚¾ڈذ‰î‚µگط‚ê‚ب‚¢‚à‚ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح•ت‚ج‹@‰ï‚ئ‚µ‚½‚¢پBٹF—lپA—ا‚¢‚¨”N‚ً‚¨Œ}‚¦‚‚¾‚³‚¢پB(H15.12.22)

•½گ¬28پi2016پj”N‚حپAڈ¬—“‚ًژn‚ك‚ؤ“ٌ‰ٌ‚è–ع‚جگ\”N‚إ‚ ‚éپBˆب‘Oژو‚èڈم‚°‚ب‚©‚ء‚½‰ژٹك‹ï‚ج—ژ•نڈE‚¢‚ً‚·‚é‚ج‚إپA‚ـ‚½‚¨•t‚«چ‡‚¢ٹè‚¢‚½‚¢پBپu‰ژ‚ةٹG”nپv‚ئ‚حپAژو‚èچ‡‚ي‚¹‚ج‚و‚¢—ل‚¦‚ةژg‚ي‚ê‚錾—t‚إ‚ ‚éپB‚ق‚©‚µ‚©‚ç‰ژ‚ً”nڈ¬‰®‚جژçŒى‚ئ‚·‚éگM‹آ‚ھ‚ ‚èپA‰ژ‚ھ”n‚ً‰g‚گ}‚ً•`‚¢‚½ٹG”n‚ح‘½‚¢پi”n12پjپBˆê•ûپA‰ژ‚ًژه‘è‚ئ‚µ‚½ٹG”n‚إ‚حژO‰ژ‚âŒن•¼‰ژپA“چژ‚؟‰ژ‚âٹ`ژو‚è‰ژ‚ھ‘م•\“I‚إ‚ ‚éپB“ْژ}پi‹gپjژR‰¤گ_ژذ‚ج‚¨ژg‚¢‚إ‚ ‚é‰ژ‚ھپA‘³–³‚ً’…‚ؤ‰تژہ‚ًچ·‚µڈم‚°‚ؤ‚¢‚éگ}‚ح–‚ڈœ‚¯پA–ïڈœ‚¯‚ً‹Fٹè‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA“چ‚âٹ`‚جŒ`‚©‚çگ¶گB—حپEگ¶ژY—ح‚ج‹‚ـ‚邱‚ئ‚ًˆأژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚éپi‚RپjپBژتگ^‚حژq•َپEˆہژY‹Fٹè‚ً‹F‚ء‚ؤ‹{”Tْ“گ_ژذپi•{’†ژsپjپi•\ژ†17پj‚و‚èژِ—^‚³‚ê‚é‚à‚جپBچ‚‚³17‡pپBپiH27.12.18پj

ژO‰ژ‚حپAڈˆگ¢ŒPپuŒ©‚´‚éپA•·‚©‚´‚éپAŒ¾‚ي‚´‚éپv‚ً‰ژ‚جژp‚ًژط‚è‚ؤژ¦‚µ‚½‚à‚ج‚إپA‚»‚ج‘¢Œ`‚ح“ْ–{ٹe’n‚ة‚ف‚ç‚ê‚éپi‰ژ03پjپBژتگ^‚حچ¶‚و‚è•ت•{‚ج‰ژ“y—éپi‘ه•ھŒ§پjپAٹ‹ڈüژؤ–”‚جژO‰ژپi“Œ‹“sپjپA‹ت–¼‚ج–ط‚ج—t‰ژپiŒF–{Œ§پjپB‚ظ‚©‚ة”ھچâچMگ\“°‚ج‰ژژç‚èپi‹“s09پj‚àڈذ‰î‚µ‚½‚ھپAچإ‚à—L–¼‚ب‚ج‚ح“ْŒُ“Œڈئ‹{‚ج’¤چڈ‚¾‚낤پi“ب–ط11پjپBŒ¾‚¤‚ـ‚إ‚à‚ب‚پAژO‰ژ‚ح“ْ–{Œê‚ج”غ’èŒ`پg‚³‚éپh‚ئ‰ژ‚ئ‚ًٹ|‚¯‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAگ¢ٹE’†‚ة•ھ•z‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚©‚çپAژO‰ژ‚ة‚حŒ¾Œê‚ً’´‰z‚µ‚½‹NŒ¹‚ھ‚ ‚é‚炵‚¢پB–ت”’‚¢‚±‚ئ‚ةپAٹCٹO‚ة‚حژl‰ژ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚à‚ ‚é‚»‚¤‚¾پB‚S”ش–ع‚ج‰ژ‚ح—¼ژè‚إ‘O‚ً‰B‚µ‚ؤپu‚¹‚´‚éپv‚ً•\‚µپA‚±‚ê‚ة‚حگ«“I‚بˆس–،‚ھ‚±‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپBˆِ‚ف‚ةپA‰pŒê‚إ‚حپgHave no funپhپi‚SپjپB‰ژ“y—é‚جچ‚‚³‚RcmپBپiH27.12.18پj

‘O—ٌ‚حچO‘O‚ج‰؛گىŒ´“yگlŒ`پiگآگXŒ§پj‚إپAچ¶‚و‚èڈµ‚«‰ژپA–¥پi‚فپj”ي‚è‰ژپAƒٹƒ“ƒSژ‚؟‰ژپB‚¢‚¸‚ê‚à“y“J‚إ‚ ‚éپBŒم—ٌچ¶‚حژOڈt’£ژq‚ج‰ژژO”ش™صپi•ں“‡Œ§پjپBژO”ش™ص‚ئ‚ح”\‚إ‚حگçچخپA‰¥‚ة‘±‚«ژO”ش–ع‚ة‰‰‚¶‚ç‚ê‚鉉–ع‚إپAŒـچ’–Lڈُ‚ً‹F‚é‚à‚جپBچصڈê‚ًڈٍ‚كگ_‚ًڈµ‚پgچج‚蕨پhپiگî‚â—éپj‚ًژè‚ة‚µ‚ؤ•‘‚¤پi•ں“‡06پjپBŒم‚ة‚ب‚é‚ئپA‰ج•‘ٹê‚جٹ猩گ¢‚âڈj‹V‚جڈê‚ب‚ا‚إ‚à•‘‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBگي‘O‚ـ‚إ‚حپAگ³Œژ‚ة‚ب‚é‚ئ‰ئپX‚ة‰ژ‰ô‚µ‚ھ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤپA‰ژ‚ةژO”ش™ص‚ً—x‚点‚½‚ئ‚¢‚¤پB’†‰›‚حگه‘ن‚ج’çگlŒ`پi‹{ڈ錧پjپB‚¨‚ب‚¶‚ف‰ژٹIچ‡گي‚جکb‚حپA‰ژ‚ھڈE‚ء‚½ٹ`‚جژي‚ئٹI‚ھڈE‚ء‚½‚¨‚ة‚¬‚è‚ًŒًٹ·‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚©‚çژn‚ـ‚éپB‰E‚حڈH“c‚ج”ھ‹´گlŒ`پiڈH“cŒ§پjپB”ھ‹´‚ة‚µ‚ؤ‚ح‚â‚âژتژہ‚ھ‰ك‚¬پA–ت”’–،‚ةŒ‡‚¯‚éپBچ‚‚³7.5‡pپBپiH27.12.18پj

چ¶‚ح“ك”e‚ج—®‹…’£ژqپi‰«“ꌧپjپBƒEƒVƒOƒڈپ[پi‹چ10پj‚إ‚àژg‚ي‚ꂽژؤ‚ئگش‚جŒ´گF‚حپA‚±‚ج‰ژ‚إ‚à‹—َ‚إ‚ ‚éپB‰ژ‚ھ“چ‚ًژè‚ة‚·‚éژp‚ح“ْ–{ٹe’nپiکa‰جژR02پj‚ج‚ظ‚©پA’†چ‘پA’©‘N‚ب‚ا‚إچL‚Œ©‚ç‚ê‚éپB‰ژ‚ئ“چ‚ئ‚¢‚¦‚خپA“VٹE‚ج“چ‚جژہ‚ً“گ‚فگH‚¢‚µ‚½‘·Œه‹َ‚àژv‚¢ڈo‚³‚ê‚éپB‚à‚ئ‚à‚ئ“چ‚ح‹gڈث‚جڈغ’¥‚إپAپuژ÷–ط‚جگ¸‚ة‚µ‚ؤ–œ‰ش‚ةگو‹ى‚¯‚ؤٹJ‚«پAژ׋C‚ًˆ³•ڑ‚µ•S‹S‚ًگ§‚·‚éپv‚ئ‚¢‚¤’†چ‘‚جŒأ‚¢“`گà‚ةˆِ‚قپi‚TپjپB’†‰›‚حژ“‡‚ج”\ŒأŒ©گlŒ`‚ج‰ژ“y—éپiچ²‰êŒ§پjپBڈIگي‚ج”NپA’nŒ³‚جگُگFچHŒ|‰ئ‚ھپA—]‹Z‚إ•t‹ك‚ج“©“y‚ًژg‚ء‚ؤ‘nچى‚µ‚½‚à‚جپB‚±‚ج’n•û“ئ“ء‚جچص‚âچsژ–‚ً‘èچق‚ة‚µ‚½“yگlŒ`‚â“y—é‚ھ‘½‚¢پB“e“y—éپi“e09پj‚ئ—r“y—é‚ح”N‰êگطژè‚ة‚àچج—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‰E‚ح‹ت–¼‚ج–ط‚ج—t‰ژ‚إژq•ّ‚«پiŒF–{Œ§پjپBژè”P‚è‚إچى‚ç‚ꂽ‘fڈؤ‚«‚ج‰ژ‚ة”’پAگشپAŒQگآ‚ج”ء“_–ح—l‚ًٹب‘f‚ة•t‚¯‚½گlŒ`‚إپA“ق—اژ‘م‚ةژn‚ـ‚é‚ئ‚à‚¢‚ي‚ê‚éپB‰ژ‚حژq‚ً‰آˆ¤‚ھ‚èپA‚¨ژY‚àŒy‚¢‚ج‚إپAگ_’I‚ةâJ‚è•v•wکaچ‡پAژq‘·”ة‰hپAˆہژYپAژq•َ‚ً‹Fٹ肵‚½پBژq•ّ‚«‚جچ‚‚³13‡pپBپiH27.12.18پj

‰ژ‚ح•\ڈî‚âژd‘گ‚ھگlٹش‚ةژ—‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‚µ‚خ‚µ‚خ‹[گl‰»‚³‚ê‚éپB‚»‚ج‘م•\‚ھژO‰ژ‚âژO”ش™صپAŒن•¼‰ژ‚إ‚ ‚é‚ھپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب–ù‰ُ‚بƒJƒ‰ƒNƒٹٹك‹ï‚ة‚à‚ب‚éپB‚±‚ê‚حƒrƒbƒNƒٹ‚ث‚¸‚فپi’·–ى16پj‚ئ“¯‚¶چىژز‚ة‚و‚é‚à‚جپBچ‚‚³‚V‡pپBپiH27.12.18پj

گ´گ…ژ›ژQ“¹‚جگ´گ…چâژü•س‚ة‚ح‘½‚‚ج“yژY•¨“X‚ھŒ¬‚ً•ہ‚×پAژه‚ة“¤گlŒ`پA‚ـ‚¶‚ب‚¢گlŒ`پAچs—ٌگlŒ`‚ب‚ا‚جڈ¬•¨ٹك‹ï‚ً”„‚ء‚ؤ‚¢‚éپi‹“s19پ`24پjپB‚ـ‚½پAژ›ژذŒü‚¯‚جژِ—^“y—é‚ًچى‚é“X‚âŒأ‚¢ٹك‹ï‚ًˆµ‚¤“X‚à‚ ‚ء‚ؤپA’ڑ”J‚ةŒ©‚ؤ•à‚‚ئŒ@‚èڈo‚µ•¨‚ةڈo‰ï‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚èٹy‚µ‚¢پB‚±‚ج‚آ‚ب‚¬‰ژ‚حپAŒ^‚ة‚و‚炸”S“y‚ًژè‚إ”P‚ء‚ؤچى‚ء‚½پg”P‚èگlŒ`پhپBگآگX‚ب‚ا‚ج”P‚è‰ژ‚حڈؤگ¬‚¹‚¸‚ةگ¶“y‚ًٹ£‚©‚µ‚½‚ـ‚ـ‚إ‚ ‚é‚ھپiگآگX07پA‰ژ02پ`03پjپA‹“s‚إ‚حچׂ©‚¢چ×چH‚ً‚·‚é‚ج‚إپAچ‚‰·‚إŒإ‚ڈؤ‚«ڈم‚°پA‰َ‚ê‚ة‚‚‚µ‚ؤ‚ ‚éپi‚UپjپBژè‚ً‚آ‚ب‚¢‚¾Œـ•C‚ج‰ژ‚حپA‚ا‚¤‚â‚çٹ`‚جژہ‚ًژو‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚炵‚¢پB‰ژ‚ج‘ه‚«‚³ٹe5‡pپBپiH27.12.18پj

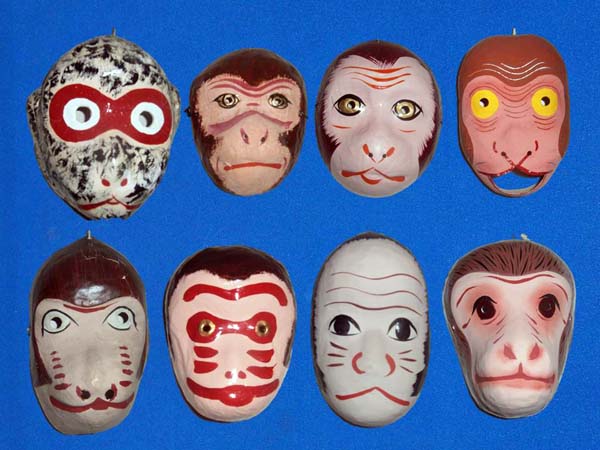

‚·‚إ‚ةٹe—“‚إڈذ‰îچد‚ف‚ج‚à‚ج‚¾‚ھپAˆêٹ‡‚µ‚ؤچؤŒf‚·‚éپBڈم’iچ¶‚و‚èگه‘نژsپi‹{ڈ錧پjپAژں‚ج‚Q“_‚ح‚¢‚¸‚ê‚à•l“cژsپi“‡چھŒ§پjپA‹à‘ٍژsپiگخگىŒ§پjپA‰؛’iچ¶‚و‚è•PکHژsپi•؛ŒةŒ§پjپA”گŒ´ژsپi‘هچم•{پjپA‘q‹gژsپi’¹ژوŒ§پjپAچ‚ڈ¼ژsپiچپگىŒ§پj‚ج‰ژ–تپB‚¢‚¸‚ê‚àچ‚‚³20‡p‘OŒمپB‚ظ‚©‚ة•،گ»‚جگpگ¶‹¶Œ¾–تپi‹“s15پj‚âپA“yگ»‚إ‚ ‚é‚ھ‰ژ“c•Fگ_ژذ‚ج‰ژ–تپi•ں‰ھ06پj‚àڈذ‰î‚µ‚½پBپiH27.12.18پj |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| “–ƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒW“à‚جژتگ^پAگ}پA•¶ڈح‚ً–³’f‚إ“]چع‚·‚éژ–‚ح‚²‰“—¶‰؛‚³‚¢پB ’کچىŒ ‚حچ²“،Œ¤ژپ‚ةڈٹ‘®‚µ‚ـ‚·پB |

|||||||||||||||||||||||||||||||