[ 歌合戦の歴史 ] [ 過去の出場歌手 ] [ 司会者 ] [ 審査員 ] [ 記録 ] [ できごと ] [ 思い出の紅白歌合戦 ] [ 雑記 ] [ リンク ]

このページは、第67回(平成28年)の歌合戦出場歌手発表後に書き、歌唱曲発表後に一部修正しました。

平成28年11月に、それまで歌合戦に39回出場していた細川たかしが、その年の歌合戦を辞退することを発表しました。 前年の第66回(平成27年)をもって48回連続出場だった森進一が、50回出場した北島三郎も第64回(平成25年)をもって歌合戦を卒業しました。 ベテラン演歌歌手の卒業が相次いでいます。

一方で、抜けたベテラン演歌歌手の穴を埋める次の歌手が見当たらないという問題が言われています。

こうなった原因(特に演歌・歌謡曲界)の一つは、歌合戦の選曲の変化にもあると思っています。

以前なつメロのところでも書きましたが、現在の歌合戦はその年に発表された曲、売れた曲にこだわらない選曲です。

選曲方針が変わったのは第41回(平成2年)からで、初期はまだ歌合戦で歌われていなかった曲を初披露する、サプライズで1回だけ歌合戦に出場した歌手が過去の曲を歌う、というケースが多く、うまく回っていましたが、のちに連続出場する歌手が代表曲だけを短い間隔で何度も歌うようになりました。

これはNHKが高齢者からの「知っている曲が少ない」という意見を反映させた結果です。 でも、選曲が保守寄りになり過ぎてしまい、「名曲」や「代表曲」と呼ばれる歌を持つ歌手が昔の曲を何度も歌って連続出場を続けることで「歌合戦でこの歌手の曲を聴かないと」「この歌手はこの曲じゃないと」という印象を与え、さらに歌手や歌唱曲が限定され、新陳代謝が進まないという状態が第66回(平成27年)まで続きました。

第67回では演歌陣の顔ぶれに変化が見られました。

白組は46回連続出場中の五木ひろしに次いで出場回数が多いのが17回連続出場中の氷川きよしとなります。

残りは2年ぶり3回目となった福田こうへいと、第66回が初出場で2回目の出場となる三山ひろしと山内惠介です。

紅組は39回出場の石川さゆりを筆頭に、28回の坂本冬美、21回の天童よしみ、2年ぶりに返り咲いて19回目となる香西かおり、14回の水森かおり、そして第66回(平成27年)に返り咲いて今回が3回目の出場となった島津亜矢と初出場となった市川由紀乃という顔ぶれですが、この中でヒット曲を出しているのは水森かおりと市川由紀乃くらいです。

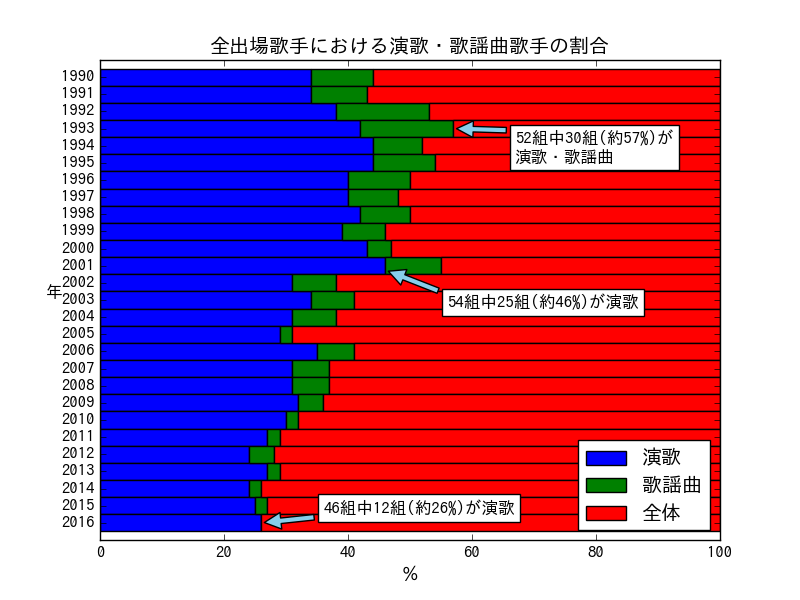

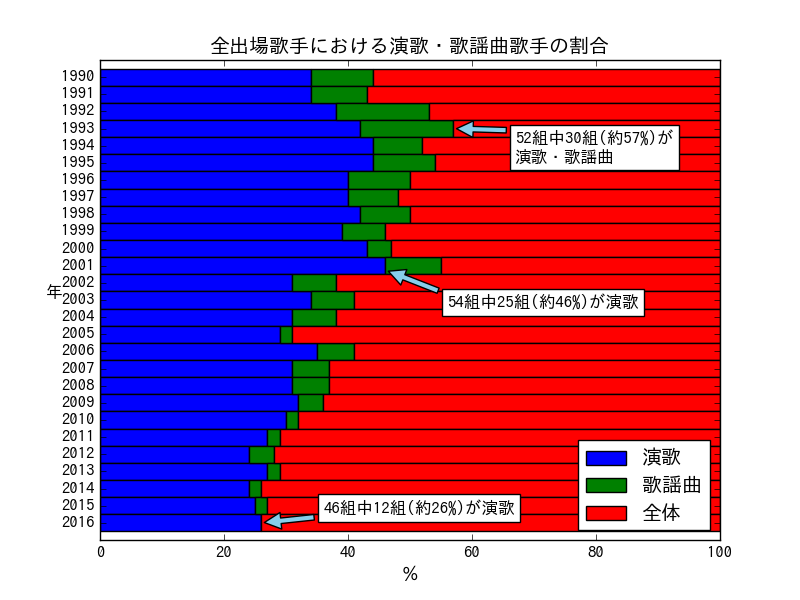

現在の歌合戦における演歌歌手の割合は、1990年代と比べるとだいぶ小さくなっています。 下に、第41回(平成2年)から第67回(平成28年)までの出場歌手に占める演歌・歌謡曲歌手の割合の推移を示します。

現在、歌合戦で中堅どころと言われるような坂本冬美・香西かおり世代は、昭和40年代の歌合戦であれば、ベテランと言われていた歳です(もっと言うと、平成28年時点の彼女たちの歳で昭和40年代の歌合戦に出場していた歌手はいません)。

最年少の市川由紀乃ですら、30代では出場叶わず、40歳での初出場となりました。

石川さゆりと坂本冬美の間とか、五木ひろしと氷川きよしの間の世代の歌手を無理に復帰させるよりは、多少青田買い気味でも、若手を歌合戦に呼んだ方が、将来のためと思います。

もちろん、年齢に関係なく、ヒット曲があれば歌合戦に出場してもらうべきだと思います。

卒業を表明した北島三郎や森進一、紅組なら都はるみも、ヒット曲があれば、フルコーラス歌っていただく、という特別待遇であっても、オファーはしてみるべきです。

演歌に限らずですが、CDの売上枚数がそのまま歌手の人気や作品の良さを反映しているとは言えない時代です。

女性演歌に比べるとヒットの規模が大きな男性演歌も、売り上げの高い作品をよく見るとシングル1作につき、何バージョンも発売しており、コアな一部のファンが全バージョンのコンプリートをした結果である可能性も十分にあります。

NHKがよく口にする出場歌手や選曲の参考にする「のど自慢でよく歌われる曲」は、言い換えればカラオケ好きな人にとって「歌いやすい」曲で、歌手や作品の評価と連結しているがどうかはわかりません。

難しいでしょうが、「日本で最も視聴率の高い音楽番組」を自負するのであれば、そして「演歌は日本人の心」と思っているのであれば、良質な演歌を見つけ出して、歌合戦で世間に広めてやるくらいの人選、選曲をお願いしたいですし、それができると思っています。

今年の人選は、そのための大きな一歩だと思います。

選曲は人選ほど大きな進歩じゃなかったけど、こちらは翌年以降に期待します。