暇人の雑記帳

読むー好きな作家などについての寸評

エッセイ・雑文

<注目する作家>

大江健三郎

カズオ・イシグロ

北杜夫

鷺沢萠

高橋和巳

多和田葉子

野間宏

村上春樹

<1968-1972>

1968に関する本

1972に関する本

<文学史・文壇史>

文学史、文壇史について

文学史

文壇史

<最近読んだ作品>

五木寛之

大下英治

沢木耕太郎

新海均

岡崎武志

石原千秋

漱石と日本の近代

梯久美子 著

島尾ミホ伝『死の棘』の謎

ノルベルト・フライ 著1968年 反乱のグローバリズム

<トピックス>

英語で読む村上春樹

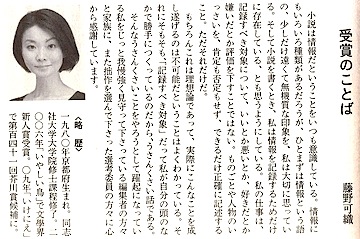

<平成25年度上半期・第149回芥川賞受賞作> 藤野可織作 爪と目

彼女の小説を読むのは2作目である。彼女が受賞の言葉に書いているように、彼女の小説はホラーの様ではあるが、書き方は「記録」のように無機質である。ホラーであるという事と書き方が無機質である、すなわち感情(情緒)を込めないという事とは関係がない。彼女の日常の感じ方が他の人たちと違うだけで、一般の人がホラーと思えるような感じ方をしているだけに過ぎないだろう。彼女は文藝春秋2013年9月号掲載の受賞者インタビューで、「私にとって「美しい」ものというのは、世間一般で言われるよりも大きな範囲があって、ほんとにきれいだとか可愛らしいものも美しいですし、逆に醜いものや怖いものも美しいんです。」、「「親子丼」ってすごくないですか。種類的に親と子で、実の親子じゃないけれど。親と子、両方殺して盛ってるぞ、みたいな。」、「日常の恐ろしさが出てくるというよりは、日常がもうすでにけっこう恐ろしい…」、と話していることからも分かるだろう。

受賞作については、自ら読まれる事をお勧めする。この小説のキーは、単身赴任中の父の浮気、実の母のベランダでの死、「あなた」の視力、父の「あなた」との性交渉における不能、「あなた」が家に来てからの不能確認のための父の浮気、「あなた」の浮気、「わたし」の爪を噛む癖、である。

選考委員の意見やマスコミで既に書かれている事だが、この小説は「わたし」が3歳の時の「わたし」と「あなた」、そして父の行動を書いている、いわゆる二人称小説である。「あなた」とは、父が「わたし」の二人目の母となるべく選んだ若い女性の事である。高樹のぶ子が評しているが、この事を知っていないと、ちょっと躓くかも知れない。しかし、ここを過ぎれば、スムーズに読み進めるだろう。確かに二人称小説として書きやすく(読みやすく)なっただろうが、二人称である必然性はないような気がする。父と3ヵ月後に結婚するかどうかを決めるために、「あなた」は「わたし」の家に入ってくる。しかし、その間に「あなた」は、「あなた」と歳が違わないように見えた、古本屋の店長と関係を結んでしまう。ひょんな事から「わたし」は、その男が家を訪ねて来たところに遭遇し、嫌いなベランダに押し出されてしまう。ベランダは母が亡くなっていたところだ。その翌日、「わたし」は爪を激しく噛み、その爪で幼稚園の友達たちを傷つけたために「あなた」からマニキュアを塗られてしまう。そして、その時がおとづれる。ソファーで寝ている「あなた」の眼に、剥がれた(剥がした)爪の形をした(コンタクト代わりの)マニキュアを「わたし」がこじ入れる。果たして3歳の「わたし」に復讐の意図はあったのか、単なる子供のいたずらなのか。そしてラスト手前の文章、「あなたが過ごしてきた時間とこれからあなたが過ごすであろう時間が、一枚のガラス板となってあなたの体を腰からまっぷたつに切断しようとしていた。」、というのは何を意味しているのか。私には理解できない。

ホラーと言えばホラーであり、高樹のぶ子の言うように”女性向きでネガティブな攻撃性”が書かれていると言えばそうも言える。いずれにしても私の好みではない。書き方も彼女の言葉に依れば「記録」なのだから、意識的に描写を排除しているのだろうが、もっと深みがある書き方であっても良いと思う。作家としての「こころ」が見受けられないのが残念である。

評論家の石原千秋に依れば現代作家は描写が全然できない、という。その二つの理由の一つには「物語性が非常に強くなっているので、読者の時間を止める勇気を持てなくなっている」、という事があるという。藤野可織は1980年生まれであり、映画、テレビは勿論、アニメやゲームなど忙しく動くメディアで育ってきた世代である。多分にして、その影響が強いと思うのだがどうだろうか。

<芥川賞選評>

今回の芥川賞最終選考では受賞作を含め5作が取り上げられた。選考委員の多くの意見からは、今回は不作であったらしい。選評を読んでも「爪と目」を積極的に推した選考委員は小川洋子だけにしか思えない。各選考委員の気になる意見を抜き出してみた。

<小川洋子>

語り口が、報告書のように無表情なのだ。二人がラスト、”あとはだいたい、おなじ”の一行で一つに重なり合う瞬間、瑣末な日常に走る亀裂に触れたような、快感を覚えた。広い世界に拡散するのでもなく、情緒を掘り下げてゆくのでもない方向にさえ、物語の存在するのを証明してみせた小説である。

<島田雅彦>成功例の少ない二人称小説としては、例外的にうまくいっている。これは文句なく、藤野可織の最高傑作である。

<堀江敏幸>「わたし」と「あなた」のあいだにある聞こえていない声の帯域に、読者としての私は深く入り込んでいた。

<高樹のぶ子>私は女性向きでネガティブな攻撃性が苦手である。冒頭の一文からつまづき、文学的評価は他の委員に譲るしかなかった。

<宮本輝>幼い子の「わたし」が、じつはおとなになってからの「わたし」の視点によることも深読みしなくてもわかる。最後の場面が、単なるホラー趣味以外の何者でもない気がして首をかしげざるを得なかった。爪と目がこの小説の奥に置こうとしたものの暗喩になりきっていなくて、強くは推せなかった。

<川上弘美>ていねい、という言葉を、この小説を読んでいるあいだじゅう、思っていました。そのていねいさは、小説というものに対する情愛からくるのだと思います。まだほんの少し、不自由な感じはするのです。

<山田詠美>どうせなら、もっとサイコホラー寄りに徹して、小説にしか出来ない技を駆使して展開させていたら、映画を連想させることなどない、言葉による、そこはかとない恐怖に覆われた魅力が出たと思う。

<村上龍>読む側は戸惑いと負荷を覚える。

<奥泉光>筋だてにやや分かりにくい部分があり、ことにラストのイメージが不鮮明である(後略)

<トピックス> 藤野可織芥川賞受賞記念対談など

ひまじんのホームページにようこそ!