暇人の雑記帳

読むー好きな作家などについての寸評

エッセイ・雑文

<注目する作家>

大江健三郎

カズオ・イシグロ

北杜夫

鷺沢萠

高橋和巳

多和田葉子

野間宏

村上春樹

<1968-1972>

1968に関する本

1972に関する本

<文学史・文壇史>

文学史、文壇史について

文学史

文壇史

<最近読んだ作品>

五木寛之

大下英治

沢木耕太郎

新海均

岡崎武志

石原千秋

漱石と日本の近代

梯久美子 著

島尾ミホ伝『死の棘』の謎

ノルベルト・フライ 著1968年 反乱のグローバリズム

<トピックス>

英語で読む村上春樹

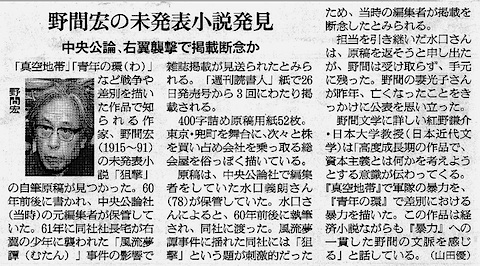

2013年5月、突然に野間宏の未発表小説「狙撃」が週刊読書人に掲載されることとなった。そんな新聞記事を見て、私はすぐに同紙3回分を予約注文し、読んで見た(発表は5月3日号、10日号、17日号の3回に分けて掲載された。諸事情あり、読了したのは8月になった)。

この原稿を保管していた元中央公論社編集者の水口義朗氏(5月3日号「作品掲載の背景」)に依れば、「小説中央公論」等の文芸雑誌を担当していた時に先輩の I さんから渡されたという。だから、いつの作品かは分からないが、1960年前後に書かれたのではないかという。しかし、1962年2月に「風流夢譚」事件があり、「狙撃」という題名が過激であったため会社は雑誌掲載を見送り、そのままになってしまったのではないかという。

小説は、政府が経済白書で「もはや戦後ではない」と結語した1956年の後、日本経済が高度成長し始めていた時期のものであり、作者が題材を戦後の混乱と自身の経験を踏まえた内容から経済的な社会問題を捉えた内容に変えようと悩んでいた時期に書かれたものである。

1959年に兜町を舞台に株屋の話しを書いた長編小説「さいころの空」を上梓したが、野間宏の書いた意図が明確ではなく、私は評価しない。この「狙撃」はその前後に書かれたものと思われるが、400字詰め原稿用紙にして52枚というから短い中篇(あるいはやや長目の短篇)小説と言えるだろう。

物語は主人公である松井青樹が、車の中で女優の恵千鳥に「今日は、わたしは時間を殺すよ。ひとを殺すばかりが才能じゃない。時を殺すことが出来なければ、ひとは最後の勝負に負けるものだよ。」、と演説を打つところからはじまる。東京食品の株買い占めを巡る闇社会の男たちのやりとりが主たる筋書きであり、事務所で松井がピストルで撃たれて倒れるところで終わる。語り口は野間の一連の小説と変わりはないのだが、長編小説を書く前の習作か、連作小説の一部とも取れる、野間の小説にしては何とも中途半端な作品である。

森彰英及び紅野謙介が、それぞれ10日号で「小説「狙撃」の周辺」、17日号で「野間宏のもうひとつの戦争小説」、という解説を書いているが、その中でも明らかにしているように、この小説は乗っ取り屋・横井英樹による東洋精糖株買い占め、安藤組組員・千葉一弘による狙撃事件をモデルにしている。出てくる人物も五島慶太、児玉誉士夫、安藤昇など実在の人物をモデルにしている。そのせいか人物描写が薄っぺらである。

風流夢譚事件があり発表を差し控えたという事も考えられるが、野間宏の小説でなければ、そんな話しにもならないような駄作ではないかと思うのだが、どうだろうか?

野間が「さいころの空」を上梓した後の目立った作品といえば、「わが塔はそこに立つ」と彼の代表作の一つともなった長篇「青年の環」くらいである。「わが塔はそこに立つ」は野間の学生時代を書いた小説であり、「青年の環」は大阪市役所勤務時代の経験を基にして書いた小説である事を考えると、彼の高度成長以降の時代を題材にした作品への転換は失敗に終わった、とも言えるのではないか。

ひまじんのホームページにようこそ!