暇人の雑記帳

読むー好きな作家などについての寸評

エッセイ・雑文

<注目する作家>

大江健三郎

カズオ・イシグロ

北杜夫

鷺沢萠

高橋和巳

多和田葉子

野間宏

村上春樹

<1968-1972>

1968に関する本

1972に関する本

<文学史・文壇史>

文学史、文壇史について

文学史

文壇史

<最近読んだ作品>

五木寛之

大下英治

沢木耕太郎

新海均

岡崎武志

石原千秋

漱石と日本の近代

梯久美子 著

島尾ミホ伝『死の棘』の謎

ノルベルト・フライ 著1968年 反乱のグローバリズム

<トピックス>

英語で読む村上春樹

「文學界」八十年の軌跡

(文學界2013年11月号)

「文藝」が80年記念誌を出したら、「文學界」も80年の軌跡を辿る記念誌を出した。

「文藝」が最近はややポップなのに対して、「文學界」は昔と変わらずコンサバティブである。だから、筆者も内容もコンサバティブである。

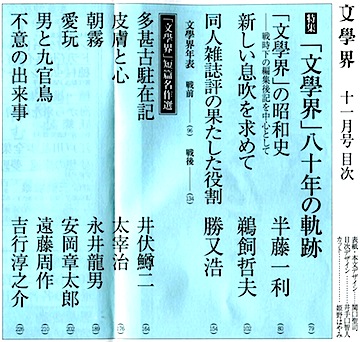

戦前の部分は半藤一利が、戦後(1945年以降)の部分は鵜飼哲夫(読売新聞文化部編集委員、1959年生れ)が担当している。

私にとって興味のある戦後史は、石原慎太郎の「太陽の季節」の登場から始まっている。何故ならこの作品が新しい時代の始まりを象徴しているとともに、第一回(昭和31年1月)文學界新人賞受賞作であるからだ。

文學界新人賞は、新人発掘のための雑誌主催の文学賞の先駆である。因みに同新人賞受賞作で芥川賞を取ったものは、石原の後、丸山健二の「夏の流れ」、東峰夫の「オキナワの少年」、瀧澤美恵子の「ネコババのいる町で」、モブ・ノリオの「介護入門」の4作。また、同賞受賞者で芥川賞を受賞したのは、上記5名以外に菊村到、岡松和夫、宮原昭夫、高橋揆一郎、木崎さと子、南木佳士、米谷ふみ子、青来有一、吉田修一、長嶋有、吉村萬壱、絲山秋子、赤染晶子、円城塔、楊逸、藤野可織の16名である。野呂邦暢は佳作であるが、芥川賞受賞者となった。城山三郎と、深田裕介は直木賞を受賞。そのほかに阿部昭、森内俊雄、松浦理英子、鷺沢萠、片山恭一、大島真寿美も同賞受賞者である。

文學界が新人の発掘に成功を収めると、他誌も続いて新人文学賞を創設する。

「中央公論」が昭和31年、「群像」が昭和33年、「文藝」が昭和37年、「新潮」が昭和44年、「すばる」が昭和52年、「海燕」が昭和57年にそれぞれ創設。

また、文學界は「第三の新人」の芥川賞作を多く掲載している。吉行淳之介の「驟雨」、小島信夫の「アメリカン・スクール」、近藤啓太郎の「海人舟」が該当する。そして、開高健の「裸の王様」、大江健三郎の「飼育」も同誌に掲載され、芥川賞受賞作となった。

昭和50年代に入ると中上健次や村上龍、三田誠広、宮本輝、中沢けいなど新しい世代が脚光をあびる。そんな中、文學界は昭和60年に共同討議「シリーズ・戦後文学とは何か」をスタートするが、第一回で柄谷行人と中野孝次の意見が噛み合わず、喧嘩腰のまま平行線で終わってしまったらしい。

今は文壇はなくなり、雑誌新人賞から輩出する作家が殆どである。発売部数の少ない文芸雑誌の役割はそこに落ち着いたのだろうが、ネットや電子書籍社会となった今後はどのようになるのかは推測もつかない。

目次に見られるように、文學界のもう一つの功績である「同人雑誌評」については勝又浩が書いている。文學界短篇名作選として、井伏、太宰、永井、安岡、遠藤、吉行の6作品も掲載されている。

ひまじんのホームページにようこそ!