暇人の雑記帳

読むー好きな作家などについての寸評

エッセイ・雑文

<注目する作家>

大江健三郎

カズオ・イシグロ

北杜夫

鷺沢萠

高橋和巳

多和田葉子

野間宏

村上春樹

<1968-1972>

1968に関する本

1972に関する本

<文学史・文壇史>

文学史、文壇史について

文学史

文壇史

<最近読んだ作品>

五木寛之

大下英治

沢木耕太郎

新海均

岡崎武志

石原千秋

漱石と日本の近代

梯久美子 著

島尾ミホ伝『死の棘』の謎

ノルベルト・フライ 著1968年 反乱のグローバリズム

<トピックス>

英語で読む村上春樹

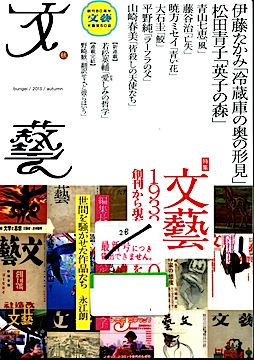

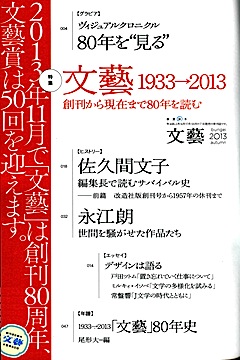

創刊から現在まで80年を読む(文藝2013autumn)

この特集により知ったのであるが、文藝の創刊は1933年であり、最初は改造社から出版された。1944年には政府の言論統制により改造社と中央公論社が解散させられたため、河出書房が買い取り刊行した。

私は文藝は、河出書房が戦後に創刊したものと思っていたのでビックリした。

戦前からの雑誌としては、他に

新潮(1904年創刊)、文学界(1933年創刊)がある。

この雑誌の特集は、

1)ヴィジュアルクロニクル・80年を”見る”

2)佐久間文子:編集長で読むサバイバル史

ー前篇 改造社創刊号から1957年の休刊まで

3)永江朗:世間を騒がせた作品たち

4)エッセイ:デザインは語る

5)年譜:1933→2013「文藝」80年史 からなる。

これらを読めば、一つの雑誌を通して見た文学史を読んだことになる。

上記の理由から文藝は、戦時中唯一の文芸雑誌となった。1954年6月には臨時増刊号として「夏目漱石読本」を出し、以後、島崎藤村などシリーズで刊行し、好評を博した、という。しかし、1957年に河出書房が倒産、すぐに河出書房新社を設立するも、文藝は5年間、休刊する。1962年に復刊するとともに文藝賞が創設される。

出版社における文学賞の設立意義は、新人作家の発掘と囲い込みではないだろうか。私はそう思う。

文藝賞受賞者としては、高橋和巳、田中康夫、山田詠美、久間十義、長野まゆみ、伊藤たかみ、星野智幸、鹿島田真希、綿矢りさ、山崎ナオコーラ、青山七恵、磯崎憲一郎などそうそうとした作家がいる。受賞者の中からは芥川賞作家も何人か生まれた。

ヴィジュアルクロニクル・80年を”見る”を見れば分かるのであるが、1964年にはポケット版になっている。1965年には表紙が作家の写真になっており、石原慎太郎、水上勉、高橋和巳、井上光晴などで飾られた。1966年にはA5版に戻っている。1968年3月に新社も会社更生法を申請し、3ヵ月ではあるが文藝はまたも休刊する。

休刊はしたものの、この頃は、日本が元気なときであり、川西政明の「新・日本文壇史」第十巻によれば、文藝は埴谷雄高、吉本隆明、三島由紀夫、高橋和巳の四本柱を持ち、発行部数は文芸雑誌としては異例の三万部を維持していたという。しかし、1970年11月に三島由紀夫が割腹自殺し、1971年5月には高橋和巳が上行結腸ガンで亡くなり、二本の柱を失う事で部数が急激に低落する。川西の著作に依れば、当時の編集長・寺田博は、阿部昭、黒井千次、後藤明生、坂上弘、古井由吉らの「内向の世代」を中心に誌面を刷新することを図った、という。

その後、1980年代に入ると文芸雑誌には逆風が吹き、1984年から季刊誌にせざるを得なくなり、”現代思想との接続”、”カウンターカルチャーの挑発”、”J文学”、”作家特集”、と文藝は他誌とは異なる動きを模索することになる。

文藝には高橋和巳や金鶴泳、埴谷雄高などが執筆していたので、私が買った文芸雑誌では、多分、一番多いのではないかと思う(ひょっとしたら「群像」か?)。だから、季刊誌になってしまい、日本文学界への影響力が少し小さくなった今の状態は、残念と思わざるを得ない。

最近は時間にも余裕が出来、また図書館の利用もできるので、内容が良ければ読む機会も増えると思う。編集部の奮起に期待したい。

ひまじんのホームページにようこそ!