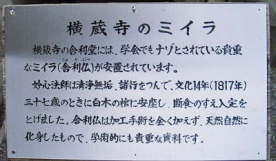

西国33所の谷汲山は岐阜県にある。 なぜそんな遠いところが最後の33所目になるのか分からないが、そこへ行くことにした。  帰りは京都の革堂と六角堂に寄る予定を立てた。車で行くのは面白くないということで、KLEで行くことにした。 帰りは京都の革堂と六角堂に寄る予定を立てた。車で行くのは面白くないということで、KLEで行くことにした。日帰りは不可能なので、琵琶湖ほとりにある会社の保養所を予約した。息子に電話すると、一緒に走れるという。3人分の宿を予約し、3日間天気がいいことを祈った。 10月13日午後3時頃家を出た。 近畿自動車道から名神、そして大津ICから大津市坂本にある宿まで140kmを一気に走った。 宿は琵琶湖岸にあり景色が美しい。琵琶湖巡りの定宿にしていたが、近々閉めるということであった。少し残念。 明くる日は、午前10時に宿を出発した。幸い天気はよかった。タンデムでの泊まりがけツーリングは今回が初めてである。未体験ゾーンといってもいい。 名神を走り、大垣インターチェンジで降りた。  国道258号線を北上し、今度は国道417号線に入ったが、このあたりからMIOマップナビの電池が切れ、使い物にならなくなった。かなりの方向音痴なので不安がよぎったが仕方ない。 ナビができないナビを見ながらバイクを走らせた。途中何度か息子と連絡を取り、待ち合わせ場所を確認しながら進んだ。国道をはずれると田舎道となり2度ほど道を間違った。 何とか谷汲山観光案内所のある「夢さんさん谷汲」にたどり着いたのは午後1時を少しすぎていた。 ほどなく息子のTRXも到着した。ここまで160km走っていた。食事を軽く済ませてもと来た道を少し戻って目的の谷汲山に向かった。 谷汲山に着いたのは、1時30分であった。 寺に参詣するために、用意をしたがヘルメットやパット入りのライダースーツはかさばるので、盗難防止対策をしていると時間がかかった。 華厳寺(けごんじ)は、天台宗の寺院で山号は谷汲山(たにぐみさん)。 本尊は十一面観音、脇侍として不動明王と毘沙門天を安置している。 西国三十三所第三十三番札所で、ここが満願結願の寺院である。桜、紅葉の名所としても知られ多くの観光客で賑わう。   西国三十三所の札所寺院では唯一、近畿地方以外にあり、それが満願結願の地とはうまくできている。 西国三十三所の札所寺院では唯一、近畿地方以外にあり、それが満願結願の地とはうまくできている。参道の商店街をゆっくりと見ながら歩き仁王門に着いたのは1時56分であった。 (谷汲山の参詣模様は三十三所巡りのページに書いた) 参詣を終わって谷汲山を出たのは3時であった。 県道40号を走り次に267号を北に走った。横蔵寺に立ち寄ることにした。3時30分についた。 横蔵寺は 延暦20年(801年)に、伝教大師 最澄が創建したと伝えられる寺である。22体の国の重要文化財が安置されている。多くの絵画、書籍を蔵していることから"美濃の正倉院"と呼ばれているという。中でも200年前に即身成仏したという妙心法師のミイラは有名で収蔵庫に展示されており、間近に見える。 紅葉の名所らしいがまだ赤くなっていなかった。 横蔵寺は鎌倉時代には38坊を有する大寺院だったというが、ウキペディアによると、 『鎌倉時代〜室町時代の寺史も、断片的にしかわかっていない。横蔵寺に言及した中世以前の文献としては、鎌倉時代後期の禅僧・無住の著である仏教説話集『沙石集』に「横倉薬師」の霊験について記しているのが挙げられる程度である。 横蔵寺に現存する仏像の中で、大日如来像(重要文化財)には平安時代最末期の寿永2年(1183年)の銘があり、同年、三重塔の本尊として造立されたことが明らかである。また、金剛力士(仁王)像には、建長8年(1256年)の銘があり、作者は鎌倉時代を代表する仏師の一人である定慶(じょうけい)であることがわかっている(鎌倉時代には「定慶」という名の仏師が複数名いるが、この「定慶」は通称「肥後別当定慶」と呼ばれる人物である)。寺史に関する史料の乏しい中で、これらの仏像の像内銘は貴重なものである。 横蔵寺は、元亀2年(1571年)、織田信長の兵火で焼失し、現在ある本堂、三重塔、仁王門などの主要伽藍は江戸時代の復興である。織田信長の比叡山焼き討ちによって、延暦寺の伽藍が灰になった後、横蔵寺の本尊薬師如来像は、「延暦寺本尊と同じ霊木から造られた、最澄自作の像」という由緒ある像だということで延暦寺に移された。その代 わりに、洛北の御菩薩池(みぞろがいけ、現・京都市北区の深泥池)から移されたのが、横蔵寺の現本尊である薬師如来像であるという(抜粋)』 ということである。日頃高野山や奈良の寺院の歴史などにはよくふれているが、他の県にも歴史あるすばらしい寺院があることを再認識させられた。拝観受付を済ませると、説明テープを流してくれた。 ミイラは妙心上人の即身仏で、約200年前のものだそうである。この山深い湿気の多そうなところでよく残ったものだと思う。仏様は、大きな口を開け幾分苦しそうな表情である。 入り口付近に、元は仁王門に祀られていたと思われる金剛力士像と隣は十二神将が並んでいる。 南北朝時代の四天王や鎌倉時代の大日如来などいろいろある。深沙大将は初めて見たので印象に残った。 横蔵寺を4時に出発した。 県道267号線をいったん戻り、国道303号線を北に走り出した。TRXは早いので先に走ったが、ワィンディングロードはKLEも得意なので、何とか後に付いていった。TRXはスピードを抑えていたかも知れないけれどね。 この国道303号線は琵琶湖へ続いている。夕暮れが迫ってくるのでひたすら走った。 木之本市に出てから、国道8号線を南下した。ここまでの道は山間を走っていたため、思ったより距離がある感じが した。 木之本市を過ぎた当たりから日が暮れ始め、琵琶湖大橋を渡る頃には夜であった。 宿に着いたのは8時前で、谷汲山から165km走っており、この日のトータル走行距離は325kmであった。 明くる16日は8時30分に宿を出た。 国道161号線を南下、途中で府道30号線を西に向かった。大都市の道とは思えないような細くてクラシックな町並みの続く道であった。急なカーブがあり、タンデムでは緊張した。 30号線から白川通りを南下、丸太町通りを西に走った しかし目的の革堂がなかなか見つからず、近くまでいっていったり来たりした。ナビが使えなかったというのも痛かった。  革堂にはなんとか9時30分についた。 革堂にはなんとか9時30分についた。(革堂の参詣模様は三十三所巡りのページ) 革堂を10時分にあとにし、京都市役所前にある本能寺に立ち寄り、次の目的地の六角堂に向かったが、これもよく迷った。六角堂は烏丸通りから少し入ったところにあった。10時30分についた。京都は、慣れないと場所が分かりづらい。 (六角堂の参詣模様は三十三所巡りのページ) 本能寺(ほんのうじ)は、京都府京都市中京区にある、法華宗本門流の寺院で、本尊は、日蓮が定めた久遠常住具足の「南無妙法蓮華経」の十界曼荼羅である。織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」はあまりにも有名である。 塔頭が七院ある(恵昇院、蓮承院、定性院、高俊院、本行院、源妙院、龍雲院)。 本能寺は、当初は「本応寺」という寺号で、室町時代の1415年(応永22年)京都油小路高辻と五条坊  門の間日隆によって創建されたものという。 門の間日隆によって創建されたものという。1418年(応永25年)日隆は、妙本寺の妙顕寺5世・月明と法華経の解釈をめぐり本迹勝劣を主張し、対立したため破却され、日隆は河内三井・尼崎へ移った。応仁の乱後、京都復興に尽力した町衆は、大半が法華宗門徒で、法華宗の信仰が浸透し「題目の巷」と呼ばれ、本能寺は繁栄を極めた。 天文5年天文法華の乱にて延暦寺僧兵により、堂宇はことごとく焼失し、一時堺顕本寺に避難した。同じ仏教でも宗派が違えば対立する。当時の建物や彫刻が残っていれば、と少し残念である。 六角堂を出たときはすでに昼が近かったので、昼食場所を探して歩いた。 息子が京都の観光ガイドブックを持っていたので、そこに紹介されていたお好み焼きを食べることにした。 なかなかおいしかった。 昼食のあと、六角堂に置いていたバイクのところに戻り、TRXと別れて帰途についた。1時30分であった。 京都南のインターチェンジから名神に乗り、近畿自動車道を走り、東大阪のSAで休憩した。自宅についたのは4時であった。 3日間で630kmの距離を無事に走り終えた。 結構なロングツーリングであった。KLE400は元気につきあってくれた。ありがたい。 最大の誤算は、MIOナビが電池切れでその役割を果たさなかったことで、せっかく事前に地点を登録していたのに役に立たずよく迷った。電源装置をつけなくてはいけないと感じた。

▲ページトップへ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||