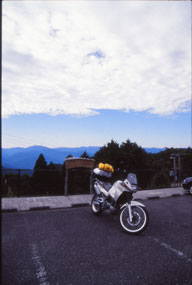

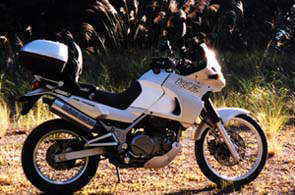

2003年の夏は、休みの日は雨ばかりだった。やっといい天気が続いた。仕事も忙しくて、どこにも行けないとなるとストレスがたまる。バイクの雑誌をみているだけでは、ストレスがたまるばかりである。ちょうど日曜日の予定が急遽変更されたので、以前から予定していたコースを走ることにした。  コースは、高野山〜野迫川村〜天川村〜大台ヶ原〜天川村〜吉野にした。 コースは、高野山〜野迫川村〜天川村〜大台ヶ原〜天川村〜吉野にした。朝8時出発の予定であったが、少し遅れて10分過ぎに家を出た。 もう陽は高く、走り出しても朝のすがすがしさはあまりなかった。今日の暑さを予感させるように、少し走ると汗ばんできた。 コースは桃山町から高野に抜ける道をとった。貴志川からはこの道が一番早く着けるからである。高野山大門前にはちょうど一時間でついた。 実は今日のちょい乗りの、もう一つの楽しみが、新しいカメラのテストであった。ポケットに残っていた硬貨を、100均で買ってきた貯金箱に入れていたが、3個たまり計算するとそのカメラを買うだけ貯まっていたのである。 早速買ってきて、今回の走りに連れて行った。 高野山は、車が多かった。実質的な夏休みの終わりで晴れたとなると、一気に人出が多くなる。 道は高野山を抜けて野迫川に向かわなければいけないのだが、分岐でうろ覚えの景色をイメージしたため、コースを取り違え橋本方面に降りてしまった。方向音痴はいらないところで時間を浪費してしまう。 結局元の道に戻った。30分ほどロスをした。 野迫川へは、峠を一つ越える。道は狭く、周りは木が生い茂っている。峠には10時少し前についた。東屋がありトイレもきちんとある。休憩にはちょうどいいところである。 峠からは下りばかりであった。 この道は、20年ほど前に走ったきりであるが、ほとんど変わっていなかった。 平坦路になってしばらく走ると、岩倉稲荷大明神があり、そばには大ケヤキがあった。 そこからしばらく走ると、野川弁財天がある。提灯をぶら下げて華やかであった。地蔵盆の準備をしてしていた。 谷間のこのあたりまでくると、夏の暑さも少し和らいでいる。バイクのツーリンググループが何台も走り去った。 この弁天様の横に東屋があり、水飲み場もあるため休憩にちょうどいい場所である。 野川弁財天を出てしばらく走ると、4台のツーリンググループに追いついた。女性が髪をなびかせネイキッドバイクを走らせていた。いいなー。少しの間4台のコーナリングしてるのを見ながら一緒に走ったが、無線で連絡したのか(皆のバイクにアンテナがたっていた)手で前に行けと合図をし、4台とも速度を落としてくれた。こういう狭い山道は、KLEの方が速いものね。気を遣ってくれた。 道は、くねくねと山肌に沿ってのび、そして国道168号線に突き当たる。 中原橋の下は猿谷ダム湖である。バサーが舟やフローターで思い思いにバスを釣っていた。 トンネルを抜け、標識に沿って右折するとすぐ天川村である。 バス釣りの大型4駆が狭い道に、連ねて駐車している。最近心ないバサーのマナー違反が目立つ。 道はさらに狭く曲がりくねっている。川の中には奇岩があり景色がいい。キャンプ場も所々にあり、それぞれが思い思いにアウトドアしていた。時間があれば私も清流につかりたかった。 この日なぜか、遅い車の後ばかりに付いてしまった。国道から、島根ナンバーの車の後に付いたが、30kmしかださず、抜こうにも一車線であり対向車が多くくるのでそのまま後について走った。地元のトラックなどは道を空けてくれるのにその気配すらなく、ずっと引っ張られた。 天川村の役場前のスタンドで、ガソリンを補給した。4.4リットル入った。 天川村の村役場をすぎ、少し走るとみたらい渓谷につく。ここは奇岩と紅葉が有名である。 たくさんの人が散策やキャンプを楽しんでいた。アマゴも釣れるところである。一度釣りにきたいものである。 道は国道309号にかわり渓谷を右に見ながら、さらに細く、さらにくねくねと続く。ここでも遅い車に、というより、大型乗用車できているためスピードが出せず対向車がきた場合は、大騒ぎをしてかわす。それに時間をとられ、普段は30分で走るところを1時間以上かかってしまった。 10分ほど走ると小さな橋があり、その橋を渡ると行者還林道への道である。バイクを止め、渋滞でいらいらした気分を鎮めた。12時であった。 林道は舗装されているが、くねくねと時折ヘアピンカーブを織り交ぜながら登り、行者還トンネルにつく。 このトンネルは内部の照明が全くなく、色が濃いめの偏向サングラスをかけていたので路面が全く見えなくなった。危険を感じたので、止まってグラスをはずした。それほど真っ暗だった。トンネルをでると下りになる。 KLEの得意とするコースで、右に左にハンドリングしながら楽しく走れた。すれ違ったのは2台の車とネイキッドバイクが2台であった。長い下り坂を降りて、国道169号線についたのは12時40分であった。予定より2時間も遅れてしまった。 食事をしていなかったのでお腹が空き、大台入り口にある山本茶屋に入り昼食をとった。山本茶やは、大台ヶ原への道の入り口にある。裏には清流が流れている。店内の椅子は丸太であり、この店の雰囲気にぴったりであった。壁には、アマゴやサツキマスの魚拓があった。「大きいサツキマスですね」「そうやね。かなりおおきいわな」 昼食は、鹿肉ラーメンを張り込んだ。鹿刺は食べたことがあるが、こうしてラーメンに入っているのは初めてであった。なかなかいい味であった。鹿独特の味がしてるのであろうが、これまで食べた経験がないので、何ともいえない。少なくともチャーシューよりは、シンプルで脂っこくなくいい感じである。オオカミの遠吠えを聞いたら知らせてください。と書いてあった。つい100年前はいたのだから.。 大台への道を走り出したのは、すでに1時を過ぎていた。いつものことながら、予定通りには行かない。 今回はエクセルでコース取りをきちんとしたのだが・・・。ま、いいか。いつものことで、予定は未定である。 大台への道は少し荒れてはいるが、景色もよく快適である。遠くに吉野や熊野の山々を望みながら走るのは気持ちがいい。標高もかなり上がっているので、暑さもさほど感じなかった。 大台駐車場へは1時50分についた。距離は143kmであった。 ここに来るのは何年ぶりだろうか?子供が4歳くらいの時に歩いたきりなので、22年ほど経っているのか。当時は土産物売りもほとんどなかったが、今はビジターセンターもありにぎわっていた。コース地図を買ってルートを見たが、時間がなかったので日出が岳だけを歩くことにした。 歩き始めてすぐに、若いアベックに写真を撮ってくれと頼まれた。バックがトウヒの木立でよかったので、後ろの木立がちょうどよく収まるところから一枚撮った。「もう一枚撮りましょうか?」「はい、今度はもう少し前でお願いします」 いわれたとおりに少し前に行くと、ほとんど二人の顔だけのアップになった。景色などはどうでもいいわけだ。 「これから頂上に行くのですか?」と聞くと、「いいえ、入山登録がいるのでここで帰ります」「????」ま、いいか。 頂上までは、2kmある。涼しいといいながらやはり夏で汗をびっしょりかきながら歩いた。 久しぶりに見る、苔がからんだトウヒやウラシロ**の林はさわやかだった。 しかし、これまで報道されているように、確かに立ち枯れの木が多い。以前歩いたときはこれほど枯れた木は多くなかった気がする。鹿害といわれるが、本当にそれだけだろうか?目先の現象にとらわれず、きちんと検証する必要があるのではなかろうか。正木が原は、鹿害がいわれる前から立ち枯れが多かった。 頂上で、しばらくいて、元の駐車場に帰ったのは、3時半であった。少しお腹が減ってきたので、売店でヨモギまんじゅうを一つ買った。人ばかりのところで食べたくなかったので、トランクにいれた。 駐車場を出たのは4時であった。帰途の、展望が開けたところでまんじゅうを食べた。少し甘すぎた。 時間がおしてきたので、コースを変えることにした。最初は、もう一本林道を走る予定であったが、キャンパーやバサーの帰りの車が多くなることが予想されるので国道169号線を、吉野に抜けることにした。もう一つの理由に大滝ダムを見たかったこともある。ダムに水を張ったら、地滑りが起こりだしたといういわく付きのダムである。完成したのにまだ水をためていない。久しぶりに走った国道169号は、すごくよくなっていた。昔は狭くカーブが多い難所がたくさんあった。しかし道はレジャー帰りの車が多く、ほとんど追い抜きできなかった。 大滝ダムサイトで休憩をした。ちょうどベンチがあったので、コンロで湯を沸かしコーヒーを飲んだ。眠くなってきたので、ベンチで横になった。大滝ダムをでたのは5時半をすぎ、あたりは薄暗くなっていた。 道が吉野に近づくにつれて車が渋滞しだした。宮滝で左折し、吉野川の右岸を走った。 対岸を見るとたくさんの車がのろのろ運転をしていた。途中、地蔵盆の提灯を飾っているところが数カ所あった。そういえば今朝の野川弁財天も同じ飾りをしていた。吉野山への上がり口の小さなお地蔵さんもきれいに飾り付けられていた。 ご夫婦らしきお二人がお菓子などを飾り付けていた。 「写真を撮らせて頂いてよろしいですか?」「どうぞどうぞ」 「どちらから?」 「はい和歌山です。家は貴志川です」 「貴志川の近くに、イタキソ神社があるでしょう」 「あります。私の家の近くです」 「そこから、ここの上の神社のお嫁さんが来ている」 「ああ、そうですか。そうですね。イタキソは木の神様ですよね」 「そうです。私の娘も和歌山市役所の裏にすんでます。あの有名なTさんのいたところです」世の中いろいろつながりが出てくる。 地蔵盆のこともいろいろ聞いた。 さらに薄暗くなった頃、子供たちが続々とやってきた。皆手にスーパーのビニール袋を持ち、中にはお菓子がいっぱい詰まっていた。あちこちのお地蔵さんを回って、お供えのお菓子を頂きに回っているのである。奥さんが、小さな袋で私にもお菓子をくれた。 100円のお賽銭で、いろいろ頂いて申し訳なかった。でもほのぼのとしたいいひとときを過ごした。こういう風習は、いつまでも残してほしい。 そこをでたのは6時30分ころで、後はひたすら貴志川まで走った。家に着いたのは、8時を少しすぎていた。走行キロは、260km、使ったガソリンは11.3リットルであった。久しぶりの長い走りで、少しはストレス解消になった。 今度はテントを積んでどこかへ走ろう。

前の週末に腰を痛めて、椅子に座るのも苦痛な状態であった。 1時間20分で高野に着いた。高野山道路は霧であった。 予定のコース国道371号線は高野町の中ほどから続いている。この国道371号線は延々と長く続き、古座町まである。そして国道とはいいながら、1車線に満たないところもある。まさに酷道である。 その371号線は、高野龍神スカイラインと平行して南下している。30分ほど走ると、相ノ浦の集落に着く。 集落に入ってすぐの、高野山小学校相の浦分校校庭で昼食にした。 ここ相ノ浦は平家の落人伝説が伝わる。槇の湯温泉は有田川の支流、御殿川沿いに建っており、炭酸水素塩・塩化物泉の湯は美肌効果が高いという。珍しく神社の境内が校庭になっている。神社の本殿への階段に腰掛け食べた。 11時40分にそこを出、相変わらずのくねくね道をさらに南に走った。 5分ほど走ると小さな鳥居が見えた。玉山弁財天とあった。社は川の蛇行部の小高い丘の上にあった。眼下を有田川が流れている。社までは、急坂を登るので息が切れた。腰はこの頃にはかなり楽になっていた。急坂を登っても痛くなくなった。弘法大師の御利益か。再び走り出したのは12時であった。そこからも、国道とは思えない道がさらに続く。すぐに小さな橋で乗用車とすれ違った。見ると林道である。 「橋の谷林道」でスカイラインへと表示があった。予定を変更してその林道を、車について走った。 道はスカイラインに届き、南へさらに走るとまもなく花園村特産品販売所につく。売店で米菓子を買い、展望台でそれを食べながらスケッチをした。本来はブナ林であろうが、いまや針葉樹が多い。木の種類はともかく、こうした山並みを見ていると気持ちがゆったりとしてくる。 1時にそこでて、今度はスカイラインを南下した。 バイクだと対向車の確認がしにくい。道のバンクも妙な感じでついているため、出会い頭での回避がしにくい構造である。10月に無料になり、バイクなどが増えると事故が心配である。ここをハイスピードで走るには、少し操縦技術が要求される。もちろん、制限速度で走る分には何ら問題はない快適な道なのだが・・・。 今回の目的のコース城が森林道へ左折した。入り口に工事中の看板があり時間規制されていた。バイクなら何とかなるだろうと道に入ったが、3kmほど走ったところで工事をしていた。「バイクがくるぞー」と工事の人が言ってくれユンボの作業を止めてくれた。しかし次の曲がり角で、ユンボが2台道を大きく掘り起していてとても走れる状態でなく、やむなく引き返した。 再びスカイラインに戻り南下した。ほどなく古びた木の看板があり、ダートが下に降りていた。地図で見ると滝があり、小森谷というところに降りている。道は、荒いダートで角のある石が多くパンクが気になったが、パンク修理剤を積んでるし何とかなるだろうと走り続けた。ここのダートの特徴は、たくさんの小さな滝から流れてくる水が、こうして道を川にして流れていることである。パンクをしたり転けたりするとかなりダメージを受ける。しかしこれは滝の水量によるかもしれない. 確かに道の途中は小さな滝がたくさんあり雨が続いた後なので水量も多く、道に流れ出していた。多いところでは、道が川になっていた。途中、越戒の滝がある。地図で確認していたが、入り口には看板があるのですぐわかった。滝へは細い階段を上っていく。雨の後なので大きな音を立てて落ちていた。なかなか豪快な滝である。一番上流の高く落ちているところまで行きたかったが、途中の小さい滝のところで水量が多く対岸に渡れなかった。このときカメラにアクシデントが起こった。 朝はきちんと撮れていたのに、急に裏蓋のロックが効かなくなってしまったのである。当然フィルムは感光してしまった。ダートでの振動で壊れたのかもしれなかった。あとは、オリンパスμワイドに任せた。 道は、さらに下っていく。途中、平維盛の住居跡があった。維盛といえば那智の浜から入水自殺を図ったはずである。 野迫川にも墓がある。こんな所にお屋敷跡があったとは知らなかった。ここでも昔の人の行動範囲の広さを思い知らされた。彼の龍神村での伝説ではお万という愛人がいたという。以外と彼は食わせ者であったかもしれない。あるいは、別人が維盛なりすましていたのかもしれない。あまりにあちこちで生きている。 この道は地図では途中で切れていた。しかし、バイクなら何とかなるだろうと高をくくって走り込んだのである。道がやや平坦になったところに短い吊り橋があり、そこからまもなく行き止まりとなった。残念だが引き返すしかなかった。 ここまで8km、引き返して合計16km。すべてダートである。うれしいやら少しの心配やら。  今度は登りで、ゴロゴロ石道を走った。川状になった道を水を舞いあげながら走った。ズボンの裾がびしょびしょになった。しかし、ダートを走るのは何ともいえない楽しさがある。スカイラインに戻ったときは、パンクしなかったことを感謝した。 せっかくスカイラインまで来たのだからと、護摩壇山スカイタワーへ向かった。手すりから谷を見ると赤茶けた崩落後がたくさんある。少し痛々しい山並みである。谷からは少し寒いくらいの風が吹き上げていた。 スカイラインを出て高野の方に引き返した。 途中綺麗な看板と休憩所があり、笹の茶屋峠がある。清水に下りる道があった。マップルでは、湯川笹の茶屋林道とある。見ればダートである。これを行かない手はない。しばし休憩して走り出した。道はフラットなダートで、快適であった。すすきが西日に光り綺麗であった。 まだ和歌山にはこんな綺麗なダートがあるのだと少し感心した。 しかしここも工事が入っていて、舗装を待つだけになっている区間もあった。  来年は舗装路になっているだろう。ダートは6kmほどある。舗装がされているところからまもなく、清水町上湯川に入る。山椒の木がまず迎えてくれた。ここ清水は山椒の産地である。くねくねとした舗装路を下りていくと、左手に綺麗な渓流が見えてくる。アマゴが今にも口を開けていそうなすてきな落ち込みもある。しかし看板があちこちにあり「アマゴ禁漁期」と書かれている。残念。実は、トランクの中にリールとロッドを詰んでいて、いい渓流があれば竿を振るつもりであった。 来年は舗装路になっているだろう。ダートは6kmほどある。舗装がされているところからまもなく、清水町上湯川に入る。山椒の木がまず迎えてくれた。ここ清水は山椒の産地である。くねくねとした舗装路を下りていくと、左手に綺麗な渓流が見えてくる。アマゴが今にも口を開けていそうなすてきな落ち込みもある。しかし看板があちこちにあり「アマゴ禁漁期」と書かれている。残念。実は、トランクの中にリールとロッドを詰んでいて、いい渓流があれば竿を振るつもりであった。道は美里龍神線になる。 途中に酒屋さんがあったので入った。のどが渇いていたのでするめいかと飲み物をもらい少し話をした。 「このあたりはアマゴが良く釣れるんでしょうね」 「そうやね。毎年大阪からもここに来る人がいるよ」 「いつ頃来たらいいのでしょうか?」「解禁の日は養殖のを放すので良く釣れるけど人ばっかりやしね。解禁の後2,3日してからええかわからんね」このお店は鑑札も売っている。こんな渓流で竿をふれたらいいだろう。来てみたい。 県道19号線美里龍神線の道をさらに下っていく。平坦路が多くなってきて、視界が広がり清水町の中心に着く。 橋を渡ると、国道480号線につきあたる。そこから5分ほど走るとあらぎ島が見える。昨年来た折りは稲がなかったが、今年は稲刈りの最中であった。あらぎ島からしばらく行くと、「あらぎ島」という綺麗な土産物販売所がある。もう遅かったので中には入らなかったが、その施設の前の田圃に、案山子があってこれがまた良かった。生活感あふれる作りの案山子で、稲刈りが終わってほっとしたという感じで、立っていたり寝ころんでいたりしていた。こういう風景はいつ見てもいい。 この田の裏手にトンネルができていた。 帰りは480号線を龍神街道の分岐まで走り、県道180号線から生石高原をぬけた。 生石高原から海南へ下りにかかったときは夕日が綺麗であった。貴志川到着は午後6時であった。 走行距離は160km、ガソリンは7L使っていた。

2003年10月24日<一日目> いい天気が続いている。気持ちがむずむずとしてくる。熊野の秋が僕を待っている。そんな気がしてくる。 以前から、熊野の走りたいコースをリストアップし、いくつかのツーリング計画を立てている。矢も楯もたまらず、そのうちの一つを走ることにした。今回は、キャンプのメニューを選んだ。キャンプグッズのフルセットとカメラなどを積んでのツーリングはまだしていない。夏しか使っていなかった、シェラフの耐寒性も試したかった。 GODWINカメラザック、小型三脚椅子、水筒、マップル、小型三脚、ニコンF80(レンズ24−50、90、100−300)、折りたたみ傘、大峰山周辺地図、モンベルアルパインマット、ダンロップテントVL−1、モンベルスーパーストレッチアルパインバローバック#3、チタンクッカー、ローソクランタン、携帯ラジオ、オリンパスμワイド110、シェラカップ、ビクトリノックスナイフ、葉書スケッチブック、水彩色鉛筆セット、これに加えて小型ステンレス魔法瓶、そして衣類や洗面道具。 朝、残っていた会社の仕事をしてから準備を始めた。出発したのは11時をすぎていた。 高野山から龍神スカイラインを抜けた。高野山でスエットシャツを一枚重ね着した。それほど季節は寒くなっていた。スカイラインに走り出すと、さすがに1000mの山稜は寒かった。日の当たっているところはそれほどでもないが、日陰にはいるととたんに温度が下がり震えた。花園村特産品売り場で水筒のホットコーヒーを飲んだ。 スカイラインは約1時間ほどで龍神村に降りる。1時30分を少し過ぎていた。 龍神村にはいるとすぐにガソリンスタンドがある。 そこから川に沿って道が続く。しばらく行くと小さいが何となく由緒ありそうな神社があった。「皆瀬神社」である。休憩した。 神社からすぐに「道の駅龍神」がある。ここでまたコーヒーを飲んだ。スカイラインを走っていたHONDAの若い人がいた。 「スカイラインは冷えますね」というと、「ほんまメチャ寒かったです。ボクなんか日陰に来たとき余り寒いので、バイクをついて来ました」日の当たったところと日陰では、それほどの差があった。 スカイラインから続く371号線を川沿いに西に走ると温泉旅館が並んでいるところに着く。今回はここ龍神が目的ではないので、温泉にも入りたかったがパスした。龍神の公衆浴場の前を抜けて、国道425号に走り込んだ。道425号は小又川に沿って延びている。1km程走ったところに天誅倉がある。 20年ほど前来た折りは、屋根も苔むしていたが葺き替えられていた。 一同はこの米倉に幽閉され、後に「天誅倉」といわれるようになったという。 さて、この国道425号線は、国道とは名ばかりで1.5車線しかなく、小又川筋をくねくねと曲がりくねっている。途中で林道への分岐が2カ所ある。 この牛廻越えは小又川と丹生川の分水嶺で、高野山と熊野三山を結ぶ参詣道としても古くから開けたところである。 昔皆が歩いたところを、今バイクで走っている。 十津川温泉に着く。 途中で三浦峠を越える小辺路の、最終ルートの出口がある。まだここを歩き残しているのである。しっとりしたいい神社もあった。ここ十津川は歴史が古いので、調べれば面白い神社かもしれない。「川合神社」とあった。 そこからほどなく「昴の里」がまず迎えてくれる。昴の里は素通りし、県道732号線をさかのぼり、上湯温泉にむかった。ここには野猿がある。公衆浴場にも野猿があり、その昔渡った。 上湯には旅館が2,3軒あり、2500円と安い宿もあったが、今日はキャンプをするのでパスした。このあたりは昔とほとんど変わっていない。夕暮れに沈んだ色で山あいのムードが漂っている。再び425号に戻り、ダムサイトに出、今度は国道168号線を川湯温泉に向かった。 川湯のキャンプ場に着いたのは午後5時であった。走行距離は178kmであった。「川湯野営場木魂の里」とあった。キャンプ場でなく、野営場というのがうれしい。キャンプ場の管理棟は無人であった。テントを張る前に、近くの店に夜の食料を買い出しに行った。ほとんど何もなく手近なところで、肉、ニンニク、ごまたれ、おにぎり、エノキダケ、そして朝のパンを買った。 メニューは豪華絢爛?な変則しゃぶしゃぶにした。 キャンプシーズンがはずれているので、無料かなと思った。バイクで来た人のテント一張りと、川側に大型テントが二張りほどあった。さて、テントを張ってランタンを点けようと思ったら、ガスランタンがない。パッキングを小さくするために、入れたり出したりする内に積み込み忘れたのである。それと、箸とライターも入ってなかった。幸いローソクランタンと自動点火のバーナーは持っていたので少し暗いが、明かりは懐中電灯と併用して食器はスプーンとフォークで食事をした。腹が減っていたのでうまかった。 500円のラジオはチューニングが安定せず、すぐ聞こえなくなったのでたびたびダイヤルを回して合わせた。何とか試合結果は確認できた。しかしそれからすぐに寝入ったらしく、以後の記憶がなくなった。 朝までに何度か目が覚めたが、そのときはいつも鹿らしき動物の鳴き声がした。気温は5度だったが、フリースのベストを着て寝たので寒くはなかった。マイナス3度という耐寒温度は信じていい。またエアマットも快適であった。 朝は6時に目が覚めた。川を見ると夕べは泥濁りだったのが、澄み切っていた。工事を止めてる間はきれいに流れている。  無料かなと思っていたら、やはり7時半頃料金を徴収にきた。700円であった。テントを撤収し、パッキングし終わったのは8時を少しすぎていた。一人用テントでキャンプしていた人に挨拶に行った。KAWASAKI500SSという、あまり見かけないがすてきな2サイクルに乗っていた。「いいバイクですね。よく走るでしょう」「はい、いつ壊れるかしれませんが。もう出かけるのですか?」 無料かなと思っていたら、やはり7時半頃料金を徴収にきた。700円であった。テントを撤収し、パッキングし終わったのは8時を少しすぎていた。一人用テントでキャンプしていた人に挨拶に行った。KAWASAKI500SSという、あまり見かけないがすてきな2サイクルに乗っていた。「いいバイクですね。よく走るでしょう」「はい、いつ壊れるかしれませんが。もう出かけるのですか?」「玉置山に登るので、早くでます。夕べいろいろお話ししたかったのですが少し体調が不安だったので寝ました」 「僕はこれからテントをこのままにして串本方面に走りに行きます」500SSのライダーともっとバイクのことなど話をしたかったが、時間がなかった。 キャンプ場からの橋を渡り道に出、こちらを見てくれていたので手を振ろうと思ったが、まだ体がバイクに乗りきっていなかったので片手では危険を感じたためそのまま走った。ホーンを鳴らす余裕もなかった。 国道168号線にで、宮井大橋のたもとのガソリンスタンドで給油した。8.5L入った。 スタンドの奥さんが、「どちらへ行くのですか?」と聞いてきた。 「これから玉置山へ登ります」「玉置山は昨日祭りだったんですよ。餅撒きなんかありましたよ」「うわ!そうですか。見たかったナー」 仕事で遅れたので仕方ない。道は、北山川の上流に向けて走っている。この辺から奈良と三重と和歌山が入り交じる。 道は311号線と169号線が一緒になる。竹筒から311号線は、風伝峠に向ける。玉置山へは169号線を北へ走り、林道に入る。綺麗な杉やブナの林が続く快適な道である。KLEで走るのにもってこいの道である。 この道は新宮在住時代、何度か走ったことがある。改めて走ってみると、知らなかったことや気がつかなかったものに出会う。その一つが「龍神の水」である。道沿いに「龍神の水」が湧き出ているところがある。柄杓をおいているので飲んだがおいしい水であった。そばに巨石があって小さな祠がまつってある。鳥居には「亀岩白龍大権現」とあった。巨石にまつわる伝説が生まれて今に語り継がれる。 「こんにちは」 「そうです。昔このあたりを工事しに来ました。道が良くなりましたね」 「はい、道は良くなったけれど人が減ってしまって・・・」 「どこでもそうですね」 確かに人の気配がない。その昔はたくさんの人がいて、私たちが工事に行くと、ごちそうを振る舞ってくれたのだが。これだけ小さな小学校でも廃校になるくらいだから、子供はほとんどいないのじゃないかなと思う。 奥さんが連れているボクちゃんは貴重な存在である。写真を撮らせていただいた。周りは昔ながらの光景が広がっていた。  一つ違うのは田圃の草が稲から雑草に変わり、荒れたままということであった。下に降りると、花を持ったおじさんに出会った。「こんにちわ」「あ、バイクで来ましたか」「はい、私昔このあたりに工事に来ました」「ああ、それはそれは私はここに生まれてよそに行ってから、最近また戻ってきました」「昔は舗装もできてなかったですね」「そうやね、電気も電話もなくて電気を引くとき、ここの部落全員で木を切り出して電柱にしたんや。そして電線は鉱山の余ったものをもらってきて張ったよ。鉱山から技術者が来て教えてくれるけどさっぱりうまくいかなんだね」 一つ違うのは田圃の草が稲から雑草に変わり、荒れたままということであった。下に降りると、花を持ったおじさんに出会った。「こんにちわ」「あ、バイクで来ましたか」「はい、私昔このあたりに工事に来ました」「ああ、それはそれは私はここに生まれてよそに行ってから、最近また戻ってきました」「昔は舗装もできてなかったですね」「そうやね、電気も電話もなくて電気を引くとき、ここの部落全員で木を切り出して電柱にしたんや。そして電線は鉱山の余ったものをもらってきて張ったよ。鉱山から技術者が来て教えてくれるけどさっぱりうまくいかなんだね」その苦労は並大抵ではなかったことが伺いしれる。それほど奥地で、それがわずか40年ほど前のことである。日本はいかに早く近代化し崩壊していったかがわかる。懐かしさをもっと味わいたい気持ちを残して玉置山に向かった。 道は綺麗な林道である。玉置神社は熊野古道大峰奥駆け道の一つの終わりである。 巨大な杉が何本もある。鳥居が新しくなっていた。

北山村に着いたのは3時を少し過ぎた頃であった。 近年、「ジャバラ」という、柚に似た果物の特産地で、その製品はアトピーなどによく効くと言うことで、ヒット商品になっている。ネットで売り出したところ、申し込みが殺到し、雇用確保につながったという。また、ここは筏下りでも有名になっている。自然を生かし観光客を呼び込んで活性化につなげるこうした試みはいいことである。 時期は夏の間なので、私が通ったときは、水量もなくへも大したことはなかったが、ダムを放水すると形相を変え、カヌーなどにとっても楽しい遊び場となるのである。 村の中心部に、「おくとろ温泉きたやま」があり、たくさんの車が止まっていた。 同じ敷地にある、道の駅の方は少し寂しい雰囲気で、店員の対応も愛想がなかった。 北山村の雑貨屋さんで、夕食の買い物をした。カップヌードルと紙コップに入ったコーヒーセットを買った。 「この辺は昔とあまり変わってないですね。よくKさん宅にお世話になりました」「ああ、そうですか。Kさんは2年ほど前になくなりました」「そうですか。北山館という旅館がありましたが?」「あああれは今もやってます。息子さんが跡を継いでいます。北山村は全国一の高齢自治体になったんやで。ほんま年寄りばっかりになってしもた」 ここ北山村の人口は600人を少し超えたぐらいで、都市部の団地一つ分くらいである。しかし人口が少ない分、一つになってまとまり何かをすればいいところになると思う。残念なのはやはり高齢化だろう。 169号線は、熊野市からの国道309号線と合流する。七色ダムの堰堤に沿ってのびているが、道が狭い上に曲がりくねっているので、非常に走りにくい道である。後ろからBMWがくっついて走ってきたが、抜かせるのも危険な道なのでそのまま走った。この道は、一般的には東熊野街道とされている。 小口橋の袂の広場にバイクを止め、軽い夕食をとることにした。せっかくルアーロッドを持ってきたので、ここでバス釣りをすることにした。ここは15年ほど前、よく通ったバスポイントであった。今はバスボートが走り回るようになった。 時代が変わったのを感じた。バスボートのつけ波が岸を洗うので、とても釣れる気はしなかったがともかくセットしルアーを投げた。竿を振っている間に湯を沸かした。カップヌードルとコーヒーを飲み終わった後も、少し投げたがヒットはなかった。 他の釣り人もボートを上げていた。バスはあきらめ、 七色ダムサイトを出たのは、4時であった。 池原ダムサイトを抜け、上北山温泉を5kmほど走ったところで、169号線と309号線が分岐する。169号線は、吉野町宮滝で370号線と合流する。370号線は伊勢街道となる。吉野大橋で左折し県道39号線を五条に向けて走り、紀ノ川左岸の県道を抜け、少し寄り道をして、貴志川に着いたのは夜の8時を少しすぎていた。 トータル420kmを走りガソリンは17.5リットルであった。テントのパッキングもうまくできる段取りがついたのと、シェラフの耐寒温度もチェックできた。 これで11月後半から12月はじめくらいまではキャンプツーリングできる目途が立った

▲ページトップへ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||