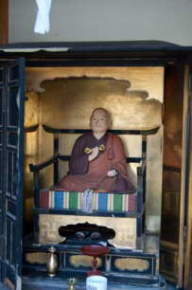

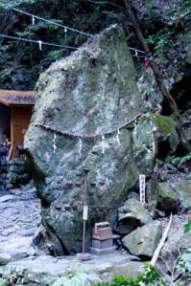

長いことツーリングに出かけていないので、うずうずしてきた。 春爛漫の桜の時期に、なぜか飛鳥大仏にあいたくなって、明日香村まで走ることにした。気温もちょうどよくバイク日和であった。最近できた京奈和自動車道を一気に走り抜け、御所に入った。ここは高天が原など神話に登場するところで日本の由緒正しき土地なのである。京奈和自動車道を降り、県道30号線を走った。 出発から1時間ほど走ったので、かわいい地蔵さんの、祠の前で小休止した。田んぼの土手にとってつけたような桜が一本満開であった。お茶をのみお菓子を食べた。このあたりは立派なおうちが多い。さすが奈良である。 我がKLE400は、今年で8年目になるが、極めてスムーズに走ってくれる。 これまで小さな故障はいろいろあったけれど、致命的な故障もなく走ってくれるので助かっている。 いつものことであるが、ナビをつけて走った。もうこれがないと走れなくなってきている。 とにかく便利である。またその気になれば、走行データをグーグルなどの地図に写して記録しておくことが出来る。 明日香に着いて川原寺前の駐車場の片隅にKLEを駐めた。 休憩時間を含めて2時間ほどで到着した。そこから飛鳥寺まで歩いて行くことにした。途中「弥勒石」の祠があった。この弥勒石には古来より、下半身の病気が治るという言い伝えが残されている。 案内書にもあるが、真神原の西を流れる飛鳥川のちょうど右岸に位置している。 飛鳥寺までの道には、チューリップやいろいろな草花の花がきれいであった。 飛鳥寺間での道の途中に、大化改新の時、切られた蘇我入鹿の首がここまで飛んできたと言われる首塚がある。 板蓋宮跡からここまで、600mほど飛んできたのである。さらに、切られた入鹿の首が鎌足を追いかけて来るので、その供養のためにこの五輪塔が建てられたと言う。 当時は蘇我氏の屋敷が多くあっただが、現在は田んぼの中にひっそりとある。入江泰吉氏の古い写真では、塔のまわりはむき出しの畦で、こんな立派な石畳などない。ちなみに鎌足は多武峰まで逃げたという伝説が残る。 そこから程なく、飛鳥寺である。 飛鳥寺について奈良のページに書かなくてはいけないので少しじっくり見て回った。 飛鳥寺を後にして、明日香の人気スポットを少し歩いた。 万葉文化館はもう閉まっていたので見ることは出来なかった。 板蓋宮跡を歩いていると、犬を連れて散歩をしている人が、岡寺の方へ行く坂道の途中から夕暮れを見るときれいだと教えてくれた。そこからは二上山も見え、日が落ちるにつれてあたりが赤く染まりだした。 日も落ちたので、駐輪していた川原寺の前に戻り、帰り支度をした。 おなかが空いたので、近所のコンビニでパンを買いコーヒーをわかして飲んだ。 帰りは来た道と同じルートを走った。

犬鳴山は、チョイノリというには少し近すぎるが、山登りも兼ねたので、記録しておくことにした。駐車場には10時30分に着いた。 犬鳴山は、チョイノリというには少し近すぎるが、山登りも兼ねたので、記録しておくことにした。駐車場には10時30分に着いた。犬鳴山は、お不動さんが有名である。修験道のメッカでもある。 犬鳴山の中腹に建つ真言宗犬鳴派の本山で斉明天皇7年(661年)に役行者によって開山されたという。 本尊の倶利伽不動明王は、剣に龍が巻きついていることから「運もらい不動」などと呼ばれ、運勢向上、願望成就の守護神として信仰を集めている。 淳和天皇の時代(823年-833年)、この寺で雨乞いをしたところ、雨が降ったため、山中にある著名な七つの滝(両界、塔、弁財天、小槻、奥、千丈、布引)を七宝にたとえて七宝滝寺の名称となったといわれる。 犬鳴山の名は、宇多天皇の時代(887年-897年)、山中で大蛇に狙われた猟師を、  その愛犬がけたたましく吠え、身を挺して主人を守ったことから名付けられたという。 その愛犬がけたたましく吠え、身を挺して主人を守ったことから名付けられたという。院号「白雲院」の由来と「志津の涙水」 犬鳴山 七宝滝寺は、院号を「白雲院」と呼ばれている。パンフレットによると、その昔、淡路の小聖という修験者がいて、しばしば御所へ出入りし ているうちに、官女の志津女という美人に想われる身となった。 小聖は修行の妨げになるからと、志津女を振り切って、犬鳴山中に逃れたが、志津女は 小聖をあきらめきれず、あとを追って諸国を探し求め、遂に泉州犬鳴山に小聖が修行しているのをつきとめ、修行僧に一目会いたいと犬鳴山まで来たが、険しい渓谷の山路と、飢えと寒さ、そして俄にたちこめてきた白雲によって道を見失い、ついに路傍に倒れた。村人は志津女の死体をねんごろに葬ったらしい。それからは、犬鳴山に白雲が立ちこめる日は必ず雨が降るので、村人は「志津の涙雨」だと言い、また、倒れていた附近からこんこんと涌き 出ている清水を「志津の涙水」と呼ぶようになったという。 志津女の墓は、本堂下手100mの附近、参道の傍にあり、付近にはお志津地蔵尊の御堂が建立されている。  本堂の脇を抜け、犬鳴渓谷にそって行くと滝があり、チェーンが張られている。 いかにも行場という感じがして、神秘な雰囲気が漂う。この滝の下で行を行うのだろうが、俗人の私にはできそうもない。 予約し、参加費1,000円を払えば水行ができる。  すでに行が終わった男女3人ほどが着替えを終わって更衣室から出てきた。夏ならいいけど冬には少しきついだろうね。 だからこその修行なのだが。 今回の犬鳴山は、地蔵が岳から天狗岳に向かうことにした。いったん広場に戻り、左手にある登山道入り口から登り始めた。 道はいきなり急な登りで、道もほとんどそのままである。なめてはいけない。  途中様々な石仏がある。賽の河原を抜け、道は上へ上へと続く。 途中様々な石仏がある。賽の河原を抜け、道は上へ上へと続く。所々に行場がある。  同じような登り道が続くが、道々、様々な石仏や修行場があるので、退屈はしない。標高558mの燈明ヶ岳につく。眼下に大阪湾が見えるが薄曇りではっきり見えなかった。燈明ヶ岳には鳥居と祠があり、その前に護摩を焚く護摩を焚く櫓があった。 倶利伽羅不動明王である。祠の裏に回ったとき、びっくりした。 まむしが2匹とぐろを巻きこちらをうさんくさそうにみていた。普通の蛇ならすぐ逃げるのだが、さすがまむし、こちらをみて隙あらば飛びかかろうとしていた。どうもデイトの最中だったらしく、邪魔をした感じである。 この時期のまむしは危険なので、望遠レンズで撮ってから引き返した。 昔の機敏な頃であれば、捕まえて皮をはいだりしたが、最近は鈍くさくなっているのでパスした。 ちょうど1時頃で、ここで食事をした。ガスコンロで湯を沸かし、コーヒーを飲んだ。この場所で護摩を  焚き密かに儀式をするのだろうか?修験道のことは深く知らないので、一度それを見てみたいと思った。2時過ぎにここを後にした。 焚き密かに儀式をするのだろうか?修験道のことは深く知らないので、一度それを見てみたいと思った。2時過ぎにここを後にした。 燈明ヶ岳を過ぎてすぐに、経塚権現山612mにつく。少しあれた感じだが、雰囲気がある。 ここで少し休憩した。狛犬の台座に赤い蟻が群れてえさを運んでいた。最近蟻も少なくなり、特に松林にたくさんいた黒い大きな蟻もほとんどみなくなった。 道は依然として急で歩きにくい。経塚をでてから、どうしてもみたかった天狗像のある峯に向かった。 経塚権現山から20分ほどで天狗にであった。羽のあるエキゾチックな顔立ちの天狗であった。私は以前から天狗や鬼はシルクロードを渡ってきた西洋人ではなかろうかと思っている。その一つのあらわれとして、風神雷神はアレキサンダー大王らしいといわれている。ゴロゴロした同じ山道を下っておりた。5時すぎに元の駐車場に着いた。 犬鳴山はまだ他にもルートがあり、もっと険しい道がある。いつかその道を歩かなければいけない。 今回はまず小手調べという所である。(2009.9.27)

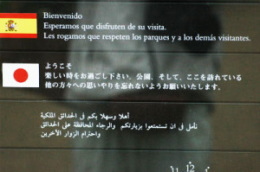

会社で熊野古道を歩こうとの話が持ち上がり、そのスケジュールを作るため、久しく歩いていないのと、変わっている部分があるので、バイクで下見に走った。良い天気で、同じようにツーリングをしているバイクがたくさんいた。  コースは、県道18号から金屋の国道480号線に入り、国道424号線を走った。このルートは最近道路改修が進み、広くなりかなり走りやすくなってきた。熊野古道へ車で行く場合のおすすめルートである。途中で椿山ダムがあり、吊り橋やトイレもあるので休憩にもいい。椿山ダムを抜けて間もなく、龍神の道の駅「水の里 日高川龍遊」がある。ここは休憩にもってこいの場所で、バイクもたくさん駐まっていた。 コースは、県道18号から金屋の国道480号線に入り、国道424号線を走った。このルートは最近道路改修が進み、広くなりかなり走りやすくなってきた。熊野古道へ車で行く場合のおすすめルートである。途中で椿山ダムがあり、吊り橋やトイレもあるので休憩にもいい。椿山ダムを抜けて間もなく、龍神の道の駅「水の里 日高川龍遊」がある。ここは休憩にもってこいの場所で、バイクもたくさん駐まっていた。道の駅をすぎて程なく、道は国道424号と425号に分かれる。いったん425号線を走り間もなく県道198号線に向け右折する。その道を30分ほど走ると富田川に突き当たる。 それを左折すると国道311号線 熊野街道である。もうすでに熊野古道中辺路のルートである。 左折して間もなく中辺路の集落があり間もなく、案内板に従い、中辺路町栗栖川の辺りで橋を渡り、対岸へ。いよいよ熊野古道という感じの道を登っていくと高原熊野神社につく。 きれいな休憩所、「高原霧の里駐車場」にバイクをとめた。駐車場からは熊野の果無山脈が一望できる。果無という名前を誰がつけたのかは知れないが、すばらしいネーミングである。茫洋として果てがない、そんなイメージにぴったりの山並みが続いている。 高原熊野神社は高原地区の産土神で、熊野古道・中辺路沿いにあり、不寝王子と大門王子との間に位置する。 社殿は春日造りで、室町時代の建築様式を伝えている。 中辺路沿いに現存するものでは最古の神社建築で、色鮮やかな極彩色の絵に彩られている。 巨大な数本の楠があり、威圧感がある。 高原熊野神社は小さな神社ながら、樹齢1000年以上と推定される楠の存在感が格式の高さと歴史の古さを表している。(詳しくは熊野古道参照) その昔、といってもほんの20年ほど前は、新宮から和歌山や大阪に出るのは大変であった。新宮から和歌山まででも曲がりくねった狭い道を走って4時間ぐらいかかった。本宮からここ中辺路あたりまではすごい道であった。今は高速道路より走りやすいいい道が出来、和歌山新宮間を2時間30分くらいで走れるようになった。 おかげで熊野古道もバイクなら楽にに日帰りできる。   今回のツーリングの目的の場所に来てびっくりした。外国でもいろいろ世界遺産を見てきたが、こんなセンスのない看板はない。この看板を立てる必然性がない。組織の宣伝をしたいだけなら立てないでほしい。ここは世界遺産なのである。 今回のツーリングの目的の場所に来てびっくりした。外国でもいろいろ世界遺産を見てきたが、こんなセンスのない看板はない。この看板を立てる必然性がない。組織の宣伝をしたいだけなら立てないでほしい。ここは世界遺産なのである。カンボジアやベトナムでも土産売店周辺にはいろいろ看板はあるが、世界遺産の中ではこんな不粋な看板はない。 外国ではこんな看板はまず許可しないだろう。この看板がゴミ以外の何者でもないので、即刻ゴミにして持ち帰るべきである。右のきれいな案内板が台無しで無神経このうえない。 「ようこそ楽しい時をお過ごしください。公園、そしてここを訪れている他の方々への思いやりを忘れないようにお願いいたします」と書かれた、イギリスはロンドン塔の入り口にある案内板で、たしか5カ国語のことばで書かれていた。 世界遺産「熊野古道」を、組織として本当にきれいにし、世界に発信したいのなら、こだわりある看板を立ててほしい。 世界に恥をさらすような看板は立てないでほしい。 小広王子と中川王子跡を見、とがの木茶屋に向かった。女将さんが前の道を掃除していた。   「ここへは歴代知事がたちよる。西口さんがよく来たね。電話ですぐお茶を入れてくれとか言ってきた。他にもいろいろ話をしたよ」と、他にも私の知っている有名人との出会いを語ってくれた。ここの女将さんは有名人である。 「ここへは歴代知事がたちよる。西口さんがよく来たね。電話ですぐお茶を入れてくれとか言ってきた。他にもいろいろ話をしたよ」と、他にも私の知っている有名人との出会いを語ってくれた。ここの女将さんは有名人である。テレビにもよく出ている。昭和51年(1976年)にここを歩いてはじめてお会いしてからもう34年経った。 継桜王子跡を見、比曽原王子、そして近露王子を戻り、国道311号線を走り、国道42号線から田辺バイパスを抜け阪和自動車道に向かった。印南のパーキングエリアではすでに月が昇っていた。阪和自動車道はいつもの通り大渋滞で、途中足をついたところもあった。車そのものはさほど多くないのだが、トンネルの長いのが多いため,スピードが遅くなり結果的に慢性的な渋滞を引き起こしているのである。そんな低速道路を抜けて家に着いたのは8時過ぎであった。 総行程260km、チョイ乗りにしては少し長い距離であった。

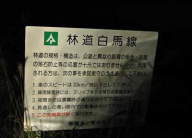

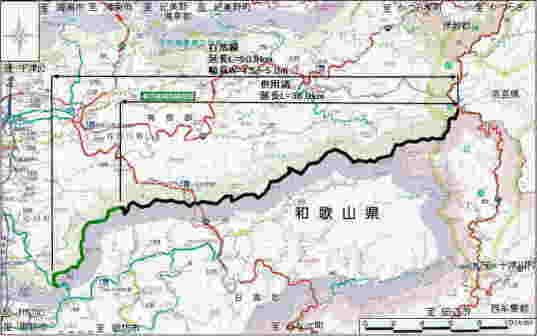

良い天気だったので、軽く近くにツーリングに出かけることにした。高野山の紅葉がみたいと思い、スカイラインを目当てに走り出した。その前に、西笠田にある小田井堰の煉瓦作りの水路を見ることにした。ナビがうまく案内してくれず少し迷ったが、やっと見つけた堰は優雅な、姿であった。煉瓦作りというのは何とも穏やかで暖かみがある。  その堰は、国道24号線から3kmほどのところを穴伏川が流れており、そこから大阪和泉市へ抜ける国道480号線が山手に分岐している。JRの線路をくぐって300mほど行くと、民家に囲まれやや狭くなり、左に大きくカーブする地点がある。水路橋はそのカーブの根本あたりにある。西笠田駅から入ると分かりづらい。 水路のトンネル出口には「霊無徳水」との扁額があり水路橋の中央部には「龍之渡井」という扁額が埋め込まれている。アーチ部は独特の意匠が施されているが、石工のこだわりだろうか。橋長は20mほどで威風堂々としている。水路は水が蕩々と流れていた。しかしゴミがかなりあり、流れにもまれていったり来たりしていた。 同じ道を帰り、高野山に向かったが、西笠田駅の下の大和街道に、中年の男性が寝ていた。駅近くなので酔っぱらいかと思い、そのままやり過ごしたが、どうも気になり、途中にあった交番に、「人がねているがどうも気になるので見てほしい」と電話番号やら住所を言って、再び高野に向かった。  高野のNTT電話交換局の前で食事休憩した。そこで携帯の着信記録を見ると、警察から5回ほど着信があった。早速コールバックをすると、「警官を行かせると、意識不明であり救急車を出動させました。最初は事件かと思い、事情聴取をお願いする手配をしました。しかし所持品を見ると、この方は持病があるというカードが入っていました。それでそのまま病院に入院していただきました」と言うことであった。だから最初の3回ほどの着信は、バイクではねたか、そういう事件性で、私たちを呼んだようである。 高野のNTT電話交換局の前で食事休憩した。そこで携帯の着信記録を見ると、警察から5回ほど着信があった。早速コールバックをすると、「警官を行かせると、意識不明であり救急車を出動させました。最初は事件かと思い、事情聴取をお願いする手配をしました。しかし所持品を見ると、この方は持病があるというカードが入っていました。それでそのまま病院に入院していただきました」と言うことであった。だから最初の3回ほどの着信は、バイクではねたか、そういう事件性で、私たちを呼んだようである。もし、その方がカードを持っていず、打撲などで意識不明だったらかなり事情聴取をされていたのかなと思った。 高野山はちょうど紅葉が盛りで、それぞれの木々の紅葉がきれいであった。いつもながらたくさんの人出であった。もう少しゆっくり見てもいいかなとは思ったが、そのまま走った。 スカイラインのカーブを楽しみ、展望塔に着いた頃には薄暗くなりかけていた。バイクもかなり登ってきていた。 帰りは、南谷城ケ森林道を走り、清水温泉に抜けようと走り出した。この林道は以前走ろうとして、道路改修中だったので引き返したところである。途中夕暮れになり、夕焼けがきれいであった。 景色を見たあと走り出したが、舗装はしているがなんとなく南に走っている感じがした。ナビの画面に道がない。 不思議に思いながらも走り続けた。途中ウサギがこちらを伺っていた。写真に撮りたかったが下りであり、駐めにくかったのでそのまま走った。あたりはどっぷりと暮れ、真っ暗闇であった。この日水も食べ物も昼に食べてしまい、清水温泉で何か食べようと思っていたのだが、幾ら走っても街の灯が見えてこなかった。 いつも下りの連続なのになぜか稜線を走っている感じがする。 途中で林道白馬線という案内板があり、それで白馬に向かっていることが分かった。 あとで調べて分かったことだが、このスーパー林道は、平川地内の県道広川川辺線から田辺市龍神村龍神地内のスカイライン(護摩壇山の北)まで白馬山地尾根沿い50・7㌔、幅員4・5㍍から5㍍の道路。総事業費約97億円で23年度まで21カ年計画で進められている。ということである。 道はスーパーと言うにはあまりにもお粗末で、全線舗装で楽しみがない道である。まして真っ暗闇で食物も水もない状態での走りはつらいものがあった。 特に気にしたのは、落石を踏むことでのパンクである。一応瞬間修理剤は持っているが、裂け目が大きいと役に立たない。 携帯は届かない。それに一人なら何とでも出来るがタンデムなのでコーナリングも緊張の連続であった。 延々と真っ暗闇を30km1時間近く走って、道の駅「白馬の里」についたときはほっとした。というわけで、今回のチョイノリの教訓は、食料と水は予備を必ず持って行くこと、山深い林道は夜走らない、である。

▲ページトップへ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||