本名=長部日出雄(おさべ・ひでお)

昭和9年9月3日—平成30年10月18日

享年84歳

静岡県駿東郡小山町大御神888–2 冨士霊園文學者之墓

小説家。青森県生。早稲田大学中退。雑誌記者、ルポライターなどをへて小説家になり、郷里である津軽に取材した小説を多く発表する。『津軽世去れ節』『津軽じょんがら節』で昭和48年度直木賞受賞。ほかに『見知らぬ戦場』『桜桃とキリスト』『鬼がきた』などがある。

「『もも』はせっかくの美声家ではあったが、性格に弱いところがあり、地方巡業をつづけるうちに、酒と賭博におぼれ、ついに昭和六年 、 青森市共栄館裏の楽屋裹で、四十六歲 の生涯を閉じてしまった」

この一節を読んだとき、桃よ、あなたもか……とわたしは思った。

津軽には、葛西善蔵、太宰治、という所謂「破滅型」の系譜があるといわれている。もちろんわたしは、葛西の真剣さも、太宰の天才も持合せておらず、才能も徳もともに乏しいただの物書きにすぎないけれども、いつのころからか、オレもどうやらハメツ型なのではあるまいか、という一種の固定観念ないしは強迫観念にとらわれているのを感じていた。その多くは精神的な未成熟のあらわれか、幼児への退行現象であろうと思われる破滅的な行動を、なにか別のもののように錯覚していた時期もあったようである。が、そのうちに、たとえ自戒のつもりではあっても、いったん自分で破滅型だなぞと思いこむと、かえってその方向へズルズル引込まれがちなものだ、ということを身に沁みて感じていて、だいたい多様な人間をひとつの類型に押しこめることが間違っている、津軽に破滅型の系譜があるなどという伝説は、なんとかして打壊さなければな らない ……と考えていたから、桃の略歴を知ったときに、溜息の出るような感じで、桃よ、あなたもか、と思ったのだ。わたしは図書館で桃に関する資料を探した。

(津軽世去れ節)

葛西善蔵、太宰治、棟方志功、石坂洋次郎や今官一の故郷である「津軽」の人を、五木寛之は〈津軽人は津軽という土地の、永遠の囚人であるか、また永遠の愛人なのである〉と表現しているが、「津軽」の風土と伝統、精神文化の中で生きる人々を多く描いた作家・長部日出雄もまた「津軽」の人であった。週刊誌のルポや映画評論などを生活の糧としていた彼が学生時代の先輩で『小説現代』編集長大村彦次郎にすすめられて小説家の道に入り、『津軽世去れ節』、『津軽じょんがら節』で昭和四八年度直木賞を受賞したのは必然であったのかも知れない。その後も太宰治や棟方志功の伝記として『桜桃とキリスト』、『鬼がきた』で津軽人の眼で見た同郷人の心情を深く描いて見せたが、平成30年10月18日、虚血性心不全のため世田谷区成城の自宅で死去した。

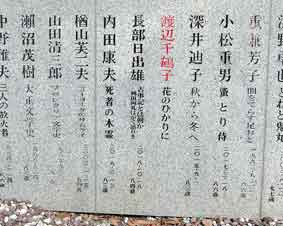

空気が澄んで桜花の花弁に透けて紺碧の空が映えている。眼前にひろがる大パノラマには何度訪れても心癒やされる思いがする。富士の裾野にある霊園のなお高台の傾斜地に日本文藝家協会が谷口吉郎に委嘱して建設した「文學者之墓」。約800名の石碑が数段に分かれ連なっている。石碑に逝去者は黒、存命者は朱の刻字、代表作が添えられている。長部家の菩提寺は弘前・禅林街の清安寺で、太宰治の最初の妻で弘前高校時代から曰く因縁のあった小山初代の墓や今官一、長部日出雄の兄の墓もあるのだが、三十年ほど前に入れてもらった冨士霊園のわが墓への墓参りを老後の愉しみにしていたという長部日出雄の碑。彼が目にしたであろう朱刻の碑名は黒字に、当時は刻されていなかった代表作には「古事記とは何か 稗田阿礼はかく語りき」と印されている。

|