本名=川崎長太郎(かわさき・ちょうたろう)

明治34年11月26日—昭和60年11月6日

享年83歳

静岡県駿東郡小山町大御神888–2 冨士霊園文學者之墓

小説家。神奈川県生。旧制小田原中学校(現・小田原高等学校)退学。家業の魚商の傍ら文学に関わっていく。大正末期には新人として認められ、昭和10年『余熱』が芥川賞の候補となる。13年から実家の物置小屋に住み、芸者や娼婦たちの生活に目をむけ『抹香町』『鳳仙花』などの抹香町もので注目された。『伊豆の街道』『つゆ草』などがある。

歩くだけでは、締めつけるような、退屈、寂莫、空虚がこぐらかった、切ない胸苦しさの始末がつかない、ある日のことであった。

「抹香町」へでも行ったら、多少気が変るかも知れないと、酒を絶っている竹六は本当に久しぶり、その方角を目ざした。 九月なかばの、どんより曇った、風のない、いやに蒸し蒸しする午後五時頃であった。

昔、田圃であった一廓には、トタン屋根の平家ばかり、三四十軒ごみごみ並んで居り、一間道路や、三尺路地には、ちらほら、ひやかし客など歩いていた。家々の入口や、門のように柱のたったあたり、うちわもった女達が、しやがんだり、立ったりして、蓮っばな声を散らしていた。終戦前と、さして変っていない、横文字の小さな看板を、申し訳のようにくっつけているだけが目新しいような店先きを、竹六はむさぼるような、遠慮のない目つきでみて行った。電気で縮らせた頭髪、塗りたくった、胸のむかつくような脂粉の顔、和服、洋服とまちまちだが、どれも安っぽく、あくどく、けばけばしいそんな、なりや、化粧によくはまっている、野卑な丈夫そうなみだらがましい女達。同情より、いっそ頑な反撥を覚え、消毒液の匂いまで、段々鼻についてき、竹六は吐気を催すような気分になった。何か、もの欲しげに迷いこんだ、自分の酔狂もいまいましくなり、ついでに、いいとししながら、アロハシャツの青年などと一緒に、路地をまごまごしている己の姿が、みじめっぽいもののように写ってきた。しかし、両脚は、彼の思惑や、顰めっ面と関係なく、次ぎから次ぎへと廻って行くのである。

(抹香町)

〈屋根もぐるりもトタン一式の、吹き降りの日には寝ている顔に、雨水のかかるような物置小屋に暮らし、ビール箱を机代わりに、読んだり書いたり〉。

昭和13年に37歳ではじめた小田原万年町の海岸近くにあった実家の物置小屋での生活は、以後20年にもおよび、川崎長太郎は私小説作家の権化となったのだった。また戦後21年頃から色町・抹香町に通うようになり、いわゆる抹香町ものといわれる男女のしがらみの葛藤を描いていった。

昭和42年、66歳のとき、軽い脳出血に倒れ、以後は右半身不随となった。だが筆力は衰えず、〈人生の随〉を描いた。昭和60年11月6日、肺炎のため入院先の小田原市立病院で死去する。

この霊園に幾たび足を踏み入れたことだろう。楽しみにしていた富士の山は予想違わず、今日もくっきりと見えるのだが、初夏の熱気を含んだ強風が吹き荒れて、大路の両側に植えられた桜並木の枝々がぎしぎしと恐ろしげな音を出して、前後左右に大きく揺らいでいる。長い坂道をのぼり切った先に作家の墓はあるはずであったが、強風にあおられて歩が進まない。あえぎあえぎようやくに辿り着いた林の中、不思議なことに熱気や強風は薄らいで、微かに清涼感さえ漂っている。

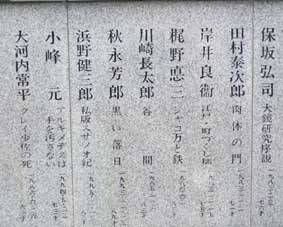

「日本に生まれ、日本の文学に貢献せる人々の霊を祀る」と献じた日本文藝家協会の「文學者の墓」。屏風の様に折れ連なった幾多の文学者の碑銘。「川崎長太郎」の名もここに刻されてある。

|