| �z�[�� > �T�C�g�}�b�v > ���t > �S�ɐ����邱�Ƃ� > �⑫ �C�� �lj��@�@ |

�S�ɐ����邱�Ƃ� �⑫ �C�� �lj�

|

2012.11.11.�@�f��

���̃y�[�W�̍Ō�� |

���́u�S�ɐ����邱�Ƃv���������U�N�ڂɁA�L�[�E�t���[�Y�̕⑫�����ƏC���������A�L�[�E�t���[�Y������lj������B

���N�łP�O�N�ڂƂȂ�@��ɁA������x�L�[�E�t���[�Y�̕⑫�����ƏC���������A�L�[�E�t���[�Y������lj������B�����炭�A���ꂪ�Ō�� �⑫ �C�� �lj� �ƂȂ邾�낤�B

�ŏ��̃L�[�t���[�Y���ƒlj�����2�̃L�[�t���[�Y���A�C���ӏ������e�͕ʂɕ����ĕ\�������B

�\1.�͕ʃL�[�t���[�Y���ƏC���ӏ���

| �@ | ��1�� | ��2�� | ��3�� | ��4�� | ��5�� | ��6�� | ��7�� | ��8�� | ��9�� | ���v |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ����L�[�t���[�Y�� | �@83 | �@45 | �@26 | �@92 | �@56 | �@39 | �@17 | �@51 | �@35 | 444 |

| �lj��L�[�t���[�Y���@ | �@10 | �@ 6 | �@ 4 | �@ 2 | �@ 0 | �@ 6 | �@ 0 | �@ 3 | �@ 2 | 33 |

| ���v�L�[�t���[�Y�� | �@93 | �@51 | �@30 | �@94 | �@56 | �@45 | �@17 | �@54 | �@37 | 477 |

| �C���ӏ��� | �@2 | �@7 | �@0 | �@0 | �@9 | �@0 | �@0 | �@0 | �@1 | 19 |

�lj��t���[�Y���̑��������̂́A��P�́F�l�ԁA��Q�́F�~���A��U�́F�v�l�ŁA�����̏͂ł͏����c���Ă������Ƃ������������Ƃ������Ă���B

�C���ӏ������������̂́A��Q�́F�~���Ƒ�T�́F����������B�~���́A���ނ�]���A�I�}�P�̐l���Ȃǂ��W���Ă���Ǝv����B�܂��A�߂܂��邵���i�W��������Ɋւ��ẮA�C����������͓̂��R�ł��낤�B

����A��R�́F����A��S�́F�����A��U�́F�v�l�A��V�́F�n���A��W�́F�^���ł͏C�������������B

��P�́F�l��

�ȉ��A�F�������̕��������N���b�N����Ɩ{���ɃW�����v�ł���B

02��������

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

5. �����͂��݂��̎�e�i�]�j

���͂���܂Ō����Ƃ������͕̂v�w��l�����グ�Ă������̂��Ǝv������ł����B�������A�����S�P�N�ڂ̍����ɂȂ��āA���グ��Ƃ����悤�ȓw�͂����Ă����̂��A�^�킵���v����悤�ɂȂ����B���邪�܂܂ɔF�߁A�Ȃ邪�܂܂ɉ߂����Ă����悤�ȋC������̂��B�Ȃɂ����̌X��������Ǝv���̂����A�ĊO�A�邩�ɕs����}���Ă��Ă���̂�������Ȃ��B

03���v�w��

�lj��t���[�Y(2012/11/11)

4. �����́A���������̂Ȃ������i�]�j

���������Ƃ�����A�Ȃ͉������i���������A45�N�o������������͕ς��Ȃ��B2�`3�N�O����u�����Ƃ������Ƃ́A���������̂Ȃ������ł͂Ȃ����v�Ǝv���悤�ɂȂ����B02�́��������ŁA5.�����͂��݂��̎�e�Ə��������A�u�����v�́A���ɂƂ��Ă����������悤�ɍ�p���Ă���B

04���q����

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

5. �玙�͈玩�i���،b�q�j

�ŋ߁u�玙�͈玩�v�Ƃ������Ƃ�m�����B�u�q�ǂ���������v���،b�q���@��g���X�@�Q�O�O�W�N�V�����ɏ�����Ă���B���̒��ł���܂ł́u�q�ǂ��̂��߂̈玙�����v����P�W�O�x�]���������_�Łu�e�̂��߂̈玙�����v���s�Ȃ��Ă���B����͐l�Ԃ̔\�͂�i�ȂǐS�̓��������ʂ܂Ő������B�𑱂��邱�Ƃ����������炾�Ƃ����B�u�q����Ă邱�Ƃ͎�������Ă邱�Ƃł�����v�Ƃ������҂̎咣���悭�����ł����B�m���Ɏ����̐����Ɏ�����Ƃ����ł������Ǝv���Ă���B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

6. ���o�������i�]�j

���͑��q�̕��ɂ��ĂقƂ�NJւ�炸���C���Ă����B������x�������̃R�c�������ēn�������Ƃ�����B���q�����w�Q�N�̎��ɁA�������Őg�ɂ������̃R�c���A�a�T�łP�U�y�[�W�̍��q�ɂ܂Ƃ߂āA ���o������ �̃^�C�g����t���Ď�n�����B�����āA����Ŏ������̃R�c�����ׂċ������A�Ƌ��F�`��^�����ς�ƂȂ�A���q�̕����痣�ꂽ�B�������A����͔n�̎��ɔO���̌��ʂ����Ȃ������悤�������B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

7. ���O�ɑ��鎄�̈⏑���Ǝv���Ă���Ă悢�i�]�j

���q�����Z�Q�N�̂Ƃ��ɁA����܂ōs�Ȃ��Ă����q��Ă̑����Ƃ��� �ŏ��̈⏑ �������Ď�n�����B�����āu�����ׂ��قǂ̂��Ƃ͏������v�Ƃ����C���ɂȂ�A���q���玩�R�ɂȂ�A�q��Ă��I����������ŁA�����̂��������ƂɌ������B

06�����Ƀ^�C�v�̐l�ԁ�

2. �ׂ̉Ԃ͐Ԃ��A�����̉Ԃ͐Ԃ��i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�u�ׂ̉Ԃ͐Ԃ��v�Ǝv���҂ׂ͗Ɣ�r�����Ă���̂ɑ��āA�u�����̉Ԃ͐Ԃ��v�Ǝv���҂́A�ׂ̉Ԃ��Ԃ��낤���Ԃ��Ȃ��낤���A����͂ǂ���ł��ǂ����ƂŁA�ׂƂ̔�r�ł͂Ȃ��A�Ƃɂ����u�����̉Ԃ͐Ԃ��v�Ɛ�ΓI�Ɏv���̂��B�������A����Ƃ̔�r���d������҂ɂ́A���̂��Ƃ������ł��Ȃ��炵���B

5. ���f����l�A�����l�i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�����Ă͑��̊X�̒����ŋ삯����Ă����Ȃ��A���s���ɓ]�����Ă���͕����X�s�[�h�������Ԃ�x���Ȃ����B����ɂ͂��낢�뗝�R���l�����邪�A�J�ƈ�̍ȂƂ��ē����Ă��������́A���Ԃɗ]�T���ł������Ƃ��W���Ă���̂��낤�B

13. �s���֔�̓��Ɏ����A�������֓��ɂȂ��i�]�j

�C��(2012/11/11)

�ŋ߁A���͖������ւƂ͌����Ȃ��Ȃ����B2007�N�ɑO���B�̎�p�������Ƃ���̂悤�Ɏv���B�r�ւ��ӎ����Ă��܂��A���ꂪ���ւ�W���Ă���̂�������Ȃ��B�Ƃ͌����Ă��A�ȂƂ͂܂�������r�ɂȂ�Ȃ��̂����A�A�A

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

15. �ˍD���ƃp���D���i�]�j

���H�ɂ��Ă��A�ȂƎ��ł͍D�݂������Ȃ��̂�����B���̍ő�Ȃ��̂͒��H�ŁA�����ȗ��A���͂��ǂ����A�Ȃ̓p���H���B���ꂪ43�N���̊ԑ������̂�����A���݂��Ɋ�łł���B���ʓ_�́A�������āA�����ł߂̂��т��ō��ɔ������Ǝv�����ƂŁA�[�H�͂قƂ�ǖ���ĔтŏI���̂��K���ɂȂ��Ă���B

09���l�ԊW��

7. �l�̐g�ɂȂ�i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�u�l�̐g�ɂȂ�v���Ƃ͎��ۂɂ͂ł��邱�Ƃł͂Ȃ��B�������]�܂Ȃ����Ƃ�����̖]�ނ��Ƃł�������A�����̖]�ނ��Ƃ�����̖]�܂Ȃ����Ƃł���ꍇ�����蓾��B������A����̋C�����ƈ���Ă��邱�Ƃ����������Ƃ��ɂ́A�����ɓP�A�ӂ�ׂ��ꍇ�͎ӂ�����ŁA�P�����u����K�v������B

���̂悤�ɁA�l�ƈႤ�������̑����l�Ԃ́A�Ƃ��ɂ��̊댯���傫���B����ł��A�����̏�œ����ꍇ�ɂ́A�u�l�̐g�ɂȂ��Ă݂�v���Ƃ�����Ǝv���B

11��������

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

8. �ア���قǂ悭�i����i���j

�u�����v�ȂǂƂ��������ȍ��ڂ����A�V���̃t���[�Y�������Ă��܂����B�������ɁA���͏��w�S�N���璆�w�Q�N�܂ł͂悭���܂������B�������A���ꂩ���͌��܂������L�����Ȃ��B����ł��c�����Ɋw���Ƃ������S�Ɏc���Ă���Ƃ������Ƃ��낤�B���̂��Ƃ��u�����v�ɑ��鎩�M�ɂȂ����Ă���̂�������Ȃ��B

���w�Q�N�̎��ɁA���R�͖Y�ꂽ���A����N���X���[�g��o�����B����ɑ��Ĕނ͖o��Ԃ��邱�Ƃ������A�u�w���ψ������o���Ă����I�v�Ƒ吺�ŋl�ߊ���Ă����B���̎��Ȃ������ɒp�������Ȃ�A�ނɎӂ����B���ꂪ�����̂悤�Ȗo�荇���A����g�ݍ����ɂȂ��Ă�����A�܂����炭�͌��܍D���������Ă�����������Ȃ��B����ňȂĎ��̌��܂̎���͏I������B

���܍D���������Ə��������A�����܂͈�x���������Ƃ��Ȃ��B�吺���o���ē{�肠���Ƃ����͍̂ł������Ȃ��Ƃ��������A���������ł���B�ア���قǂ悭�i����A�`���s���قǑ吺�ŋ����A�Ƃ����̂͐^���ł��낤�B

12�����R�́�

1. �l�ɂǂ��v���Ă��ǂ��A���邪�܂܂Ɍ����悤�i�]�j

�⑫(2008/11/11)

���́u���邪�܂܂Ɍ����悤�v�Ɗo����������A���͐��C�āA�����ɐ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����C������B���̍����� �Ȃ�悤�ɂȂ��A�u�Ȃ邪�܂܂ɐ�����v�Ƃ���������������悤�ɂȂ����B

���ӂ�Ԃ��Ă݂āA�l�ɂ́u���邪�܂܁v�A�^���ɂ́u�Ȃ邪�܂܁v�Ƃ����̂��A���̐������̓����I�ȕ����ł���̂����m��Ȃ��B�ǂ�����A���߂���e����Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă���B����ɂ���āA�X�g���X�����Ȃ��Ȃ�A�����₷���Ȃ����̂͊m���ł���B��͂�A����͓V�[�ł������̂��ƍ��ɂ��Ďv���B

15���s����

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

1. �s���ȋC�������B�����Ƃ͂ł���i�]�j

��t�͊�@�I�ɂ��鎞�ł��A�s���ȋC�������B���āA������Ðv���ɑΉ����Ȃ���A���҂���̎��ÂɈ��e�����y�ڂ��B���͂S�R�N�Ԉ�t�Ƃ��Đ����Ă����̂ŁA�s����\�ɏo���Ȃ��K�����g�ɂ��Ă���Ǝv���Ă����B

16���{�聄

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

1. �{��̋C�������B�����Ƃ͓���i�]�j

���͂��܂�{��Ȃ������Ǝv�����A�s�����ȂƂ��╠�𗧂ĂĂ���Ƃ��͕\��ɏo��悤���B������͕s���قNJ��҂���̎��Âɑ傫���e���͂��Ȃ��Ǝv���Ă����������A�E�Ƌ`���Ƃ��ē{��̊����ʂɏo���Ȃ��悤�ɌP�����邱�Ƃ͂��Ă��Ȃ������B�Ƃ������A�{��̋C�������B�����ƂȂǂł��Ȃ����k���Ǝv���Ă����B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

2. ���͓{�邱�Ƃ̏��Ȃ��l�Ԃ�������Ȃ��i�]�j

���͕s�����ȋC������\��ɏo���Ȃ��悤�ɂƓw�߂����Ƃ͂Ȃ��B�������A�{�邱�Ƃ̏��Ȃ��^�C�v�ł͂Ȃ����Ƃ����C������B���Ȃ��Ƃ��������Ă���͖{�C�ŕ��𗧂Ă����Ƃ��قƂ�ǂȂ��B�������A�������܂��s���Ȃ����ɃC���C�����邱�Ƃ͂悭���邪�A���\�����̊ԓ{�葱�������Ƃ͂Ȃ��B

�ӎ��I�ɓ{�邱�Ƃ�}���Ă���킯�ł͌����ĂȂ��̂����A�悭�{��l�ɂƂ��ē{��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ƃ��Ă������ł��Ȃ��S���炵���B���𗧂ĂȂ��Ƃ����̂͋U�P�҂��ƌ����ĖʐH��������Ƃ�����B

���𗧂ĂȂ����Ƃ��P���Ƃ͂܂������v���Ă��Ȃ��̂ŁA�U�P�҂ƌ����Ă������Ă��܂��B���𗧂Ă邱�Ƃ����ŁA���ĂȂ����Ƃ��P�Ȃǂł���͂����Ȃ��A��{���y�͐��i�̖��A�������̖��ł���B�����A�������𗧂Ă�l�́A�����ŃX�g���X�𑝂₵�Ă���̂����ȂƂ��낾�낤�Ƃ͎v���B

�Ȃ��A���܂�{��Ȃ��̂��ƍl���Ă݂āA���l�Ɋ��҂��Ȃ��A���߂Ȃ��A�����āA����[�Ȃ����Ƃ͂���[�Ȃ��Ƃ�����߂�K�������������ł͂Ȃ����Ǝv�����肵�Ă���B

��Q�́F�~��

01���`���Ɨ~����

1. ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƁA���������Ƃ͑Η����Ȃ��i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�u�쑺��@�R�O�N�j�v�͌��Ǎ��Ȃ������B���̈�ԑ傫�ȗ��R���u�쑺��@�Q�O�N�j�v�̓�Ԑ����ƂȂ邩��ŁA�P�O�N���̃f�[�^�𑝂₷���Ƃ͊ȒP�����A���܂�Ӗ����Ȃ��Ǝv�����B���̑���ɁA�u�������ǖÖ@�̕ϑJ�|�J�ƈ�R�P�N�Ԃ̂܂Ƃ߁|�v �� �u�J�ƈ�̏����ȓƏK�@�v ��������B

���͊J�Ƃ��Ĉȗ��A�f�Â̎w�j�̈�Ƃ��āu�����̎��Îw�j�v���g���Ă����B�u�������ǖÖ@�v�́A���̒��ɂɏ�����Ă��鍂�����ǂ̕W�������Ɠ��@�̏������܂Ƃ߂����̂ŁA�u�N�ōw�����Ă������̐}�������ׂĕۊǂ��Ă������Ƃɂ���āA�܂Ƃ߂��\�ɂȂ����B�܂��A���́u�������ǖÖ@�v�̓��e�͓�̑����i���[�J�[�̓��@�S���c�Ə��ōu���������Ƃ��������B

������́u�����ȓƏK�@�v�́A�����Ȃ�W�Ԃ��邱�Ƃ͂��Ȃ��������A�����Ȃ̊��҂�f�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ȊJ�ƈオ�A�ǂ̂悤�ɂ��ď����Ȃ�ƏK���������܂Ƃ߂����̂ŁA���Z�Ƒ�w�œ����̗F�l�ł��鏬���Ȉ�O��搶�i�p�����A�a�@�������j�ɉߕ��̕]���������������̂���Ԋ����������B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

4. ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���������ƂɗD�悷��i�]�j

��Ɂu���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƁA���������Ƃ͑Η����Ȃ��v�Ə��������A�u���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓv�Ɓu���������Ɓv���d�Ȃ�A���ꂵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɑ������邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�͂������u���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓv���u���������Ɓv�ɗD�悷��B

���̂��Ƃ͑�l�ɂ͕����Ă��A���ǂ��ɂ͗����ł��Ȃ��ē��R���낤�B���q�����w���̂���A�P�P���̘A�x�𗘗p���ĂQ���R���̉Ƒ����s�Œ��H�ɍs�������Ƃ��������B�z�e���ɒ����ė[�H��H�I������Ƃ���œd�b������A�����������q���Ԃɏ悹�ĂƂ�ڕԂ�������B���̂悤�Ȃ��Ƃ��d�Ȃ������߂��낤�u�l�͈�҂ɂȂ�Ȃ��A�q�������킢����������v�Ƒ��q�͌����Ă����B

���̑��q�������ň�҂̓���I�сA��������]���Ď��̌���p���ł���B�ނ��J�@�Q�O�N�ڂ̊��z�ŏ������悤�ɁA�����炵����@����낤�Ƃ��Ă���悤���B���͂Q�O�O�T�N�X���P���Ɉ��p����������f�Â𗣂�A�����̂��������Ƃ����Ă���B

�lj��t���[�Y

5. �ł��K��������Ƃ���Ɏ��R������A�ł����R�ȂƂ���ɋK��������i�r�c���j

�u�~���Ƌ`���v�Ƃ������Ƃ���u���R�ƋK���v�Ƃ����ɂȂ������Ƃ��v���o���B�_�ˍ��Z�̑O�g�ł���_�ˈꒆ�̑�Q��Z���r�c�����͉p���̃p�u���b�N�X�N�[���̃J���[��������A�Z�ɂ��p�u���b�N�X�N�[�����Ƃ��A�ݔC�Q�P�N�Ԃł��̍Z����蒅�������B

�����_�ˍ��Z�ɓ��w�����̂��P�X�T�Q�N�ŁA���̂R�N�O�̂P�X�S�X�N�Ɋ��s���ꂽ�u���R�ƋK���v�r�c�����@��g�V�����悭�ǂ܂�A�Z���ł��x�X���グ��ꂽ�B���̏��͉p���p�u���b�N�X�N�[���̐������Љ�����̂ŁA���R�ƋK���͑��������̂ł��邱�Ƃ��悭�����ł����B�����悤�ȑ�Ƃ��āu���R�Ƌ`���v�u�����Ƌ`���v�Ȃǂ�����B

04���́�

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

6. �O�ɉ̂����āi�R�{�L�O�j

���́u�O�ɉ̂����āv�Ƃ������Ƃ͏��w�Z�̋��ȏ��ɂ��ڂ��Ă������A�ŏ��ɓǂ{�́u���{���������ɑ�\�@�S�ɑ��z�����ā@�R�{�L�O�ҁ@�V���Ё@���a�\�N���@�ł���B���̒��ɍڂ��Ă����b�̈���u�O�ɉ̂����āv�������B

���v�����D���瓊���o����Èł̒����j���ł��鎞�ɁA��������������̐����������ė��āA�߂Â��Ă݂�ƂP�{�̊ۑ��ɉ��l���̏��������܂��ė����j�������Ă���B�̂��������Ă����̂͂��̓��̈�l�ŁA�������g�����Ԃ��Ă����C�ʼn̂𑱂��A�~���D��҂ԊF��E�C�Â��Ă����Ƃ����B�̂ɂ͂��̂悤�Ȉ̑�ȗ͂����邱�Ƃ�m���Ċ����������Ƃ��v���o���B

�lj��t���[�Y(2012/11/11)

�͎̂��ɂƂ��Ċ�{�I�~���ł���A��C�A���A�ߐH�Z�Ɏ������̂ł���B���܂ꂽ�Ƃ������̉̂�₦�������A���Ȃ��Ƃ��R�`�S���납��A�����̂��Ă����B�P�N�̓��ŕ@�̂̏o�Ȃ����͐�����قǂ����Ȃ��B���ʼn̂��Ă��邱�Ƃ̂Ȃ����͊F�����낤�Ǝv���B

�@�̂⓪�ʼn̂����Ƃ��̂̊�тł͂��邪�A����Ƃ͕ʂ̎�ނ̖��͂��̂ɂ͂���B�吺��グ�A���ȓ����ɐZ������ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���ɂƂ��Ẳ��ɏڂ��������Ă���B

�R�[���X�̃��T�C�^�����~���[�W�J���ɏo�������肵�����A��������i��Ől�ɒ����Ă��炢�����Ǝv�������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B���ɂƂ��Ẳ͎̂��ȓ����ł���B�������A�̂̂ق��͎��ȓ����̐��E�������Ă��Ȃ��B

05������

2. �D���ȏ����͋���ۂ��ǂ��i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�����w�������B��̓��{�̏����̎ʐ^�W���A�ɒB���q�̃v���[�ƃv���C�x�[�g��ǂ����ʐ^�W�ł���B���ɂ́A�C���O���b�g�E�o�[�O�}���A�I�[�h���[�E�w�b�v�o�[���̎ʐ^�W���������Ă��Ȃ��B���ɂƂ��āA�ޏ��͂��̓�l�ɕC�G����D���ȏ������B���̖{�̖��́A�c�������@�c�� ���j���@�P�X�X�V�N�P���P�T���@���j���Y�t�H���B

06���H��

3. ���\�ځi�]�j

�C��(2008/11/11)

�������A�ԐH�͈�����A���H�A���H�͗[�H�̔������x�i���Z���ځj�ł���B���ꂩ��v�Z����ƁA1.2�{0.6�{0.6��2.4�@2.4��3��0.8�@�ƂȂ�A�P���̍��v�ł͕������ڂ̐H�������Ă������ƂɂȂ�B�[�H�̕��\�ڂ͊ԈႢ�Ȃ��̂����A���H�ƒ��H�̂��Ƃ��l���Ȃ������̂͊ԈႢ�������B�P���ʂƂ��ĕ������ڂł���A�P��ʂ����\�ڂł����Ă��\��Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤���B

07���{��

3. �T�ɂP��A���̐���i�]�j

�C��(2008/11/11)

05�N9���Ɉ�Ƃ𑧎q�Ɉ��p���A���s���̃}���V�����ɓ]�����Ă����B����ȗ������̂悤�ɔ~�c�ɏo�����Ă���B���̂��߁A���́u�T�ɂP��A���̐���v�͎��R���ł��Ă��܂����B

�C��(2012/11/11)

���s���̃}���V�����ɓ]�����Ĉȗ��A�����V���݂̂��w�ǂ��Ă���B����w�ǂ́u���o�p�\�R���v�Ɓu�r�f�I�T�����v�̂݁B����Web�œ��邱�Ƃ������Ȃ�AAmazon�ōw�����邱�Ƃ��������B

08���I�~����

1. �ӏ܂͘V��̊y���݁i�]�j

�C��(2012/11/11)

���N76�ƂȂ�A�������҂ł��邪�A�����ӏ܂͏��Ȃ��A���n��Ɍ������Ă���B���̐������́A�n�삪�ł��Ȃ��Ȃ�܂ő����̂�������Ȃ��B�u�ӏ܂͘V��̊y���݁v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂͑n��Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ă���̈Ԃ߁v���������悤���B

���̒��ɂ́A���܂ł��w�K���A���{��g�ɂ��悤�Ɠw�߂�l������B�l�ԂƂ������͖̂ʔ������������Ƃ��Â��v���B

�C��(2012/11/11)

�����ɏ������f���W�̃��f�B�A��10�N�ň�ς����BLD�AVHS�͎�������ł��ADVD�ABD(Blu-ray)�ɕς�����B��������t�@�C���x�[�X�ɕς��A�n�[�h�f�B�X�N��t���b�V���������ɕۑ�����̂��嗬�ɂȂ肻���ł���B

�����W���A�_�E�����[�h���ăt�@�C���x�[�X��SD�Ȃǂɕۑ��������������Ȃ��Ă���B�y���ł����AWeb�Ń_�E�����[�h���čw������X���Ɍ������Ă���B

����10�N�ԂŁATV�̓A�i���O����f�W�^���A4�F3�T�C�Y��CRT����16�F9�T�C�Y�̉t�����ʂɕς�����BIT�̐i�W�͂����܂����A�f���W�ł��ꂪ�������B�����y���ނ��̂́A�t�@�C���ŕۑ����Ă����̂�����̗���̂悤�ł���B�����Ȃ�ƁA�P�ɏN�W����Ƃ����̂ł͂Ȃ��Ȃ��āA�ۑ���Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B

09���\���I�~����

2. �n��y���݂́A�n��I�����Ƃ��̏[�����i�]�j

�C��(2008/11/11)

�n��y���݂́A�n��I�����Ƃ��̏[�����Ǝv���Ă������A���^�C����R�N�Ԃ̌o���ł́A�n��y���݂͐i�s�r������Ԋy�����Ƃ������Ƃ����ċ����Ă���B

10�����̔��ӎ���

2. �������Ƃ߂ǂȂ����߂�͏X���i�]�j

�⑫(2008/11/11)

���\�ڂ̌��ŁA�[�H�͕��\�ڂ����A���H�ƒ��H�͕��Z���ڂŁA�ԐH��ۂ�Ȃ��ƏC�����������B������u�������Ƃ߂ǂȂ����߂�͏X���v�Ƃ������̔��ӎ����W���Ă���Ǝv���B

14�����N�u����

1. ���N�ɗǂ��ƌ������Ƃ����Ă��Ȃ�

�⑫(2012/11/11)

�J�Ƃ�1973�N9��1�����2005�N8��31���܂ł̖�32�N�Ԃł��������A���̎��A��̌������ȊO�ŋx�f�������Ƃ͈�x���Ȃ������B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

4. ���[�y������������i�]�j

��N11������A�J�̓��������ĂقƂ�ǖ����Ȃƕ����Ĕ~�c�܂ʼn������Ă���B�ق�7�`8000���A2���ԑO��ɂȂ邪�A���\�y�����B

������֓]�����Ă��Ă���A���͂قƂ�Ǐ��ցi�H�[�j�ɕ�������A��ɂo�b�Ɍ����Ă����B�Ȃ͂��炭�̊Ԃ͂Ȃ�Ƃ��䖝���Ă����悤�����A��N10��15���ɂ��炦���ꂸ�ɁA�嗎���ƂȂ����B���̏u�Ԃ��̈Ӗ������A�L�b�p���o�b���痣�ꂽ�B���炭�͂�������ł����Ȃ��A���ꂪ���������ƕs���ɂȂ����̂��낤�A�o�b�ւ̕��A�𑣂��悤�ɂȂ����B

�����ōl�����Ή����A���[�J�łȂ���Δ~�c�܂ŕ����ďo������Ƃ������ƂŁA�������Ƃ����N�ɗǂ��ƐM���Ă���Ȃɂ͈�Ԋ��������Ƃ������悤�ł���B�����g���A�����Ȃ��Ȃ��āA�p�p���ޏk�̂��߂ɕ����Ȃ��Ȃ������҂�����������Ă����̂ŁA�������Ƃɒ�R�͂Ȃ������B�s��̍L�����H������̂͊y�������Ƃ������A�ދ����Ȃ��B���������킯�ŁA���N�ɗǂ��Ƃ������Ƃ����͏����s�Ȃ��Ă���B

��R�́F����

�lj�����(2008/11/11)

11���}�j���A����

�u�}�j���A���v�ɂ��ẮA��S�́F�����́�14���������̍��� �ŁA7.�u �����o�����}�j���A���ɂ���v�Ƃ��ď����Ă��邪�A���̑�R�́F����ł́A��̍��ڂƂ��Ă܂Ƃ߂Ēu�������B����́A���قǁu�}�j���A�����v���s�Ȃ��Ă����҂́A���܂肢�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����炾�B

�}�j���A���ƌ����Ă��A�����ړI�Ƃ���{�i�I�Ȃ��̂���A�菇�W�̂悤�Ȃ��̂܂ł��邪�A����������p��ړI�Ƃ��Ă���B�苖�Ɏc���Ă���ŏ��̃}�j���A���́A��w�ɂ�������i�P�X�V�O�N�O��j�ɁA�u�l�H�S�x����̎��ہ[���ɒ������S����p�Ɋւ����[�S�O�y�[�W�v�A�u���K���^���X�s���[�^�[�g�����̎����V�S�y�[�W�v�A�u�S���O�ȏp�㊳�ҊǗ������Q�W�y�[�W�v�A�u�l�H�S�x��H�n�U�^�V���[�Y�̎g�����P�U�y�[�W�v���w����Ō�t�A�Z�t�̂��߂ɏ����A�u�d�b�̘b�����@�P�V�y�[�W�v���������̎������̂��߂ɍ�����B

�J�Ƃ��Ă���́A�E���p�����Z�v�g�R���s���[�^�̎g��������n�߁A�u�쑺��@�Ζ��}�j���A���v�ɔ��W���A�W�ł܂ʼn��������B���ꂪ�����Ïo�ŎЂ̖ڂɗ��܂�A�u��@�Ζ��҂̎����}�j���A���v�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B

���̃T�C�g�Ɍf�ڂ��Ă���}�j���A���̃^�C�g�����A�T�C�g�}�b�v�ŏ��ɒ��ׂāA�ȉ��̂T�O�^�C�g�����m�F�ł����B�f�ڃ^�C�g�������݂S�T�O�Ȃ̂ŁA���̂P�P�����߂�B���ł��p�\�R���Ɠ���Z�@�ɏW�����Ă���B

���̂T�O�^�C�g���̒��ŁA�E���Ȃǂ̋���p�}�j���A���̗ނ͂킸���S�^�C�g�������Ȃ��A�c��͎����̂��߂̎菇�W�ł���B�u���͂��̂悤�Ȏ菇�Ŗ��ɑΏ����܂����B�����ǂ낵����A���̎菇�������p�������v�Ƃ������̂���ł���B���Ƃ��ƋL���͂ɗ��������A�N����d�˂邲�Ƃɂ��̒��x�͂Ђǂ��Ȃ�A���Ԃ�������J���ē������ʂ��P�����o���ʂ̂ɖY��Ă��܂����Ƃ������N��B�����āA�ŏ����瓯�����Ƃ�����Ԃ��Ă��܂��B

����������N���̒m�b�Ƃ��āA�����̂��߂ɋL�^���邱�Ƃ��s�Ȃ��Ă����B�����̂��߂�����ƌ����āA�������x�ɂ��Ă����ƁA���ƂŃ`���v���J���v���A�����������̂�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����x���o�������B�����ŁA���l���ǂ�ŕ��鐳���ȃ}�j���A���`���ɂ��邱�Ƃɂ����B������P�O�N�ȏ�������Ă���B

�ȉ��A���̃T�C�g�Ɍf�ڂ��Ă���}�j���A���`���̃^�C�g������Ă����B

�����Ƃ�

�����@�y

���p���������@�@

abc���̂`�a�b

���f�@��

�A�i���O�e�[�v�̃f�W�^���ۑ��@�@

�c�u�c�����P���Ŏg�����Z�@�@�@

�c�u�c����̏����ȍH�v�@�@

�A�i���O�f�B�X�N�i�k�c�j����̂c�u�c�쐬�@�@

�u�g�r�r�f�I����̂c�u�c����@�@

�s�u�ԑg����̂c�u�c����@�@

�X���C�h�E�V���[�c�u�c�̐����@�@

���p�n�C�r�W�����E�r�f�I�i�P�j�B�e�@�@

���p�n�C�r�W�����E�r�f�I�i�Q�j �J�b�g�ҏW�@�@

�p�n�C�r�W�����E�r�f�I�i�R�j����ҏW

���p�\�R��

BOW�̂X�W�摜���S�җp�u���@�@

���̃p�\�R�����p�@

�X�L���i�[�̎g�����@�@

���p�𑜓x�@�@

�o�b�I�[�f�B�I�̊�b

�M�܂߂ւ̈ڍs�@�@

�v������������ �w�o�ɍ��킹���o�b�J�X�^�}�C�Y�@�@

�w�o�́u�u���b�W�ڑ��v�͑傫�Ȃ����b

BOW�̂v���������~�j�}��

Outlook Express �� Exchange �̃f�[�^�@�@

�g�ѓd�b�łd���[���@�@

�����[�g���[���̎g�����@�@

���f���[����

�h�r�c�m����̐ڑ��Ɗe��ݒ�̕��@�@�@

�_�C�����A�b�v�E���[�^�𗘗p�����l�b�g���[�N�̍\�z�@�@

ASAHI�l�b�g��Ōf�����J�݂���菇

�E�C���X��@�@

�p�\�R�����s���Ȏ��̑Ή��̕��@�@�@

�_�u���E�p�\�R���@��d�n�ɂ��o�b�V�X�e���̕ۑS�@�@

�g���v���E�p�\�R���@�@

�V�����o�b�ւ̃f�[�^�R�s�[�@�@

�ȒP�ȃ_�u���p�\�R���V�X�e���@�@

�V�N�ڂ̂o�b���J�o���[

���n�E�c�[

���o�������@

�J�ƈ�Ƃ����v���̐����@�@�@

���́u�i���X�j�����@�v�@�@

�z�[���y�[�W�̔���������@�@�@

���Z�R���g�p�@�i�e�_�j

���o�@��

�v�������������p�\�R���̎g�����@�@

���p�d�q�o���@�@

��@�Ζ��҂̎����}�j���A��

����@��

�f�W�^���w���摜�f�f�@�@

�ݓ��������@�@�@

�J�ƈ�̏����ȓƏK�@

�E���ɋ��߂Ă������Ɓ|��@�Ζ��̊�{�|�@�@

�쑺��@�Ζ��}�j���A���@�@

��@�Ζ��҂̂��ƂÂ���

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

1. �}�j���A���Ɍ��p�͂���i�]�j

�P�j�Ɩ������s����̂ɕK�v�ȍŒ���̒m����Z�\�̏K���ɖ𗧂�

�Q�j���[�e�B�[���Ɩ����ԈႢ�Ȃ��������x���ōs�Ȃ���

�@�@�ȏ�͋���p�}�j���A���Ƃ��Ă̌��p�ŁA�ȉ��͎��̎菇�W�Ƃ��Ẵ}�j���A���ɂ��Ăł���

�R�j���Ԃ������A��J���ē������ʂ��v���o��

�@�@�L���͂̒ቺ�ŁA�ߋ��ɂ������Ƃ�Y��āA�ŏ����瓯�����Ƃ��n�߂鎞�Ԃ̖��ʂ�h����

�S�j�V�����������Ɋ��p����

�@�@�ߋ��̐��ʂ��g���āA�V�������̉����ɗ��p�ł��邱�Ƃ�����

�T�j�}�j���A�������҂̔\�͂����߂�

�@�@���l�ɓǂ�ł����������Ƃ��ӎ�����ƁA���m���A������₷���Ȃǂɒ��ӂ��悤�ɂȂ�

�@�@���ǂ͎������g�̗�����[�߁A�\���͂����߂�����ɓ����\��������(2008.11.16.)

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

2. �}�j���A���ɂ͌��_������i�]�j

�}�j���A���ɌŎ�����A�s�o�n�ɉ������Ջ@���ςȑΉ����ł��Ȃ��ꍇ���o�Ă���B���̌����̂P���A�Ȃ����̍s�����K�v�Ȃ̂��𗝉����Ă��Ȃ����Ƃɂ���B�Q�ڂ́A�o����ς�ő̓�������d�����Ȃ������Ȃ��Ƃ���́A�}�j���A���ł͏�������\�����肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����}�j���A���̌��E�ł���B�R�ڂ́A�}�j���A���ɋL�ڂ���Ă�����ׂ����Ƃ��������Ă��邩�A��[����Ă��Ȃ��A�ω��ɑΉ������C�����ł��Ă��Ȃ����Ƃł���B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

3. �}�j���A���͕K�v�����ł��邪�[�������ł͂Ȃ��i�]�j

�}�j���A���́A�Ɩ��ɕK�v�ȍŒ���̒m����Z�\��������Ă�����̂��Ƃ����F�����K�v�ł���B�K�v�����ł͂��邪�[�������ł͂Ȃ��B��������}�j���A���̎菇��g�ɂ�����A���Ƃ̓}�j���A���𗣂�A���R�Ƀ}�j���A���ɏ����Ȃ�������̓����A�Ɩ��ɏ]�����邱�Ƃ��̗v�ł���B�}�j���A���͐V�����w�Ԏ����ɏd�v�����A���̂��Ƃ́A�Y��Ă��܂����菇���m���߂�ꍇ�̎�������̑��݂ŗǂ��B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

4. �}�j���A���l�ԁi���j

�}�X�R�~�ȂǂŁu�}�j���A���l�ԁv�ƕ��̓I�ɏq�ׂ�̂����s���Ă���B�������ɁA�s�o�n�����炸�A�Ջ@���ςȑΉ����ł����A������ꂽ�ʂ�A���{�b�g�̂悤�ɑΉ����邵���ł��Ȃ��҂������B������ƌ����āu�}�j���A���v�̖{���̂���ׂ��g�����A���߁A���E�Ȃǂ̌������Ȃ��ے肵�Ă��܂��̂͗��\�߂���Ǝv���B

��S�́F����

�lj�����(2008/11/11)

21���Ӎ߁�

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

1. �ӂ�Ƃ��͌���������Ȃ��i�]�j

�����Ȏӂ�̌o���͏��Ȃ��͂Ȃ����A�傫�ȎӍ߂������̂͂���܂ň�x�������Ǝv���B�d���̈ϑ��悪�s�Ȃ�������I�ȃ~�X�ł��������A�˗���Ƃ��Ė��f������������ɂ����Ђ�����ӂ����B

�Ӎ߂���Ƃ��Ɍ�����͂�����̂ł͂Ȃ��Ǝv���B�Ӎ߂ɕK�v�Ȃ̂́A�P�j�����̗����x��F�߁A�Q�j���̂��Ƃ��ӂ�A�R�j�ǂ̂悤�ɏ����������Ă��炦�Ηǂ�����q�˂邱�Ƃ��K�{�ŁA�S�j�������A�T�j����ɑ�����͂����Ă̂ق����Ǝv���Ă���B

��T�́F���

02�����̎��W��

3. �V���͏��̑����i�]�j

�C��(2012/11/11)

2005�N�Ɉ�Ƃ�����ނ��A���s���̃}���V�����ɓ]�����Ă���A�w�ǐV���͒��������ɂ��Ă���B�V���͍����d�v�ȏ�ł��邪�AWeb�����A���X�A����w�ǂQ���Ȃǂ���ł���B

�C��(2012/11/11)

���[�����O���X�g�ƃ��[���}�K�W���͂��ׂĎ~�߁A�w�������n�[�h��\�t�g�̃��[�J�[����̏����A��̑I�����Ď�M����悤�ɐݒ肵�Ă���B�X�p�����[���ɋ�J�������A�v���o�C�_�[ASAHI�l�b�g�́u���܂����X�p���u���b�N�v�𗘗p����悤�ɂȂ��Č��������B

9. �u���C�ɓ���v����u�v������v�ցi�]�j

�C��(2008/11/11)

�u�v������v��挎�폜�����B���̗��R�́A�P�j�����e�i���X���ʓ|�Ȋ���Ɏ��������Ȃ��A�܂�u��p�Ό��ʔ�v���Ⴂ���ƁA�Q�j�u�N���b�J�u���t�q�k�@�\�v���������G�f�B�^�[�łt�q�k�₻�̐����Ȃǂ��e�L�X�g�t�@�C���ɏ����Ă��������A�ȒP�Ŏg���Ղ�����ł���B

12. �{���͍��ł���i�]�j

�C��(2008/11/11)

�~�c�ɂ̓u�b�N�t�@�[�X�g�~�c�X�ƃW�����N���q���g���X�Ƃ�����^�X�܂��V�����J�X�����̂ł��֗��ɂȂ����B�����̊Ԃ͏T�P�X�ɗ��邾���������̂��A�قږ������X�Ɋ���o���悤�ɂȂ�A���X���ł̌����@�\���[�����Ă���̂ŁA���ۂɓǂ�őI�ׂ鏑�X�����̕����܂������Ȃ��Ă���B���������킯�ŁA�v�����V���b�s���O�́A���X�œ���ł��Ȃ����ЂɌ��肳��Ă��Ă���B

13. �����̎莝�������͋M�d�ȏ�i�]�j

�C��(2012/11/11)

2005�N�Ɉ�Ƃ���ނ��A�u�����̐f�Áv�̍w�ǂ�Vol.18��2007�N�ł��Ō�ƂȂ����B

04�����̐�����

7. �J���[�E�R���g���[��

�C��(2012/11/11)

�b�c�̐����ł͂Ȃ�DVD�̐����ɃJ���[�R���g���[���𗘗p���������s�������B��Ƃ𗣂�Ď��Ԃ��o�ƁA�F�Ɛ����̑g�ݍ��킹�Ȃǂ܂������Y��Ă��܂��̂ŁA���b�ɂȂ�Ȃ��B

14. �f�W�^���E�f�[�^�̌����̓X�S�C�I�i�]�j

�C��(2008/11/11)

�����Z�p�̐i���͒������AGoogle�́u�f�X�N�g�b�v�����v�����邾���ŁA�����̂o�b���ɕۑ������f�[�^���A���傤�ǂv���������Ɠ��������ŁA�u���Ɍ����ł���B�����u�O���[�o�������v�͊��S�Ɏ���x��ƂȂ��Ă��܂����B����Google�̃f�X�N�g�b�v�����������ŁA�����ł͉����s�Ȃ킸�Ɏ��s�����̂����炠�肪�������A���������낵���C������B���̋@�\�� Googole �ȊO���������͂��߂Ă��āA�����͂��֗��Ō����̗ǂ��������\�ɂȂ�ł��낤�B

�C��(2012/11/11)

Windows 7 �̃G�N�X�v���[���̃c�[���o�[�ɂ́A�v���r���[�E�C���h�E�{�^��������A�ʏ�͔�\���ł��邪�A�{�^���������ĕ\���ɂ���ƁA�قƂ�ǂ̃t�@�C���̓��e���\�������B�uWinFD�v�̓e�L�X�g�t�@�C�������̕\��������A������̕�����r�ɂȂ�Ȃ��قǗL�p�ł���B

�X�^�[�g�{�^���������ĕ\�������u�v���O�����ƃt�@�C���̌����v�@�\���AOS���̂ɑg�ݍ��܂�Ă��邽�߁AGoogle�̃f�X�N�g�b�v�����ƈ�����������ł���B

08�����̌�����

1. �f�W�^�����̌������@���g��������

�⑫(2012/11/11)

���͌��ݐ��d�q���[�����g���Ă��邪�A�f�W�^�����̌������@�Ƃ��āA�ŋ߂̓c�C�b�^�[��t�F�C�X�u�b�N�Ȃǂ̃\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X(SNS)�̗��p�����|�I�ɑ����B

��U�́F�v�l

04�����x��聄

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

7. ���X�������ꏏ�i���j

�O�������Ă���Ƃ������ƂŁA���g���܂������Ⴄ���̂��ƌ���Ĕ��f���Ă��܂��댯�������錿�ł���B���X�ƕ����ԈႤ���Ƃ͂Ȃ����낤���A�����ɂ͖{���͖��X�ł��蕳�ł��邱�Ƃ����������Ƃ��ł����A���ꂼ���Γ��̂��̂Ƃ��Ď�舵���A���ꂪ�����ł���ƌ���čl���邱�Ƃ���������B

�܂��A���ܗ����s�Ƃ�������@�����̋^�����Ȃ��e�F�����X���ɂ��邪�A���ۂ͈����������X�O���̎҂ƂP�O���̎҂��A�ǂ�����T�O�������Ɣ��肵�Ă��܂�����Ƃ����Ƃ�����B

���X���͎��̈Ⴂ���Ƃ��Ă��܂����A���ܗ����s�͈قȂ���x���Ƃ��Ă��܂����ł��邪�A���̌��ɋC�Â��Ȃ����Ƃ������̂Œ��ӂ��K�v�ł���B(2008.11.11.)

06���^����

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

8. �ǂ�Ȃ��Ƃł��搶�ƈ�������������邱�Ƃ��o����i�f�~�A���j

�����l���ő傫�ȉe�������ŏ��̖{���u�f�~�A���v���������@��g���ɂP�X�R�X�N���s�ł���B�����ɏ�����Ă��邱�Ƃ��^���A�ʂ̉��߂��ł���Ƃ����f�~�A���̂��ƂɁA���N�V���N���[���������Ȃ���A����𗝉����Ă�����������B���w�Q�E�R�N���A���̎�l���f�~�A���ƗF�l�̃V���N���[����^���Đ����悤�Ƃ��Ă����B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

9. �Ȋw�Ƃ͈�ԐV���������ł���i�]�j

��w�ɓ��������A�����w�ҕ��J�O�j�Ȃǂ̈�ʌ[�֏�����A�Ȋw�Ƃ͉����Ƃ������Ƃ��w�B���̒��ł��ǂ낫�[���������Ƃ́A�u�j���[�g���͊w�͑��ΐ����_�ɂƂ��đ���ꂽ���A�j���[�g���͊w���ے肳�ꂽ�̂ł͂Ȃ��A����I�ȗ��_�ɔ��W�������̂ŁA���̑��ΐ����_��������z���闝�_�ɔ��W�I�ɕ����邩������Ȃ��v�Ƃ����Ȋw�̕��@�ł������B

���_�́A�܂�����I�ȗ��_�ɂƂ��đ�����^���ɂ���B���_�������̈��ƍl������B������A�Ȋw�Ƃ͈�ԐV���������ł���Ƃ������Ƃ��ł���B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

10. �Ȋw�͂��ׂċߎ��ɂ����Ȃ��i�t�@�C���}���j

�m�[�x����ܕ����w�҃t�@�C���}���̂��̂��Ƃ͕s�v�c�ł͂Ȃ��B�Ȋw�͌���Ȃ��^���ɋ߂Â����Ƃ��邪�A�^���ɂȂ蓾�Ȃ����̂ł���Ɨ������Ă����B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

11. �Ȋw�́A��ɔ��ł�����̂ł���i�|�p�[�j

�����������������瑽�������ꂽ�Ƃ��Ă��A��̔��������A���̗��_�i�����j�͑ʖڂɂȂ�B����������F�߂�̂��Ȋw�ł���B���؉\���̂���̂��Ȋw�ŁA���ł��Ȃ����̂̓G�Z�Ȋw�ł�������A�@���ł���A���Ƃ���`�ł���Ƃ����|�p�[�̋K���͖����ł���B

�ꉞ���̉����Ő����������A���������Ȃ����Ƃ�����A���ꂪ�V���������Ő��������Ȃ�A�V�����������ŐV�̉Ȋw�ƂȂ�Ƃ������Ƃ��B���鉼�����u�Ȋw�I�ɐ������v�Ƃ����̂́A������Ȃ��Ԃł���B��r�I�Z�����ԂŔ�����Ă��܂�����������A���S�N�Ƃ��������Ԕ�����Ă��Ȃ�����������B

�Ȋw��̉����́u�M����v���̂ł͂Ȃ��A�u�^���v���̂ł���B�^���ċ^���āA����ł����ł��Ȃ���������A�Ƃ肠�������̂Ƃ���͐������Ƃ��Ă������Ƃ��������ł���B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

12. ��������Ŏg���鉼���͋A�������i�]�j

03�����Ƃ�5. �X�T���̐^���i�]�j�ŏq�ׂ��悤�ɁA��w���ʉȊw�ł́u��������v�Ƃ������Ƃ��悭�g����B����͑��ΐ����_�Ƃ��i���_�Ƃ��Ƃ��������I�ȉ����Ƃ܂������Ⴄ�Ӗ��̉����ł���B

��������ł́A��r������̂ɂ͍����Ȃ��Ƃ����u�A�������v�ƁA��r������̂ɂ͍�������Ƃ����u�Η������v�𗧂ĂāA�u�A�������v���������Ȃ��Ɣ��肳�ꂽ�ꍇ�͉��������p�����ƌ����B���̏ꍇ�A��r������̂ɂ͍�������Ƃ����u�Η������v���ԐړI�ɔF�߂�A�Ӗ��̂��鍷�i�L�Ӎ��j������Ɣ��肳�ꂽ���ƂɂȂ�B

���̏ꍇ�̔�������m����L�Ӑ����ƌĂԁB0.05(5%)�̗L�Ӑ����Łu�A�������v�����p�����ƁA���̌���5%�̊댯���ŗL�Ӎ�������Ɣ��肳���B�L�Ӑ����i�댯���j�͏�������Ώ������قǗL�Ӎ��̊m���������܂�B���R���ۂł͒ʏ�T�����p�����邪�A�P���ł͂��^���ɋ߂��Ȃ�B

��V�́F�n��

��W�́F�^��

07������

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

9. ���͐��̏I���i�]�j

�����������낢�날��悤�ɁA���ɑ���C����l�������A�l���ꂼ��ň���ē��R�ł���B�����ǂ��A�ǂꂪ�������Ƃ������ł͂Ȃ��B�������u���v�𒆐S�Ƃ������̎��������܂Ƃ߂Ă݂��B

09���l�ނ̉^����

�lj��t���[�Y(2012/11/11)

2. �ڂ��Ԃ�Ȃ��i�]�j

�����{��k�Ђ́A�l�ނ��o�������ő勉�̎��R�ЊQ�ɉ����āA�ő�K�͂̌��q�͔��d�����̂Ƃ����l�H�ЊQ�����������ЊQ�ł���B���̐l�H�ЊQ����A�����̐l�́A�l�ނ̖����ɑ����@�����������Ǝv���B�����ŁA����l����@�I�����ɑΏ����邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ͉������l���Ă݂��B

�����ēy�n�o�u���̂���A���{�̓y�n�S���̉��l�̓A�����J�S�y�̉��l��荂���Ƒ�܂��߂Ɍ���ꂽ�������������B����Ȕn���ȏ�Ԃ��������͂Ȃ��Ǝv���͂��̂Ƃ�����A�ڂ��Ԃ��Ă��܂��A�j�]�ɂ܂����܂ꂽ�B���[�}���V���b�N���Z��o�u���������������ƕ����B

��ʐ��Y�E��ʏ���Ő��藧���Ă��錻�݂̌o�ς́A�������ŗD�悳��A�s�������Ƃ���n�������̘Q��A�͊��A���̔j��������炷�B�O���[�o���o�ς͂����S���E�ɍL����B

���q�͔��d��K�v�Ƃ���̂��A��ʐ��Y�E��ʏ���Ɍ������Ȃ�����ł��낤�B���̌��ʁA���E���ɕ��˔\�����̉\�����L���Ă��܂����B���˔\���������̊��j��ƍ��{�I�ɈႤ�̂́A�������ꂽ���˔\������n���ォ���菜�����Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��B���q�͔��d���g�����Ƃ́A���̊댯������葱���A���₵������Ƃ������Ƃł���B

����̑�k�ЂŒ��ڂ���邱�ƂɂȂ���������ɏW�����A�o�ό������ŗD�悷��Ƃ��납�琶�܂ꂽ�ƍl���ĊԈႢ����܂��B

�܂��A��i���ł͐l���̍�����܂��܂��i�݁A�V�l�卑�ƂȂ��Ă����B���ׂĂ̐����ɋ��ʂ��鐶����Ӗ��́A�^�����炽���̂���S�����邾���ł͂Ȃ��A�q���ɂȂ��ł������Ƃł��낤�B����Ȃ̂ɁA���̎q���������邽�߂ɕK�v�Ȏ��Y��Q��Č��炷�����łȂ��A���˔\�����Ŏq���̐������������������Ƃ��Ă���B

���̔��ɁA��i���ł͎�҂̐���������肩�A�q�����c�����Ƃ����҂��ǂ�ǂ����B����́A���̐�����������Ӗ��̑r���Ɍ��������邱�Ƃ������Ă���B

���̕n��ȓ��ł��A�ڂ��Ԃ�Ȃ���A���ꂭ�炢�̂��Ƃ͌����Ă���B�����A��������l�Ƃ��āA�Ȋw�Z�p�̔��ȉ��b���A���̊�������������Ȃ��Ƃ��v���B����͐l�ԂƂ�����̏h���Ȃ̂�������Ȃ��B�������A����ł͐l�ނ͖łтĂ��܂��\�����傫���B

�lj��t���[�Y(2012/11/11)

3. ���z��]������i�]�j

����l����@�I�����ɑΏ����邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ̂Q�ڂ́A����܂ŗǂ��A�������Ƃ���Ă������Ƃ��^�����Ƃ��Ǝv���B

�Ⴆ�A�o�ς͂��܂ł������E���W�������邱�Ƃ��ł���̂��H�@�����E���W�������邱�Ƃ͗ǂ����ƂȂ̂��H�@�l�Ԃ̎��������������邱�Ƃ��ق�Ƃ��ɉ��l�̂��邱�ƂȂ̂��H�@�q���̐�����G�l���M�[���ł���n���̎��Y���A����ɐ�����l�Ԃ���ʂɏ���Ă��܂��ėǂ��̂��낤���H�@�q���Ɏc���j�R���p�����Ƃ����댯���𑝂₵�����ėǂ��̂��낤���H

����l��100�N�Ԃ́A�l�ނ�10���N�̗��j����݂�A���ɒZ�����Ԃł���B����𗝉����₷���悤��10���N��1�N�Ƃ���ƁA�킸��9���Ԃɉ߂��Ȃ��B���̂킸���Ȋ��Ԃɐ�����l�Ԃ��A�~���������n���������ނ��ڂ�����A�n���ɕ����Ȃ��댯�������A���₵�����ėǂ��̂��낤���H

����܂ł̗ǂ��Ƃ���Ă����l�����^���Ă݂����ʁA����܂łƂ܂������Ⴄ���z�����܂�A�����̐l��������x������p���_�C���V�t�g���N����A�~���͂��邩������Ȃ��B

�Ⴆ�A���q�͔��d�ɕς����̂Ƃ��āA�����̗ǂ��o�b�e���[�̊J�����s�����Ƃ��ĊO�𗧂\��������B����͖������ƌ����邩������Ȃ��B�������A�����ĎԂ̔r�K�X�K�����������Ȃ������AGM��g���^�ȂǑ僁�[�J�[�͎����s�\�ƒ�R�������A�z���_�ƃ}�c�_�͂�����N���A�[���鑕�u���J�������̂ŁA�僁�[�J�[���]�킴��Ȃ��������Ƃ��悭�o���Ă���B���ꂵ���Ȃ��ƂȂ������̓��{�l�̑n���͂͑f���炵���B

�lj��t���[�Y(2012/11/11)

4. �����m��i�]�j

����l����@�I�����ɑΏ����邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ̂R�ڂ́A�����m��C������g�ɂ��邱�Ƃ��Ǝv���B�����m��C���������ĂȂ��Ƃ����̂��A�Ȋw�Z�p�W�����ė����l�ԂƂ�����̏h���ł���A�߂������Ƃ����A�����Ȃ������ɁA���̎�͖ŖS���邩������Ȃ�

�R���̒lj��t���[�Y�́A�����{��k�Ђ̂Q������ɁA�����{��k�Ђ���w���̃^�C�g���ł��̃T�C�g�Ɍf�ڂ����L���̈ꕔ�ł���B

��X�́F���l

01�����l�̊��

2. �����Ȑ��i�]�j

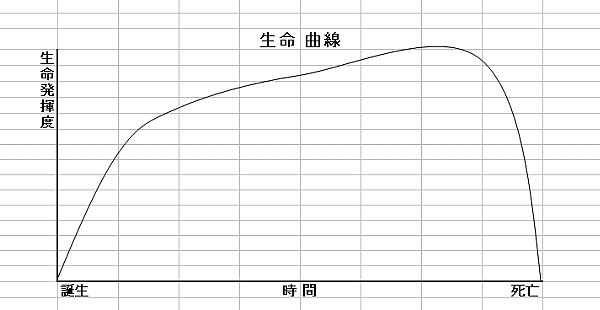

�lj��}(2008/11/11)

�����Ȑ��̊T�O�𗝉����₷���悤�ɉ��L�͎��}��lj�

�����Ȑ��͎��}

03���l���̒Z����

7. �Z�v�e���o�[�E�\���O�͐l���H�̉́i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�V�P����I�}�P�̐l���ɓ��������A�\�z�ƈ���ă^�C�����~�b�g��݂��Ȃ���������I��ł���B�{���̐l���ƃI�}�P�̐l���ƂŁA���{�I�ɈႤ�̂��^�C�����~�b�g���Ƃ͖������B���邪�܂܁A�Ȃ邪�܂܂ɐ����邱�Ƃ́A���݂��݂Ƃ����K���ɂȂ���B�ĊO�I�}�P�̐l���ɂӂ��킵����������������Ȃ��B

05���������̋K�́�

2. �����ŖڕW�����A�^�C���E���~�b�g��݂��A��������i�]�j

�⑫(2008/11/11)

��ɂ����������A�V�P����I�}�P�̐l���ɓ���A�^�C�����~�b�g��݂����A���邪�܂܁A�Ȃ邪�܂܂ɐ����Ă���B

07���K����

7. ���݂��݂Ƃ����K�����͗[�H�ǂ��ɓ�����i�]�j

�⑫(2008/11/11)

���^�C�����ĂR�N���߂������A�[�H�ǂ����K���Ȏ��Ԃł���͕̂ς��Ȃ��B���̌���X�g�C�b�N�ɉ߂����Ƃ������Ƃ͂��Ȃ��Ȃ����B���Ă��ǂ��A���Ȃ��Ă��ǂ��A�v�����܂܂ɉ߂����Ă���B

�C��(2012/11/11)

�I�}�P�̐l���ɓ��������납��A�O�H���قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�A�[�H�̎��Ԃ͌ߌ�7������9���܂ł�2���Ԃɉ��т��B�r�[���͕r�łȂ�350ml�̊�3�`4�ʂɕς��A�[�H��\�t�@�[�ʼn��ɂȂ�ꍇ�����������A�[�H�ǂ����K���Ȏ��Ԃł���͕̂ς��Ȃ��B

8. �N���オ��K�����͒B�����ɒʂ���i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�I�}�P�̐l���ɓ����ă^�C���E���~�b�g��݂����A�Ȃ邪�܂܂ɂ������d�����s�Ȃ��Ă���B�������萋�������̒B�������т́A�^�C�����~�b�g��݂��Ă����Ƃ��Ƃǂ����Ⴄ�悤�ȋC������B

9. ���������Ƃ��������ʂ��A���l�ɂ��𗧂Ă��K���i�]�j

�⑫(2008/11/11)

�I�}�P�̐l���ɓ����Ă��A�ς�炸�����̂��������Ƃ����Ă���B���̌��ʂ����̐l�̖��ɗ��ĂΊ��������A���̐l�̖��ɗ����Ƃ�ړI�Ƃ͂��Ă��Ȃ��B�����A���㑼�̐l�̖��ɗ����Ƃ�ړI���邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��A����͎���������������ł���A�����I�ɐ����邽�߂ł͂Ȃ��͂����B

�lj�����(2008/11/11)

08���I�}�P�̐l����

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

1. ���S�z��N������߂Đ�����i�]�j

���͎��S�z��N����V�O�ƌ��߁A����Ȍ㖽��������ꂩ��̓I�}�P�̐l���Ƃ��Đ����悤�ƌ��߂Ă����B���S�z��N������߂��̂͂T�O���납�炾�Ǝv���B�N���Ƃ�ɂ�āA���������Ƃ����������ł���̂ɑ��āA�ʂ��������Ƃ̊����������Ȃ����Ƃɏł���o����悤�ɂȂ����B�����ŁA���ʎ�����z�肵�āA����܂ł̊��ԂɗD�揇�ʂ̍������̂���Еt���čs���A�W�O���̓��B��ڎw�����ƍl�������A�V�O���ɏI������B �ڂ�����������z�肵�Đ������ɋL�ڂ����B

�lj��t���[�Y(2008/11/11)

2. �I�}�P�̐l���́A���邪�܂܁A�Ȃ邪�܂܁A�v�����܂܁i�]�j

���S�z��N����߂����V�P����̓I�}�P�̐l���ɓ������B�I�}�P�̐l���ɓ���܂ł͉����l���Ȃ��������A���ۂɃI�}�P�̐l���ɓ���ƁA�����^�C�����~�b�g�����߂Ă������鐶�������~�߂悤�Ɛ^����Ɏv�����B�����āA�������܂߂Đl�Ԃɂ́u���邪�܂܁v�A�^���ɑ��Ắu�Ȃ邪�܂܁v�A���������Ƃɑ��Ắu�v�����܂܁v�ɑΉ����Ă���B

�Ƃ͌����A���������Ƃ����Ă��鎞�ԁA����ɏW�����Ă��鎞�Ԃ́A�{���̐l���̎�������r�ɂȂ�ʂقǒ����̂����A���������������ɐg��C����ƁA���݂��݂Ƃ����K����������B

�I�}�P�̐l���̏��A�@�I�}�P�̐l�����n�܂�N�A�@�I�}�P�P�N�ڂ��ӂ�Ԃ����A�@�I�}�P�̐l���ŕς�������ƁA�@�ɂ܂Ƃ߂Ă���B

���Q�O�P�Q�N�P�P���P�P����| �z�[�� > �T�C�g�}�b�v > ���t > �S�ɐ����邱�Ƃ� > �⑫ �C�� �lj��@�@ ���̃y�[�W�̃g�b�v�� |