���ɐi��

�P�߂�

- 1.�t���[�����Ղ������ȋ����i�r�����Ԃ��̂P�j

- 2.�ԗ��̌^���̔���

- 3.�ԗ�

- 4.���[���b�p�̎ԓ��A�i�E���X

- 5.���l�^

- 6.�^���i�r�����Ԃ��̂Q�j

- 7.�S��������

- 8.�����̔Ԑ��\��

- 9.�L���w

- 10.�S����

�ڎ�

���l�^�W

�ʔ����Ǝv�����l�^�̃���

�G���⏑�ЂŌ����������[�����̂�A�����l�b�g��Ɍ��J���č������Ȃ��ʐ^�������Ă��Ȃ����ߏЉ�ł��Ȃ����̂��A�G���ɓ���Ă����܂��B���������̂悤�Ȃ��̂ł��̂ŁA�ǂ̋L�����u������Ȃ��v�Ƃ������_�ŏI����Ă��܂������e�͂��������B

���F�̐M��

�ԂƐ������Ăł���F�A���B���F�̓��F�̐M���@������Ƃ͂��܂��ɐM����ꂸ�A�����ł������������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�����iwikipedia�j�Ɏʐ^���łĂ��܂��B

�t�����X�̐M���̖{�ɂ��ƁA��ɑ����ŗp�����Ă���A��J�ʂ̕����̂悤�ȁA��ɂ���ȏ�i��ł͂Ȃ�Ȃ��i��Β�~�j�Ƃ����Ӗ��������M���@�ŁA�{���̐ԂQ���̐M���@�����Ӗ��ł��B

��������ǂ̂悤�Ɍ�����̂����m���߂Ă݂����ł��B

���{��TSI�z�����Q�[�V�����ԗ�

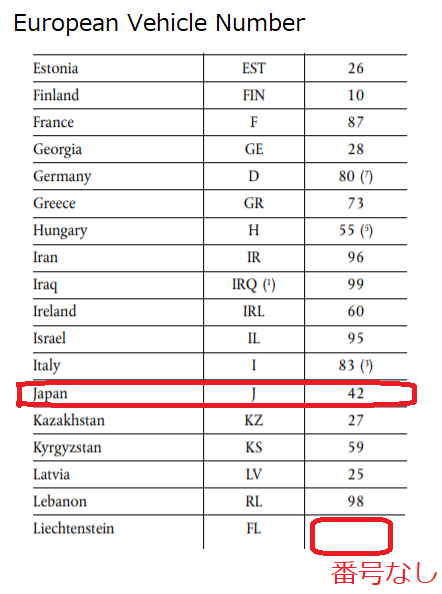

���{�͉��B�A���ɉ������Ă��炸������Ȃ����߁ATSI�ɓK���������q�ԗ���o�^���邱�Ƃ͂���܂���i���[�J�[���ATSI�ɓK���������i�͍���Ă��܂��j�B���ɂ������ꍇ�ɂ́A���B�@�߂Ɋ�Â����ԗ��o�^�V�X�e��(NVR)�ɓo�^���邽�߂�12���� European Vehicle Number��t�^���Ȃ���Ȃ�܂���B

TSI�ł́A�ݎ�(wagon)�ɂ��Ă����q�ԂƓ������o�^�E�ԍ��t�^���`���t���Ă��܂��iOTIF�̉ݎԔԍ��𗬗p���Ă���悤�ł��B�j�B���̂��߁A12���̎ԗ��ԍ���3�E4���ڂ̍��R�[�h�ƁA�t�L����2���̍��R�[�h��(EU) 2018/1614 �ɂċK�肵�Ă��܂��B�ݕ��A�����ԗ��ێ��̂��߂̔ԍ��ł��̂ŁA���H���Ȃ����Ă��郍�V�A�ACIS�����A�g���R�⒆�ߓ������A�C���h�⒆���A�x�g�i���͕�����Ƃ��āA���{��42��(���R�[�h��J)�Ƃ��ċK�����Ă��������Ă��܂��B

�@�悭����Ɖ��̔����̂悤�ɁA���B�̃��q�e���V���^�C������́A�I�[�X�g���A�iTSI�K�p���j�Ɛ��H���Ȃ����Ă���ɂ��ւ�炸�A���ԍ����t�^����Ă��܂��A���H���Ȃ����Ă��Ȃ����{�ɂ͕t�^����Ă��܂��B���{�Ǝ����n���I�ʒu�ɂ���t�B���s����A�C���h�Ɛ��H���Ȃ���l�p�[����^�C�A�}���[�V�A�͍��ԍ����t�^����Ă��܂���B1�`99�܂ł��������M�d��2���̍��R�[�h�����{�ɕt�^����Ă���I�藝�R���s���ł����A�iEU�j2018/1614�������T�̒����ɂ��ƁA�����ԗ����o�^����Ă���\��������悤�ł��i���̓S�����Ǝ҃R�[�h�̍����Q�Ƃ��������j�B

�@���q�e���V���^�C���A�l�p�[����UIC�ɉ������Ă���S����Ђ��Ȃ����炾�낤�Ɛ����ł���̂ł����A �}���[�V�A�E�t�B���s��������UIC�ɉ������Ă��܂����ԍ��t�^�͂���܂���B

����JR�ݕ�����̃^�L�i�^���N�ݎԁj����{�œo�^����Ȃ�A33 TEN 42 J-JRF 5000-123-6 �̂悤�Ȋ����ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@33[���] TEN[�K���@��] 42[���ԍ�] J[����]-JRF[��Ж�] xxxx-xxx[�ԗ��ԍ�] 6[�`�F�b�N�R�[�h]�E�E�Ƃ��������ł��B

�E�E�ƋL�ڂ��Ă��܂������A���̎��Ǝ҃R�[�h������߂čl���Ă݂�Ƃ����UIC�̒�߂�Country codes�𗬗p���Ă���悤�ł��BUIC920-14�Ɠ����ԍ��ł��̂ŁB�}���[�V�A��t�B���s���ɂ͍��ԍ����t�^����Ă��Ȃ��̂������ł����B���ꂪ�����̂悤�ł��B

�S�����Ǝ҃R�[�h

�S�����ƎҁA�C���t���}�l�[�W���[�i�ݔ��Ǘ���Ёj�ɂ̓R�[�h���U���Ă��܂��BOrganisation Code�Ƃ����A�S���̐����ŁA�O���ɋL�ڂ́iEU�j2018/1614�ɂ��ԗ��o�^��iEVR�j��A���B�S�����ւ̐\���Ɏg������̂ł��B

�o�^���ʂ������ɏo�Ă��܂����A�c��ł��B�����Ă݂��Ƃ������q�������S����Ђ�����384������܂����i2021�N�����_�j�B�ݕ��S����Ђ�1000�ȏ゠��܂��B�嗤�͍L���ł��B

�Ƃ��낪���B��ȊO���{���̓S�����Ǝ҂����\�̂悤�ɑ����܂܂�Ă��܂��B�嗤�Ɍ��炸�A���{�̉�Ђ�����܂��i�C�M���X�̃t�����`���C�Y���J�n����O����o�^����Ă��܂����j�B

code 0042��JR�����{����ł��B����A�ق���UIC�i���E�S���A���j�ɉ������Ă���悤�ȑ傫�ȓ��{�̓S����Ђ���͊܂܂�Ă��܂��A�ԗ������^���Ƃ��s���Ă���O�䃌�[���L���s�^���������������܂���B���B��O�ŗ��q�������S�����Ǝ҂Ƃ��Ă͈ȉ��̓S�����Ǝ҂��o�^����Ă����܂��B

���̔ԍ��́AUIC���U���Ă���Company Code�iRICS) �Ɠ����ł��BRICS�̈ꕔ�𗬗p���Ă���悤�ł��B

| Code | ���� | ����� | �{���� |

| 0020 | OAO RZD | Joint Stock Company 'Russian Railways' | ���V�A |

| 0021 | BC | Belarusian Railways | �x�����[�V |

| 0022 | UZ | Ukrainski Zaliznytsi | �E�N���C�i |

| 0023 | CFM | Calea Ferată din Moldova | �����h�o |

| 0027 | KTZ | Kazakhstan Temir Zholy | �J�U�t�X�^�� |

| 0028 | GR | Sakartvelos Rkinigza | �W���[�W�A |

| 0029 | UTI | Uzbekistan Temir Yullari | �E�Y�x�L�X�^�� |

| 0030 | ZC | Railways of D.P.R.K. | �k���N |

| 0031 | UBTZ | Mongolian-Russian Joint-Stock Company Ulaanbaatar railway | �����S�� |

| 0032 | DSVN | đường sắt Việt Nam | �x�g�i�� |

| 0033 | CR | Chinese Railways | ���� |

| 0042 | JR-E | East Japan Railway Company�iJR�����{�j | ���{ |

| 0057 | AZ-ADDY | Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu | �A�[���o�C�W���� |

| 0058 | CJSC SCR | South Caucasus Railway CJSC | �A�����j�A |

| 0059 | KTJ | Kyrgyz Railways | �L���M�X |

| 0061 | KORAIL | Korea Railroad Corporation | �؍� |

| 0066 | TDZ | Tajikistan Railways | �^�W�L�X�^�� |

| 0067 | TRK | Turkmenistan Railways | �g���N���j�X�^�� |

| 0075 | TCDD Taşımacılık A.Ş. | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi | �g���R |

| 0090 | ENR | Egyptian National Railways | �G�W�v�g |

| 0091 | SNCFT | Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens | �`���j�W�A |

| 0092 | SNTF | Société Nationale des Transports Ferroviaires | �A���W�F���A |

| 0093 | ONCF | Office National des Chemins de Fer du Maroc | �����b�R |

| 0095 | ISR | Israel Railways | �C�X���G�� |

| 0096 | RAI | Rahahan-e Djjomhouri-e Eslami Iran | �C���� |

| 0097 | CFS | Administration Générale des Chemins de fer Syriens | �V���A |

| 0098 | CEL | Lebanon Railways | ���o�m�� |

| 0099 | IRR | Iraqi Republic Railways Establishment | �C���N |

| 1120 | JSC 'FPC' | Joint Stock Company 'FEDERAL PASSENGER COMPANY' | ���V�A |

| 3022 | SNCC | Société Nationale des Chemins de Fer du Congo | �R���S |

| 3031 | J.P.F.T. | Joopar Passenger & Freight Trains Iran, Islamic Republic of co. | �C���� |

| 3033 | QR | Queensland Rail | �I�[�X�g�����A |

| 3287 | Amtrak | National Railroad Passenger Corporation | �A�����J |

| 3386 | YRW | JSC Yamal Railway Company | ���V�A |

��{�ʐM�p��̋K��

�^�sTSI(TSI OPE)�i(EU) 2019/773�j�ł́A�^�s���[���Ɋւ��鋤�ʋZ�p����߂Ă��܂��B

���̒��̕�����C.1�iOral communication)�ɁA���S��̌�M������ۂ̕W���I�ȗp����߂Ă��܂��B��ɉ^�]�m�Ǝw�߂Ƃ̊Ԃ�z�肵�Ă�������ł����A�ɂ߂ĊȌ��ɂ܂Ƃ܂��Ă��܂��B�ꕔ���Љ�܂��B

- �w�߂���^�]�m�FTrain [�^�s�ԍ�],this is [�G���A�����͐M���w�ߏ���]

- ���������������Ƃ��m�F����Ƃ��FCorrect.

- ����������Ă���Ƃ��FError (+ I say again)

- ���̎���ŁA�ʐM�̒��f��`����Ƃ��FWait.

- ��펖�ԁFMayday, mayday, mayday.�@���̈Ӗ��ȊO�ł̎g�p�͋֎~

TSI�ł́A������g���ď��鎖��ɂ��Ă��K�肪�����Ă��܂����������܂��B

�@��������{�p��́A�p��̂܂g�p���邱�Ƃ��K������Ă��܂��B���̂��߂Ȃ̂���L�̂悤�ɊȖ��Ȍ������ɂȂ��Ă��܂��B

�p�ꂪ�D�悳��Ă��邱�Ƃ́A���ʉ^�]�Ƌ����x����������Ă���(�ʃy�[�W�ɂďЉ�܂��j���B�ł����瓖�R�̑[�u�Ȃ���A����w�K�҂Ƃ��Ă͎₵���ł��B

�ł����A��펖�ԂɁuMayday�v���R�[������̂��q��ۈ��p��Ɠ����ł��̂ŁA�ꌹ�͕���R���� (Vous) m'aidez�i���f�AHelp me�j ���Ǝv���܂��B�����Ă��܂����A�t�����X��B

�ʒu�W�̕\���̎d���̋K��

��q�̍��ڂ̊�{�ʐM�p��Ɠ���������C�ɂ́A�^�]�m����݂��ʒu�W�̌������ɂ��Ă̗p����K�肳��Ă��܂��B

�o���M���@�̌��A�ʒu

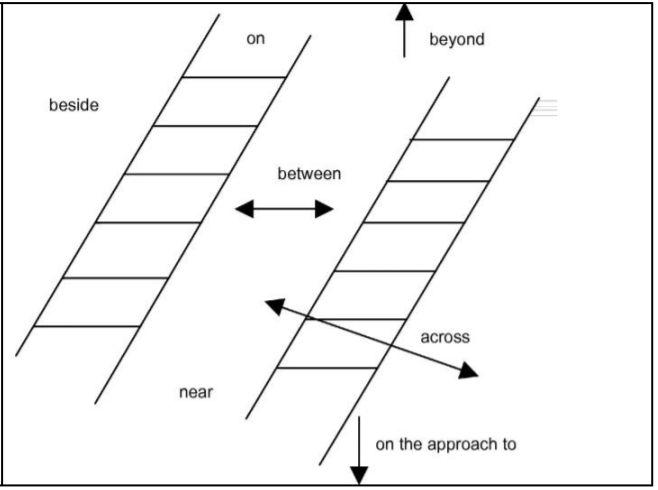

���̃y�[�W�̐}5-1�i���}�j�ŏЉ����Ă���A�o���M���@�̌��A�ʒu�����������ɂ��邱�Ƃɂ��Ă̂��Љ�ł��B

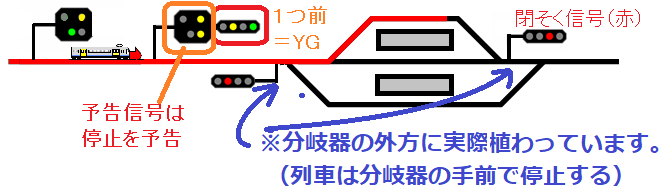

�w�̗����ɕ���킪����w�̏ꍇ�A��������킪���S�ȑ��ɐ�ւ���Ă��邩�ǂ����i�܂�i�H�����Ă��邩�ǂ����j�́A�u�o���M���@�v�ŕ\����Ă��܂��B��̐}���ł͉E�̂ق��ɂ���u�����M���v���A���ɏo���M���@�ƌĂ�ł���܂����A�܂�����킪��ւ���Ă��Ȃ���i���J�ʁj��Ԃ��w���o���ł��Ȃ��悤�u�ԁv�������Ă����͂��ł��B

�����M���@�ɂ͑匴��������̂ł����A���̈�Ɂu�Ԃ������M���@�̎�O�Œ�Ԃ��A�ԈȊO�Ɍ������ς��̂�҂��Ă���Έ��S�ɑ��s�ł���悤�ɑS���̐ݔ����\�z����Ă���v�A�Ƃ������Ƃ�����܂��B�o���M���@���A���S��d�v�ȕ�������ɂ���Ƃ������Ƃ͂��̌����ɏƂ炵�Ă��蓾�Ȃ�����ł��B����킪���J�ʂȂ̂ɁA��Ԃ��o���M���@�̒����܂Ői��ł��܂�����A�E������\�������邽�߂ł��B

�������A�����̎�O�i�w�̃z�[�����j�͐M���@�����A�ł���p�n�������Ă���̂ŁA���̎ʐ^�̂悤�ɁA�o���M���@�����p�n��̂�Ƃ肪����ʒu�Ɍ��A����邱�Ƃ��s���Ă��܂��B����͂��ׂĂ̕���킪����w�̘b�ł͂Ȃ��A�S��Ԃ���Ԃ���悤�Ȓ�Ԓ�ʂ̉w�̏ꍇ�̃��[���ƂȂ��Ă���A����핔���̈��S�͉^�]�m�̒��ӗ��ɔC����Ă��܂��B

�p�n�̖ʂł͍����I�Ȃ���A�Ȃ��Ȃ����X�L�[�i�댯�j�ȋC�����܂��B�������ATSI�ɂ��V�����M���V�X�e��ETCS�ł͎����M���@�̌����ǂ���A�����̎�O�ŗ�Ԃ���Ԃł���悤�ɉ��P����Ă��܂��B

�ԗ��̃w�b�h���C�g�̓_��

�x���M�[�̍����@�ɂ��A��Ԃ��A���͂Ɍx���i�댯�j��m�点�邽�߂̋@�\�Ƃ��āA��Ԃ̃w�b�h���C�g����b�Ԃ�40��_�ł�����@�\�̓��ڂ��`���t�����Ă��܂��iNNTR�Ƃ���EU�������ɍ��m����Ă��܂��j�B

�@�����������Ƃ͂���܂��A�����Ԃł����������p�b�V���O�݂����Ȋ����Ȃ̂ł��傤���B

�_�C������

�����S�n�̊����Ɍ������b�ł����A���[���b�p�̃_�C�������́A12���̑�2�y�j������6����2�y�j���̖钆�ɍs���Ă��܂��B

�ȑO�A�^�]�v��Ɋւ��鍑�ەW�����̎������W�̂��łɁA���̘b�����B�̉^�s����̕��ɕ������݂����ۂɂ́A�u���ۗ�Ԃ������̂œ`���I�ɍs���Ă��Ă���v�Ƃ����b�������̂ł����A���݂ł��P�ꉢ�B�S���Ԏw��(2012/34/EU)��ANNEX 7�ɋK�肳��Ă��܂����B

����Ȃ��Ƃ܂Ŗ���������Ă��܂��B

�o���w�����}��̓_��

�I�����_���S�n�H���̃C���t���Ǘ���Ђł���ProRail�����̎��g�݂ł��B

���́u�o���w�����}��v�ivertreksein�j�́A���{�ɂ�����܂��B�w�����Ԃ��o���ł����ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�w�̌W������A��Ԍ㕔�ɏ斱���Ă���ԏ�����ɒm�点�邽�߂̍��}��ŁA�z�[����ɓ��������Ă���̂�����Ǝv���܂����A����ł��B���ڂ��������ƁA�o���M���@���i�s�����ɂȂ��Ă���A���A�o�����ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�_�����邱�ƂŎԏ�����ɍ��}����W���i���Ȃ݂ɐM���ƕW���̓I�����_�ł���ʂ���Ă��܂��j�ł��B

�F�̓I�����_�ł����{�ł��A�d���F�̓��ł����A�I�����_�ł́A2022�N���܂łɓ_�ł���^�C�v�ɕύX���邽�߁A2022�N6������V�����^�C�v�ɏ����������Ă��邻���ł��B

���̗��R�̓v���b�g�z�[���̑��̖�����Ƃ̌�F�̖h�~�̂��߁A�Ƃ̂��Ƃł��B

�ڂ�����������(ProRail ����T�C�g�j�ňē�����Ă��܂��B�ǂ�ȓ_�łȂ̂��A���Ă݂����ł��i�uV�v�Ə�����Ă��鍇�}��ł��j�B

�b��^�]�Ƌ���

���B�ł͓S���^�]�Ƌ��������ł��Љ����Ă���悤�ɂQ�K���Ă̐��x�ɂȂ��Ă��܂��B

�P�i�K�ڂ�Licence�i�^�]�Ƌ��j�͈�ʓI�ɉ��B�e���̍s���@�ւ����s����J�[�h�^�C�v�ʼn��B���ʐ��x�ł����A�Q�i�K�ڂ�harmonised complementary certificate�i���a�⊮�ؖ����j�́A�S�����Ǝ҂������s����A�^�]�����i�����Ȃ̂��c�Ɖ^�]�Ȃ̂��j���������ꂽ�ؖ����Ȃ̂ł����A���̗������K�v�ɂȂ��Ă��܂��B

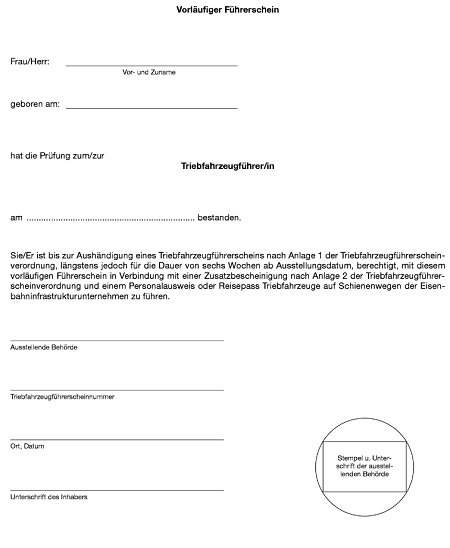

���̂P�i�K�ڂ̉^�]�Ƌ��̔��s�����́A�h�C�c�̏ꍇ�A�M�S���ǁiEBA:Eisenbahn-Bundesamt�j�̓S���^�]�Ƌ��������iTriebfahrzeugführerscheinstelle�j���s���Ă��܂��B���B�͖Ƌ��͂P�O�N�ōX�V�ł��̂ŁA���\�Ȏ����ʂ�����Ǝv���܂��B

�����̎����ɍ��i���EBA�ɐ\�����邱�Ƃʼn^�]�Ƌ��i�P�i�K�ڂ̂��́j�����s�����킯�ł����A�\�����甭�s�܂Ő��T�Ԃ�������܂��B���̂��߁A�������i��ɂ����^�]�Ƌ����K�v�ȏꍇ�ɂ́A�萔���͗]�v�ɂ�����܂����A���}�̂悤��A4�́u�b��^�]�Ƌ��v�s���Ă��炤���Ƃ��ł��܂��B

���̎b��^�]�Ƌ��́A�������i�ς̕��ւ�IC�J�[�h�̔��s�i���T�ԁj�܂ł̂Ȃ��Ƃ��āA�܂��A���Z�������Ō�ɂ���Ƃ��Ď��Z�����͂܂��s���Ă��Ȃ����A���i�シ���ɔ��s�������ꍇ��EBA�E�S���^�]�Ƌ��������i�̈ϑ���Ǝҁj�������Z�����̎��������ɑ��t���ėa���Ă����A�҂̍��i��ɗL���ɂ���葱���シ�����i�҂Ɍ�t�������ƂɎg���Ă��܂��B

���킵����������̉^�]�Ƌ��؎葱���K�C�h�iTriebfahrzeugführerscheins�j���Q�����������i�h�C�cEBA�C���^�[�l�b�g�T�C�g)�B

�E�����m���u

��Ԃ̑��s���ɒE�������m���邽�߂ɂ́A�����ɑ����E�������n�߂��ɑ����Ɍ��o���A�u���[�L�삳���邩���d�v�ł��B���[�������E���Ă��猟�o���A�u���[�L�������Ă��r��Ȕ�Q���������˂Ȃ����߂ł��B

�������A��Ԃ̑��s�����x��㉺���E�̐U�����������Ă��钆�ŁA�E���̌��o�͓���A�E�����Ă��Ȃ��̂Ɍ��m���Ă��܂��댟�m���|���ł��B����ł�JR����̈ꕔ�ʋΎԗ��ɒE�����m���u�͓��ڂ���Ă���̂ł����A���{�Ȃ�ł͂̋Z�p�ł��B�u���[�L�̑�胁�[�J�[�����A����𗘗p�����ԗ����[�J�[�����i�����Ă��܂��B���������ۂɒE�������Ԃ́A���{�ł͓��؎��̂�n�k�N���������͏��ł��B

�E�����m���{�Ǝ��Z�p�Ƃ��v���Ă��܂������A2023�N8���̉��B�n��̋Z�p��̈�ł����ԗ�TSI(LOC&PAS TSI)�̉����ɂ��A�ȉ��̂��̂̋Z�p���������܂����B

- DPF:�E���h�~�@�\

- DDF:�E�����m�@�\

- DDAF:�E�����m�E����@�\

�E�����m�E����@�\�����鑕�u�̎ԗ��ւ̔F�́A���X�N���͂ɂ�邱�Ƃ�������Ă���_���ARAMS�̓K�p����Ă���M�����u��ʂƂ���A���߂Ăł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���̉����ł͓�����5G�����p�����M���V�X�e��FRMCS�i�x�[�X���C��0�j���M��TSI�ɂ��ɂ��ڌ������Ă��܂��B����������ڂł��B