次に進む

1つ戻る

- 1.フリーきっぷがお得な距離(途中下車その1)

- 2.車両の型式の判別

- 3.車輪

- 4.ヨーロッパの車内アナウンス

- 5.小ネタ

- 6.運送約款(途中下車その2)

- 7.鉄道文化財

- 8.分岐器の番数表現

- 9.有名駅

- 10.鉄道網

目次

SLの車輪

おもり

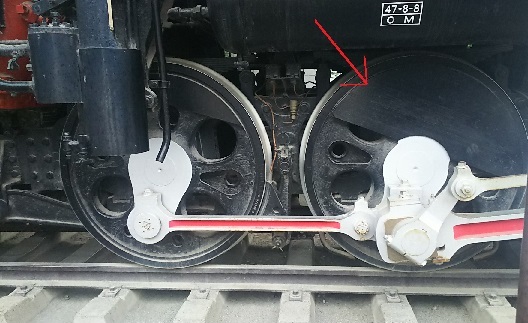

SLの動輪には、レンコンのような穴もあいているし、三日月型の何か(下の写真の矢印部分)もついています。SLといえばこの形の動輪だとわかってはいるのですが、これらの機能や名前を最近知りました。

重りだった

動輪には、ボイラーで生成した推進力を伝えるための主連棒で接続されています。各動輪にはこの主連棒の重さがかかってしまうため、走行中の振動を抑制するためにその反対側に重りを取り付けてバランスをとる必要があり、三日月形の部分こそが「カウンターウェイト」と呼ばれていることを最近わかりました。

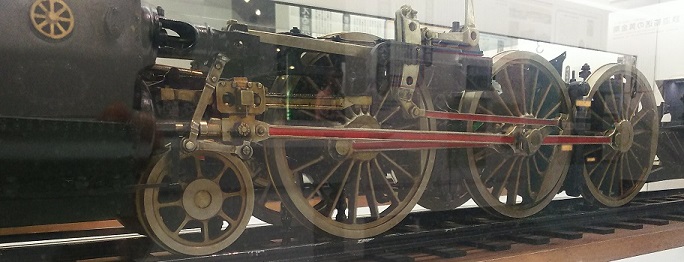

車輪の穴は、強度を保ちつつ軽量化するための技術として開けられいます。そういえば、これより前の時代の車輪は、よく見ると自転車と同じようなスポークでした。

スポーク型をスポーク動輪と呼ぶのですが、これよりも強度が高い技術開発として、このレンコン型の車輪(ボックス動輪)が開発されたというのが技術開発の経緯でした。もっとも、東武鬼怒川線のSL大樹(C57)は1943年製ですが、比較的車重が軽いため、スポーク動輪だ、とのこと。

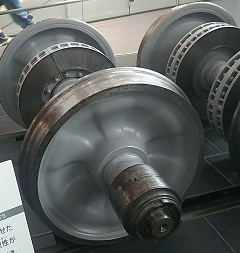

現代では、さらに精密な位置合わせ技術による軽量で強靭な波打車輪など、より軽くて強いものが開発されている訳ですね。

ボイラーの認証

車輪に関連した話題をついでに述べます。

このページの冒頭のSL(下に再掲)の解説パネルには、民間の醸造所で長らく使われたあと、「Abgemeldet beim TÜV 1972,」(1972年にTÜVに登録解除されて、・・・)と書かれているのですがなぜ認証機関であるTÜVさんが突然出てくるのか謎でした。

SLには高温・高圧になるボイラーが搭載されているため、そのボイラーの安全性は第三者による安全認証が行われて発展してきた・・という話はよく聞くのですが、この謎についてこの写真をとってから10年経ってようやく分かりました。オーストリア運輸省の方と話す機会があり、専用鉄道の車両は運輸省では規制していない(今も)ので、SLのボイラーの安全認可をしていたTÜV の認可が切れた=廃車という意味、だと分かりました。

さすがTÜV さん、歴史が長いです。